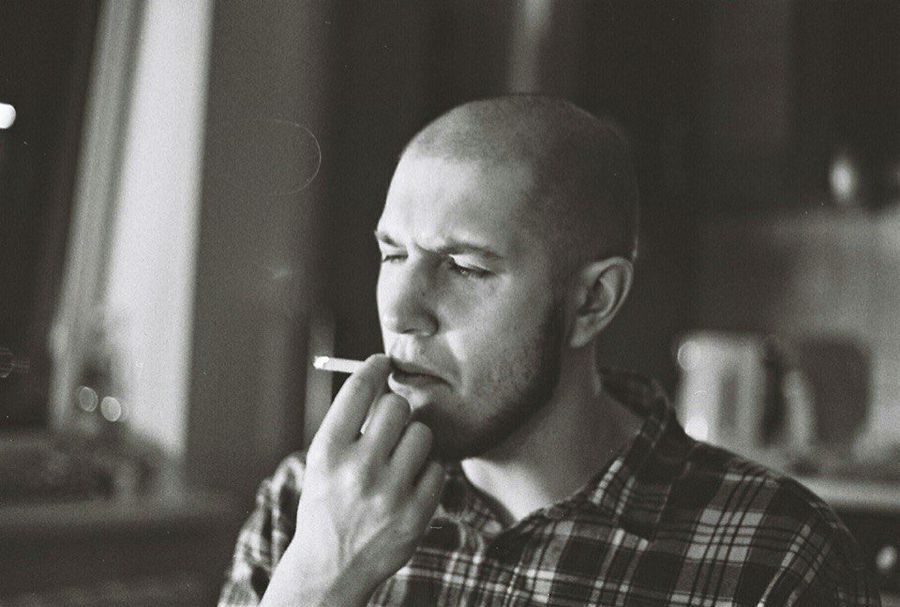

Пока Фейсбук кипит возмущением, литературное сообщество мрачно констатирует факт деградации «Нобеля», а Нобелевский комитет тщетно пытается дозвониться до нового лауреата, корреспондент Дискурса решила поговорить с литературоведом и писателем Артемом Новиченковым. Почему второй год подряд выбор Шведской королевской академии и Со сопровождается «гуманитарным шумом»? Что происходит с современной литературой и почему меняется ее оценочная шкала?

Артем Новиченков публикуется в журналах «Знамя», «Новый мир», «Сноб». Учитель литературы в школе № 2009, методист в проекте «Учитель для России». Лектор культурной платформы «Синхронизация».

— В интернете сейчас такой шум из-за Боба Дилана. Значение Нобелевки не слишком преувеличено?

На самом деле это очень большой вопрос. Начнем с того, что Нобелевка в двадцать первом веке — это не то, что Нобелевка в начале двадцатого. Когда Нобелевская премия только появилась, задача комитета состояла в том, чтобы отметить самых выдающихся писателей. Понятно, им нужно было сделать себе имя: вот мы — Нобелевская премия, и мы отмечаем самых из самых. И так действительно было долгое время. Но рамки литературы расширяются. И если литература до эпохи модерна была преимущественно классической, то после появились жанры фантастики, фэнтези, комикса, авторской песни и т. д. А посыл остался тот же. Нобель ведь завещал вручать премию за лучшие произведения идеалистической направленности. Очень забавный термин. Я примерно представляю, что это такое. И мне, например, понятно, почему Набокову не дали премию, а Беккету дали.

— Почему?

Произведения Беккета, да и большинства Нобелевских лауреатов (того же Кутзее, Маркеса), — об утверждении человеческой жизни. Про идеализм как веру в человека, в человеческую цивилизацию, в человеческое общество. А Набоков такими вопросами не занимался.

— Понятно.

— Принято считать, что и сейчас премия вручается лучшим из лучших. Но это уже не так. Потому что лучших стало очень много. По сути, главная сложность вручения премии в том, что одновременно с приходом постмодерна элитарное искусство становится массовым. И эти грани размываются: что считать классикой, а что не считать? Джоан Роулинг написала идеалистически направленное произведение? В принципе, да. Это повлияло на мировую культуру? Еще как повлияло. Заслуживает ли она Нобелевской премии — это вопрос. И я не удивлюсь, если она ее когда-нибудь получит.

Мне кажется, что люди, которых раздражает формулировка «Нобелевский комитет расширяет жанровые границы», не понимают этой вещи. Что премии нужно как-то выживать, она должна соответствовать сегодняшним тенденциям. В 97-м году премию дали Дарио Фо. Он вообще, грубо говоря, стендаппер. Выступал на сцене с монологами. Такой итальянский Жванецкий. И ему дали Нобелевскую премию по литературе. Просто в то время не было Фейсбука. Никто не писал гневные посты из разряда «Как это так?!», и это прошло более менее незаметно. Случись это сейчас, бомбило бы не меньше. Представьте, Жванецкому дают Нобелевку. То есть Улицкая, Пелевин, Евтушенко — все курят, а Жванецкий становится лауреатом. Комичная ситуация, правда? Просто Жванецкого не знают в Швеции.

У Галины Юзефович на Медузе прочитал очевидную, но как будто не высказанную ранее мысль. Что кому премию ни дай, все равно осудят. Дали бы Умберто Эко (хотя ему бы никогда не дали, Нобелевский комитет априори не любит постмодернистов), сказали бы «Ну он известный, у него тиражи, конечно…!». Дали бы Салману Рушди, сказали бы «ну да, он же политизированный». Дали бы какому-нибудь современному американскому писателю, сказали бы «Ну естественно, Америке же четверть века Нобелевку не давали».

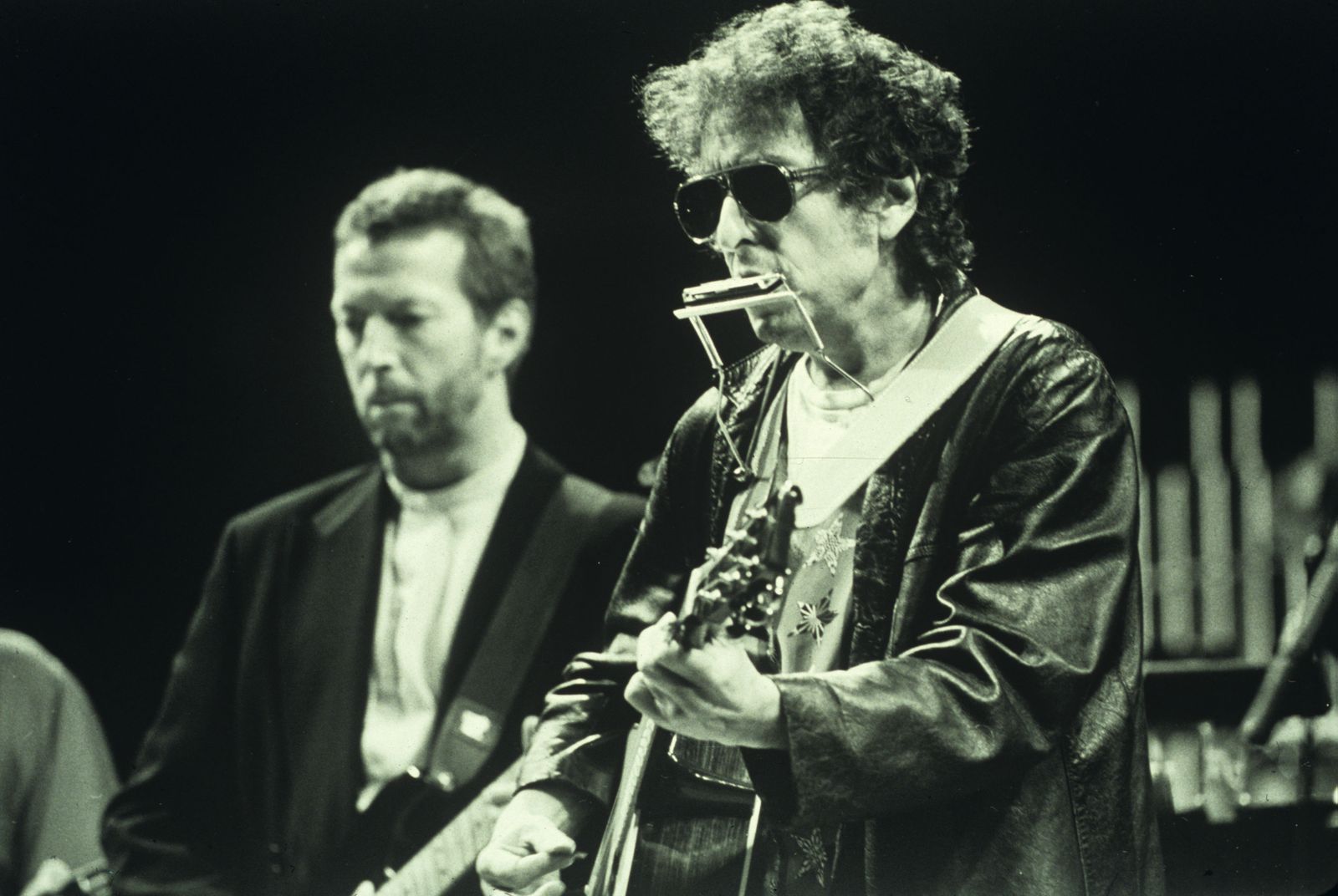

Поэтому история с Бобом Диланом мне кажется очень красивой. Очень изящной. Это, с одной стороны, не литература, а с другой — безусловно, она.

— Многие знаковые фигуры литературы так и не получили Нобеля. Кому, как вам кажется, все-таки следовало бы ее присудить? Мне, например, за Набокова обидно.

А мне за Набокова не обидно, потому что ему не идет Нобелевская премия. Повесь Набокову эту награду, и это уже не будет Набоков. Набоков — это игра. Вот если бы он сам себе премию вручил в каком-нибудь романе, это был бы Набоков. Кому я хотел бы вручить, так это Джону Фаулзу. Хотя, на самом деле, все эти разговоры я не люблю.

— А как вы смотрите на то, что Нобелевский комитет постоянно обвиняют в политангажированности? Мол, они в большей степени ратуют за идейную составляющую…

Я думал как-то над этим и все для себя уяснил в прошлом году, когда премию вручили Алексиевич. Я подумал, допустим, премия Алексиевич насквозь политизирована. И слава Богу! Ее только больше прочтут. Если ей вручают премию только для того, чтобы на нее обратили внимание, значит в этом и есть смысл премии. В чем тогда еще ее смысл? Что, мы ежегодно просто будем давать ее каждому Льву Толстому? Толстому не нужна была премия, Джону Фаулзу не нужна была. Набокову была нужна, но только чтобы его признало профессиональное сообщество. Большим писателям премия не нужна как таковая. Алексиевич вышла из машины и, когда узнала о награде, ответила что-то вроде «Нобелевская? А, да. ничего себе». Транстремер сидел дома и сказал, что, мол, он как-то не ждал. Вот Бродский ждал. Но в большинстве случаев лауреатам это не так важно.

Нобелевский комитет — это как луч света на сцене, который высветляет актера, главного героя. И он высветляет не того, кто лучше всех играет, а того, на которого стоит сейчас посмотреть. Все думают, что Нобелевская премия — это уже результат чего-то. Но не всегда так. Иногда премия пытается уловить тенденцию. Очевидно, так было в случае с Алексиевич. Вообще, переход литературы к публицистичности, к фактологии — это современный тренд. Все больше появляется дневников, воспоминаний и другой нон-фикшн литературы.

— Вас лично обрадовало, что премию получил Боб Дилан?

На самом деле, по мне все хорошо, лишь бы не Харуки Мураками.

— Как раз хотела про это спросить.

Я до сих пор недоумеваю, кто его номинировал. Я лично Харуки Мураками никогда не читал. Где-то в марте–феврале мне все советовали его «Норвежский лес». Понятно, что 95 процентов филологов говорят что это, откровенно говоря, дерьмо. Но я его все же купил. И хуже книги в этом году я не читал. Бывает, скучно. Бывает, пошло. Бывает, бесталанно. Но чтобы собрать все вместе, нужно постараться. У меня даже есть предположение, что его на самом деле никто никогда не номинировал, и все это проделки букмекерских контор.

— А что насчет Филиппа Рота?

Он очень хороший писатель. Но ему никогда не дадут Нобелевку. И вообще, если разбираться, за что премию давали и за что не дают, будет вырисовываться очень интересная картина. Например. Набокову не дали определенно из-за Лолиты. И это была абсолютно конкретная позиция Нобелевского комитета. Если брать Филиппа Рота, ему не дадут из-за книги «Случай портного». Да и вообще, что Нобелевский комитет скажет миру, если даст премию Филиппу Роту?

— Когда вручали Дилану, сказали «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Его поэтика действительно несет такую ценность? Я все время думала, что Боб Дилан — это идейный смысл.

Это вообще отдельный разговор. Дело в том, что американская поэзия всегда смотрела на Европу. И, в целом, мое личное убеждение, что США по отношению к Европе в культурном плане вплоть до 50-х годов играла роль провинции. Соединенные Штаты смотрели как там, в Европе, а потом делали что-то свое. Не случайно все американские писатели ездили в Европу. Потому что в Штатах их не читали. В Штатах читали тех, кого уже знают. Там был довольно сложный рынок, то есть нужно было стать знаменитым в Европе, а потом уже в США. Издательства даже покупали права на книги американских писателей у европейских издательств. И эта история повсеместна. Один из самых крупных американских поэтов начала века — Роберт Фрост (такой американский Фет) работал всю жизнь фермером, потом продал ферму, уехал с семьей в Европу, издал две книги стихов, вернулся в Америку и зажил по-новому. Вот пример Американской мечты. Но когда читаешь его стихи, не можешь сказать, что это американский поэт.

Когда слушаешь песни Боба Дилана, понимаешь, что это целиком американская история. Тут дело не в росте патриотизма. А в том, что люди начали обращать внимание на свое прошлое. Поколение битников, поколение шестидесятников — это люди, которые искали альтернативные истины. Потому что ценность человека уже истиной не была. Она не работала после Хиросимы и Нагасаки. О какой идее гуманизма говорить, если были убиты миллионы людей? Представители поколения Боба Дилана видели своих родителей, живших припеваючи во время Второй Мировой войны, во время геноцида, про который мало кто знал. Точнее отказывались знать. Об этом, например, книга Стайрона «Выбор Софи». То есть я сижу, спокойно ем бургеры, а где-то в Аушвице убивают евреев. Вот это меркантильное, материалистически направленное поколение родителей отвращало молодых людей. И они начали искать альтернативные истины: индийская, исламская, иудео-христианская, индейская культура.

Вот история с фольклорностью Дилана берет начало именно из индейской культуры. Боб Дилан — это же очень фольклорный исполнитель. И с точки зрения музыки (кантри, фолк), и с точки зрения текста. Я особенно внимательно почитал его тексты непосредственно после вручения. И сразу видится очень много вещей, заслуживающих внимания. Потому что рок до Боба Дилана — это совсем другой рок. Он сделал рок литературным. У Дилана не бывает по два куплета в песне. Ему мало. Ему нужно много текста. У него по пять-по шесть куплетов, бывает и десять. Причем сами песни выстроены как фольклорные истории.

— Что значит фольклорная история?

Это история, которая держится на сюжетных конструктах. Я имею в виду такой сюжетный конструкт как в сказке: первый раз пошел туда, потом — туда, в третий раз — туда. Так же у Боба Дилана. У него везде сквозят фольклорные мотивы. И все это накладывается на своеобразную индийскую мантру. У него очень много рефренов в песнях. Я как филолог убежден, что это во многом влияние буддизма. Конечно, Дилана не назовешь буддистом. Во всяком случае, он из поколения, которое этим увлекалось.

Еще один интересный момент — это притча. Жанр притчи в рок-песне — это очень необычно. Откуда вообще взялись притчи? Это истории из Библии. И если собрать тексты Боба Дилана, их скомпилировать и сказать, что эти песни написали разные люди, то получится Библия 60–70-х. Ведь Библия — это же не только еврейский фольклор, это свод законов, это история о том, как жить. И песни Боба Дилана отвечают этому запросу. Как жить в этом мире? Быстро меняющемся, развивающемся и т. д.

— Одно не укладывается. Как Боб Дилан стоит в одном ряду с такими мастодонтами, как, например, Стейнбек и Манн. Получается, что Нобелевский комитет поворачивается в сторону массовости?

Нет. Если мы скажем, что Нобелевский комитет поворачивается в сторону массовости, это значит, мы скажем, что комитет заметил в Бобе Дилане массовость. А тут как раз наоборот. Это попытка по-другому взглянуть на его творчество.

— То есть это теперь высокая поэзия?

Вот почему я и написал на The Question об этом. Потому что я почитал разные тексты и понял, что о нем все говорят то, что и так можно сказать. Вот, мол, у него такой путь артиста, он боролся за права, отстаивал вот это и менялся в музыке так-то. Но про него как про писателя никто ничего сказать не может. И мне кажется, что Нобелевский комитет видит здесь гораздо больше, чем высоколобый диванный критик, потому что Боб Дилан — это литература, и очень интересная.

Если бы сейчас был жив Алан Гинзберг, я думаю, что Нобелевку дали бы Гинзбергу. Дело в том, что Боб Дилан — представитель этого поколения. Пласт культуры, который никак не был отмечен профессиональным сообществом. Он как осколок от этого всего, и самый крупный осколок.

— Из современной поэзии кого-нибудь еще сегодня можно читать?

Еще как! У нас сейчас в России Бронзовый век. Просто взрыв потрясающей русской поэзии. И ее нужно читать. Мы всё твердим про Серебряный век. А поэты, которых мы изучаем в школе, составляли пять процентов от общего числа. И почти все они были неизвестны. За исключением некоторых типа Есенина. И то Есенина любили за массовость. За то, что он мог и про шлюх прочитать, и про кабаки. А весь его лирический гений никто был незаметен. Так же и сегодня. Эти поэты живут среди нас, а мы их не знаем. Никого.

— Почему?

С поэзией разговор особый, сложный. Потому что язык поэзии — это всегда язык будущего. Только сегодня на стихи Маяковского смогли найти нужную музыку. Не случайно футуристы называли себя будетлянами. Такая же история с современной поэзией. Мы читаем и ничего не понимаем. Дай Пушкину почитать Маяковского, он тоже ничего не поймет. Ни на внешнем, ни на языковом уровне, ни на эстетическом. И это притом, что Пушкин сам писал на языке, на котором кроме него писали единицы.

— Тогда кого читать?

Поляна эта очень широкая. Тут надо заходить на сайт Polutona и читать все подряд, в первую очередь то, что нравится. Но тут тоже своеобразная история. Во времена Маяковского, например, все читали Надсона, во времена Пушкина — Булгарина. А кто их знает сейчас? С сетевыми поэтами так же. Много поклонников, но все же умрут. Сами поклонники ничего не оставляют сами по себе. О сетевом поэте не напишет филолог. Только филологи и сами поэты могу закрепить друг друга в каноне. То есть дать шанс времени оценить творчество.

— Астахова или Полозкова?

Все равно, что задать вопрос «Вот сочинение одиннадцатиклассника, а вот второклассника. Что тебе больше нравится?». Естественно, Полозкова.