Многие сегодня обсуждают судьбу печатных книг и адаптацию читателей под веяния всецифровой эпохи. Плохо это или хорошо? Пока неизвестно. Первый ли это радикальный поворот в отношениях книга-читатель? Нет. Один из наиболее значительных этапов эволюции книги — Новое время, с XVI по конец XIX века. Как и из чего складывалась книга в том виде, какой мы ее знаем, рассказываем в статье.

Печатная книга

Мы привыкли связывать создание книгопечатания с именем Иоганна Гутенберга. Ему небезосновательно приписывают великое достижение. Действительно, в его мастерской была создана с помощью наборного шрифта «Грамматика» Элия Доната — пробный вариант наборной книги. В 1450 году он начинает работу над ставшей теперь знаменитой печатной Библией.

Изобретение наборного шрифта позволило собирать текст строчку за строчкой. Этому предшествовало небольшое открытие практического характера: в 1440 году Гутенберг разрезал печатные доски на отдельные буквы и вырезал литеры в зеркальном отражении.

При наборной печати Гутенберга буквы и в том числе пробелы выкладывались наборщиком, который в то же время был и верстальщиком (метранпажем, от фр. «mettre en page» — «выкладывать на странице», верстать). Он и собирал буквы в слова, слова — в строчки на листе.

Однако едва ли можно утверждать, что до Гутенберга не было печатной книги. Была, но её изготовление требовало больше усилий, чем копирование вручную.

Так, для ксилографической печати использовались деревянные доски с вырезанными на них текстом и местом для иллюстрации. Плашки для иллюстраций делались отдельно. Деревянных досочек могло хватить ненадолго: дерево — довольно рыхлый материал, крошится, а от постоянных ударов и обработки для оттиска могло расколоться. Многоразовое использование тех же досок отражалось и на качестве печати: происходил заплыв краски. При многократной печати штрихи раздавливались, и буквы теряли чёткость.

Существовала также и гравюра, то есть «обратная» по своему изготовлению техника: на металлической плашке выцарапывали изображение. В обеих техниках цена ошибки слишком велика.

Растущее количество печатной продукции привело к тому, что чтение стало всё более интимным занятием. Если вплоть до XVI века, по примеру чтений святых текстов во время трапезы, книги читали вслух, перед публикой, то со временем чтение стало всё более уединенным процессом, «тихим», про себя. Это в свою очередь привело к стихийным изменениям тематики печатных текстов.

Бумага

С трудом можно представить, как книгопечатание могло существовать без бумаги.

До бумаги в Европе использовалась паршемина или пергамен — выдолбленная овечья кожа — и ещё более дорогой и редкий велень — тонкая телячья кожа. Наиболее высококачественный велень производится из шкур новорождённых или нерождённых животных («утробный велень»). Выделка кожи представляла собой длительный процесс, состоявший из промывки шкуры, золения, просушки, втирания мела для удаления жира, шелушения, выглаживания пемзой.

Статья Дидро о бумаге в знаменитой «Энциклопедии» начинается следующим образом:

Великолепное изобретение, столь полезное в жизни, позволяет замечать события и факты и дарит людям бессмертие. И хоть бумага так прекрасна в силу своей пользы, изготовляется она из простейших природных материалов, негодных ни на что другое. Природного происхождения субстанция бродит в чанах, перемешивается, превращаясь в кашицу, и далее отливается в прямоугольные формы разного размера. Далее эти формы сушатся, прессуются и готовы к тому, чтобы мы на них излагали свои мысли и передавали их потомкам. Само слово происходит от греческого «папирус», происходит от названия растения из Египта, столь полезного для письма.

Дидро жил в XVIII веке и не мог застать археологическую находку начала XX века, которая подтверждает, что бумага и её рецепт были созданы в Китае.

Согласно китайским хроникам, изобретателем бумаги считается Цай Лунь — чиновник при дворе императоров Восточной династии Хань, живший во II веке нашей эры. В 105 году он преподнёс императору свое изобретение.

На самом деле заслуга Цай Луня состоит в том, что именно он обобщил и усовершенствовал уже известный в Китае способ изготовления бумаги и открыл основной технологический принцип её производства. Его метод позволил использовать для производства бумаги любое растительное сырьё и отходы: лубяные волокна тутового дерева и ивы, побеги бамбука, солому, траву, мох, водоросли, тряпьё, конопляные очёсы, паклю.

С шелковицы или тутового дерева срезалась кора, которая после этого замачивалась в воде, а потом разделялась на грубый внешний слой и на более мягкий внутренний. Первый слой шёл на изготовление бумаги низшего сорта, а второй — для более тонких и дорогих сортов.

Китайцы могли бы и до сих пор хранить в секрете рецепт создания бумаги, если бы не арабские завоевания.

В VIII веке во время битвы при Таласе, что на территории современной Киргизии, войска династии Тан проиграли бой объединенным силам тюргешского и арабского халифатов. В плен попало много китайцев, которые, не выдержав пыток, выдали секрет изготовления. С тех пор в Самарканде стали производить бумагу.

Арабы быстро разнесли знание о создании бумаги до будущей Испании, а далее технология распространилась по всему Средиземноморью. В XV веке на первый план по изготовлению бумаги выйдут Франция, Италия и Германия.

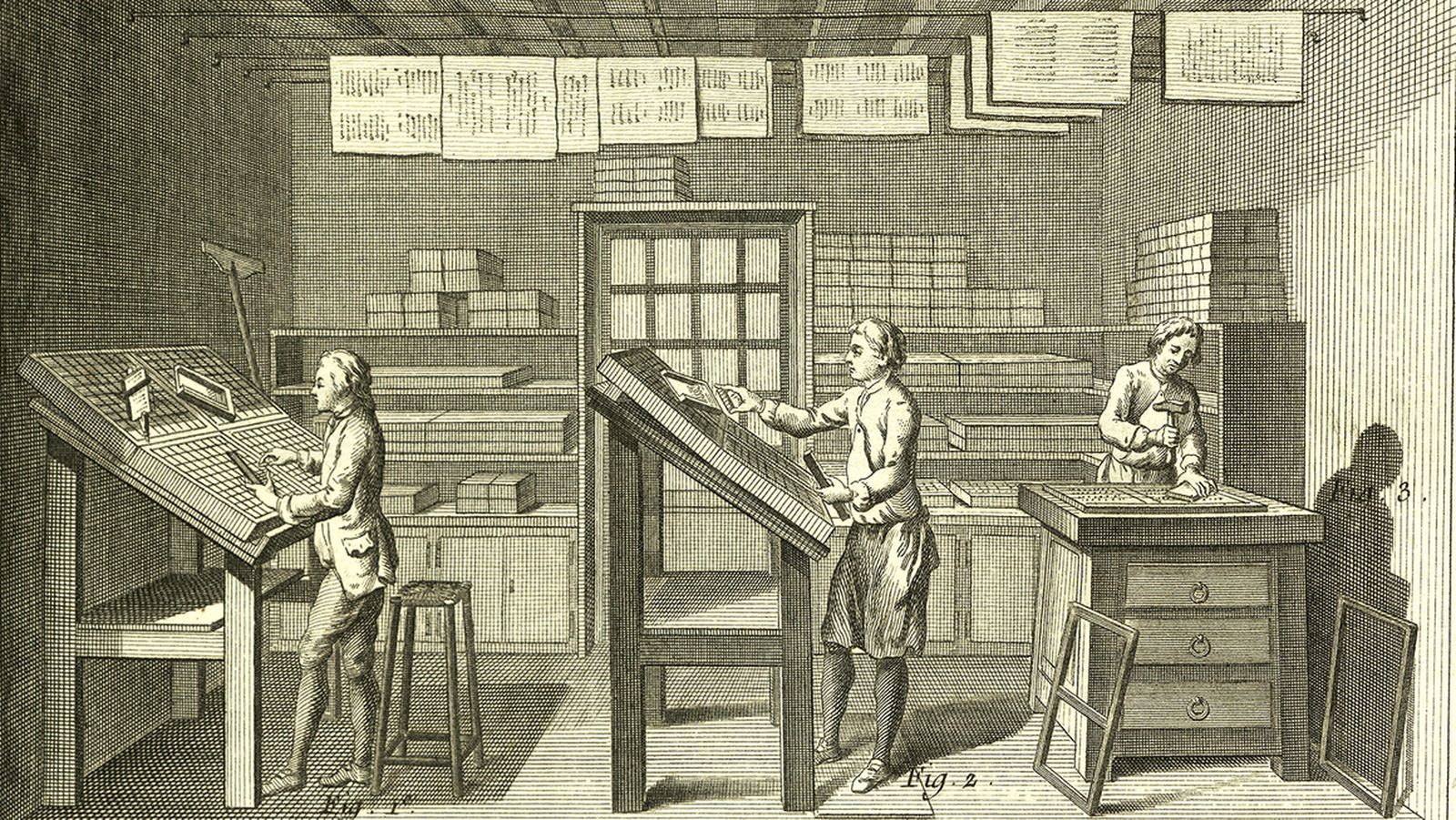

Гравюра 1568 года изображает процесс изготовления бумаги того времени. Данное изображение первоначально появилось на страницах Eygentliche Bechreibung, а через десять лет — в книге лионского печатника Бартелеми Вансне.

Форма и декель являются центральными элементами оборудования, применяемого для производства бумаги ручной вычерпки.

Форма, с помощью которой вычёрпывается масса, применяется для превращения жидкой волокнистой массы в листы разного формата и толщины. Это рама, обтянутая сверху тканой сеткой, которая, задерживая волокна, в то же время действовала подобно ситу.

Декель — это покровная рамка с четырёх сторон: определяет финальную форму листа. Французы в XVIII веке обвязку рамы для формы делали из дуба. Заготовленные планки для формы несколько раз вымачивались, а клинья для формы делали из сосны или ели.

Согласно Энциклопедии, для изготовления бумаги использовали холстиную, льняную или пеньковую ткань, в то время как хлопок и шерсть считались непригодными материалами. Хлопок могли размолоть гораздо быстрее, чем лен или пеньку, но свойства полученной бумаги явно не удовлетворяли тогдашнего потребителя.

Известно, что начало использования льна в Европе датируется 1260 годом. В России же его начнут использовать только в XIX веке.

Бумагу выпускали на специальных бумажных мельницах: массу было необходимо размолоть валами, и в этом лучше всего помогала энергия текущей воды. После разбора ветоши, ее кипятили с известью и оставляли бродить, добавляли примеси, отливали, проклеивали с другими листами, а на последнем этапе отправляли под пресс.

Форма и размеры определялись в соответствии с Болонским камнем 1389 года. Сначала было три бумажных формата Империале, Безан и Ресут. С XV века их число вырастет примерно до 10.

Визитная карточка производства бумаги XVII-XVIII веков во Франции — это бумага верже. Она визуально отличается от привычной нам бумаги своей фактурой. На просвет она напоминает сетку, потому что бумажную массу выливали на мелкую решетку, следы от которой и остаются затем после высыхания листов. В её составе заметны небольшие фрагменты дерева, тканей или даже переработанной бумаги. И чем глубже в века — тем крупнее такие вкрапления. Соответственно и на ощупь такая бумага кажется более грубой и жесткой. Она вся состоит из небольших комочков, и даже местами лист на ощупь оказывается разной толщины.

Типографу Дидо принадлежат первые эксперименты во Франции по адаптации техники изготовления веленевой бумаги. Высокосортная (чисто целлюлозная, без древесины, как бумага верже), хорошо проклеенная, плотная, без ярко выраженной структуры, преимущественно желтоватого цвета. При её изготовлении использовалась черпальная форма с тканевой сеткой, не оставлявшей на листе бумаги каких-либо отпечатков, линий. Поэтому полученный лист был равномерен на просвет и внешне похож на тонкий велень, откуда и произошло название бумаги.

Впервые веленевая бумага была изготовлена в Великобритании в 1757 году Джоном Баскервилем. С этой техникой был знаком и известный типограф, будущий герой Американской революции Бенжамин Франклин. Возможно, именно он во время своего посещения типографии Дидо в 1776-1780 годах подсказал французским печатникам эту технологию.

В 1780 Дидо создает первый веленевый лист. И это знаменательный момент, потому что именно на такой бумаге лучше всего выглядит контрастный шрифт, который Дидо разработает четыре года спустя. На более ребристой и шероховатой бумаге тонкие элементы шрифта Дидо могли бы потеряться.

На старинной бумаге можно найти водяные знаки. Это великолепный индикатор места, где производилась бумага в большом объеме, ведь надо было маркировать партии. По аналогии с ювелирным мастерством, искусство филиграни позволяло создавать водяные знаки на бумаге с помощью скрученной металлической нити под прессом. Филигрань располагается в середине листа, а поэтому, в зависимости от формата книги, может быть хоть с краю, хоть на прошивке посередине.

Польза от умения идентифицировать филиграни, несомненно, есть, и особо ощутима в исторической науке. Например, есть исследование (которое может сравниться с настоящим «расследованием») феодальных бумаг XIII века, где все доказательство подложности документов базируется на изучении и сопоставлении филиграней.

В XVI веке в Европу с Востока были привезены первые экземпляры мраморной бумаги. Искусство мраморной бумаги связано с искусством переплёта: её функция на форзаце — обеспечить визуальный переход от обложки.

Техника мраморной бумаги происходит из Японии: она называлась «суминигаши» — декорирование с помощью чернил, разведённых на поверхности воды.

Эта техника упоминается с IX века. Из Азии техник перекочевала на территорию современной Турции и там обогатилась цветами. Здесь разводы делали не на воде, а на растворе с загустителем. С XVII века техника распространяется по всей Европе.