Эволюции законов о правах человека в современной России посвящена книга «Анатомия распада» от «Команды против пыток». Публикуем главу, в которой подробно разбираются все масштабные реформы Уголовного кодекса с 2000-х: как в УК появились пытки, каким образом перформанс Pussy Riot и другие протестные акции привели к политике карательного нормотворчества, какие поправки в уголовный кодекс можно считать гуманными и почему переписанный множество раз закон вместо защиты личности стал отстаивать интересы государства.

Будьте осторожны: в тексте содержатся описания и изображения пыток. Берегите себя, если решите читать дальше.

Уголовный кодекс 1996 года, принятый уже в постсоветской России, стал поворотным документом, отразившим новую парадигму защиты прав человека. Впервые за историю отечественного уголовного законодательства государство сделало личность и её защиту своим приоритетом. Право на жизнь — единственное среди прав, которое невозможно восстановить или компенсировать. Ограбленный может потребовать возврата украденного, а жертва насильственного нападения — купить лекарства и бинты. Но жизнь остаётся невозвратной и невосполнимой.

Право на жизнь является базовым в смысле своей первостепенности. Если оно не может быть реализовано, а государство не прикладывает достаточных усилий по его защите, то обо всех остальных правах — правах следующих поколений — можно забыть. Может ли население, живущее во времена военной хунты под страхом репрессий, требовать повышения зарплат и заботиться о национальном развитии? Зачем человеку, ожидающему исполнения смертного приговора, беспокоиться о праве на благоприятную окружающую среду и о праве на участие в политической жизни?

История российского и советского уголовного права показывает, что жизнь и личность человека были осознаны как приоритет относительно недавно. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. 1919 года — первый послереволюционный акт, посвящённый базовым понятиям уголовно-правовых отношений, — не предусматривали привычного нам сегодня перечня преступлений с наказаниями за их совершение. Этот документ в 1922 году лёг в основу первого Уголовного кодекса РСФСР и стал прототипом его Общей части.

В первом советском кодексе уже появляются самостоятельные разделы с преступлениями и санкциями за них. На первое место в иерархии наказуемых деяний были поставлены преступления против государства (глава I), включая «контр-революционные» и преступления против порядка управления. Преступлениям против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, насильственным посягательствам была посвящена лишь глава V.

В 1926 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, который претерпел значительные изменения по сравнению с предыдущим актом. Он тоже отдавал приоритет преступлениям против государства. В главе 6, посвящённой посягательствам на личность, появилась санкция за простое убийство (статья 137), но она была несоизмеримо ниже, чем, например, за измену Родине и даже за неуплату налогов в военное время.

Обе в максимальном варианте карались расстрелом, тогда как убийство — 8 годами лишения свободы. Санкции советский законодатель называл мерами социальной защиты, а слово «наказание» вошло в официальный обиход только в 1934 году. Более тяжкими, чем преступления против личности, в иерархии уголовного закона были преступления против порядка управления, должностные преступления, нарушение правил об отделении церкви от государства и хозяйственные преступления.

Последний Уголовный кодекс РСФСР 1960 года сохранил прежние тенденции, но перенёс преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности в главу 3. Теперь они уступали по значимости лишь государственным преступлениям и преступлениям против социалистической собственности. После краха СССР последние были декриминализированы.

Нынешний уголовный закон после значительной трансформации поставил на первое место преступления против личности, а убийство впервые было перенесено на верхнюю ступень среди уголовно-наказуемых деяний. Тем самым государство подчёркивало, что приоритеты впервые за десятки лет существенно пересмотрены.

Почему мы говорим только об Уголовном кодексе?

Единственный закон в России, регулирующий вопросы преступления и наказания, — Уголовный кодекс. Это кодифицированный федеральный закон, содержащий основные понятия уголовного права и перечень преступлений, за совершение которых законодатель устанавливает уголовные наказания. Ни один другой законодательный акт не может определять уголовную ответственность.

Дополнительно суды при применении УК обязаны руководствоваться позициями высших судов: Верховного, который систематизирует практику всех российских судов и выносит обязательные предписания по толкованию и применению норм УК, и Конституционного, который раскрывает конституционно-правовой смысл спорных норм. Позиции этих судов формально не являются нормами, но руководствоваться ими обязательно.

УК содержательно разделён на две части: Общую и Особенную, каждая из которых состоит из шести разделов. Первая определяет каркас уголовного права и правоприменения: она регулирует, например, на какую территорию распространяется действие УК, что понимается под преступлением и наказанием, какие его виды могут назначать суды, чем умысел отличается от неосторожности, в каких случаях происходит освобождение от уголовной ответственности, а деяние не считается преступным и тому подобное. Общая часть задаёт алгоритмы, которым должны следовать правоприменители: как назначать конкретный вид и размер уголовного наказания и определять исправительное учреждение, как скоро осуждённый получит право на условно-досрочное освобождение, когда снимается судимость.

Особенная часть включает в себя конкретный перечень деяний, при совершении которых наступает уголовная ответственность. В теории уголовного права принято считать, что чем выше стоит преступление в иерархии Особенной части, тем опаснее оно в понимании государства. Именно поэтому, говоря о рокировке преступлений против личности и против государственной власти, многие учёные считают, что в России 1990-х произошла смена парадигмы (хотя и не все разделяют мнение о приоритете интересов личности над государственными).

Другое мерило степени тяжести преступления — вид и размер наказания, предусмотренный за конкретное деяние. Например, за кражу с проникновением в жилище максимально можно получить 6 лет лишения свободы; за похищение акцизных марок — 2 года; за кражу оригинала картины великого художника — 10 лет. Такая градация показывает, что посягательство на имущество гражданина — более серьёзное преступление в глазах государства, чем кража алкогольной маркировки, но менее тяжкое, чем похищение предметов национального достояния.

Первый постсоветский Уголовный кодекс

Новый УК принимался в очень противоречивом и сложном контексте. Смена парадигмы и перестройка на демократические рельсы сопровождались тяжёлой криминогенной ситуацией и высоким уровнем смертности, не всегда связанным с преступностью. Право на жизнь и защита личности не обеспечивались не только по причине внутренних пертурбаций, но и потому, что спектр накопившихся проблем невозможно было решить в одночасье. Вот как описывал то время советский и российский правовед Николай Матузов (с сохранением оригинальных орфографии и пунктуации):

В [1995] году покончили с собой свыше 550 офицеров Российской Армии. […] Но сводят счеты с жизнью не только военнослужащие. К «последнему аргументу» прибегают ученые, врачи, учителя, шахтеры, рабочие, крестьяне.

[…] В России сложилась крайне неблагоприятная, по сути кризисная демографическая и медико-психологическая, ситуация. […] С 1989 по 1995 г. количество умерших в России увеличилось с 1,6 млн человек до 2,2 млн в год. […] Спецификой смертности в России в 90-х годах является резкий рост числа смертей, связанных с социальными причинами. Треть населения страны находится за чертой бедности, голодает.

[…] Еще один порок, калечащий жизнь и здоровье людей. — наркомания. […] Несколько больше, чем наркоманов. — алкоголиков и токсикоманов.

[…] Мафия средь бела дня расстреливает […] депутатов, судей, прокуроров, следователей, работников милиции, ответственных чиновников, а также конкурентов, журналистов, свидетелей и других нежелательных лиц. мешающих обогащаться или просто слишком много знающих. Репрессии осуществляет невидимая, но мощная сила, действующая хотя и по другим мотивам, но, в сущности, по той же методе: нет человека — нет проблемы, т. е. по закону джунглей, в котором право на жизнь не предусмотрено.

[…] За [период 1994-1996 годов] в России прогремело более 2 тысяч взрывов. […] Заказных убийств в 1995 г. совершено 600, в 1996 г. — свыше 700, за первое полугодие 1997 г. — 463. Сейчас их, надо полагать, гораздо больше. Раскрываемость заказных убийств составляет лишь 12%. Жертвами киллеров становятся банкиры, коммерсанты, руководители фирм, предприятий, средств массовой информации. […] Устраняются сотрудники правоохранительной системы. Так, лишь в 1996 г. убито 319 работников милиции, 110 налоговых инспекторов, 35 работников ГАИ. Ранено свыше 800 человек. За период с 1991 по 1995 г. было совершено 220 нападений на прокуроров и следователей, такая же мрачная статистика в отношении судей и свидетелей.

[…] В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России убиты десятки тысяч владельцев приватизированных квартир — главным образом одинокие старики, пенсионеры, — в целях завладения их жильем. Еще больше этих стариков «пропало без вести», т. е. по более чем обоснованному предположению следственно-прокурорских органов, они тоже убиты […] Государство, к сожалению, оказалось не в состоянии их защитить.

Распространено похищение и истязание людей в целях выкупа. […] Произошло нечто невероятное — централизованный страх, то есть страх, порожденный в прежние времена «Большим братом», государственной машиной, успешно заменен не менее отвратительным децентрализованным страхом. Проще говоря, — уличным, бытовым, повседневным страхом снизу, а не сверху. Люди боятся покидать дом, отпускать детей гулять.

[…] Убийств совершается примерно столько же, сколько совершалось во всем Советском Союзе, население которого превышало российскую численность почти в два раза. […] Пропали без вести в 1995 г. 70 тысяч человек, в 1996 г. — 42 тысячи, которые тоже, возможно, погибли. […] По данным МВД РФ, в настоящее время на оперативном учете состоит свыше 9 тысяч крупных преступных формирований, насчитывающих около 100 тысяч активных членов.

[…] При этом эскалация криминального насилия продолжается, ее сегодня оценивают с помощью эпитетов «разгул», «обвал», «беспредел». Цена человеческой жизни девальвирована, убить могут за гроши или просто так, ни за что. При таких условиях говорить о каких-либо гарантиях права человека на жизнь становится бессмысленным.

На протяжении почти двух лет страна жила в режиме особого морально-психологического напряжения. Ежедневные сводки о количестве убитых [на Чеченской войне], о неубранных трупах на улицах и площадях, грузах под номером «200», непрерывные похороны породили эффект привыкания к смертям, как к чему-то обыденному, заурядному. Боль, сострадание притупились. Возникла своего рода апология смерти, а не жизни. Человек, его жизнь, безопасность девальвировались, обесценились, отошли на второй план.

А были еще и Карабах. Абхазия. Ходжала, Сумгаит. Южная и Северная Осетия. Ингушетия. Таджикистан; из дальнего зарубежья — югославский конфликт и многие другие. Участники этих военных драм превратились в людей с глубоко травмированной психикой, некоторым из них уже не поможет никакая реабилитация, многие сломались, пополнили собой криминальную среду, армию маргиналов. Их право на нормальную жизнь нарушено и вряд ли теперь будет восстановлено.

В 1990-х и начале 2000-х годов в России очень много убивали

В идеале новый Уголовный кодекс должен не только отражать изменения, произошедшие в обществе, но и создавать социальные ориентиры. Во многих европейских странах, чьи правовые системы схожи в силу исторических причин с российской, стремятся сохранять уголовные законы на протяжении веков, внося в них лишь отдельные изменения. И даже такие события, как войны, революции или кардинальные смены государственного курса не влияют на потребность сохранять пусть формальную, но всё же стабильность законов.

Однако в России принято было идти путём полного обновления. Это тоже было связано с своеобразной традицией: только за ХХ век в Российской империи, РСФСР и России сменили друг друга шесть законов об уголовных наказаниях. Вдобавок полное изменение социального строя и отказ от коммунистической идеологии требовали переосмысления уголовных приоритетов. Простой декриминализации отдельных норм могло оказаться мало. «Бесконечные поправки и латание дыр ничего не дали по существу», — так оценивали депутаты бесконечные изменения УК РСФСР 1960 года, вносимые в кодекс в последние годы его действия.

В разработке нового УК, потребность в котором осознавалась ещё в 1980-е, принимали участие учёные, представители правоохранительных органов, политики. Процесс его создания был сложным и занял три года. Президент наложил вето на первоначальный проект. В результате соединения нескольких проектов, подготовленных различными группами, после работы согласительной комиссии появился Уголовный кодекс 1996 года.

Депутаты признавали, что документ оказался несовершенным. В частности, задавались вопросы о сохранении смертной казни как наказания — даже несмотря на вступление РФ в Совет Европы и о неоднозначности некоторых понятий («определённых ляпсусов», как их называли при обсуждении). В момент создания того УК приоритет был отдан решению текущих проблем, а не заботе о будущем. Поскольку тогда Россию захлёстывала преступность, особенно организованная, УК нужно было срочно принимать, даже осознавая, что в будущем его придётся сильно править.

Если мы сейчас под любым предлогом (процессуальным, по существу) откладываем принятие этого кодекса и устраиваем еще один виток обсуждений, мы откладываем принятие этого кодекса не меньше чем на год. Согласен: есть недостатки. Давайте дорабатывать, давайте на полгода вводить законы […]. Давайте все это делать. Мы – за. Но не надо откладывать то, над чем работали большие коллективы ученых и депутатов в течение трех лет.

Здесь прописан блок экономических законов, которые сегодня необходимы как воздух. У меня "раскаляется" телефон каждый день. Мне звонят из различных правоохранительных структур: "Когда будет Уголовный кодекс? Когда будет Уголовный кодекс?!" Уходят миллиарды мимо государственного кармана. И этих людей сегодня невозможно привлекать к уголовной ответственности, потому что нет нового Уголовного кодекса, в котором прописаны эти составы.

Из стенограммы выступления депутата Вячеслава Киселёва на заседании по обсуждению проекта Уголовного кодекса, 24 мая 1996 года (орфография и пунктуация – по первоисточнику).

В дальнейшем именно фактор «недоделанности» сыграет с Уголовным кодексом злую шутку. В последующие десятилетия в него будет внесено больше изменений, чем за десятки и даже сотни лет в аналогичные европейские законы.

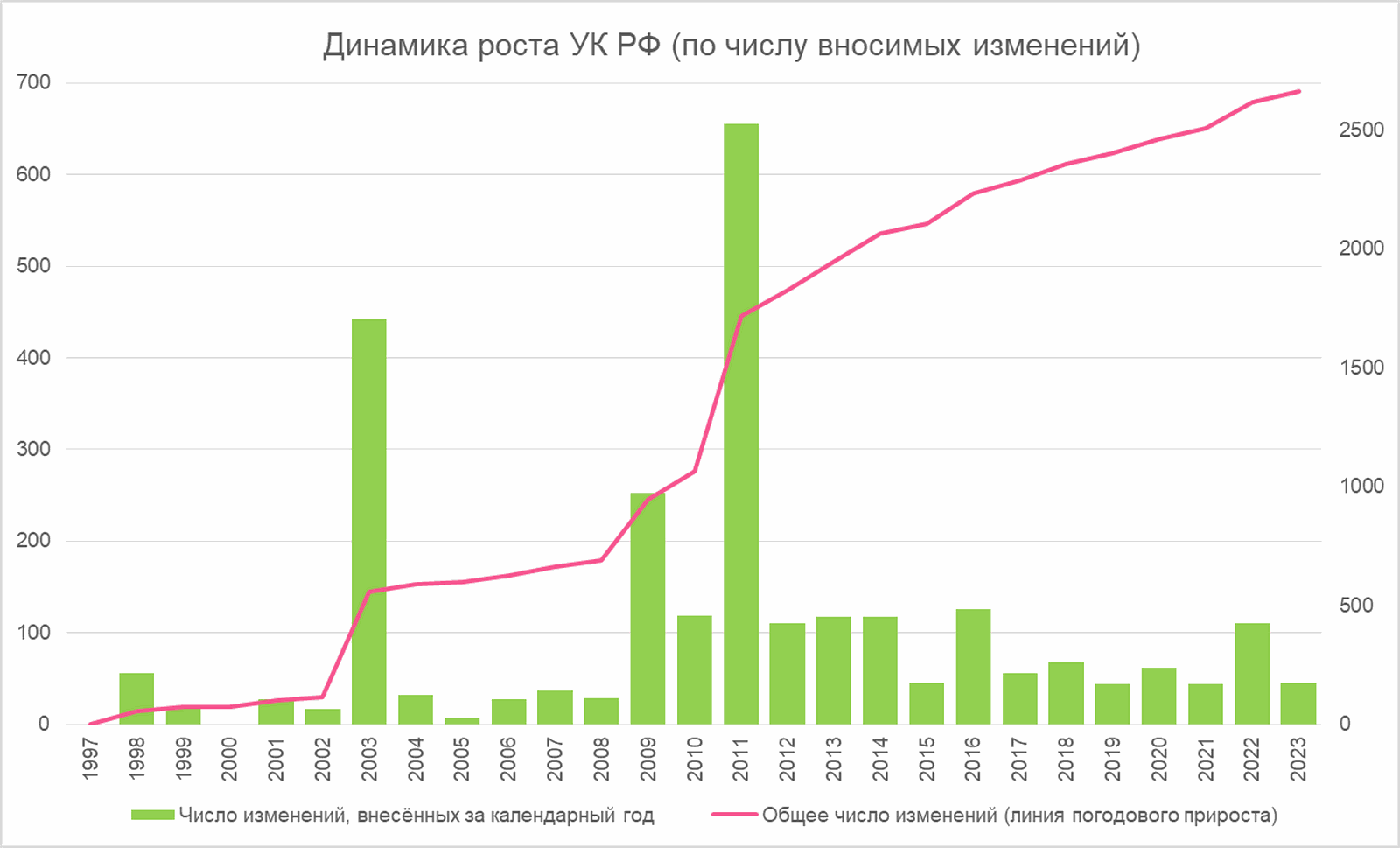

Как рос Уголовный кодекс РФ

Число внесённых в Кодекс изменений:

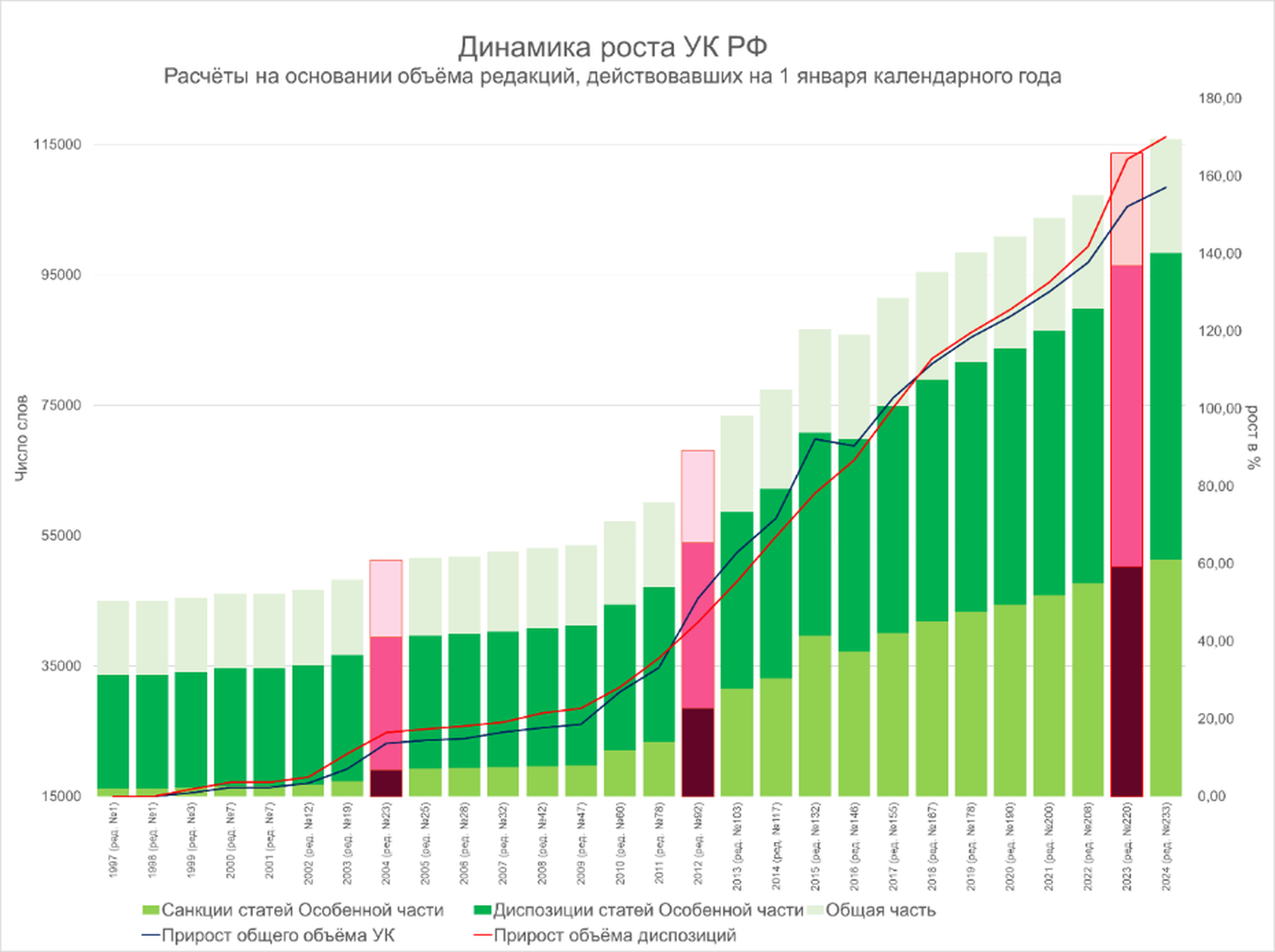

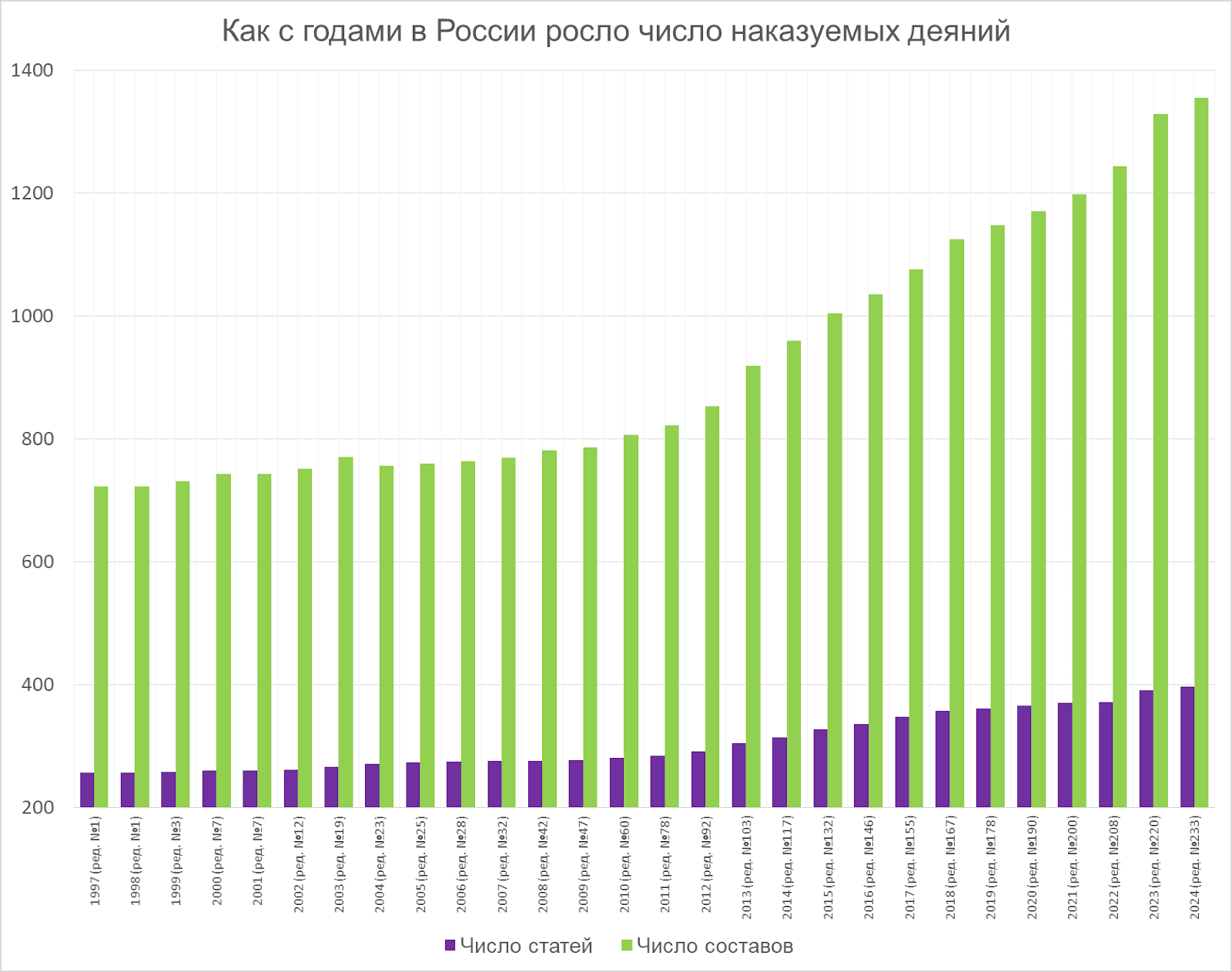

Вместе с правками, которые вносили законотворцы, с годами объём уголовного закона ощутимо менялся. С 1996 года текст разросся в два с половиной раза. Наибольшая инфляция затронула Особенную часть, которая вводит перечень запретных деяний и наказание за них.

Расчёт производился по базе СПС «КонсультантПлюс» сравнением редакций, действовавших на 1 января каждого года. Измерялся полный объём текста (но без учёта технической информации о реквизитах федеральных законов, менявших текст УК).

Чем отличаются диспозиции статей от санкций?

Технически все статьи Особенной части, которая содержит список преступлений, состоят из двух компонентов: диспозиции и санкции. Первая содержит описание того, что делать нельзя («грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества»), а вторая начинается со слова «наказывается» и перечисляет меры, которые может применить к осуждённому суд («наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет»).

В первые годы действия УК объём поправок в него был относительно небольшим. Значительный всплеск произошёл в начале 2010-х годов. С тех пор разрастание УК стало нормой. До 2012 года УК в среднем прирастал примерно на 2%, а после — более чем на 5% в год. Максимальным был прирост объёма УК в 2011 и 2014 годах (на 13,4% и 11,9% соответственно). Новый всплеск произошёл в 2022 году (только одни диспозиции выросли на 9,3%).

Вслед за числом внесённых изменений и увеличением текста УК выросло и количество наказуемых деяний. Суммарно за более чем четверть века в Особенную часть — даже с учётом десятка декриминализаций — было добавлено больше 140 статей.

Измерение количества составов произведено с некоторой долей условности. Расчёт производился по числу частей и пунктов статей УК. Например, часть 2 статьи 162 наказывает за разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Эта формулировка в нашем подсчёте фигурирует как самостоятельная единица.

С точки зрения теории уголовного права разбой с применением оружия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, и разбой по предварительному сговору — это три разных состава.

Поправки начала 2000-х

Первая существенная переработка Уголовного кодекса произошла в 2003 году. Как утверждали законодатели, спустя несколько лет правоприменения в новом, «заметно более прогрессивном законе» стала очевидна необходимость изменений. Проходила реформа под лозунгами гуманизации: существенной переработке подверглись, в первую очередь, общие нормы о наказании, улучшившие положение осуждённых.

Среди прочего, из УК ушло отягчающее обстоятельство — совершение посягательства неоднократно. Ранее закон предусматривал три вида множественности преступлений: рецидив (совершение преступления лицом с судимостью), совокупность (совершение нескольких различных преступлений, например, убийства и изнасилования, лицом без судимости) и неоднократность (совершение нескольких тождественных преступлений, например, нескольких убийств, лицом, не освобождённым от уголовной ответственности или имеющим похожую судимость).

Такая классификация вызывала трудности при квалификации преступлений на практике. Не всегда было понятно, как определять наказание человеку, если после выхода из колонии, имея ещё не погашенную судимость, он совершал такое же преступление, за которое был осуждён ранее: по правилам рецидива или неоднократности. В итоге от последней решили отказаться, усугубив наказание всем, кто вновь нарушает закон, вне зависимости от того, по какой статье он судим.

Более щадящими по отношению к осуждённым стали правила рецидива. Рецидивистами больше не могли считаться те, кто совершили преступление небольшой тяжести, в молодом возрасте или не отбывали наказание в местах лишения свободы. Все эти правки позволили менее строго наказывать преступников, оступившихся не впервые.

Существенной реформе подверглись и имущественные наказания. Штрафы стали назначаться в твёрдой сумме (а не относительно минимального размера оплаты труда), а крупные суммы взыскивались лишь за тяжкие и особо тяжкие преступления. Именно это изменение, затронувшее львиную долю статей УК, повлияло на объём текста закона и число его правок. Из перечня санкций была исключена конфискация имущества. Зато значительно проще стало назначить исправительные работы.

Были сокращены минимальные сроки лишения свободы. До реформы нижний порог заключения составлял полгода, а после 2003 он уменьшился до двух месяцев. Изменились в лучшую сторону для осуждённых и правила подсчёта наказаний. У судей появилась возможность назначать более индивидуализированные наказания с учётом обстоятельств дела и характеристик личности (например, смягчились правила назначения наказания при рецидиве). Стали мягче и правила выбора санкции для несовершеннолетних.

Примерно тогда же, в 2003-2004 годах, Уголовный кодекс стал лучше отражать потребности современных экономических отношений. Были декриминализированы составы об обмане потребителей и распространении ложной рекламы. Основные изменения тех лет коснулись статей о легализации преступных доходов, об уклонении от налогов и растрате бюджетов, а также о террористических деяниях. В УК ввели несколько новых составов, а по части были увеличены наказания.

Перерабатывался текст УК и в части, которая касалась личности и «стандартных» криминологических проблем. Так, был повышен возраст согласия подростка на вступление в сексуальную связь, было криминализировано распространение порнографии с участием детей. Появилась в УК и отдельная статья о торговле людьми.

В тогдашних изменениях кодекса сложно обнаружить предвестников будущих метаморфоз. Увеличение текста УК выглядело ответом на меняющуюся обстановку и не предвещало того, что случится с кодексом в будущем. Основная масса поправок не вызывала особых споров за пределами научного сообщества и была похожа на попытку сделать уголовный закон более современным и простым в применении: наказания стали гуманней, а новые нормы адаптировались под окружающую реальность.

Начало 2010-х: фиксация на протестах

Массивная реформа ожидала Уголовный кодекс в конце 2000 – начале 2010-х годов. Многие российские правозащитники считают, что эти изменения кардинально отличались от того, что происходило с законом прежде. Это не совсем так. Реформа 2009-2012 годов продолжала изменения в УК, проведённые в 2003-м. Продолжалась гуманизация наказаний и приведение закона в соответствие с реалиями общественной жизни.

Существенной трансформации подверглась Общая часть: как и несколькими годами ранее, изменилась система наказаний. Чтобы уменьшить тюремное население и сократить число изолированных, в УК ввели наказание в виде принудительных работ. Из-за этого текст кодекса значительно увеличился в объёме.

Снова изменилась система назначения штрафов. В первую очередь это коснулось взяточников, которые теперь получают денежные наказания кратно сумме полученного подкупа. Стало возможным отправлять больных наркоманией на лечение. Были декриминализированы несколько экономических преступлений. Суммарно эти изменения отражали тренды, актуальные в то время. Государство хотело освободить колонии, страдавшие от перенаселения, и снизить ответственность тех, кто не совершал серьёзных или насильственных преступлений.

Большая часть изменений была направлена на гуманизацию наказаний, но по ряду статей вновь произошло ужесточение. Были увеличены максимальные сроки пребывания в тюрьме для осуждённых по террористическим статьям и за педофилию. Последним запретили назначать лишение свободы условно. Существенно ужесточилась уголовная ответственность за сексуализированные преступления над детьми: чем младше жертва, тем суровей наказание. Для педофилов фактически вернули неоднократность как отягчающее обстоятельство: если человек уже был судим за аналогичное деяние, то избираемая ему мера будет существенно жёстче.

Вторая часть изменений УК тех лет касалась протестного законодательства и тренда на сепарацию от «западных» норм и ценностей. Это стало прямым следствием политических протестов 2011-2012 годов.

Начиная с 2011 года российское право систематически сталкивается с ситуативно-популистским законотворчеством. Это означает принятие новой регулятивной нормы в ответ на единичное событие (например, пожар в ночном клубе). В этом случае между событием, получившим общественную огласку, и введением новой нормы, призванной предотвратить подобные события, проходит необычайно малый отрезок времени. Это приводит не только к непроработанности новых норм, но и к непониманию, как с этим законом работать на практике (и со стороны правоохранителей, и со стороны потенциального правонарушителя). Годны ли такие поправки для штучных событий, случившихся однажды, или они станут всеобщим правоприменительным мейнстримом?

Типичным примером такого нормотворчества может служить кейс из 2012 года. Тогда три акционистки из группы Pussy Riot выступили с панк-молебном в московском храме Христа Спасителя, выразив своё несогласие с действиями власти. Результатом политического высказывания стали реальные сроки за хулиганство. А уже в следующем году в УК появилась статья об оскорблении чувств верующих. Этот пример демонстрирует сразу несколько тревожных тенденций, которые сейчас прочно вошли в законодательную практику.

Введя норму об оскорблении чувств верующих, законодатель криминализировал деяние, не имевшее хоть сколько-нибудь значимого распространения. За десять лет существования в УК этой нормы по ней были осуждены немногим больше пары сотен человек. В логике правотворчества закон должен охранять актуальные и относительно устоявшиеся отношения, а не карать за единичные случаи, ставшие объектом публичного внимания.

Тексты норм должны не гоняться за каждым индивидуальным случаем, а следовать за назревшей необходимостью, подтверждённой если не криминологически, то хотя бы накоплением череды одинаковых событий. Иначе закон, используемый как инструмент показательной порки, теряет стабильность и логическую структуру. Вряд ли бы кто-то криминализировал мошенничество с банковскими картами сразу после того, как был обманут первый потерпевший. Для введения новой нормы необходима уверенность, что порицаемое поведение становится систематическим, а счёт обманутых идёт на сотни и тысячи.

Стремление как можно быстрее отреагировать на событие влечёт за собой ещё и проблему скоропалительности принятия решений. Новую норму о защите верующих в УК внесли за девять месяцев. По нынешним меркам это внушительный срок. Запретительные нормы по следам политических протестов в начале 2010-х инкорпорировали в закон в сроки от нескольких недель до нескольких месяцев. А поправки, призванные не допустить протесты в пандемию коронавируса, были приняты за считанные дни.

Формулировка статьи об оскорблении чувств верующих была сконструирована при помощи набора оценочных понятий. «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих» — так звучала диспозиция статьи. Что есть неуважение? Что такое оскорбление? А чувства? Кого считать верующим? Считается ли оскорблением уничижительное действие по отношению к верующим, не принадлежащим к какой-либо конфессии?

Строгие формулировки критически важны для закона, ведь именно на них будут опираться правоохранители, доказывая, что человек совершил преступление. Оценочные понятия могут работать в обе стороны — как сделать доказывание невозможным, так и превратить правоприменение в притягивание любых действий под состав, в котором термины не имеют точных определений. В дальнейшем в УК появится очень много подобных конструкций, и через несколько лет их счёт пойдёт на десятки.

Из пояснительной записки к законопроекту, вводящему статью об оскорблении чувств верующих (пунктуация по оригиналу):

Вместе с тем, такого рода посягательства являются общественно опасными, поскольку нарушают традиционные и религиозные нормы, выработанные обществом на протяжении многих веков, его нравственные устои, противоречат морали, влекут тяжкие последствия и носят яркую антисоциальную направленность.

Большинство зарубежных стран уже использует аналогичный правовой инструментарий в целях обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания и защиты религиозных верований.

В процессе принятия статьи об оскорблении чувств верующих проявилась хорошо забытая практика, которая скоро станет повсеместной: законодатели оправдывают вводимые ограничения традициями и ценностями. Больше всего это характерно для конституционной реформы 2020 года. Довольно скоро привычной для парламентариев станет и отсылка к законам других стран, особенно любопытно смотрящаяся на фоне начинающегося отказа России от влияния всего западного и чуждого. В следующие годы эта триада — провокация общественным резонансом и быстрый ответ на него, оценочные понятия и опора на самобытные ценности, помноженная на высокую скорость изменения УК, — составит основу политики карательного нормотворчества в России.

Именно по такой схеме — «реакция на резонанс в кратчайшие сроки» — вносились все протестные поправки в УК, датированные 2011-2015 годами. Их основной целью было недопущение повторения уличного сценария на Болотной площади, о чём прямо говорили законотворцы. В частности, были изменены нормы о массовых беспорядках и призывах к ним, о создании некоммерческих организаций, посягающих на права граждан, об участии в деятельности экстремистских образований. Были введены различные нормы, наказывающие за распространение запрещённой информации в интернете, за нарушение законодательства об иноагентах и нежелательных организациях, расширена статья о госизмене.

Ещё одной особенностью этого периода станет появление в УК ранее не известных нашему праву преюдициальных статей. Это составы, уголовная ответственность по которым наступает лишь при совершённом ранее аналогичном административном правонарушении. На первый раз государство как бы прощает виновного, позволяя ему отделаться санкцией помягче, но в случае повторения порицаемого поведения его ждёт уголовный приговор.

Первой подобной статьёй в УК стала норма о продаже алкоголя несовершеннолетним в 2011 году. Известность эта практика обрела благодаря так называемой «дадинской» статье (212.1 УК), появившейся в законе по следам протестов на Манежной площади в Москве в 2014 году. Своё название норма получила в честь первого осуждённого — Ильдара Дадина. Она предназначалась для тех, кого до этого дважды привлекали к административной ответственности за нарушение «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В 2023 году таких статей будет уже около пары десятков. На первый раз государство «прощает», например, нарушителей правил дорожного движения, иноагентского законодательства, тех, кто передаёт заключённым в СИЗО телефон, неплательщиков алиментов и тех, кто занимается бытовым рукоприкладством или торгует янтарём.

Я помню то время [период активной реформы УК 2011-2015 годов]. Тогда ещё было в привычке покупать бумажные кодексы. И за пару лет у меня в офисе этих книжечек накопилось несчитанное количество. Всё меняли, ужесточали, постоянно путаешься, пытаешься разобраться. Тогда казалось, что это просто невиданные ограничения: «Ну куда уже [хуже]?». И непонятно [было], как с этим работать. Это сейчас ты смотришь туда и понимаешь, что времена были детсадовские.

Из интервью с юристом, представлявшим интересы активистов в 2011-2013 годах.

Правозащитники отмечают, что скорость, с которой обновлялось антимитинговое законодательство, и внимание, которое политики уделяли противодействию «западному» влиянию, было бы лучше применить для решения важных социальных и экономических проблем. Борясь с «разрушительным влиянием иностранцев и оппозиционеров», законодатели оставляли без регулирования защиту прав человека, его право на жизнь и личную неприкосновенность. Именно эта часть УК подверглась наименьшему пересмотру. Так, принятию закона против домашнего насилия не способствовали даже громкие случаи, освещаемые СМИ. А наличие у законопроекта публичных амбассадоров и весомых противников, кажется, лишь смещало фокус с законодательства на публичные споры.

В 2022 году Уголовный кодекс снова начал быстро расти. Расширение текста закона в последние годы не имеет явной специфики. Изменения в УК продолжают тенденции, заданные в предыдущие годы. Статья о дискредитации армии по своему механизму очень близка к норме об оскорблении чувств верующих. Закон просто расширяет круг лиц и институтов, в отношении которых нужно тщательно подбирать слова. Статья о недостоверной информации про действия армии похожа на составы об оправдании терроризма или о коронавирусных фейках. Меняется не столько характер вводимых ограничений, сколько контекст их применения. Ранее апробированный инструмент используется на новом поле.

Проблема пыток — самая достоверная лакмусовая бумажка, по которой можно судить о состоянии права на жизнь в стране. Пытки — это не проблема двух частных лиц, которые не смогли договориться и прибегли к рукоприкладству. Это явление, где задействовано всесильное государство, в арсенале которого есть все средства подавления, и заведомо слабый человек, находящийся в положении безоружной жертвы.

Что такое пытки

Большинство российских правозащитников в своей работе по противодействию пыткам пользуется определением, закреплённым в статье 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Оно состоит из шести основных компонентов:

пытка совершается представителями (иначе — агентами) государства в рамках их работы: силовиками, врачами, учителями, людьми, которым делегировали функцию насилия. Если сотрудник государственного интерната издевается над подопечным, это равносильно тому, как если бы он попросил сделать это кого-то третьего (даже если это происходит в нерабочее время);

пытка — это любое действие, которым «причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное»;

пытка необязательно подразумевает активное участие, она может совершаться в форме попустительства или молчаливого согласия. Если полицейский просто смотрит, стоя в стороне, как его коллега избивает обвиняемого, это не освобождает его от ответственности;

пытка не может быть неумышленной. Это всегда целенаправленное действие, оно не может быть случайным, даже если речь идёт о попустительстве. Если должностное лицо, слыша крики обвиняемого из-за стены, ничего не предпринимает, — это в юридическом смысле тоже умысел. Сотрудник должен понимать последствия и осознавать происходящее, но сознательно этого не делает или халатно относится к своей обязанности противодействовать издевательствам;

у пытки есть цель: например, получить признание, наказать, запугать, принудить, выразить неприязнь, основанную на дискриминации, или просто поиздеваться ради удовольствия;

пытка всегда несоразмерна и не является явно необходимой. Существует грань между непреднамеренным травмированием вооружённого преступника и причинением боли человеку, не оказывающему сопротивления.

Государство может и обязано охранять право на жизнь самыми разными способами. Не все они сводятся к прямой борьбе с преступностью. На жизнь и её качество влияют меры, которые не позволяют человеку оказаться в зоне риска: нормальная социальная инфраструктура, качественное образование, защита детства, достойная медицина, оборудование улиц камерами наблюдения и приборами освещения, которые могут отпугивать воров и предотвращать аварии на дорогах, побуждая людей быть более предусмотрительными и ответственными. Государство обязано создавать условия, гарантирующие людям безопасность, и иметь широкий арсенал норм, делающих такую защиту возможной.

Государство активно включается в работу уже тогда, когда посягательство на жизнь и неприкосновенность свершилось. В этом случае его вмешательство необходимо для спасения человека или восстановления справедливости. В случае смерти после пьяной поножовщины между двумя товарищами государство несёт ответственность лишь опосредованно: не сработали меры превенции, которые должны были не допустить трагедии.

На следующем этапе государство принимает на себя обязательство расследовать произошедшее. Правоохранители берут за руководство к действию статью об убийстве или причинении вреда здоровью и начинают собирать доказательства и устанавливать наличие состава преступления. Виновный несёт заслуженное наказание, а жертва или её близкие (и вместе с ними всё общество) получают сатисфакцию. В этом случае право на жизнь защищено постфактум, путём подключения эффективных и своевременных мер реагирования.

Другое дело, когда виновной в прямом посягательстве на жизнь является как раз та сторона, на которой лежит обязанность эту жизнь защищать. Пытку совершает государство в лице своего представителя. Здесь, по логике вещей, в силу колоссального дисбаланса власти между палачом и жертвой требуется особый уровень защиты, который начинается с понимания того, на какую норму нужно ориентироваться в наказании виновных.

Проблема борцов с пытками в России долгие годы во многом упиралась в отсутствие такого ориентира. Закон не знал понятия пытки, совершённой агентами государства, а большинство деяний, связанных с их произволом, и по сути являвшихся пыткой, квалифицировались как превышение должностных полномочий. По этой же статье в России судят казнокрадов, мошенников, пользовавшихся должностью для наживы, и даже чиновников, по чьей вине был некачественно уложен асфальт. Все они в глазах государства вплоть до 2022 года стояли в одном ряду с теми, кто физически и морально пытал людей, соприкоснувшихся с уголовной юстицией.

Давление и сопротивление

В первой редакции УК термин «пытка» встречался дважды — в статьях об истязании (статья 117) и о принуждении к даче показаний (статья 302). Изначально применение пытки было не самостоятельным составом, как, например, побои или кража, а лишь одним из квалифицирующих признаков, отягощающих основное деяние. Пытка была приложением, а не отдельным порицаемым на законодательном уровне явлением. Это равносильно тому, как если бы за убийство с сопутствующим изнасилованием преступника судили бы не как за два отдельных преступления, а лишь давали за убийство несколько больший срок в качестве «дополнения», которое само по себе не стоит внимания.

Долгое время законодатель не предлагал правоохранителю никакого определения пытки. В феврале 2002 года Госдума окончательно отклонила внесённый ещё в июле 1998 года законопроект, предполагавший введение отдельной статьи «Пытки» в УК. Лишь после реформы 2003 года эта проблема была худо-бедно решена: в статье 117 прописали примечание, в котором под пыткой понимали «причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях».

В этой формулировке не хватает множества элементов пытки, важных для международного права: указания на преступника, действующего от лица государства, попустительства, делегирования насилия третьему лицу. Снова речь шла не об отдельном составе, а лишь об определении отягощения.

Наличие в УК чёткого определения играет без преувеличения решающую роль, ведь в уголовном праве и процессе должно быть доказано каждое слово из уголовного состава. Если под убийством понимается «умышленное причинение смерти другому человеку», то правоохранительные органы должны доказать (1) умысел, распознать (2) совершение действия или бездействия, направленных на убийство, (3) установить факт смерти (4) другого человека (а не, например, животного или самого себя). Если хоть одного из этих элементов не хватает, значит, уголовного состава убийства в данном случае нет. В случае пыток тоже каждое слово определения имеет значение для того, кого, как и за что будут судить. Нет состава — не с чем работать на практике.

Международные органы, включая Комитет ПАСЕ, неоднократно указывали России на необходимость ввести в национальное законодательство полноценное понятие пытки. Комитет против пыток ООН (КПП ООН) последовательно повторял эту рекомендацию после рассмотрения докладов России за 1996, 2002, 2006, 2012, 2018 годы. Рассмотрев второй доклад России в 1996 году, КПП ООН выразил обеспокоенность «отсутствием во внутригосударственном законодательстве положения, определяющего пытку в качестве отдельного преступления» и рекомендовал стране пользоваться при совершенствовании законодательства пониманием пытки в международном праве.

Россия парировала эти наставления тем, что закреплённый в Конституции приоритет международного права позволяет органам власти и судам использовать международно-признанное понимание пытки «при разрешении соответствующих споров» и без наличия отдельного состава. По мнению государства, имеющиеся в УК нормы в совокупности дают конвенциональное определение пыток. Россия также ссылалась на существующее с 2003 года примечание к статье об истязании и выставляла своим преимуществом то, что за пытки могут наказывать не только должностных лиц. В российском докладе указывалось, что это обеспечивает «более полную защиту прав человека», ведь оно касается и бытовых преступлений, и пыток в отделении полиции.

В свою очередь, КПП ООН настаивал, что такое регулирование всё равно не отвечает требованиям международного права: не учитывается ни специфика пыток, совершаемых представителями государства, ни различные способы их применения, и эта проблема должна быть безотлагательно разрешена. Россия подтверждала свою правоту статистикой применения статей об истязаниях, о принуждении к даче показаний и о превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

В ответ КПП ООН заявлял, что «акты пыток или жестокого обращения, совершаемые должностными лицами государства, обычно преследуются лишь как превышение полномочий, что не отражает тяжести преступления пытки и не даёт Комитету возможности следить за осуществлением государством-участником уголовного преследования по делам о пытках».

На протяжении почти 20 лет Россия и КПП ООН продолжали этот диалог. Государство повторяло, что с национальным законодательством проблем нет, и всячески оттягивало решение вопроса, а Комитет настойчиво подчёркивал необходимость изменений.

В процедуре рассмотрения периодических докладов стран-участниц могут участвовать правозащитники, представляющие КПП ООН альтернативные доклады и консультации. Российские организации активно вовлекаются в этот диалог, обращая внимание Комитета на существующие проблемы с реализацией в стране положений Конвенции против пыток. Российские НКО систематически поднимали вопрос отсутствия надлежащей криминализации пыток и критиковали позицию, которую заняла по этому вопросу Россия в своих докладах.

Так, российские правозащитники говорили о некорректности применения к пыткам статьи об истязаниях. Она неприложима к случаям применения пыток в контексте международно-правового определения этого понятия, потому что наказать по ней можно любого пытателя, даже если он не наделён властными полномочиями. Тот факт, что государство попыталось уравнять правоохранителя с любым, кто применяет пытки в бытовом смысле (издевается, избивает и т. д.), говорит о его нежелании осознавать специфику проблемы именно силового насилия. Приговоры по статье 302 УК РФ всегда были единичны, потому что её крайне трудно применять на практике. Всё это делает статью неподходящей для наказания за пытки.

Представители российского правозащитного сообщества сетовали, что преимущественная квалификация пыток по статье о превышении полномочий делает невозможным учёт пыток. Статистика по статье 286 УК не показательна и не позволяет осуществлять адекватный мониторинг реальной ситуации с пытками в стране. Ведь по ней судят вообще всех чиновников, а не только применяющих насилие. Несколько десятилетий шли разговоры о том, что пытка должна быть криминализирована, и это стало бы первым толчком к официальному признанию проблемы и привлечению виновных к реальной ответственности.

Борьба за «пытки» снизу, или влияние резонанса

Позиция России, свидетельствовавшая об отсутствии решимости криминализировать пытки, не давала надежд на скорые положительные изменения. Но правозащитные и общественные инициативы, пусть не всегда громогласно и результативно, на протяжении всего времени существования УК вели непрекращающуюся борьбу за появление самостоятельного состава пыток, чтобы виновные могли быть наказаны соразмерно совершённому. Подключалось к освещению проблемы и адвокатское сообщество.

Отсутствие самостоятельной статьи, криминализирующей пытки как должностное преступление, не позволяет организовать корректный и прозрачный статистический учет и тем самым препятствует как реалистичной государственной оценке проблемы пыток, так и разработке государственных мер по превенции пыток и жестокого обращения.

Из доклада российских правозащитников, посвящённого проблеме криминализации пыток.

Долгое время правозащитники оставались неуслышанными. Та же участь, что и закон о домашнем насилии, — о котором много говорили, но который так и не был принят, — могла постигнуть и инициативы по криминализации пыток. Но в этом случае резонанс всё же сделал своё дело. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки в 2018 году, когда «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток в исправительной колонии №1 Ярославской области. Этот материал дал начало «ярославскому» делу — делу Евгения Макарова.

Вопиющий случай с очевидными и неоспоримыми доказательствами вызвал волну общественного возмущения, став показательной иллюстрацией систематичности и серьёзности проблемы пыток. Прежде об этой проблеме российские правозащитники буквально кричали годами, теперь же она стала предметом общественной озабоченности.

Фабула «ярославского дела»

На записи со служебного видеорегистратора видно, как 13 сотрудников отдела безопасности и дежурные избивают «распятого» на столе в классе воспитательной работы заключённого Евгения Макарова. Ещё пятеро правоохранителей, свидетели происходящего, стоят и смотрят, как Макарова бьют по ногам, пяткам, ягодицам, поливают лицо водой. Заключённый несколько раз теряет сознание, тюремщики приводят его в себя и продолжают пытки. События датированы июнем 2017-го, но записи правозащитники совместно с «Новой Газетой» придали огласке только год спустя.

На следствии выяснится, что фсиновцы записали и сохранили видео по прямому указанию начальства как подтверждение, что «воспитательная работа» с заключённым проведена качественно. Когда начальник колонии вместе с замом по безопасности отсмотрели видео пыток, запись отправилась дальше, в главк, к замначальнику УФСИН по области.

За год до публикации в «Новой Газете», в 2017 году, следователь регионального СК Радион Свирский отказался возбуждать уголовное дело по пыткам Евгения Макарова, хотя у него на руках было заявление пострадавшего с детальным описанием произошедшего. События, описанные Макаровым, позже полностью подтвердились видеозаписью. Когда видео опубликовали СМИ, Свирский уволился и ушёл в армию. ФСБ, прокуратура и следствие начали проверку ярославского управления ФСИН.

Публичное возмущение «ярославским делом» совпало с рассмотрением в КПП ООН очередного периодического доклада России. Благодаря этому проблема пыток получила пропуск и в государственные медиа. Последовало несколько обсуждений на самом высоком уровне. О необходимости криминализации пыток заговорили открыто. К дискуссии подключились правозащитники, адвокаты и даже Уполномоченный по правам человека. В декабре 2018 года российский «Комитет против пыток» подготовил для него анализ рекомендаций КПП ООН для России и предложения по криминализации пыток.

Обсуждение различных инициатив наконец приобрело конкретный характер. Власть и правозащитники спорили не о том, нужна ли криминализация пыток, а о концепции и юридической технике будущего законопроекта. Проходили консультации, круглые столы, заседания рабочих групп с привлечением представителей силовых ведомств, юристов, правозащитников. В течение последующих лет к нерешённой проблеме периодически возвращались, в частности, Уполномоченный по правам человека и Совет по правам человека при Президенте. Но изначальный импульс оказался недостаточным. Инерция угасла, и со временем законодатели забыли про эти инициативы. До следующего пыточного случая.

Как пытка всё же появилась в УК

В октябре 2021 года в интернете появились видеозаписи издевательств над осуждёнными в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области. Это положило начало череде уголовных дел и громких отставок в системе ФСИН. На видео демонстрировались сексуализированные пытки над арестантами, в том числе с использованием подручных предметов.

На одном [из опубликованных видео] привязанного к койке заключенного насилуют шваброй: один мужчина засовывает ручку, обмотанную красной пластиковой лентой, ему в задний проход, другой держит за ноги, а третий закрывает рот […].

На втором [видео] голый заключенный лежит на животе с перемотанными скотчем за спиной руками, автор видео встает ему ногой на лопатки, требует назвать имя и спрашивает: «Ты по жизни кто?»; заключенный отвечает: «Никто, бродяга», а еще один голос за кадром говорит: «Петух».

На третьей видеозаписи […] голый заключенный лежит на койке, его ноги задраны к голове и привязаны к спинке, их удерживает мужчина, другой в это время [совершает акт сексуализированного насилия].

Как следствие резонанса, на заседании СПЧ в конце 2021 года Президент заявил о необходимости принятия системных мер по борьбе с пытками и сообщил, что законодательный орган уже ведёт работу по их криминализации. Глава государства рекомендовал парламенту «рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки».

Буквально через несколько дней сенаторы и депутаты внесли законопроект о криминализации пыток, который, впрочем, вызвал серьёзное негодование правозащитников, годами борющихся с этой проблемой. В противовес Институт прав человека, российский «Комитет против пыток» и сенатор Людмила Нарусова предложили альтернативные инициативы. Но предложенные варианты слишком отличались друг от друга, что помешало оперативно сформировать единый альтернативный проект. А учитывая стремительность, с которой законопроект парламентариев был внесён в Госдуму, и скорость прохождения законодательных процедур, сомнений в скором принятии проекта от государства не оставалось.

Правозащитники настаивали на том, чтобы пытки не имели сроков давности. Но «государственный» законопроект не только не вводил самостоятельной статьи о пытках, но и не предусматривал отсутствие для них сроков давности привлечения к ответственности. С учётом того, как сложно и долго доказываются пытки, виновные нередко избегают осуждения и наказания именно из-за истечения сроков. Поэтому для правозащитников было важно сделать это преступление бессрочным.

Официальный законопроект лишь расширял статью о превышении должностных полномочий. Пытка продолжила оставаться «приложением» и действием «сверх» меры допустимого. В целом попытка экстренно и скоропалительно заглушить волну общественного возмущения новым законом привела к тому, что меры оказались половинчатыми. Они не учитывали ни практику правозащитников, ни особенности расследования пыток, ни рекомендации международных организаций.

Подходы к тому, как криминализировать пытку, были [у государства и правозащитников] разные. Ну, элементарно: вводить самостоятельную статью [в УК] или дополнять 286-ю? Исключать из УК 302-ю [статью] как ненужную, или оставлять её? А если оставлять, то дорабатывать ли? Взять определение пытки из Конвенции [против пыток] и просто перенести его целиком в [Уголовный] кодекс, не заморачиваясь, или сначала разобрать это определение на составные элементы, перевести их на язык национального права, и уже в адаптированном виде вплести в ткань закона? Что делать с тем, что субъектный состав пытки в международно-правовом контексте – «лицо, выступающее в официальном качестве» – шире используемого в УК понятия «должностное лицо»? Ну и так далее.

Предлагаемые [разными сторонами] варианты очень по-разному решали эти вопросы. И я не хочу сказать, что консенсус был априори невозможен. Но мне лично было совершенно очевидно, что для такого консенсуса необходима большая, длительная, кропотливая работа с привлечением специалистов, совместным обсуждением предложенных вариантов, выработкой оптимального. И ещё более очевидным было, что в ситуации, когда законопроект Крашенинникова уже внесён в Думу, а до первого чтения остаются считанные дни, проделать эту работу и подготовить альтернативный проект нереально.

Из интервью с юристом «Комитета против пыток», участвовавшим в разработке альтернативного законопроекта о криминализации пыток.

В качестве альтернативы российские правозащитники — «Комитет против пыток» и Фонд «Общественный вердикт» — предложили объединённый проект, который с опорой на собственную аналитическую практику и рекомендации международных организаций включал предложения по оптимальному регулированию санкций за пытки. Это был содержательный противовес попытке чиновников формально отделаться от шумихи. Правозащитники предложили определение пыток, вынесенное в отдельную статью и включающее в себя все параметры, доказывание которых привело бы к привлечению виновных к ответственности, не имеющей сроков давности.

Пытки — грубейшее нарушение фундаментальных прав человека. Общественно значимая проблема — как нам бороться с пытками — была изъята из полноценного обсуждения. Проект закона вынесен на чтение без какой-либо дискуссии, а на самом заседании Госдумы ни на один вопрос авторы законопроекта не смогли дать ответа: дежурное выступление свелось к его пересказу и полному отсутствию аргументов. И сам законопроект, и его рассмотрение в парламенте выглядят плохо прикрытой попыткой законодателей как можно быстрее снизить градус напряжения в обществе вместо того, чтобы начать системно бороться с проблемой.

Из объединённого пресс-релиза правозащитников.

В итоге к лету 2022 года, несмотря на дискуссии и резонанс, в УК были внесены изменения, инициированные законодателем, — без адекватного учёта мнения тех, кто борется с пытками «в поле». В статье о превышении полномочий и фальсификации доказательств появились новые части о пытках. На деле, как утверждают юристы, новые нормы не являются достаточными. По сути, пытки так и не стали в России самостоятельным уголовным составом, оставшись дополнением к основному правонарушению. Всё как 25 лет назад, лишь с переменой слагаемых местами. Получается парадокс: при нарочито декларируемом приоритете прав личности и, в частности, права на жизнь, у законодателя нет намерения бороться с самым крайним проявлением посягательства на человека и его неприкосновенность, которое совершается руками людей, облечённых властью.

Четверть века развития: итоги. За что чаще всего ругают российский УК

Для либеральной, правозащитной и даже научной части общества критика УК (как и в целом российских законов) давно стала правилом хорошего тона. Одни приписывают нынешнему кодексу, девальвированному массовыми изменениями, метафору «кройки и шитья», другие сетуют, что законодатель готовит поправки без вдумчивого анализа. Число инициатив по поправкам в УК, исходящих от правозащитников, очень велико. Даже сами законотворцы порой называют нынешний текст «лоскутным одеялом».

На фоне этого всё чаще звучат предложения провести глобальную реформу: либо отменить все внесённые в УК за последние годы изменения, либо разработать совсем новый кодекс (это предложение звучало ещё до глобальной инфляции текста УК в 2011-2015 годах). Экспертное сообщество разрабатывает предложения, проекты, инициирует обсуждения, но реальных перспектив принятия нового законодательства, очевидно, нет. Вместе с тем мы точно знаем, какие системные проблемы нужно обсуждать уже сейчас. И дело даже не в том, какими темпами разрастается текст закона, а в том, какие последствия это за собой влечёт.

Многие нормы появляются в УК под влиянием общественного резонанса, без обсуждения, обоснования и хотя бы минимального анализа криминологической потребности. Чем скоропалительнее решение, тем меньше у него шансов быть эффективным.

В идеале любая норма должна укладываться в некий цикл: сначала в реальной жизни происходит событие, потом его признают опасным и неприемлемым, следом разрабатывают механизм противодействия и санкции; завершается всё осмыслением, которое помогает понять, была ли запретная мера эффективна. Этот процесс не заканчивается никогда. Общество развивается, эволюционируют отношения, следом меняется и наша метрика оценки. Это логичный поступательный процесс. Не всякий запрет ценен. Нужно ли запрещать криптовалюты на следующий день после того, как с их помощью обманули двух покупателей интернет-магазина?

Резкие и необдуманные запреты чаще всего мотивируются не беспокойством законодателя о рядовых гражданах, а желанием продемонстрировать вклад в решение проблемы.

Когда доминирующими факторами в формировании правопорядка и уголовной политики являются не человек с его притязаниями на безопасность и свободу, а элитарные интересы безопасности власти, уголовное право становится для общества не защитой, а угрозой.

Происходящие в обществе события — не причина усиления репрессивных механизмов, а лишь повод для этого, хорошо показывающий природу отношений государства и человека.

За последние 30 лет в России происходило множество громких событий, но к моментальному ужесточению законодательства приводили лишь те, что лежат в политической плоскости (на языке государства они называются преступлениями против общественного порядка и государственной власти). Затем это оборачивается произвольным правоприменением. Но предположим, что каждый раз, когда общество содрогается от новостей о похищениях, изнасилованиях, разбоях и убийствах, в УК молниеносно вносят ужесточающие корректировки. Были ли бы они достаточно обдуманными и эффективными?

Скоропалительность законодательных поправок рушит логику уголовного закона. Новые запреты, чья криминологическая ценность должным образом не взвешивается, вводятся по любому поводу и рушат структуру УК. Статьи о фейках (207.1-207.3 УК РФ) стоят между нормами о терроризме и бандитизме.

Действительно ли распространение недостоверной информации сопоставимо с прямой угрозой жизни людей? Может ли статья о пытках соседствовать с нормами о нарушении условий гособоронзаказа? Как правоприменителю понять реальную общественную опасность запрещённого деяния, когда кажется, что в самом тексте закона смыслы перевёрнуты?

Разрушение логики приводит к установлению несоразмерных наказаний. За похищение человека можно получить срок меньше, чем за кражу миллиона рублей, а за хранение гранаты — больше, чем за изнасилование. За доведение ребёнка до самоубийства законодатель наказывает так же, как за организацию массовых беспорядков или особо крупную взятку.

Если оценивать «вес» преступления по размеру санкции, которой оно карается, то посягнуть на человека в глазах законодателя — не слишком страшное событие. Намного более лёгкое, чем посягательство на государство. На условной шкале опасности эти преступления разведены по разным полюсам.

Если прибавить к этому массу оценочных понятий, которые вводят правоприменителя в заблуждение и, как следствие, дают ему неограниченную возможность произвола, то в итоге получается, что закон служит не метрикой, по которой мы измеряем действительность по шкале допустимости, а инструментом произвола. И этот инструмент непредсказуем, он может меняться в зависимости от изменчивых обстоятельств.

Многозначные и неопределённые термины всё больше наполняют УК. Чем дальше мы от его первоначальной редакции, тем менее прозрачными и предсказуемыми становятся нормы, а следом за ними — и правоприменение.

Подмена ценностей привела УК к тому, что он включил в себя множество деяний, существенная часть которых кажется излишне криминализированной. Получить судимость можно за малозначительные деяния или проступки, которые не несут большой опасности.

Уголовный закон перестал служить цели защиты личности и отстаивает интересы государства. Нередко людей подводят под уголовную ответственность за неопасные преступления, сильно влияя на их личные жизненные траектории. И всё это оправдывается защитой правопорядка и общего блага.

Я бы резко снизила преступность, исключив из кодекса половину статей. Полагаю, что Уголовный кодекс перенасыщен псевдопреступлениями — деяниями, которые могли быть административными, дисциплинарными проступками. У нас наблюдается фетишизация уголовного закона, попытка решить любые проблемы с помощью УК. Пример: невыплата заработной платы — это социальная проблема? Экономическая? Оттого, что мы установим уголовную ответственность, деньги появятся? Еще пример: есть некоторое количество экологических преступлений, преступлений против конституционных прав (например, по избирательному законодательству), которые дублируются в Кодексе об административных правонарушениях.

Из интервью профессора Уральского государственного юридического университета Зинаиды Незнамовой газете «Московский комсомолец» в 2023 году.

Не весь УК заслуживает разгромной критики, и далеко не всегда он обострял проблемы, которые мы описали. Откатив УК на полтора десятка лет назад, мы увидим совсем другую картину: у кодекса были свои недостатки, но в нём было больше логики, системы и прозрачности.

Самое главное — он больше соответствовал потребностям общества и отношениям внутри него. А если ограничить анализ лишь общеуголовной преступностью, которая не пересекается с политической, то окажется, что всё не так пессимистично.

Многие статьи остаются неизменными, а основная масса преступлений — кражи, наркотики, причинение телесных повреждений — регулируются вполне стабильно. Ключевой вопрос здесь сводится к приоритетам: законодатель показывает, совершенствование какой части УК (и координация какой сферы жизни) его интересует в первую очередь.

Другие статьи о нормах права

«Когда дерево пилят, по веткам не плачут»: почему правозащитники продолжают работу и как сегодня защищают права россиян

«Я была мечтателем»: следовательница из Татарстана о том, почему ушла из МВД и из-за чего россияне не доверяют полиции

История прав человека: как декларация о равенстве всех людей привела к эволюции национализма и сексизма