Многие считают, что эволюция млекопитающих началась после падения астероида, убившего динозавров. Но за последние 20 лет ученые обнаружили и изучили окаменелости ранее неизвестных предков современных животных, что изменило представление об истории развития жизни на Земле. Как выглядел мир 350 миллионов лет назад, рассказывает палеонтолог Эльза Панчироли в книге «Звери до нас». Публикуем часть монографии, из которой вы узнаете: как огромные насекомые и растения-гиганты обитали на планете, состоящей из одного материка и океана; что человек унаследовал от доисторических предков млекопитающих; как выглядели полурептилии, от которых произошли современные пресмыкающиеся; зачем животные выходили на сушу и есть ли у эволюции конечная цель.

Ничто не появляется в мире полностью сформированным; это вам не греческий миф. Животные, которых мы сейчас называем млекопитающими, не исключение. Их — наша — эволюционная история тесно переплетена с историей всей другой жизни на Земле. Однако в какой-то момент наши предки отделились и начали прокладывать свой собственный путь через джунгли геологического времени. Задолго до появления динозавров. То было время, когда континенты, которые мы знаем сегодня, были соединены.

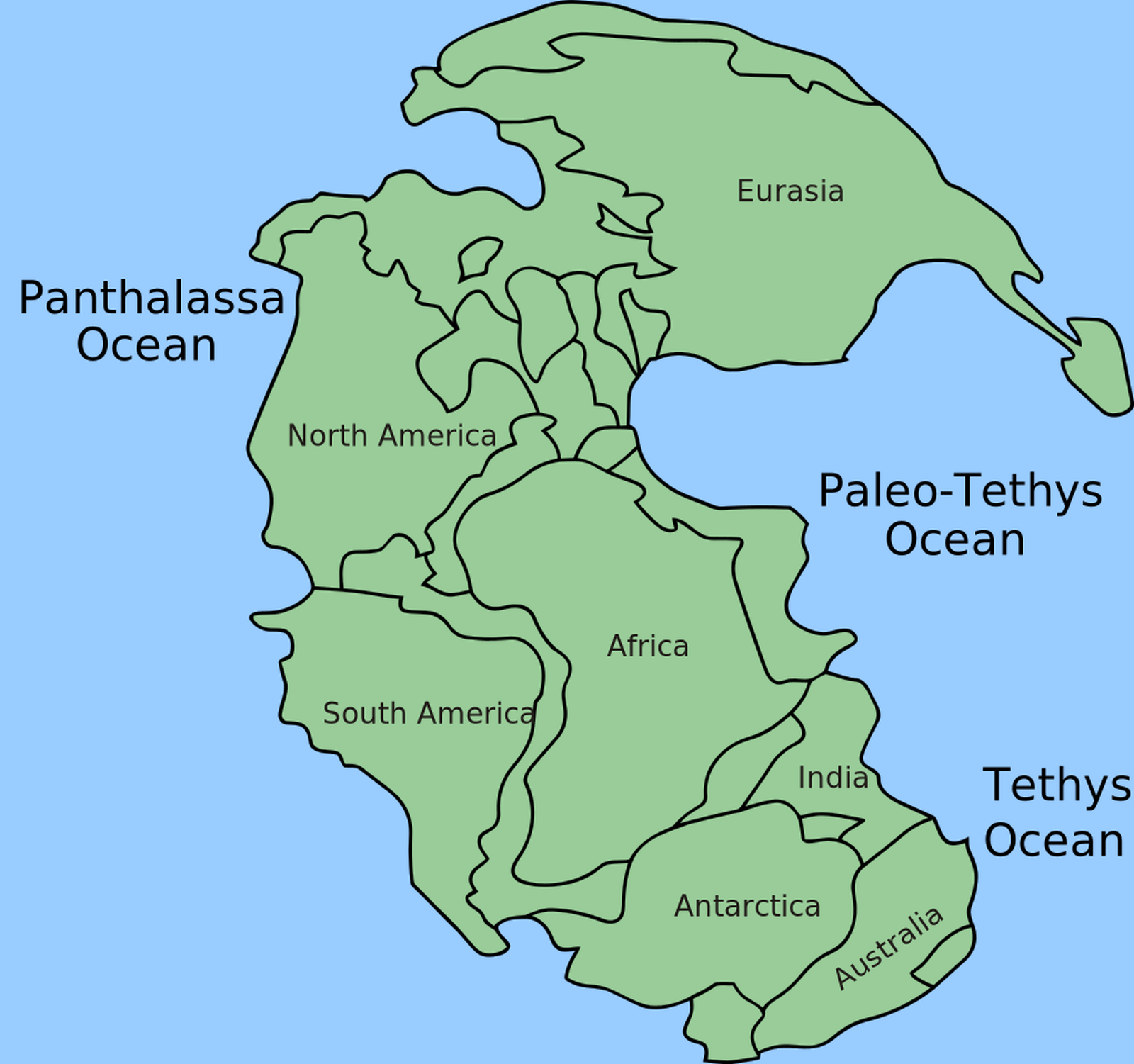

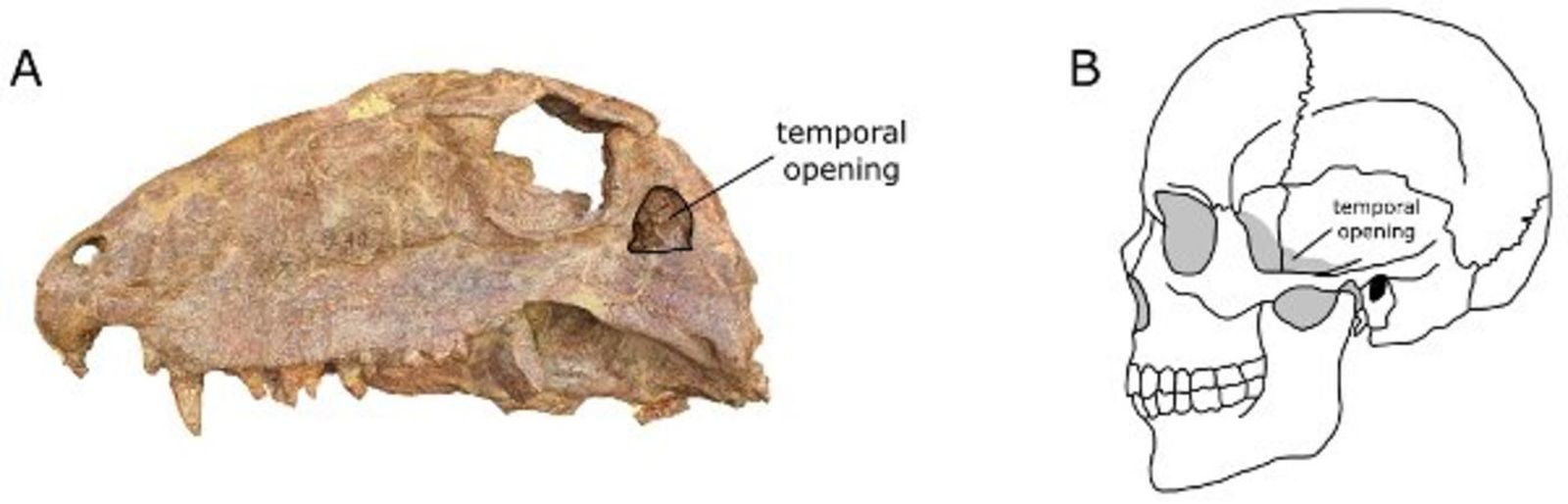

Существовал только один океан, Панталасса, и один суперконтинент, Пангея. Там, в этом мире Януса, спрятана история происхождения млекопитающих — и кроется она в наших дырявых черепах.

Около 350 миллионов лет назад Африка и Америка прижимались друг к другу в центре столкновения тектонических плит. Антарктида и Австралия приютились у них на юге, все вместе образуя континент Гондвана. Тем временем Северная Америка, Европа и большая часть Азии — за вычетом Индии, которая в то время примыкала к Африке, — соединялись на севере, составляя континент Лавразия. Части Китая и Юго-Восточной Азии, протянувшиеся от суперконтинента, подобно пальцам, раскинулись по широтам восточной островной цепью. Они окружали другой значительный водоем: мелководный океан Палеотетис, колыбель кораллового тепла.

Экватор Земли оседлали Центральные Пангейские горы, которые, подобно поясу, отделяли бедра-Гондвану от груди-Лавразии. Эти горы образовались в результате столкновения двух половин Пангеи, поднявшего земную кору вверх в результате явления, которому геологи дали подходящее эротическое название: орогенез. Горообразование привело к появлению цепочки вершин, которые сохранились до наших дней: теперь мы знаем их как Аппалачи в Северной Америке, часть Атласа в Марокко и части Шотландского высокогорья, включая самую высокую гору Бен-Невис.

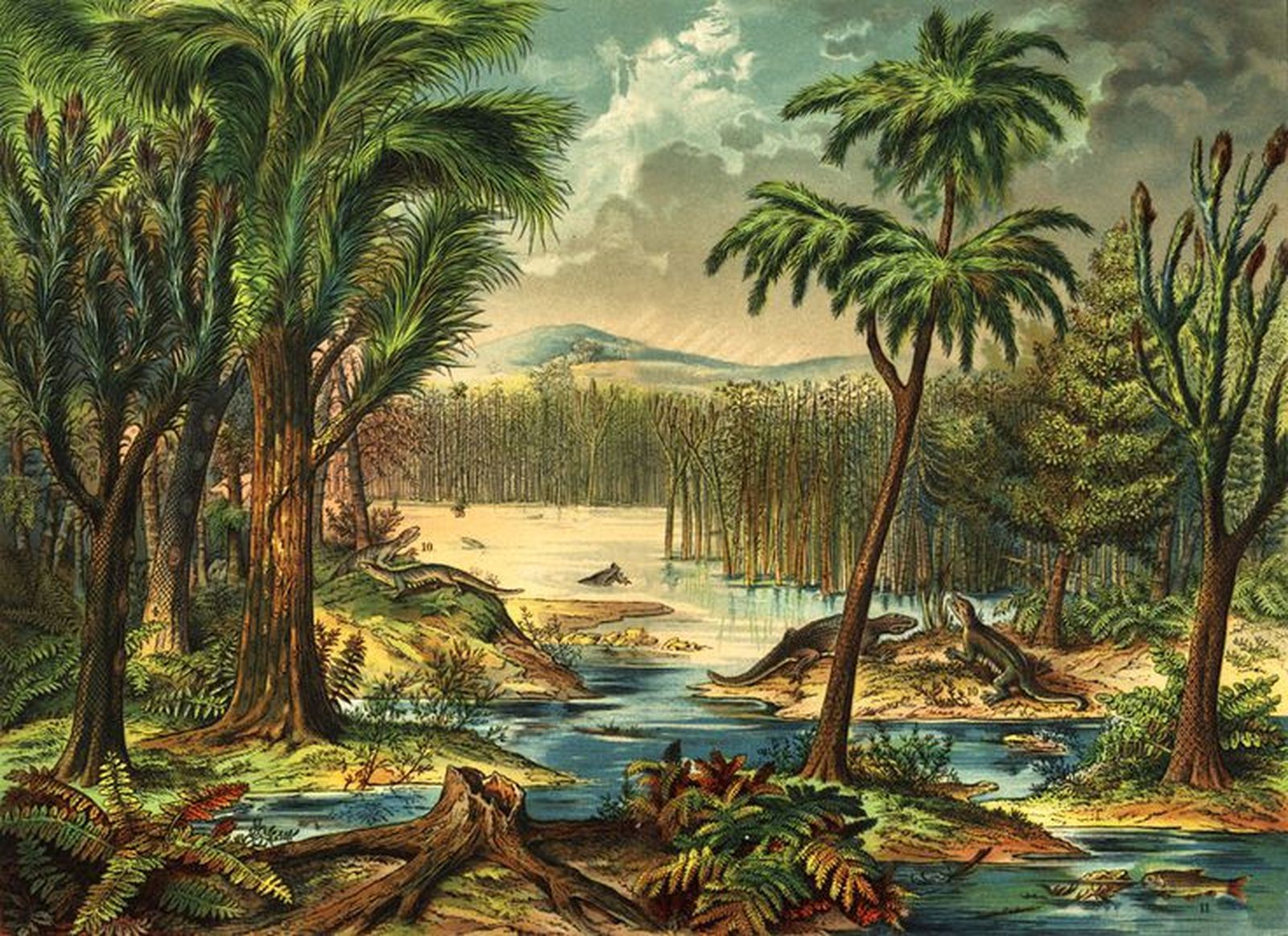

В среднем на Земле было около 20° по Цельсию — в настоящее время температура составляет всего около 14° по Цельсию, но быстро повышается. Хотя на самых южных участках были ледники, большая часть Пангеи была покрыта густыми тропическими болотными лесами. Не похожие ни на что, эти джунгли оставили бы любого под громадным впечатлением.

Это была Земля каменноугольного периода. Там мы начинали, и уже тогда за нами было не угнаться.

Вы плывете по притоку широкой реки, извивающейся в каменноугольных джунглях Шотландии около 350 миллионов лет назад. Возбуждение от горячего, влажного воздуха наполняет вас. Вы находитесь недалеко от экватора и чувствуете себя сильным, даже слегка опьяненным — пробежать марафон и покорить высокую вершину для вас не проблема! Это результат вдыхания самой высокой концентрации атмосферного кислорода за всю геологическую историю.

Сегодня воздух, которым мы дышим, содержит примерно одну пятую кислорода. Между 300 и 360 миллионами лет назад он состоял из кислорода на треть. Почерневшие шрамы на стволах деревьев намекают на частые лесные пожары, которые опаляют ландшафт. Грозы очень легко разжигают огонь в столь легковоспламеняющейся атмосфере.

Дотроньтесь до одного из обугленных стволов, и вы поймете, что «деревья» — это не деревья вовсе. Сегодня мы собираем шишки под соснами, слушаем свист эвкалипта на ветру, прогуливаемся под усыпанными листьями ветвями дуба или продираемся сквозь влажные заросли мангровых деревьев — все эти леса представляют собой недавние эволюционные группы.

Первые же леса заполоняли гигантские предки и родственники папоротников, мхов и хвощей. Теперь мы думаем о них как о миниатюрных обитателях подлеска, пышно скрывающихся во влажных уголках мира. Но тогда их вид разросся до размеров секвойи.

Вы можете увидеть окаменелые стволы этих «деревьев», например, в Фоссил Гроув, или Ископаемой роще, в Глазго, Шотландия. Город считается одним из самых зеленых в Европе благодаря сети общественных парков. Фоссил Гроув, одно из самых недооцененных сокровищ города, расположена в старом карьере в парке Виктория. Туда можно доехать на автобусе из центра.

Прогулявшись по пышному саду, изобилующему зрелыми каштанами и яркими цветочными клумбами, посетители следуют по тропинке через рододендроны и фиалки, пока не оказываются в укромном углублении. В самом его сердце покоится небольшое викторианское здание, оно словно портал. Ступив туда, вы проноситесь сквозь время — и попадаете в Шотландию каменноугольного периода.

Из песчаникового пола торчат одиннадцать стволов деревьев. Они около метра в диаметре и высоте, с выступами на верхушках, из-за чего кажется, что по ним только что прошлись секатором. Это лепидодендрон возрастом 325 миллионов лет, древний родственник современных крошечных полушников и плаунов.

В лесах Пангеи в первой половине каменноугольного периода преобладали это растение и его сородичи, называемые ликопсидами. Это одна из старейших линий сосудистых растений на планете. Их древесные предки достигали в высоту более 30 метров, и большая часть угля, послужившего топливом для промышленной революции, добывалась из их упавших ветвей.

Ни один плотник не сказал бы вам спасибо, положи вы ему этот материал на верстак: большинство стволов состоят из толстых наружных слоев и коры, почти без древесины. Ископаемые деревья в Глазго пепельно-серые, но их корни впиваются в землю мертвой хваткой, намекая на то, что когда-то они были полны жизни. Листья бесперебойно росли по всей поверхности. Они выпадали по мере роста растения, оставляя после себя вязаное одеяло из ромбовидных рубцов на стволах, и только макушку венчала прическа из игольчатых листьев.

Эта Ископаемая роща образовалась, когда грязевой поток затопил основания лепидодендронов, убив их. Они сгнили и оставили после себя пустые слепки, которые позже заполнились песчаным осадком и превратились в камень. Окаменелости были обнаружены во время благоустройства парка в 1887 году.

Признавая значимость находки, члены Геологического общества Глазго предложили оставить деревья на месте и для их защиты возвести над ними здание. С 1890 года общественность и ученые приезжают сюда, чтобы перенестись обратно в древние леса. К концу каменноугольного периода сосны, кипарисы, гинкго и саговники — растения, известные как голосеменные, — начнут вытеснять ликопсиды с их позиции доминирующего вида по мере похолодания и высыхания климата. Но в начале этого периода всем заправлял двоюродный брат плауна.

В болотистом лесу, на пути вашего движения по экваториальному притоку, внутренний подъем от избытка кислорода вскоре проходит, когда вы открываете для себя еще одно проявление мира, богатого O2. Заросший папоротником подлесок вздрагивает и раскачивается в такт движению десятков ног, и все они принадлежат одному существу. Здесь обитают чудища.

Мы, позвоночные, не первыми воспользовались преимуществами суши. Грибы, а затем и растения сделали первый шаг примерно 470 миллионов лет назад, в ордовике. Примерно 50 миллионов лет спустя за ними последовали членистоногие. Они процветали порядка 70 миллионов лет, прежде чем позвоночные животные приступили к колонизации земли.

Членистоногих иногда в просторечии называют насекомыми, но на самом деле они включают в себя всех сегментированных существ с твердым экзоскелетом и суставчатыми придатками. Наряду с насекомыми сюда входят ракообразные (такие как крабы), арахниды (пауки) и мириаподы (многоножки). Их многоногие экзоскелеты сделали их идеальными земными первопроходцами: твердые внешние оболочки защищали их от гравитации вне воды и удерживали жизненно важную влагу в организме. Мир палеозоя был раем для членистоногих, и они быстро эволюционировали во множество различных форм.

Пауки и многоножки первыми отправились в путешествие на сушу. Одна многоножка из пород Абердиншира возрастом 423 миллиона лет, Pneumodesmus, представляет самое раннее ископаемое свидетельство дыхания через похожие на поры отверстия в экзоскелете, называемые дыхальцами. Эти дыхальца вели внутрь, к крови и органам, обеспечивая газообмен: поступление кислорода и выход углекислого газа. Эта эффективная система, которая независимо развилась как у многоножек, так и у насекомых в результате конвергентной эволюции, сохраняется и по сей день.

Но наличие в теле множества дыхательных отверстий создает проблему: они не только выпускают газы, но и пропускают влагу. Это одна из причин, почему насекомые и многоножки в большинстве своем довольно маленькие. Чтобы вырасти больше, им нужно больше кислорода, а это значит, что дыхальца у них должны быть крупнее и многочисленнее. Но это привело бы к последующему высыханию и смерти.

Не случайно одно из самых крупных на сегодняшний день насекомых, южноамериканский жук-усач дровосек-титан, который в длину с ладонь взрослого человека, обитает во влажных тропических лесах. Исследования показывают, что по мере того, как насекомые становятся больше, их дыхальца и трубки, их соединяющие (называемые трахеями), должны занимать все больше места внутри тела. Это условие установило естественный предел длины тела примерно в 15 сантиметров. И поставило дровосека-титана на первое место среди физически возможных членистоногих, живущих на суше.

Но естественное ограничение будет отличаться, если атмосфера богата кислородом. В таких условиях газы, проходящие через тело насекомого, куда эффективнее способствуют росту. Нервно раздвинув листья папоротника, чтобы посмотреть, что же движется в каменноугольном подлеске, вы обнаруживаете источник ста шагов. Вам дорогу переступает гигантская многоножка размером с велосипед.

В гавани Лагган, на острове Арран в Шотландии, сохранились следы пребывания этих гигантов. Параллельный ряд углублений в скале указывает на путь передвижения артроплевры. Эта огромная многоножка — самое крупное наземное беспозвоночное всех времен. Ее многочисленные следы выглядят как отверстия по линии отрыва на листе бумаги, за исключением того, что каждое из них находится на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

По ту сторону Атлантики, в Новой Шотландии, Канада, были обнаружены похожие следы, расположенные на расстоянии полуметра друг от друга. Это, безусловно, вызовет дрожь у любого, кроме самого восторженного мириаподолога.

Отшатнувшись от неожиданности, вы поднимаете глаза и видите то, что поначалу кажется ястребом-перепелятником, несущимся к вам через просвет в кронах лепидодендронов. Фух, хотелось бы сказать, ничего страшного, но нет. Когда существо с трескотом пролетает мимо, вы видите, что это стрекоза длиной с вашу руку. Насекомые были не только первыми на суше, но и первыми в воздухе. Эти дальние родственники стрекоз были самыми крупными летающими насекомыми всех времен. А еще они были хищниками, питающимися другими насекомыми... хотя они могли бы сделать исключение для сочного человека-пришельца из будущего.

Гигантские насекомые, в 10 раз превосходящие размерами современных, были распространены в каменноугольном периоде.

Хотя окаменелости членистоногих еще предстоит найти в самых ранних породах этого периода, в более поздних отложениях они многочисленны и разнообразны, стало быть, они процветали задолго до этого. Самые ранние родственники поденок и тараканов, а также пауков, наряду с несколькими группами насекомых, которые позже вымерли, ползали по всей Земле каменноугольного периода. Утопия для энтомолога.

Пока вы сидите съежившись на водянистых опушках кишащих насекомыми болотных лесов, наконец появляется причина нашего с вами визита сюда. В заросших сорняками прудах и водных путях что-то пробивается на поверхность. Оно не больше вашего предплечья и имеет удлиненное тело. Два больших глаза расположены по обе стороны вытянутого лица. Конечности, которые едва отрывают тело от влажной земли, чтобы продраться сквозь спутанные сорняки, выступают из корпуса. Существо покачивается, приближаясь, как папа на дискотеке. Конечности заканчиваются тем, что изменит все направление жизни на Земле: первые пальцы.

В каменноугольных болотных лесах первые тетраподы вышли из воды вслед за беспозвоночными. Они были самыми первыми животными на пути к млекопитающим — и амфибиям, и рептилиям, и птицам; на самом деле эти животные — общие предки всех существ с позвоночником и четырьмя конечностями. Их история все еще туманна, но мириады окаменелостей, которые охватывают период от раннего девона до позднего каменноугольного периода, приоткрывают завесу тайны — более чем достаточно, чтобы из мельком увиденного составить общую картину их появления.

Явные предки тетраподов (что буквально означает «четвероногие») жили исключительно в воде. Они принадлежали к группе костистых рыб, известных как лопастеперые, или саркоптеригии. Целаканты, двоякодышащие рыбы и тетраподы (к которым, конечно, относимся и мы) вместе составляют саркоптеригиев — так что можно с уверенностью заявить, что, пускай внешне по нам и не скажешь, мы на самом деле просто высокоразвитые рыбы (любимая реплика палеонтологов всего мира).

Группа, включающая общего предка всех четвероногих, называется тетраподоморфы. Многие из их самых ранних представителей известны по окаменелостям из девонских пород, которые когда-то располагались на экваторе, но теперь являются частью Гренландии и Канадского Арктического архипелага. Эти породы немного старше каменноугольного периода, примерно на 360 миллионов лет.

Окаменелости были найдены палеонтологами Дженни Клак и Нилом Шубином — людьми, которых явно не пугают холод, изоляция и белые медведи. Эти северные отложения обнаруживают множество возможных предков четвероногих. Мы не знаем, кто из них был нашим прямым родоначальником — на этот вопрос мы вряд ли сможем дать однозначный ответ, — но наши предки, вероятно, походили на таких животных, как акантостега. Саламандраподобная, длиной с руку и с плоской головой. Глаза были расположены на макушке головы и смотрели в небо в постоянном раздражении. Из тела торчали четыре конечности, пальцы были широкими, образуя лопасти, а хвост развевался, как руль.

Тетраподоморфы встречаются не только в Арктике, есть парочка и в Шотландии. Эльгинерпетон, найденный недалеко от города Элгин в округе Мори (место, к которому мы еще вернемся), был похож на акантостегу и других ранних предков и двоюродных братьев четвероногих. У них общее узнаваемое строение тела, послужившее отправной точкой для всех позвоночных, которые сегодня ходят по Земле.

Удивительно, но у акантостеги было по восемь пальцев на каждой конечности, в то время как у других тетраподоморфов их было семь.

Только позже пять станет волшебным числом. Вероятно, виной тому практические соображения при переносе веса, поскольку слишком большое количество пальцев снизило бы гибкость запястья или лодыжки, затрудняя передвижение по суше. Акантостегу собственный вес не беспокоил, потому что она, вероятно, была полностью водной. Как и у современной австралийской двоякодышащей рыбы, у нее были не только жабры, но и легкие. Вероятно, таков был способ выживания в мелководной, бедной кислородом воде.

Конечности и пальцы развились не для того, чтобы лопастеперые рыбы вышли на сушу: у эволюции нет такой цели. Конечности позволяли этим животным перемещаться в воде, используя их как весла, чтобы раздвигать густую подводную листву. Проанализировав угол наклона ног к туловищу и строение их плеч и бедер, палеонтологи пришли к мнению, что первым тетраподоморфам было бы трудно поддерживать собственный вес без подъемной силы, обеспечиваемой водой. Но при наличии легких, способных дышать воздухом, и четвероногого тела понадобилось совсем немного времени, прежде чем эти твари потянули свои пальчики к земле.

В конце девона и начале каменноугольного периода в летописи окаменелостей наблюдается пробел, и у него есть название: пробел Ромера, в честь Альфреда Шервуда Ромера, палеонтолога из Соединенных Штатов, увлеченного эволюцией позвоночных. Ромер был особенно одержим «переходом от рыб к четвероногим» — невероятным эволюционным путешествием группы лопастеперых рыб, ставшей прародительницей всех четвероногих животных. Его потрясающие книги, опубликованные между 1930 и 1970 годами, предоставляют строение всех живых позвоночных и настолько скрупулезны и хорошо иллюстрированы, что остаются крайне важными работами и по сей день.

Ромер заметил, что в летописи окаменелостей тетраподоморфов был период, от которого не осталось никаких ископаемых останков, способных поведать нам об истории жизни, — пробел в наших знаниях. В дальнейшем это отсутствие окаменелостей назовут в честь Ромера. В конце девонского периода, с 375 по 360 миллионов лет назад, два массовых вымирания уничтожили жизнь на Земле. В последующие 15 миллионов лет (начало каменноугольного периода) летопись окаменелостей странно затихает.

Было высказано предположение, что необычно низкая концентрация кислорода в атмосфере могла снизить темпы окаменения, но, возможно, вокруг просто было меньше животных, которые могли сохраниться. Это пробел Ромера. После которого четвероногие уже стали сухопутными животными, способными выдерживать собственный вес вне воды, не моргнув глазом.

Долгое время мы не знали, как произошел этот переход от воды к суше, но этот пробел уже начал заполняться. Многие последние находки сделаны на границах Шотландии, где ученые, работающие в рамках проекта TW: eed (Мир четвероногих: ранняя эволюция и диверсификация), выкопали новых наземных позвоночных. Работа проводилась палеонтологом-первопроходцем Дженни Клек и ее коллегами, и среди их открытий значится Aytonerpeton microps, «ползучая тварь из Эйтона с маленьким лицом» (Эйтон — шотландский приход, в котором она была найдена).

У Aytonerpeton — или Крошки, как ее окрестила команда, — с острыми зубами и подбородком, полным ямочек, череп длиной всего пять сантиметров. Другими словами, она была маленькой по сравнению с некоторыми другими четвероногими того периода. Ее ряды острых маленьких зубов, вероятно, хватали беспозвоночных, которые в избытке ее окружали. А у членистоногих появилось, должно быть, новое заманчивое блюдо в меню — не всем тетраполам, отважившимся выйти на сушу, повезло на ней задержаться.

Конечно, легко перейти к рассуждениям, предполагающим, что у эволюции была какая-то цель, когда первые позвоночные животные вышли на сушу. Но у эволюции, опять же, нет конечной цели. Ее путь непреднамерен, маршрут лишен системности. Когда неожиданные мутации или модели поведения оказываются полезными, происходят изменения. Такая равнодушная случайность пугает некоторых людей — о чем свидетельствуют антиэволюционные аргументы, приводимые некоторыми религиозными приверженцами. Но эволюция потому так великолепна, что ее случайности всегда оказываются счастливыми.

Наши четвероногие предки не развили свои адаптации для жизни на суше, но особенности, которые у них уже были, оказались полезными и помогли им выбраться наружу. Ученые называют это явление эксаптацией, и оно прекрасно описывает то, как работает эволюция.

Черта, которая развивается для одной цели, перестраивается для служения другой. Не такими уж неизбежными были как Крошка, пробирающаяся через шотландский подлесок каменноугольного периода, так и успех странной группы животных, которая выставляет все свои мягкие кусочки наружу (безумная идея, только спросите членистоногих).

И вот эта вылазка через болотистые леса привела нас к нашим истокам — возможно, к одному из многих истоков или разветвлений на стволе древа жизни позвоночных. Существо, встреченное во влажном подлеске, — вестлотиана, названная так в честь региона, в котором была обнаружена окаменелость, Уэст-Лотиана на границе Шотландии.

Мы могли бы проследить нашу эволюционную историю дальше, нырнув в солоноватые эстуарии в поисках общего предка лопастеперых саркоптеригиев и их лучеперых сестер — актиноптеригии, к которым относятся остальные костистые рыбы на планете. Или еще дальше, в пучины эдиакарского безумия, где первые многоклеточные организмы походили на сплюснутые капли. Но все же стоит начать наш рассказ о млекопитающих с вестлотианы: она не только была среди первых животных на суше, но и особенности ее скелета говорят нам о том, что она связана с группой, к которой принадлежим мы, — амниотами.

В каменноугольный период на эти знойные ликопсидовые болотные леса обрушилась катастрофа. Событие, получившее название «Кризис карбоновых лесов», повалило деревья на водно-болотных угодьях. Неясно, что стало причиной кризиса, но данные свидетельствуют об изменениях климата, вызванных извержением вулканов на территории нынешней Северо-Западной Европы. Там все еще были леса, но после катастрофы они стали другими: разрозненными и заполненными голосеменными растениями.

Их шишки и семена теперь знакомы нам как хвойные деревья, необычный и находящийся под угрозой исчезновения гингко и похожие на пальмы саговники, столь любимые в ботанических коллекциях викторианской эпохи. Под их ветвями наконец проявились неоднозначные тетраподоморфы, теперь уже в качестве полноценных четвероногих наземных животных. Сомнений больше не оставалось: вот прародители двух великих линий позвоночных на суше, амниот и анамний.

По мере изменения климата одна группа животных сохранила многие эволюционные черты первых тетраподоморфов. Они по-прежнему полагались на воду для размножения и как на безопасное место для поддержания влажности своих яиц и обеспечения их кислородом. Эта группа называется анамниями, и их потребность во влаге означала, что более сухой мир позднего каменноугольного периода оказался непростым для выживания. Но они справились: эта группа сохранилась до наших дней в виде лягушек, саламандр и настоящих червягов.

Однако для остальных четвероногих новые адаптации означали полную независимость от воды, оканчательно разорвав связи с глубинами. Адаптация, которой долгое время отдавалось предпочтение, также дала им название: амниоты. Название происходит от заполненной жидкостью мембраны, амниона, которая окружает развивающиеся эмбрионы. Амнион развился из желеобразных внешних слоев яйца, которые вы можете видеть вокруг лягушачьего потомства в пруду. У земноводных это «желе» пропускает отходы жизнедеятельности и газы между икрой и водой, но амнион выполняет те же функции вне воды.

Вместе с двумя другими мембранами, хорионом и аллантоисом, амниоты образуют подушку из мембран, заключающую развивающийся эмбрион в его собственном переносном водоеме — амниотической жидкости. Все это помещается внутри яичной скорлупы (и гораздо позже, у некоторых животных, внутри тела матери). Этой особенности нет у амфибий и рыб. Благодаря этому новшеству амниоты могли растить своих детенышей вдали от прибрежной родины.

Но на этом изменения не заканчиваются, в организме амниот появилось кое-что важное для перехода. Когда позвоночные покинули воду, они воспользовались тем фактом, что в воздухе содержится в 30 раз больше доступного кислорода, чем в воде. Рыбам приходится пропускать огромное количество воды через жабры, чтобы дышать, но считается, что на суше первые четвероногие использовали нечто, называемое буккальным дыханием.

Это своего рода кузнечные мехи, только поднимаются и опускаются при этом полости рта. И это объясняет, почему у многих первых четвероногих широкие плоские головы, которые выглядят так, будто на них наступили, — такая форма обеспечивает большую ротовую полость. По сути, первые четвероногие дышали ртом.

Амниоты, однако, высунули свои шеи наружу в буквальном смысле этого слова. Изучая различия в подвижности ребер у этих животных, палеонтологи Кристин Дженис и Джулия Келлер в 2001 году заметили, что у первых амниот ребра стали более подвижными. У многих из них были более узкие головы и более длинные шеи.

Ученые поняли, что все эти изменения взаимосвязаны и отражают перемены в дыхании — от буккального дыхания к реберному с использованием грудных мышц. Это оказало глубокое влияние на историю жизни на Земле. Амниоты не просто стали более эффективно дышать, им больше не нужны были крепкие ребра для поддержания осанки. Они могли теперь стоять более прямо и вытягивать шеи — то, что мешало бы при буккальном дыхании набирать достаточное количество воздуха.

Более того, поскольку рот больше не использовался для респирации, амниоты могли отныне свободно использовать часть своих мышц черепа и челюсти для новых видов питания. Впервые они смогли питаться растительностью, что требовало умелого прикусывания передней частью челюсти.

Глубоко вдохнув, уже грудью, амниоты отошли от кромки воды, отложили яйца и отправились покорять мир.

Из окаменелостей ясно, что амниоты были одними из сложного множества животных, живущих бок о бок, и все они экспериментировали с жизнью на суше. Постепенно эта линия накапливала изменения в скелете, которые помогали выживать вне воды: более крепкие позвонки, более крупные конечности, перестройка голеностопного сустава для поддержания веса тела и оптимизации движений ног при ходьбе.

В большинстве случаев все, что нам нужно для понимания эволюции, — это кости. Палеонтологи внимательно изучают изменения в скелете, наблюдая, какие из них отличают разные группы. Такие особые признаки называются синапоморфиями.

Чтобы разглядеть синапоморфии амниот, нужен зоркий глаз. В черепе они проявляются в расположении костей: кость, называемая лобной, расширилась и образовала часть глазницы. Внутри, на нёбе ротовой полости, был выступ, покрытый зубами, тянущийся к задней стенке глотки.

В плече кости стали более сложными (включая развитие двух коракоидов, которые у млекопитающих теперь являются частью лопаток), что, вероятно, связано с изменением использования конечностей из-за жизни на суше. Там, где плечевые кости усложнились, лодыжка и запястье упростились, а многочисленные кости срослись, образовав таранную кость (часть лодыжки).

Другие особенности рисуют интригующую картину. Например, у амниот не было специального уха, позволяющего слышать из воды, поэтому они жили в мире пьянящих вибраций. У некоторых ранних представителей структура черепа кажется гибкой и лишенной мышечных прикреплений, которые мы ассоциируем с точным прикусом, — из чего следует, что они могли только проглатывать пищу. Некоторые, возможно, продолжали питаться в воде.

Какие-то аспекты их биологии, например ороговение их кожи или то, как развивалась амниотическая яйцеклетка, по-прежнему от нас скрыты. Это особенности мягких тканей, и, в отличие от костей, они редко оставляют какой-либо след в породе. Мы можем сделать вывод об их присутствии благодаря общему происхождению, окончательно доказать их наличие или отсутствие не представляется возможным.

Теперь мы подходим к последней развилке в рассказе о четвероногих — после этого мы круто повернем на шоссе млекопитающих. Около 300 миллионов лет назад, когда ликопсиды вымирали, а семена первых голосеменных растений заявляли свои права на лес, наша родословная уже распрощалась с нашими двоюродными братьями, рептилиями.

Распространено заблуждение, что млекопитающие произошли от рептилий. Теперь мы знаем, что это даже отдаленно не соответствует действительности. Но у млекопитающих и рептилий действительно есть общий предок — первые четвероногие амниоты. Те не были ни млекопитающими, ни рептилиями — ни одна из этих групп еще не эволюционировала. В каменноугольном периоде наш последний общий предок с черепахами, крокодилами, динозаврами, птицами и ящерицами сделал ручкой и отправился на эволюционный закат.

Четвероногие амниоты разделились на две могучие линии: синапсиды и завропсиды. Тогда эти группы выглядели одинаково, вам было бы трудно отличить их друг от друга с первого взгляда. Однако традиционно мы распознаем их в окаменелостях по одной особенности: количеству отверстий в головах.

Синапсиды включают в себя нас и всех наших братьев и сестер-млекопитающих. Завропсиды (рептилии), с другой стороны, считаются более успешными из великих родов четвероногих — если не принимать во внимание так называемый успех рода человеческого. За столь же скромное время завропсиды породили невероятное разнообразие форм, от черепах до птерозавров, ящериц и туатара, от ихтиозавров до крокодилов и, конечно же, динозавров, которым уделяется, пожалуй, чересчур много внимания.

Птицы, живые потомки динозавров, в два раза более разнообразны, чем млекопитающие, чем не перестают нас поражать. Но есть и без того множество книг, описывающих эволюционный путь рептилий, особенно в мезозое. Потому не буду утомлять вас этим еще и здесь. Давайте сосредоточимся на их сестринской группе, поскольку они главные действующие лица этой конкретной эволюционной истории. На синапсидах.

На роль самого раннего синапсида, первого в родословной четвероногих животных, включающей млекопитающих и их родственников, претендуют несколько сильных кандидатов. Все они были найдены в каменноугольных породах Новой Шотландии. Может статься, наши самые древние синапсидные предки были канадцами.

Среди самых древних ископаемых, предположительно относящихся к синапсидам, значится азафестера. Название следующего больше похоже на профилактическое лекарство, чем на имя животного: протоклепсидропс. Также есть археотирисы (возможно, какая-то болезнь горла?) и эхинерпетон (без сомнения, это что-то неприличное на шотландском сленге). Названия явно намекают на трудности, которые представляют их разрозненные и фрагментарные окаменелости для ученых.

Читайте также

Откуда у людей появилась совесть и что заставляет нас быть альтруистами? Взгляд нейрофилософа на эволюцию нравственности

Как амфибии и рептилии приспосабливаются к глобальному потеплению? Адаптации видов на примере тритона и ужа