Как и другие массмедиа, реклама и мемы, кино передает и производит мифы и влияет на социальное бессознательное через метафоры и символы, циркулирующие в обществе. В подробном разборе механизмов, которые наполняют фильмы смыслами, культуролог Александр Паранов рассказывает о принципах семиотизации кино и о том, почему люди живут в мире постоянного мифотворчества: как аллегории и метафоры связывают кино и реальность? из-за чего каждый зрительский опыт уникален? по какой причине многие скучают, смотря артхаус? где во «Властелине колец» можно разглядеть отсылки к нацистской Германии? А также почему просмотр мультфильма «Бэмби» иногда становится для детей не удовольствием, а шокирующим опытом.

Великие кинорежиссеры сравнимы не только с живописцами, архитекторами и музыкантами, но еще и с мыслителями. Жиль Делез

Аллегория и метафора: как зритель связывает мир кино и реальность

Дешифровка кино (в массовой кинокритике) — своего рода попытка разгадать синтаксис киноязыка автора, либо свободная и голая интерпретация, построенная на выстраивании метафор и аллегорий. Где же у «Властелина Колец» образы тоталитаризма и огромной машины государства? — в Сауроне, который высматривает каждого во всем Средиземье. Он — властелин, бесконечно наращивающий свою мощь агрессией и войной, подготовкой к ней точь-в-точь как Гитлер или железный Бисмарк. Разве в Оке Саурона, в милитаризированных орках без своей головы, в недвусмысленных касках и во внушительном пафосе «зла» мы не видим Третьего Рейха? Это критика, построенная на сходстве двух образов.

В этом вся суть метафорического, аллегорического — в свободной интерпретации. Действительно, во «Властелине колец» мы можем разглядеть многие черты нацистской Германии: жесткость, насилие, войну, обращение в рабство бедных Хоббитов при поражении. В конце-концов, мы усматриваем всю мифологию абсолютного зла на экране. Но говорить об этом, как об отсылке на реальное историческое, уже бессмысленно, ибо в этом месте работает воображение, а не исследование. Один объект, обладая многими сущностными сходствами с другим, не становится ему равным.

Поэтому конструируемое художественное пространство кино, срез этого пространства через съемку и модуляцию поддается дескрипции, которая и позволяет соединить пространство реальности и пространство кино. Аллегория и метафора становятся главными средствами перевода, дешифровки произведения.

С другой стороны, особенно для ребенка, Мордор станет образом максимально понятного темного, средневекового зла. Орк — существо фантастическое, пребывающее изолированно от мира ребенка, который не аллегоризирует, а лишь предается метафорам — узнает и соединяет образ орка с чем-то иным в визуальном сходстве. Кто что увидит в этом злосчастном Мордоре… Может быть, здесь можно проследить и параллель с чем-то более фольклорным? Ведь интерпретация зрителем, эффект, оказанный кино, зависит от самого смотрящего

Поэтому трактование конкретных образов, их проекция на историческое и культурное крепко стоит именно на метафорическом и аллегорическом. Тому пример и символы, выполняющие лишь денотационную функцию, функцию ссылки. Вроде религиозных знаков, полностью тяготеющих к интерпретации, поиску соответствующих символу притч. Если мы видим нечто, связанное с богом (икону, образ мученика) — именно в этом и ищем смыслы.

Но что с аллегорическим, которое называют самым балабольским в любой критике, интерпретации работы? Тут-то начинаются проблемы. Аллегория уже предполагает некую несоизмеримость абстракции с конкретными образами. Как из образов можно провести стрелку к моралистическому высказыванию автора, как в кино увидеть концепцию движения истории?

Единственное, где есть место основательному аллегоризму — диалоги, ведь в них мысль может проговориться прямо. Но как аллегоризация происходит из логики самого кино? Здесь уже речь заходит об аттракционах, о ваянии времени и времени как длительности, о типологии кинообразов — здесь мы находимся в пространстве кино как монтажа, обилия планов, работы камеры, логики повествования, структуры произведения и т. д.

Но разве мы как зрители сидим во время просмотра и прямо-таки схватываем всю логику ленты? Как мы понимаем, что какое-нибудь массовое американское кино является одой гуманизму, если даже реплики актеров об этом умалчивают? Может быть, мы уже воспитаны культурой так, чтобы распознавать метафоры и аллегории?

Рассмотрим образ Третьего Рейха: тоталитарность, протекционизм, плановая экономика, эстетика жесткой техногенности, милитаризм, авторитаризм, отсутствие индивидуальности нацистов, насаждение войны, геноцид — все это посредством критики нацизма складывается в образ абсолютного зла. А теперь взглянем на образ Мордора и его жителей: отупевшие и милитаризированные орки, существующие исключительно за счет войны и неспособные к дипломатии. Судя по производству и сущности орков в темной части Средиземья, в их государстве не практикуется свободный рынок с самостоятельными предприятиями и либерализацией цен — царит плановая экономика на военных рельсах. Именно здесь обычно прослеживают оппозицию Средиземья как природного, естественного светлого мира, и Мордора — как техногенного ада.

Аллегорическое исходит уже из обобщения знаковых систем под единый знак понятия, идеи. Мы можем соединять конкретные образы с другими в их способности быть похожими (метафорическое) и можем соединять их через идею, представление и некоего медиума (аллегорическое). Но где зритель отыскивает сырье для своей напряженной толковательной деятельности во время сеанса, как образы превращаются в знаки, указывающие на абстрактное?

Современная критика и исследование кино: что становится причиной уникального зрительского опыта

Кажется, будто критик мыслит как бы из воздуха, будто его сравнения и обилие описаний произвольны, а укорененной и основательной остается лишь справка из истории кино. Однако и типология кинематографа, сравнение с классикой, ведется при помощи метафоричности и аллегории: мы отыскиваем цитирования, повторения и сходные приемы, логику повествования или монтажа. На самом деле, различие между обычным зрителем и кинокритиком формируется в способности сформулировать собственные мысли о ленте.

Присутствие смысла в работе самой по себе, без зрителя — уже устаревшая иллюзия, существующая в головах массового созерцателя искусства, еще далеко не до конца образованного. Если режиссер действительно стремится к коммуникации со зрителем, а искусство это предполагает — коммуникация происходит на каком-то общем семантическом поле как для зрителя, так и для режиссера.

Аллегория, метафоры образов, исторические справки, требование контекста в исследовании кино — всё это действительно говорит о существовании схем, которые и являются считываемыми структурами поверхности экрана, — они сообщают нам те самые ассоциации, которые и становятся метафорическим соединением кино и ощущений, кино и атмосферы, кино и реальности.

Вот уже долгое время это молодое искусство осваивают исследователи различных формаций (теория кино, киноведенье, кинокритика) и современные Cinema studies. Тому пример и крупные теоретические проекты — тот же Жиль Делез пришел к чисто практическому исследованию кино с точки зрения сенсомоторных схем, схем-образов, противопоставленных простому языковому понимаю кино. По мнению Делеза, кино должно пониматься не просто как языковой конструкт со своими синтаксисом и словариком значений, но и как информационная поверхность.

Сходно в понимании Делеза и других исследователей кино от Росселлини до Эйзенштейна — осознание существования знаков, которые могут также называть многозначительными образами. Для понимания языка кино важен именно статус и метод становления образа знаком.

Попытки исследования кино по-своему отражаются в эссенциалистком ключе: будь то классификация образов Делеза при помощи знаковой теории Пирса или исследование крупных планов во взаимодействии с другими планами, анализ диалектического кино, кино экспрессионизма или поиск новых киноэффектов в игре света и попытках выявить теорию монтажа. Всё это — следствие изобретательного характера искусства, которое постоянно совершенствуется при помощи технологического прогресса или рефлексии над старым ради надежды выявить новые возможности. Такое понимание дела вытесняет анализ опыта кино не с точки зрения стандартизированного зрителя, что должен схватывать образы экрана по методичке и предписаниям режиссёра, по неким объективным закономерностям, не рассматривая его (зрителя) как уникального носителя культуры.

Исследования ведутся с фундаменталистских позиций, чуть ли не с точки зрения теории познания, логики схватывания вне понимании смотрящего как индивидуальности. Исследуются механизмы перцепции, но не механизмы трактовки результата этой перцепции, обработки данных мифологизированным сознанием. Один человек может обладать способностью к считыванию знаковых систем на экране, а другой нет, но обусловлено это разностью культурных бэкграундов.

Кинокритика — это сам фильм плюс некоторый текст, который просто является результатом смыслопорождения в голове у критикующего. Критика не является тавтологией только потому, что читатель со своей интерпретацией осваивает другую. Но любой текст эксперта обладает неким властным эффектом. Часто ли человек отдает предпочтение собственным смыслам после прочтения «кинотекста», что куда лучше связывает собственные смыслы воедино и куда убедительнее связывает их с кино?

Исследование — попытка описания логики кино, которая и создает тот уникальный опыт. Оно может быть схоже с экспериментом — описанием действия нейролептика на физиологию организма, состояния человека, подверженного аффекту психотропных веществ, которые дают эмпирический галлюциногенный эффект. Но разве под действием психоделиков люди ухватывают одинаковые галлюцинации?

Современный анализ кино, который предполагает заимствование концепции из других областей от философии до социологии, антропологии и психоанализа в этом плане куда интереснее. Ведь это осознание кино, прежде всего, как не просто искусства, которое должно поддаваться особым закономерностям считывания, своеобразного законсервированного памятника истории, а как источника особого опыта субъекта в социокультурном пространстве.

Метафорическое и аллегорическое сравнения происходят за счет схватывания уже существующего в голове представления. Человек — носитель этих, данных культурой, представлений. Каждый субъект обладает культурным кодом, и не стоит думать, что режиссер и зритель так далеки друг от друга, ведь соединение культурного бессознательного, тождественность представлений об окружающем, сходная семантическая картина мира и делает кинотеатр местом коммуникации.

Может быть, проблема исследования именно смысловой части кино состоит в принятии всех зрителей как равных, но дело в том, что кино — место инклюзии и эксклюзии. Именно поэтому стоит говорить о подготовленном зрителе и неподготовленном. Кинотеатр — истинное место формирования смыслов в кинопроизводстве, всё остальное от потребления мифологий из среды зрителями в течение всей своей жизни до съемки самого кино — приготовление к кинопоказу и кинопросмотру, этому кульминационному моменту, когда должна свершиться коммуникация. Для зрителя кино — фокус, для режиссера — трюк.

Поэтому исследование кино должно подлежать мифическому, семиотическому вскрытию для объяснения механизма созданиях разных трактовок, объяснению феномена вариативности понимания кино. Но прежде стоило бы вообще определить понятие «мифология».

Что такое мифология: как мы живем в мире постоянного мифотворчества

Под мифологией дорогой читатель вероятно понимает лишь не выходящее за область Античности, но миф — не исторический пережиток, а современная реальность. Как еще говорил Эдмунд Гуссерль в одном из своих докладов о кризисе Европейского духа: мифо-религиозная установка — та установка, которая все еще предполагает естественное существование, ориентацию на какую-то ограниченную часть мира, но уже упорядоченную. Космос — то, что понятно, приемлемо, допустимо, очевидно; хаос — все остальное.

Человек, живущий в рамках античной мифологии, уже предполагает не только окружающий (как бы материальный мир), но что-то поверх него, некоторые силы, целое антропоморфное семейство, руководящее материальным или постоянно присутствующим вместе с ним. Со-бытие. Реальный эмпирический мир неотделим от воображаемого. Как молния неотделима от Зевсовой воли. Мир для человека = биосфера + семиосфера, иначе — природа + культура, неотделимые в мифологическом сознании.

Гора «Олимп» когда-то была просто горой в самом нарицательном смысле слова, даже без слов… Совершенно молчаливой горой, смешавшейся с другими природными происхождениями. Но с развитием сознания человека гора обернулась вместилищем своих богов и обрела собственное название. Гора приобрела семантическое значение, как приобретает значимость для ребенка игрушка, которую он видит в первый раз.

Имя у ребенка сначала лишь собственное: Игрушка именно эта Игрушка, но только затем игрушки. Это и есть зарождение мифологии, ребенок не мыслит своей игрушки без ее связи с бессознательными желаниями, игрушки становятся прототипами дочерей, мам, пап. Дети бегают с палками или купленными из «Детского Мира» автоматами и представляют свою собственную войну.

Здесь говорят о воображении ребенка, но сколь далеко взрослый отдалился от своего маленького подобия? Разве не то же самое происходит в головах у любителей исторических реконструкций или страйкбола? Разве не то же самое происходит, когда взрослый человек видит при малейшем упоминании слова «Либерализм» внушительное количество агрессивных коннотативов, врывающихся в его сознание?

Действительно, мифология — уже заданное представление о чем-то. И тут, может быть, люди правы, когда видят в воображении ребенка силу, способную превратить ковер и стоящих напротив друг друга пластмассовых солдатиков в военное противостояние. Но каким образом это происходит?

Не вдаваясь в подробности того, зачем же все-таки ребенок этим занимается, мы должны осознать необходимость существования уже некого представления о «войне». Ребенок, может быть, и не может вести военные речи как Юнгер, но на уровне чистых образов-знаков уже создает себе проекцию, имитирует войну. И разве не такой же силой обладает взрослый человек? Просто уже угасшей, отдавшей предпочтение эмпиризму, интуиции и четкой практике.

Естественная установка в сознании взрослого человека успешно входит в связку с мифо-религиозным (мир упорядоченный не то, чтобы понятен, но рационализирован достаточно, чтобы жить на его основании). Мир упорядочивается в мифическом для практического. Мифическое сознание понимает лучшее время сбора урожая, узнает исход битвы, различает в приговоре богов высшую справедливость, направляющую в суде — миф сам по себе помогает естественному человеку приспосабливаться, упорядочивать мир для собственных целей.

Но самое главное: мифическое неотделимо от материального, две стороны естественной жизни находятся в постоянной корреляции. Мифология — не просто представление об объекте с точки зрения смысла, а видение материального объекта таким, какой он есть перед глазами, но дополненного смыслами, особым представлением о том, каким он должен быть, как он связывается с другими объектами в конкретной обстановке.

Сформированные представления об объекте, их сочетании или действии позволяют нам успешно взаимодействовать с миром — с помощью них мы выделяем не только сущностное, но и непосредственно культурное, коннотативное. Это априорный синтез, дополнительная предикация по необходимым признакам: если мы видим незаведенную Порше, то прибавляем к ней скорость и статус премиальности. В этом вся сила знака, который крепко держится за мифическое.

Но это уже совершенно другие вопросы, принадлежащие, скорее, не исследованию кино, а теории познания. Мир семиургичен, легко поддается означиванию, а значит и введению мифологий. Современный человек, человек эпохи Античности, человек эпохи темных веков, Ренессанса, Барокко — все они представляют из себя сознания, мыслящие мифически. Разве при встрече с незнакомым человеком мы уже не формируем в процессе пожатия руки собственное мнение? Хотя наше общество непрестанной сигнификации не укоренено в постоянной мифологий, оно всё же неустойчиво держится на течении воспроизводства мифов. Вопрос не в том, насколько реалистично или рационально поколение смотрит на мир, а в том, как оно представляет себе его.

Мифология не то, что должно подлежать длинным спекуляциям или логическим рассуждениям — а то, что схватывается налету и постоянно сосуществует как с объектами реальными, так и с означающими, фигурирующими в нашей речи. Образы массмедиа, дизайнерские конструкты интерьеров и экстерьеров, бренды, искусство, псевдоискусство — всё подлежит сигнификации, денотации к иным означающим, а значит и коннотации.

Возведена мифология Вкусвилла, мифология войны, мифология коммунизма, мифология панельных зданий, мифология успеха. Даже у самой обыденной посуды есть своя мифология. Как верно указывал еще Жан Бодрийяр в «Системе вещей» и «Политической экономии знака»: почти все пространство вокруг обладает некой исчислимостью на знаково-функциональном уровне, таково семиургическое общество.

Вопрос о том, как разворачивается генезис мифа, укореняется как достояние человечества, закрепляется как аспект институциональной стандартизации и основание коллективного представления или субкультурная оптика. С одной стороны, очевидно, что некоторые вещи посредством медиа сами генерируют мифологию, об этом говорит и «Модерн» как искусство плакатов и китча, и современные креативные индустрии, имидж-мейкинг, маркетинг. Стратегическое обволакивание продукта смыслами для его индивидуации на рынке или наоборот артикуляции принадлежности к ее области — процесс образования мифа о продукте. Сейчас человек даже надстраивает о себе мифологию, называя ее личным брендом.

Все это происходит в современном семиургическом, дискурсивном пространстве. Вещь, медиа, книга становятся как автономными генераторами самостоятельных мифологий, так и отражением чужих.

Мистификация особенно исходит из рекламных медиапродуктов, где короткий ролик к новаторскому для обывателя автомобилю приписывает коннотации полной мелкобуржуазной семьи среднего класса. Абстрактная уверенность в завтрашнем дне вплоть до обещания стать героем мегаполиса соединяется с техническим, материальным объектом — автомобилем. Ибо машины существуют разной комплектации, предназначены соответственно для разных целей: приписываемые мифологии варьируются в зависимости от модели. Представление о машине как лучшем бизнес-партнере, как чуть ли не антропоморфном существе или трансгуманистическом продолжении человека — все это мифологизация товара. Как и в случае с излюбленными мифами о приторно-ухоженных садах, которые становятся представлением предприятий по производству сока «Сады Придонья», упакованного в тетрапаки — содержимое упаковки превращается в натуральное, вкусное, по-крайней мере ассоциативно.

Но миф содержит в себе и более глубинные структуры вплоть до архаических, архетипических, исторических конструктов: патриархальное столкновение власти-народа как столкновение справедливого и несправедливого, нацизм как абсолютное историческом зло, Рим как образ вечно падающей и расцветающей империи. Как еще указывал Джозеф Кэмпбелл: в основе любой истории лежит структура какого-либо мифа, пришедшего ещё из коллективного бессознательного. Поэтому даже любого рода действие тяготеет к мифологическому не только с точки зрения семиотики, но и самой логики устройства мифа.

Очевидный вывод должен быть понятен: миф имеет своего адресата, он предназначен для определенной аудитории, поэтому и становится мощным средством для привлечения ЦА [Целевой аудитории.] продукта. Имеют адресата мистификации и в кино, которые могут переварить лишь зрители, включенные в пространство использования этих мифологий. Массовое кино — не упрощенный видеоряд, но уже означенный в голове массового зрителя.

Некоторые фильмы уже крупных корпораций по кинопроизводству создают свои ленты сообразно некоторым механизмам: как Marvel последовательно рисует глобальную вселенную при помощи интертекста. Супергеройское кино обладает своим стилем повествования, сюжета, штампов вплоть до привычки исключать из своих фильмов обилие крупных планов и экспериментальные аспекты кино. Любой выход за рамки несет за собой коммерческий риск.

Вспомним миф о «Бишоне среди негров» в наблюдениях Ролана Барта из Парижского журнала «ParisMatch», где негритянский мир предстает перед читателями во взгляде белого мальчика, а его семья как Европейские миссионеры христианского толка на необразованной и дикой земле. Разве не может быть визуализировано подобное? Противопоставление черного-белого, Азиата-Европейца, цивилизованного-дикого вообще имеет целый спектр схем, позволяющих проявить такие оппозиции на экране. Очевидно, через двусвязные знаки, обладающие мощным инстинктивным противопоставлением. Кино как смесь образов, которые не подлежат проверке, обладает куда большей способностью представлять мифы и не опасаться разоблачения.

Но кино обладает не только способностью к ретрансляции образами инородных мифов. Оно обладает имманентными мифами: миф о реализме или о том, какое кино можно считать реалистичным или приключенческим; когда проглядывает в художественном пространстве мир Жюля Верна… В таком случае, какое кино можно считать подлинно основанным на исторических событиях? И какое кино можно было бы назвать подлинным в принципе?

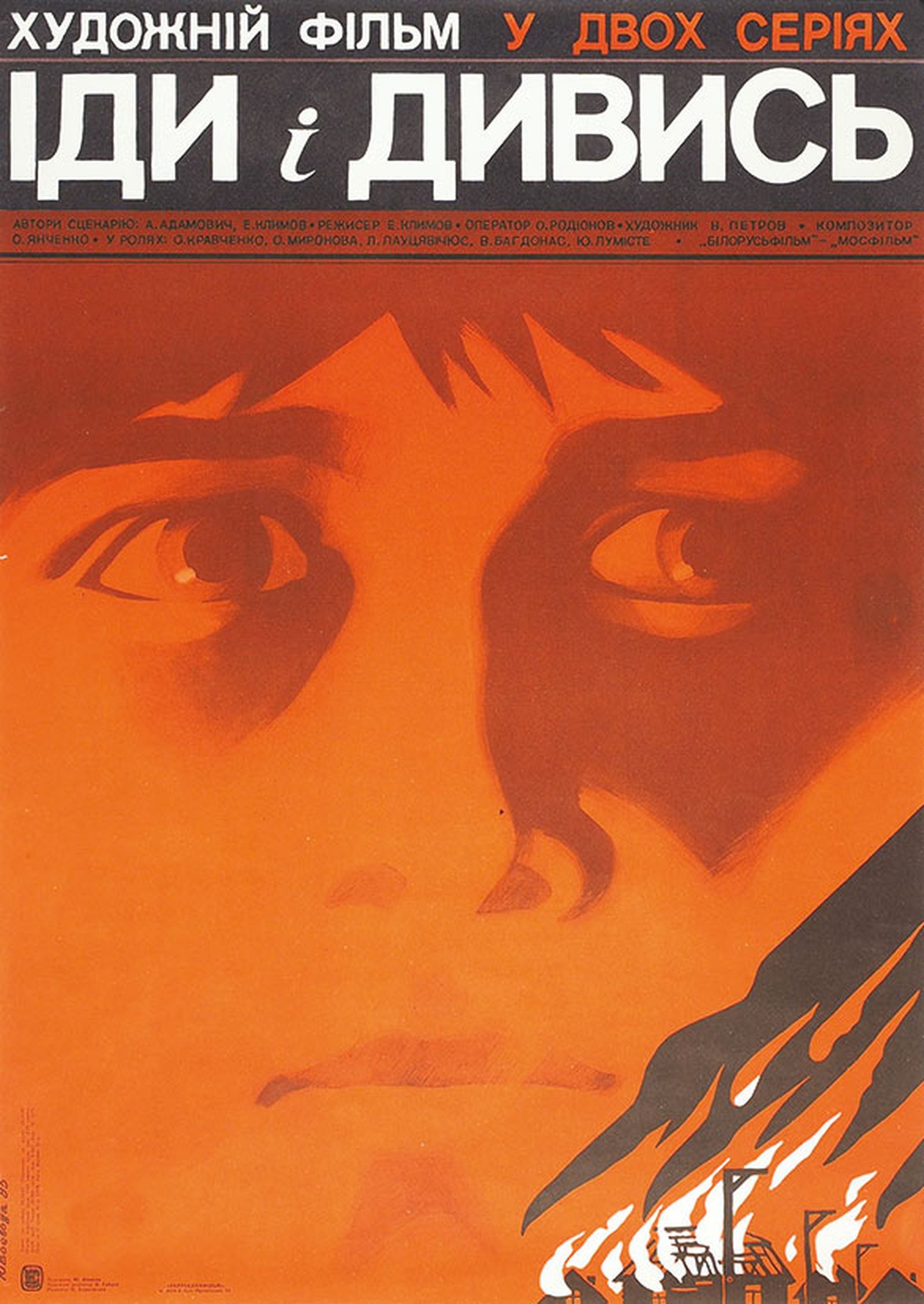

Особо выдающиеся фильмы могут передавать в образах совершенно неожиданные мифологии или порывать с клишированными. Как, например, мифология Похорон в «Прощании» Элема Климова или мифология ретроспективы и войны в его же «Иди и Смотри», которая является высшей точкой процесса завершения героического и эпического представления о войне в кинематографе Советского Союза.

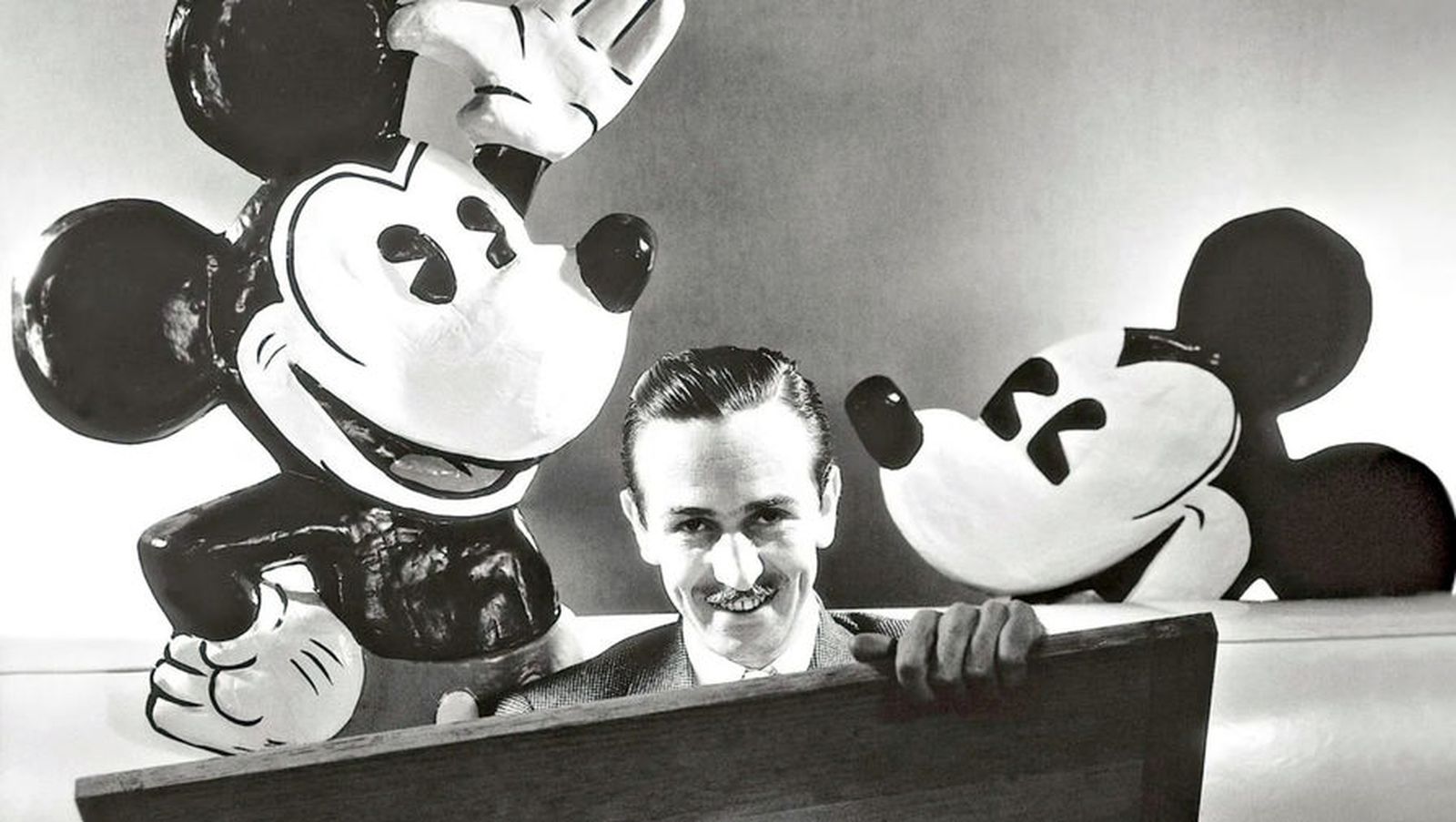

Но в самом деле, кино является не самым очевидным источником мифологического. Индустрия мультфильмов почти полностью построила свои произведения путем исследования, выявления, конструирования мифов. Именно поэтому особенно полезным для мифолога становится вскрытие мультипликации и понимание механизмов работы с коннотациями.

Мультипликация или апофеоз мистификаций: как мультфильм стал местом подлинной имажинерии

Мультипликация имеет другую природу, нежели кино, — это самая мистифицированная область визуального искусства, построенная не только на срезе образов с действительности, но и на их мифическом конструировании. Фильтрации воображаемого подлежит все: от образов чисто статичных (персонажи, предметы декора, подручные инструменты), образов-движений (анимация) до образов изменения материи (визуализация воздушных потоков, перетекания воды, испарения и т. д.).

Как и карикатурист, мультипликатор должен уметь выделять сущностные качества объекта. Именно за счет особенностей, редукции, упрощения реального образа имитируются образы мультипликационные, к которым добавляются детали, которые не размывают образ. Некоторые мультипликации представляют из себя подвижное плакатное искусство.

Тому пример — образ дружелюбного и изобретательного моряка Попая — неравномерно сложенного, с трубкой, шпинатом-катализатором силы. Таково представление о моряке — есть особая мифология моряка, ретранслируемая знаками в мультипликации. В гиперболизации отдельных деталей, деталей сущностных, представляется то, что делает моряка моряком. Карикатурное или сущностное выделение деталей — основа производства ранних мультфильмов. Ибо такое художественное решение предлагает отличный способ упрощать действительный образ, превращая его в коннотативный конструкт. Априорно, как бы необходимо, персонажу приписываются и другие характеристики образа моряка: постоянный физический труд, нетребовательность в выборе пищи (шпинат становится образом волшебного пайка, зелья, благодаря которому моряк получает силы для тяжелого труда), ну и наличие смекалки из-за необходимости постоянного поиска выхода из неожиданных ситуаций в море.

Метод редукции, упрощения, сжатия образа до коннотативного конструкта позволяет создавать двусмысленный образ: разные коннотации адресованы разным зрителям. В такой особенности обнаруживается и свойство вообще всей индустрии мультипликации. Мультфильмы — область движения образов, которые предназначены для двух крайне далеких от друг друга групп: детей и взрослых. На один продукт приходятся два условных адресата, и это показательно в понимании особенностей мифического восприятия образов аудиторией.

Когда мы, будучи детьми, смотрим мультфильмы, мы еще не внедрены в социокультурное пространство настолько, чтобы считывать коннотации, принадлежащие взрослым. Для нас мультфильм был действительно детской игрой. Но взрослый, как человек другой формации и носитель мифологического, в Короле Льве уже видит не просто выдуманную и трогательную историю, а спроецированную действительность государственной измены, общества, вражды… В стае гиен ему видится карикатурное представление о заговорщиках.

Мультфильмы — одна из самых свободных областей реконструкции и деконструкции разного рода мифов, высказывания и образования новой мифологической реальности культуры. Стоит только художнику перевести свое внимание на одну из деталей, концептуализировать образ по-иному, как он преображается и ретранслирует качественно иную мифологию.

Например, ребенок может осознавать Микки Мауса как туриста, солдата или продавца, ибо художник акцентирует в его образе самое выделяющееся, интуитивно ассоциирующее с этими профессиями. Но ребенок, в отличие от взрослого, никогда не будет осознавать Микки и Мини Мауса как рядовых представителей мелкобуржуазной культуры, а Тимона и Пумбу как апологетов тунеядства.

Удивительно, но ребенок способен преобразовывать процесс убийства оленя из классической процессии охоты в антигуманистическое убийство Матери, столкновение человека и очеловеченной природы. Ибо ребенок уже знает, что такое Мать, для ребенка эта ситуация носит даже более драматический и аллегоричный характер, чем для взрослого. Для него убийство Матери фактически означает травму. Поэтому просматривая мультик «Бэмби» будучи детьми, мы выпадали на некоторое время из мира — это один из тех мультфильмов, что не становится источником примитивного удовольствия маленького зрителя, а шокирует его.

Со второй половины XX века, постепенного преодоления наследия китча (примитивной карикатуризации, сексуализации), изучения движения, длительности, влияния знаков у самих художников, обретения стилизации, пространство для полета мифической мысли разрослось до невероятных масштабов. Создание трехмерной графики вообще позволило говорить даже не столько об имитации действительности, сколько о создании убедительного мира, сплошь мифологизированного по-иному, нежели реальный.

Тому пример — игровые вселенные, экранизированные в сериалах по типу «Arcane». В них происходит смешение радикализированного и окончательно технологизированного модерна, стимпанка, киберпанка. Мультипликационные художественные и игровые пространства предполагают тот же действительный мир, но с как бы с иной культурой, иными мифами. Хотя в этом и есть своя доля лукавства, ведь новый мир анимации строится по принципу переработки, радикализации или пересборки мифов из реального мира, что и позволяет их распознавать с одной стороны как нечто уникальное (так как этого никогда не было), с другой — как нечто принадлежащее нашему миру (так как в этом есть что-то от нас).

В графических мирах аллегорическое мышление соединяется с метафорическим, и выдуманный мир приобретает социальную проблематику и человеческие дискурс и лицо. Персонажи в такой мультипликации становятся альтернативным образом человека, а не попросту упрощенным.

Примером может послужить образ торчков в эпизоде спасения главной героини после ранения в чертогах города. Наркотик, образы торчков, их поведение (сплошь соответствующее представлению о том, как наркоман должен себя вести) прямо-таки отсылают нас к ситуациям действительного мира.

Образ «Сияния», сделанный в розово-токсичном цвете, уже сообщает зрителю о пагубном воздействии веществ на организм, а сами юродивые торчки живут в самых темных глубинах и так мрачного города (удваивается негативная характеристика города: он становится еще мрачней, хотя мрачнее и некуда) — все комбинирование мифов, репрезентации мифологии о наркомании из реального мира, интегрированы в воображаемое художественное пространство, которое является источником других мифологий.

Такой подход схож с поиском вечных проблем через разные исторические рамки: богатый-бедный, эксплуатируемый-эксплуататор, власть-человек в Поздней Античности, Готической реальности средневековья и т. д. Короче говоря, мифология стимпанка и модерна, мифология целого художественного пространства, даже внесценического, соединяется с аллегорической мифологией о наркоманах. Таким образом достигается социологический реализм в мультипликации.

Но на самом деле не стоит думать, будто мультипликация основывается исключительно на фильтрации и реконструкции мифологий через выбор конкретных знаков, через снятие уже готовых систем знаков из социо-культурного пространства действительного мира без изменений — существуют и схемы, позволяющие радикализировать уже готовые образы, иерархизировать их, перестраивать ради утверждения мифологий более высокого уровня, введения виртуальной структуры в самом художественном пространстве, которое и служит основанием для моральной и аллегорической оценки обстановки.

Это уже не столько мифотворчество, сколько попытка выстраивания отношений между мифами. Конечно, эффект усиления исходит из более глубинных, метафизических, моралистических и иных представлений: ибо без навязанного культурой представления мы не можем понять, что более мерзко, а что менее, мы должны иметь в голове механизм различения, которым мы пользуемся, когда, например говорим, что наркоман хуже преступника.

Здесь мультипликация обретает себя как игровое кино, ведь стремится не только к повествовательности, но и к кадрированию, организации планов, а значит и работе с уже сконструированными мифологическими образами. Например, через создание образов путем их радикализации. Это гиперболизация эффекта не на уровне карикатуризма, который только и стремился артикулировать коннотации, а на уровне усиления влияния эффекта от коннотаций, возведения образа во вторую и вообще n-ые степени. Мифы в руках режиссера становятся соизмеримыми: один мифический образ становится усилением или ослаблением другого образа.

Примером усиления образа может послужить качественный переход: образ капли из-под крана превращается в образ реки и, в конечном счете, в образ бушующего океана. В такой оценке океан — радикализированный образ капли.

Эффект усиления образа можно увидеть и в сериале «Arcane» с использованием аттракциона Эйзенштейна (в интерпретации Жиля Делеза), Так художники Аркейн показывают еще большее падение наркоманов и катастрофичность распространения токсина путем создания составного глобального художественного пространства, разбиваемого на три уровня соответственно: светлый город (уровень надежды, просвещения, морального), нижний зеленый город (токсичность, бедность, преступность и грязь), пропасть внутри этого города (отсутствие цвета, пустота). Как бы окончательным завершением падения становится попросту отсутствие какой-либо цветовой гаммы — это пространство без характеристик, в нем нет настроения.

Но самое главное в последнем образе — он есть отрицание всех предыдущих, полное отрицание. Это образ верхнего города, который подвергли отрицанию несколько раз, из-за чего он утратил вообще какие-либо выразительные свойства. Артикулируется это не только отношением этого уровня города к вертикальной организации глобального пространства в целом (мы погружаемся в глубины уже подземного города), а также отсутствием света и цвета в кадре. Жители этой пропасти ассоциируются с кротами из-за мрака и тишины на этом уровне мира, которые нарушаются лишь вторжением находящихся в беде героев.

Во мраке, в отсутствии какой-либо живописной гаммы, зеленый цвет (цвет-знак подземного города) появляется в кадре, но лишь в момент покупки наркотика, ибо местный ларек с мутагеном — место-оазис пропасти. Это знак-индекс, намекающий на существование верхнего мира. Схожа такая знаковая ситуация с реальной ситуацией в Российской действительности: когда мы, приезжая в глухую деревню, видим единственный ларек, который становится, так сказать, проводником в пространство городского достатка, проводником в цивилизованный мир.

Такое исчерпание образа становится здесь лишь средством отображения мифа, усиления его черт. Сюда подключаются цвета-знаки, отношение между знакам-уровнями мира — целая мифологическая структура, схожая с сокращенным Адом Данте: в самом низу те, у кого уже не осталось человеческого лица, это мир, где уже нет ничего. Если в нижнем городе закон отсутствует, но еще остается мораль, преступная этика, то в пропасти уже не может быть и речи о таких вещах. Это пространство асоциального, пустого, нечеловеческого, где в серой палитре проглядывает только лишь цвет наркотика — единственного знака желания и зависимости, который напоминает, почему все жители находятся именно здесь. Таким образом создается полноценная мифология наркомании: наркотик — это проводник во мрак, где весь мир заполнен лишь одним желанием вновь получить дозу.

К слову, в этом эпизоде главные герои встречают персонажа, который уже присутствовал ранее в другом временном промежутке, до основных событий сериала. Здесь он выступает как репрезентант падения наркомана и отображает катастрофу бизнеса главного антагониста сериала: из мелкого и боязливого торговца он превратился в упадочное, боязливое и совершенно пассивное существо, которое предает главных героев ради очередной дозы в конце эпизода.

Таким образом, этот совершенно частный эпизод разворачивает огромную смысловую паутину. Путем создания трехуровневой структуры художественного пространства всего сериала, четкого знакового разграничения, возникает аллегорическая мифология социальной сегрегации. Отображение самого нижнего слоя мира путем полного исчерпания, радикализации образа верхнего города позволяет усилить проблему социального разделения (которая становится лейтмотивом всего сериала), а введение персонажа-репрезентанта и особая цветовая организация пространства пропасти транслирует мифологию наркомании, которая отображает уже мифологию преступного бизнеса и его последствий. Именно таким образом и создаются вселенные.

В этом смысле мультипликация перемешивает, нагромождает, комбинирует целое множество разнородных мифов и представлений, создавая нечто уникальное. Пользуясь техническими достижениями самого кино, она рефлексирует над созданными образами. Отдельно вырванные из реального мира мифологии, автономные системы знаков связываются в структурах, которые позволяют зрителю прослеживать социальную, экзистенциальную и иную абстрактную проблематику не только через диалоги, но и через визуальное повествование. Мультипликация не обделена достижениями киноискусства, она стремится к рефлексии технических достижений, исследованию крупного плана, постановке камеры, кадрированию и т. д. Особенно с изобретением трехмерной графики, позволяющей смотреть на образы не просто в плоскости, но и в пространстве. В этом смысле и мультфильм можно называть разновидностью игрового кино.

Поэтому конечным результатом создания вселенной становится организация внесценического пространства. Для этого вводится «История мира», которая чаще всего так же структурно-фактически схожа с историей реального: существовала некая раса или государство, народ, религия…

Создается не просто пространство в сценическом смысле, но и уникальный космос в древнегреческом значении. Благодаря воображению, выстраиванию мифологической картины зритель способен домысливать мир. В современной мультипликации возможна симуляция дискурсов, исторического прошлого, которая позволяет органически вписывать персонажей в среду или наделять их экзистенциальными свойствами (ибо бытие персонажа во вселенной мультфильма ощущается как подлинное бытие в реальном мире). Даже при отсутствии грамотного повествования, зритель никогда не отрицает факт предыстории сюжета в произведении. Хотя ранняя мультипликация, состоящая из сюжетных зарисовок, исключала такую возможность.

Именно поэтому корпорациями покупаются именно вселенные: очередная компания инвестирует не в фильмы, но во вселенную, которая подлежит бесконечному срезу выдуманной реальности и производству все новых и новых лент. Очевидно, что в любой вселенной много людей. Так почему бы не построить свое производство на последовательном раскрытии отдельных судеб, а потом их скрещении? Интертекста! Как можно больше интертекста! Концептуализации подвергается не пространство, но мир имажинерии, сконструированный из мифологического. Приобретаемая коммерческой организацией вселенная обладает достаточной гибкостью, чтобы найти свою реализацию в совершенно разных видах медиа — вселенные наделены свойством трансмедийности. В этом особенно преуспели кинофраншизы, игровые миры, которые просто паразитируют на собственным мифологических пространствах. Так, например, и сам Аркейн — сериал, сделанный по вселенной одноименной игры League of Legends.

Если «Звездные войны», «Властелин колец», «Хроники Нарнии», супергеройское кино и добились собственных мифических миров, вселенных, то не таких мощных, как миры Disney и DreamWorks или мультипликационных миров в принципе, где воображение ограничивается лишь априорными условиями опыта. «Инфлюкс» не позволяет оторвать наше воображение от реального мира, оторвать мифическое мышление от культурного вмешательства, воспитывающего в нас представления о вещах в знаках.

Но именно таким образом и организован механизм воспроизводства все новых и новых фильмов и сериалов по типу: «Изгой», «Ведьмак» или «Человек-паук: Нет пути домой», «Человек-паук: Возвращение домой». Для киномифолога самыми интересными остаются франшизы, ибо они представляют из себя мифологическое, возведенное во вторую степень. Так посредством понимания мифотворчества в мультипликации вырисовывается механизм действия мифа в самом кино.

Киноязык и мифическое пространство в кино: каким образом зритель считывает знаки экрана

Исследование киноязыка — это выявление знаковых систем и анализ того, как они представлены. Мы как бы предикатируем, формализуем кино при помощи критики, чтобы добиться понимания того, чем одни ленты отличаются от иных. Выясняем, как кино вызывает шок у зрителя, как оно заставляет следовать за ним и становится семантическим аттракционом. Семиотической основой кино становится мифология как надстройка над чем-то уже существующим в культуре в знаковой форме, в представлении о предмете и его взаимосвязи с другими…

Дело в том, что зритель, смотря кино, не предполагает сознательного изучения языка, он не занимается дешифровкой, а лишь впитывает коннотации. В этом смысле зритель всегда заброшен в кино, как ребенок или иностранец в языковое пространство чужой страны. Практика — лучший метод освоения языка.

Смысловая, семантическая область мифологии становится посредником между различными киноязыками — мифологии переводятся с одной иконической структуры в другую, как представление об объекте проецируется с одной рекламы на другую за счет тех же знаков, но в другом их сочетании с идентичным эффектом. Человек схватывает мифологическое за счет семантической эквивалентности: например, если взять картины «Легенда» Брайан Хелгеленда и «Джентельмены» Гая Ричи, мы увидим в них классические англо-гангстерские произведения, в которых не будет одинаковых кадров.

Как смысл предложения остается равноценным, похожим при разной формулировке, переводе на другой язык, так и кадр может ретранслировать одну мифологию во всевозможных модуляциях. Несмотря на разный подход к съемке супергеройского кино, разнообразие режиссерских приёмов, мы все равно улавливаем атмосферу вселенных, так как производящие фильмы компании интуитивно и строго следят за сохранением своей стилистики и ретранслируемыми мифами в своих лентах. Допустим, почти все сценаристы и режиссеры голливудского кино осуществляют схему большой или малой формы в выстраивании логики сюжета и визуального повествования.

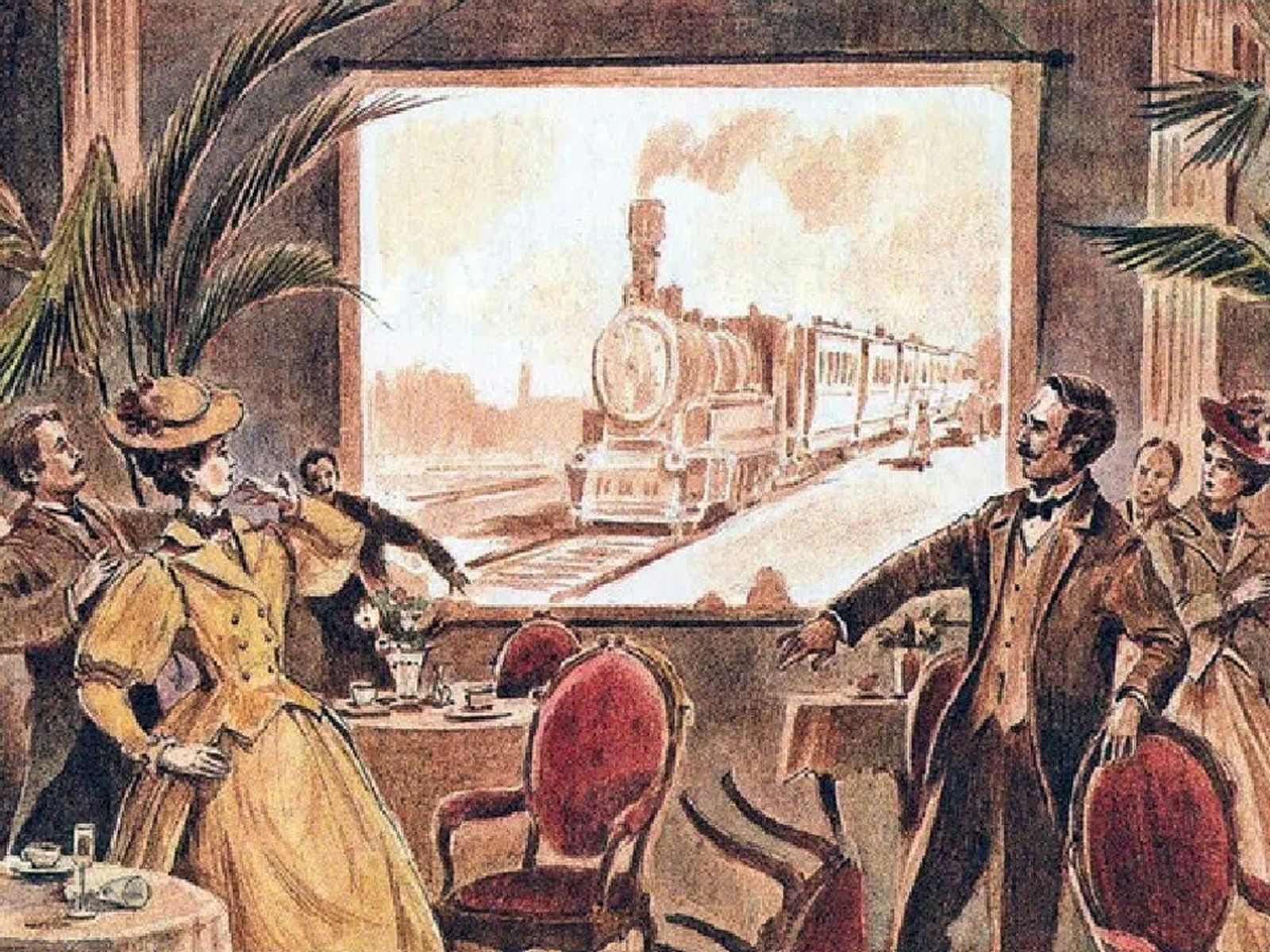

Язык кино, созданный из кадрирования, комбинирования планов, монтажа и соединения всего множества кадров в целое — то, чему учит зрителя кинематограф с самого своего рождения. Монтаж являлся мощным средством не просто объединения кадров для синтеза образов и планов, но и нарративизации, а разве нарратив, множество раз проигранная в разных фильмах схема-последовательность разных кадров-знаков, не может предстать как своего рода уже устоявшаяся в кинематографе мифология о повествовании?

Практически все медийное или то, что оно представляет, подлежит мистификации. Но мистификация — не просто нечто ложное, а повествующее, развертывающее определенную историю, надстраивающее атмосферу и всю смысловую составляющую. Почему же кино никогда не вскрывалось мифологом? Кино, сочетая в себе художественное, музыкальное и литературное, всем своим видом волит к созданию целого мифологического мира. Перегнать кино в этом смысле смогли только игры со своей интерактивностью.

Но стоит уделить внимание тому, что же можно было бы посчитать знаком в семиотике мифологий кино. Есть разные взгляды на проблему: от кинемы (минимально-различимого зрительного образа), просто дискретных объектов (человек, дом, дорога) до образов-переживаний. Но мы понимаем, что мифологии свойственна интенциональность: зритель видит то, что нужно, или то, что он связывает и чему привносит смысл, поэтому, следуя за Людвигом Витгенштейном, наши знаки, объединенные в одно целое, подобны его картинам.

Знаки можно описать словами таким образом, чтобы они денотировали (отсылали) к образам, ведь кино срезает реальность, а язык повсеместно хорошо приучен к ее описанию. «Множество людей, смотрящих на постановку»; «тумбочка возле камина»; «телевизор перед диваном»; «экран телевизора, занимающий весь кадр» — все это фактическое, составленное в форму пропозиции. Во втором случае тумбочка возле камина уже обозначает за знак два объекта и отношения между ними, а последний же описывает и отношение объекта к пространству кадра, то есть мы можем произвольно фиксировать не только ситуацию в кадре, но и отношение ситуации к самому кадрированию, к камере, к зрителю.

Большое количество кинотеорий заточено на перцепции стандартизированного зрителя, поэтому здесь нужно довериться самому зрителю, ведь перевод кино на условный французский, русский язык в пропозициональной форме — уже некий результат перцепции. Поэтому понимание киноэкрана как смутной неопределенной семантической поверхности, где знаки схватываются произвольно, а смысл конструируется в голове, наиболее гибко.

Даже условная оптика киноаппарата не может исключить этого способа заключения смешанных образов в знаки: «перевернутое лицо, смотрящее в камеру», «камера, прорывающаяся через толпу». Такое схватывание образов-знаков позволяет частично исключить проблему разделения плана выражения и плана содержания в кино.

Но, несмотря на насыщенную мифическим поверхность экрана, сам зритель становится точкой генерации смыслов — именно он произвольно выделяет отдельные образы в знаки и реконструирует миф и его смыслы у себя в сознании.

Миф и зритель: как кино наполняется смыслами

Схватывание мифологий в кино — именно схватывание, моментальное считывание поверхности экрана; почти сиюминутное понимание того, что происходит.

Человек, сидящий перед киноэкраном, бездумен, он лишь схватывает, моментально придает смысл и даже предсказывает на основании привычки сюжет, очередной кинотрюк или монтаж, а какие-то приемы называет попросту клишированными. Особым образом в театре посредством декораций человек схватывает и ситуацию. Когда-то для понимания игровой ситуации было достаточно и маски, но Греческий театр Диониса был слишком близок к реальности в отличие от современного ультрадекорированного театра и воображаемого пространства кино. В течение развития всей истории, нагромождения огромного исторического, культурного контекста для восприятия театра зрителю стало требоваться все больше декорации для внедрения в ситуацию вплоть до того, что ее поясняющая функция сменилась на функцию зрелища и увеселения. В этом смысле кино стало предпочтительнее театра, ибо оно устраняет вообще ту самую театральную условность — перед зрителем реальность, а не театр. Но кино все еще остается, несмотря на существование нескольких планов в одном кадре, в некотором смысле театром. Как и зритель Театра, считывающий искусственные символические схемы в декорациях, зритель кино считывает пространство экрана.

И все же… Когда мы решаемся посмотреть «умное» кино, берем фильмографию Дэвида Линча и выбираем какой-нибудь «Малхолланд Драйв», мы вообще понимаем, что происходит? Неподготовленный зритель — зритель, который не носит определенные мифологии, не может придать смысл происходящему. Для него длинный психодел Кубрика из Космической Одиссеи характеризуется пустым словом «психодел».

Неподготовленный зритель, смотрящий кино Линча, не обладает мифологией мистического у себя в голове и не поддается мифологии «Малхолланда» — для него багровое пространство с карликом «Твин Пикс» может лишь навевать пустую тоску. Как и смотрящий Тарковского вообще не схватывает концепцию ваяния времени и в перетекании лужи может разглядеть лишь воду.

Отсутствие коннотаций для зрителя вынуждает видеть в картине лишь материальное пространство, не обладающее никакой смысловой насыщенностью. Именно по этой причине массовый зритель и скучает на умном кино, ведь оно не предоставляет композицию образов-знаков, которые способствуют узнаванию родственного сообразно своему социальному, культурному положению.

Когда мы смотрим «артхаус», когда скучаем — мы видим в кино будто бы чисто материальную сторону: мы видим не аллюзию одиночества в огромных пустых пространствах, а просто пустые пространства, белые стены, тишину. Массовое кино является массовым не от своей простоты, а из-за использования уже готовых и въевшихся в культуру мифологий, доступных почти каждому человеку, что находится в состоянии постоянного потребления.

Разве постепенно обучаясь гуманитарному знанию, мы не становимся способными гораздо быстрее схватывать написанное, считывать сложные языковые конструкции, наполненные терминологией? Мы уже можем сказать, что нам тяжело читать? Когда спросишь увлекающегося философией, как же он может вообще воспринимать Хайдеггера, то, вероятно, тот просто разведет руками и скажет: «привычка». Как читателя можно было бы научить определенной, закономерной дешифровке и схватыванию определенных смыслов, внедрив нужным образом в дискурс — так и зрителя можно воспитать при помощи самого кино, внедряя его в мифологическое кинопространство.

Как мы говорили, критик — тот, кто смог сформулировать уже знакомую мифологию кино или распознать новую. Критик поэтому и должен быть эрудирован. Не для того, чтобы просто считывать религиозные символы, отсылки к классической литературе или выявлять денотации, но и для того, чтобы формулировать все коннотации, которые он может выхватить из произведения.

Тут действует прямая закономерность: чем ты «эрудированнее» — тем больше схватываешь. Поэтому и критика носит скорее синтез метафорического и аллегорического вкупе с историографическими оценками и раскрытием событий вокруг кино (участия актеров; значения фестиваля, на котором это кино прокатывалось и т. д.). Ибо путем осознания самых неестественных, непонятных образов через другие и возможно выражение смыслов кино в текст.

Поиск просто бесконечных отсылок и денотаций принадлежит к профанированной критике, возбуждает особый интерес у обычного зрителя. Но сам по себе интертекст в кино подвержен такому означиванию, чтобы выявление гиперссылок в кинематографе доставляло настоящее интеллектуальное удовольствие, удовольствие расследования.

Субъект — носитель мифологий и их активный потребитель, режиссер — тот, кто воспроизводит мифологии на экране, сам их создает. Как архитектура с революции Баухауса, интерьеры глянца смогли обрести свои знаковые интерпретации, как знак действительно вверил поворотную точку в различных гуманитарных исследованиях с позиций социокультурного анализа — так и кино должно быть подвергнуто семиотической обработке.

Мифология супергеройского кино, мифология интертекста, мифология войны в кино, мифология реализма — все это напоминает мифологии Барта: «Мозг Эйнштейна», «Астрология», «Два мифа молодого театра», где автор обыгрывает деконструкцию, вскрытие, казалось бы, совершенно обыденных вещей: от мифологии блюд из буржуазного журнала до раскрытия всей атмосферы велогонки Тур де Франс. Кино же само по себе — обширный каталог мифов.

Кино как мощный ретранслятор мифологий: почему исследованиям киноискусства нужен мифолог

Ролан Барт рассматривал мифологию как нечто, скрывающее реальность, нагромождающее вокруг действительного положения дел механизм, созданный ради реализации злостных интересов буржуазии или сохранения культуры капитализма. Тут философ-семиотик мыслит, скорее, как Марксист. Для него идеология (по факту, мифология) есть ложное мышление. Но мы предполагаем, следуя мысли Эдмунда Гуссерля, что миф сам по себе неустраним и идет вместе с естественным человеком и его интересами: за одним слоем мифа скрывается другой, дающий то самое практическое представление о предмете.

Мифическое мышление — естественное восприятие той самой материальной реальности, к которой подмешиваются наши представления, значения, смыслы. В общем-то, знание можно было бы назвать особой мифологией. Развенчивать миф — значит найти ему замену. Кино можно рассматривать как срез реальности, культурных событий, срез массмедиа, рекламы (если камера направлена на баннер, продающий бренд), срез взаимоотношений людей, эмоции… Кинообразы в таком контексте — провокаторы.

Поэтому кино становится одним из самых крупных современных источников ретрансляции культуры и генератором совершенно новых мифологий. И неважно, бессознательно ли считывание мифов или сознательно… И дело не в существовании буржуазного кино, а в характере существования человека, который неизбежно становится носителем мифов, кои нежно предоставлены современной массовой культурой, образованием и вообще любым информационным потреблением.

Предпринимаемые попытки анализа с психоаналитических традиций или попытки возведения всеобщей теории кино привели к классической ситуации, когда концепция или система стремится вместить в себя то, что ей противоречит. Кино многообразно, наращивает свой технический аппарат… но, что самое важное, — границ смыслообразования попросту нет. Каждая работа обладает некоторой одновременно уникальной и обобщенной семантической картиной. Хотя мифология и остается чаще именно коллективной мистификацией объекта, но именно поэтому и семантическая интерпретация кино редко бывает оригинальной. Сколько найдется интерпретаций массовому и классическому, или даже экспериментальному кино? Сколько всего будет распознано?

Исследование с точки зрения мифологии позволяет не навязывать кино обязательный теоретический аппарат, не сводить все к одному единому метаязыку или классификации образов, но гибко проводить анализ и даже производить типологию, исследовать опыт зрителя. Ведь кино — пространство генерации мифического и его обмена.