В 2023 году в издательстве университета Висконсина вышла книга «Charlottengrad: Russian Culture in Weimar Berlin» филолога Романа Уткина. Исследование посвящено «русскому Берлину» 1920-х годов. Немецкая столица того времени стала важной точкой притяжения для эмигрантов с самыми разными взглядами, которые образовали одно из первых в мире сообществ, столкнувшихся с проблемой безгражданства.

Свою книгу Роман Уткин обсудил с поэтом и теоретиком литературы Павлом Арсеньевым для проекта «#4 [Translit]: Printed matter in exile», а специально для самиздата авторы подготовили расширенную русскоязычную версию диалога. Вместе они поговорили об очевидных параллелях между Берлином двадцатых прошлого и Тбилиси, Ереваном и Стамбулом настоящего, о концепции «пробной эмиграции» и о том, как опыт культурных деятелей вековой давности может помочь тем, кто оказался в похожей ситуации сегодня.

Павел Арсеньев: Берлин «ревущих 20-х» всегда воспринимается как некая культурно-политическая аномалия, невероятно гипнотическая, приглашающая к мемуарному вчувствованию, но редко объясняемая. Должен сознаться, что только благодаря твоей книге «Charlottengrad. Russian Culture in Weimar Berlin» я наконец понял, что дипломатически определило такую его миграционную аттрактивность 1920-х.

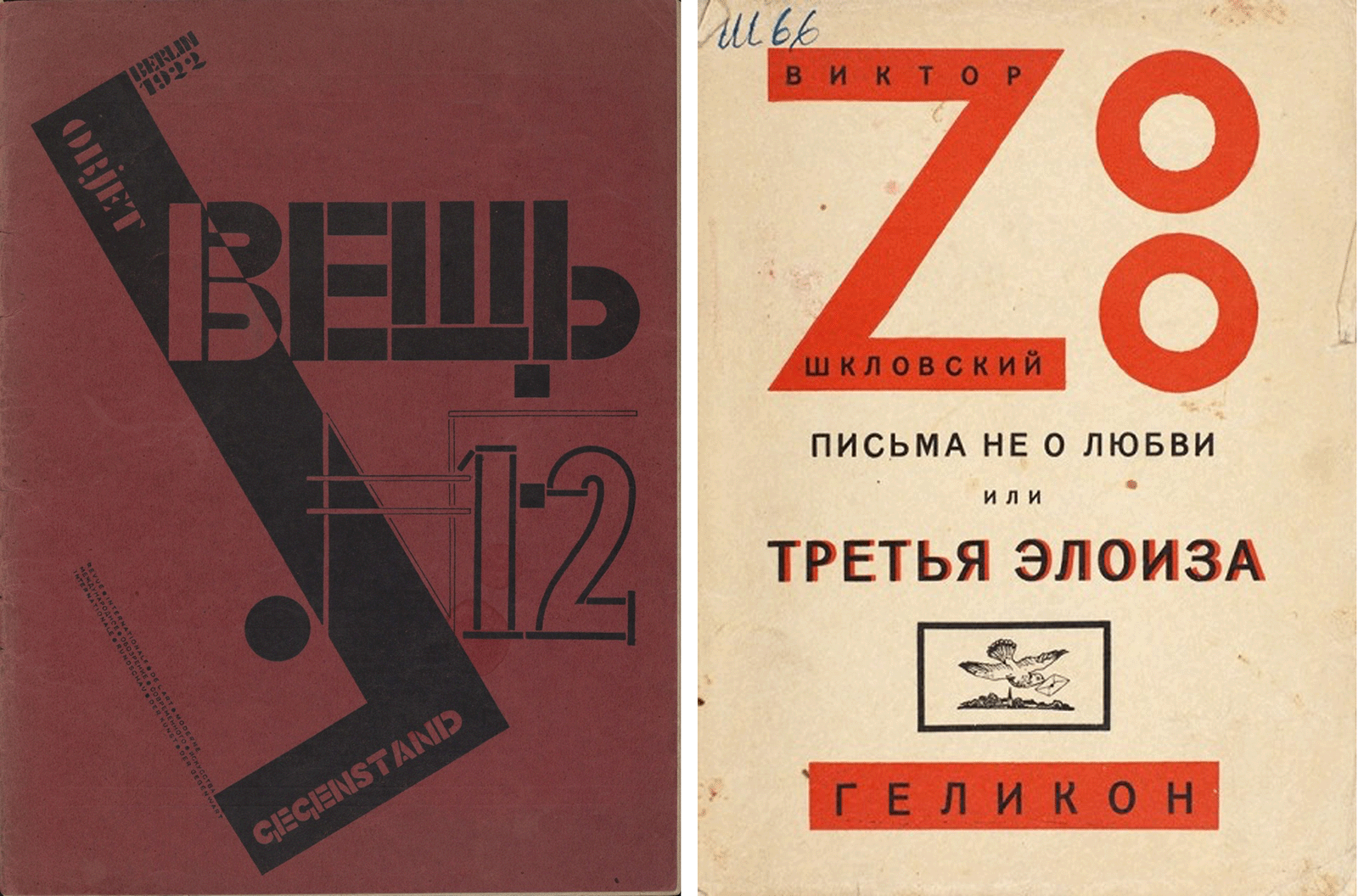

Первая глава книги начинается цитатой из редакционного вступления Эренбурга и Лисицкого в журнале «Вещь»: «Блокада России заканчивается», и в том же абзаце Берлин неожиданно смещает Петербург с насиженного места «окна в Европу», хотя функционально Берлин был скорее витриной — то есть чем-то, позволяющим рассматривать вблизи выставленное за стеклом. Можно себе представить, что витрины, как и окна, часто бьются в революционной ситуации и тогда то, что было внутри, и то, что было снаружи, смешиваются…

Не меньше этой миграционной аномалии Берлина 20-х увлекает и набросок классификации эмиграции по городам, которая указывает на разброс самих векторов эмиграции.

Берлин был одним из многих городов, приютивших разбросанных по миру россиян после падения Российской Империи в 1917 году. Большие émigré-кластеры образовались в Белграде, Софии, Стамбуле, Сан-Франциско, Лондоне, Каире, Праге, Харбине и Париже. В каждом из этих городов устоялся особый эмигрантский флёр. Белград, София и Каир стали оплотом «белых» ветеранов, проигравших «красным» в гражданской войне. В Стамбуле образовался хаб для всех, кто бежал от гражданской войны через Крым и Чёрное море. Сан-Франциско стал популярным направлением для тех, кто бежал через Дальний Восток. Лондон и Копенгаген в основном дали кров выжившим членам королевской семьи. В Праге образовалась ячейка русско-эмигрантской академии, своего рода университетский городок в изгнании. Харбин стал российским форпостом на северо-востоке Китая ещё задолго до революции 1917 года, после которой он значительно вырос и в размерах, и влиянии. Париж, извечный магнит для художников и писателей, в 1920-х стал также и местом с многочисленными возможностями для неквалифицированных рабочих-мигрантов. А Берлин в 1921–1924 годах стал перекрёстком в смысле, не применимом к другим городам: местом встречи как победителей, так и проигравших в гражданской войне; местом транзита, где можно было пересмотреть политические взгляды и проверить художественные практики.

О различных темпоральностях и модальностях «присутствия на Западе» (космополитизм авангарда, политическое изгнание, беженство из чрезвычайной ситуации, etc) я стал задумываться, когда зимой 2020/21 года оказался в Марселе, через который часто проходили маршруты эмиграции, в том числе литературно-политической — к примеру, поэта-футуриста Илья Зданевича, двигавшегося сюда из Грузии через Константинополь, здесь до сих пор обнаруживаются кое-какие его биографические следы. Один мой приятель снимал фильм о нем, часто наведываясь в Марсель, а я дописывал книгу о другом футуристе и путешественнике — Сергее Третьякове, чьи маршруты, в том числе идеологические, всегда вели обратно — на «единственную настоящую родину пролетариата», как он пишет в письме Брехту.

Траектории двух этих парадигматических представителей космополитического — до поры — авангарда часто пересекались как раз в Берлине, куда Зданевич приезжал с лекцией «Где футуризм зимует», а Третьяков — с лекцией об оперативных колхозных очерках. В связи с этим у меня возник образ эпохи космополитического авангарда как такого лета, когда все много путешествуют (и пересекаются в Берлине, например), но потом приходится разъехаться по домам — на зимовку. И даже тем, кто рассчитывал на отмену границ и государств, приходится выбирать, где именно «зимовать» политически (такая хронологизация терминологически выходила тем более убедительной, что мы знаем о послесталинской оттепели).

Сегодня мы оказались словно бы в ситуации «длящегося февраля», а Берлин снова принимает множество мигрантов с востока. Есть ли у тебя какие-либо возражения против очевидно напрашивающихся параллелей с Берлина (19)20-х и Берлина (20)20-х?

Роман Уткин: Существует мнение, что нынешняя «волна» похожа на пред-первую/белую, дореволюционную волну политэмигрантов, которая была более сплоченной, политически грамотной, и которой удалось вернуться. Однако, мне кажется, что любые аналогии в определенный момент разбиваются об историческую реальность текущего момента. Нынешняя война это не гражданская война столетней давности; путинская Россия это не молодое государство Советский Союз, создание которого действительно потрясло мир. Соцсети, мессенджеры, и прочие технологии позволяют быть на связи с родными и близкими и создают иллюзию присутствия. Ностальгия по ручейкам и березкам родины если и есть, то выражается иначе. Мне даже представляется, что аналогии это тоже своего рода иллюзии. В данном случае, я за пристальное внимание к настоящему.

Возвращение в СССР из эмиграции, скажем, Алексея Толстого, связанное с большим публичным скандалом, очень показательно для того времени и места. Сейчас я не могу припомнить яркого, резкого, болезненного перехода границ географических и политических среди знаковых авторов, оказавшихся в эмиграции после февраля 2022. Также одним из важнейших и определяющих социально-политических движений «русского Берлина» начала 1920-х было сменовеховство. Сегодня мы не наблюдаем призывов пересмотреть отношение к российской власти, по крайней мере пока. Переоценка ценностей если и идет, то в среде эмигрантов. Однако в этом нет ничего нового структурно. Ты упомянул Илью Зданевича. Его доклад 1923 года «Берлин и его халтура» вполне современен на мой взгляд. Зданевич тогда выступил с лекцией о его впечатлениях о литературной обстановке русского Берлина в Париже в январе 1923 года. Зданевич критиковал в пародийном ключе всех писателей, находящихся в тот момент в Берлине (Белого, Ремизова, Алексея Толстого, Шкловского, Пастернака, Эренбурга, Северянина и «далее до умопомрачения»), за их халтуру, то есть за «давление социальных лозунгов на искусство» и «неопередвижничество», но в то же время и за коммерциализацию письма и отсутствие «искренности». Очень интересна его реплика о том, что «модернизм стал самой лёгкой формой искусства. Вот отчего в России все в мгновенье ока полевели…»

Геопозиция речи и хронология промежутка

ПА: В рамках развиваемой мной гипотезы о «геопозиции речи», я утверждаю, что эта категория, хотя и известная лингвопрагматике, получает особенную актуальность именно сейчас — в ситуации массовой русофонной миграции, разворачивающейся в эпоху лоукостов и соцсетей.

В предыдущие волны речевая геопозиция практически не отличалась от физической геолокации или органически из нее вырастала: у эмигрантов — она была эмигрантская, а у «простых советских граждан» — просто-советская. И даже диссиденты были людьми именно советскими, а художественный андеграунд укоренен в советской материальной культуре и обязан ей.

Сегодня сдвиг в эмигрантскую жизненную ситуацию, происходит не столько внезапнее, сколько технически быстрее. У людей, как правило, нет времени вырабатывать свою речевую геопозицию и поэтому она иногда симптоматично запаздывает или кричаще диссонирует с новой жизненной ситуацией. При этом быстрее перемещаются не только тела в пространстве новой географии изгнания, но и слова в электронной среде. Здесь сказываются те симптоматичные риторико-идеологические разрывы, которые говорят о том, что вы говорите «все еще из России» или как будто вам придется в нее вскоре вернуться и «все сказанное может быть использовано против вас».

При этом если в советское время люди зачастую морально и риторически готовились к эмиграции десятилетиями, превращались в «не совсем советских» или во внутренних эмигрантов (тогда как физический переезд часто так и не случался), то как раз в самом начале советского периода, как ты верно подчеркиваешь, эти позиции вообще еще только формировались. Только в этом смысле я хотел бы провести параллель между нынешним моментом, когда все стронулось с места вполне внезапно и зачастую начало определять политические взгляды, с описываемым тобой моментом и процедурой «пробной эмиграции», в которую пускались легко и в которой первоначально смешивались противоположные политические агенты.

Есть однако и существенные различия — во всяком случае для читателя, который сам вкусил недавно прелестей эмиграции. И для выявления этих различий может быть полезно обратиться, как ты это делаешь в книге, к тыняновской теории промежутка. Ты стремишься проникнуть в момент до чётких лагерей и даже просто определений эмиграции, переместить читателя в момент насыщенной неопределённости, и это чрезвычайно резонирует с сегодняшним опытом многих, но мы, твои читатели, все же сейчас вынужденно оказываемся в ситуации непрогнозируемости, которую хотелось бы скорее преодолеть и добиться некой ясности.

РУ: Твой вопрос исходит из понимания культурного пространства, разделённого надвое: есть российское и условно эмигрантское. В своей книге, описывающей культурную ситуацию столетней давности, я хотел показать, что в определенный момент стало удобно использовать «эмигрантское» как своего рода эстетический и этический антоним «советскому». Как ты подчеркнул ни то, ни другое понятие не были замкнутыми в себе, то есть значения понятий «эмигрантское» и «советское» развивались и устанавливались в начале 1920-х; они не были статичными. Именно поэтому я читал берлинские тексты того времени через «промежуток» Тынянова, который писался в 1924-м.

И игра в поэзию сейчас идет высокая. Стих — трансформированная речь; это — человеческая речь, переросшая сама себя. Слово в стихе имеет тысячу неожиданных смысловых оттенков, стих дает новое измерение слову. Новый стих — это новое зрение. И рост этих новых явлений происходит только в те промежутки, когда перестает действовать инерция; мы внаем собственно только действие инерции, — промежуток, когда инерции нет, по оптическим законам истории кажется нам тупиком. (В конечном счете, каждый новатор трудится для инерции, каждая революция производится для канона.) У истории же тупиков не бывает. Есть только промежутки.

Если мы применим лит-теоретическую конструкцию Тынянова к этнографии эмиграции, то по «оптическим законам истории» сложно себе представить более антисоветского эмигрантского писателя, чем белогвардейца Романа Гуля, например. Однако таким он стал после переезда в США в начале 1950-х годов. В Берлине 1920-х он вполне себе дружил с приезжавшими в Германию по разным причинам Пильняком, Фединым, и Толстым. Его первая автобиографическая книжка «Жизнь на Фукса» — об эмиграции как о потере себя — вышла не где-нибудь, а в Госиздате в 1927 году.

Говоря о сегодняшнем дне, одно дело, если чья-то геопозиция расположена в Берлине или Париже. А что если это Дубай? Иными словами, я согласен, что «геопозиция речи» крайне важна сегодня. Вопрос в том, как нам увидеть геопозицию во всей ее противоречивой сложности. Вполне вероятно, что мы сами находимся сейчас в «промежутке» из которого перспектива еще не установилась. Здесь мне вспоминается Цветаева, отчаянное возвращение которой в СССР в 1939 мне всегда представлялось вполне себе безумным, но сейчас я начинаю лучше понимать насколько уехавшая в 1922 Цветаева не могла вообразить во что превратилась страна к тому времени. Это я к тому, что темпоральность геопозиции тоже существенный фактор.

Что же касается непрогнозируемости, то здесь большую роль играют внешние факторы. Шарлоттенград появился во многом благодаря Рапалльскому соглашению 1922 года. Начал он исчезать не в последнюю очередь из-за финансовых кризисов эпических масштабов.

Пробная эмиграция vs. релокация?

ПА: Здесь мы подходим к наиболее резонансному сегодня понятию — пробной эмиграции, trial emigration, как бесплатный период пользования компьютерной программы, за который вы должны то ли понять, нужна ли она вам, то ли привыкнуть и уже потом не суметь (забыть) отказаться от подписки, то ли выполнить какие-то задачи и отказаться от долгосрочной подписки. Это понятие очень современное по определению trial (и следовательно по существу феномена), но как будто не слишком современное по существительному emigration — ведь сегодня, когда уже невозможно в точности назвать порядковый номер волны, не говоря уж о степени определенности планов, из-за чего возможно и принято называть это «релокацией».

При этом на мой взгляд, понятие релокации, опять же, указывая на чисто географическое перемещение, призвано дедраматизировать опыт изгнания и депроблематизировать вопросы дискурсивных «отношений с родиной». Однако релоцированное за дверь возвращается в окно (браузера) — вопросами о геопозиции: «А, вы просто (не) из N. сейчас говорите? А что это вы как будто не в N. выражаетесь? Чтобы не прозвучать слишком из-N». Разумеется, если вы не знаете, где вы будете жить в ближайшие годы, можно повременить с лингвофилософской рефлексией, однако проблема в том, что соцсети не ждут и заставляют вас высказываться с той или иной геопозиции. Их, так же как и фашизм языка, «заключается не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто». И это определяет очень многое, начиная с выбора слов. Например: «война» — для находящихся в Европе, «специальная военная операция» — для адептов российской идеологии и лиц, от нее зависящих и «все эти события» для тех, кто еще не знает, сможет ли получить визу или придется вернуться.

Другими словами, кажется, что сегодня Ереван, Тбилиси и Стамбул выполняют такую же роль (возможно, с легкими вариациями соответственно собственной принадлежности этих городов к Европе), что и Берлин в 1920-е.

Причем по тем же причинам дипломатической транзитности и миграционной пористости. Люди едут туда как «выбеженцы» — в ужасе от начатого их страной или из каких-то серьезных опасений за свою жизнь и свободу, но по истечении некоторого времени и эмоций ужаса (или оснований для опасений) возвращаются, зачастую в еще более депрессивном состоянии, или двигаются дальше в направлении дальнейшей неопределенности.

Все это очень подходит под твое определение «пробной эмиграции», даже если называется сегодня более туманно или неопределенно «релокацией» (сама ситуация ведь неопределенна). Мой вопрос к тебе такой, помогала ли твоим героям пробная эмиграция трезво оценить шансы на выживание в эмиграции или навсегда раскалывала жизнь на две перспективы и конкурирующие сценарии? (Это ведь тоже один из эффектов этой, казалось бы, безобидной процедуры.)

РУ: Я согласен с предположением, что более всего похожим на Берлин 1922-го были Ереван, Тбилиси и Стамбул 2022-го, то есть люди оказались в этих городах не потому, что они стремились именно туда, так как всегда хотели там оказаться, а потому, что так сложились географические, дипломатические, финансовые обстоятельства. Иконический Берлин «ревущих двадцатых» был замечательно отвратителен большинству беженцев из бывшей Российской империи, судя по тому, что они писали о нем в переписке и автобиографической прозе.

Спасибо, что ты обратил внимание отдельно на валентность «пробности» (trial) и «эмиграции». Одной из моих задач было показать, что само понятие эмиграции приобретало новые смыслы в начале 1920-х. Ведь до того, «эмигрант» представлялся как политэмигрант в первую очередь, начиная, пожалуй, с Герцена и Бакунина. После октябрьской революции возникают «белоэмигранты», а спустя несколько лет к ним присоединяются люди, или уехавшие по собственной воле (например, чтобы заниматься издательским делом), или высланные советскими властями (пассажиры т. н. Философского парохода), или командированные советским властями (Ходасевич и Берберова), или беженцы (Шкловский), или условно путешественники (Пастернак, формально приехавший навестить родителей), или политтуристы (Маяковский и Есенин). Список типов можно продолжить.

Многие из них останутся зарубежом — причем, необязательно объявляя себя эмигрантами. Далеко не все, кстати, вообще хотели называться эмигрантами (об этом хорошо пишет Эренбург). Пример Ходасевича в этом случае очень показателен: это не он выбрал эмиграцию, а его жизнь за границей постепенно превратилась в эмиграцию. В определенный момент у него истек срок годности советского паспорта, и к тому времени он уже не мог себе представить и позволить возвращение в СССР. Поэтому мы можем говорить о том, что понятие эмиграции переформатировалось в этот пробный период. Упрощая твою метафору для объяснения пробной эмиграции: за время «бесплатного периода пользования» сама «компьютерная программа» изменилась. В английском есть еще очень важный оттенок слова «trial» — испытание. Пробная эмиграция/trial emigration это и испытание эмиграцией и эмиграции.

В этом смысле мне кажется знаковым факт того, что многие из ныне покинувших пределы Российской Федерации называют себя релокантами.

Очевидно, что для многих уехавших смысловая нагрузка слова «эмигрант» делает его нежелательным для самоидентификации, тогда как есть и те, кому важно называться именно «эмигрантами.» И вот это в свою очередь очень похоже на то, что происходило сто лет назад.

Свобода речи vs плотность институциональной среды

ПА: Поговорим о методологии. Когда читаешь о рассмотренных тобой стратегиях пробной эмиграции трех поэтов — Пастернака, Маяковского и Ходасевича — все время вертится на языке формулировка «символический капитал», с вывозом которого многие возятся и сегодня. Во всяком случае, ты очень внимателен к их профессиональным ставкам, а не только к «загадочным русским душам», поскольку привлекаешь теорию литературного быта.

Отправляясь в Берлин в как минимум не самый беспроблемный момент их «советской» карьеры, эти поэты едут, чтобы прицениться к курсам их конвертации («reevaluate their career»), попробовать толкнуть свой талант или даже, как ты часто формулируешь, «найти новые возможности для публикации и новую публику за пределами России» (как например это делает Маяковский, судящийся в этом году с Госиздатом и подписывающий контракт с Malik Verlag). И даже отказ эмигрировать и возвращение не были лишены символических выгод, как в твоём примере про Пастернака: «У отказа Пастернака эмигрировать была и другая важная цель — продемонстрировать его значительность как русского поэта. <…> В Берлине Пастернак ясно осознал, насколько связаны исторический выбор и судьба поэта».

Но то, что они пытаются решить — это на самом деле еще более сложное и хорошо знакомое многим культурным работникам уравнение: где больше шансов сохранить и приумножить творческую фертильность (а в случае Ходасевича это понятие всплывет чуть ли не буквально — в «Путём зерна») — при патриотическом сценарии или интернационалистском — «С моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», как это сформулировала Ахматова, или на Западе, отнюдь не лишенном русскоязычных издательств и даже литературных кругов, что тогда живо демонстрировал Берлин.

Обе альтернативы на самом деле упираются в связанные параметры свободы речи и плотности институциональной среды, которая необходима для литературного творчества. Сегодня многие осознают, что говорить свободно в России не получится, тогда как эмиграция характеризуется разреженной институциональной атмосферой и дефицитом аудитории — во всяком случае русскоязычной (из чего следуют различные сценарии языковой гибридизации).

Путём зерна

Проходит сеятель по ровным бороздам.

Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,

Но в землю чёрную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,

Оно в заветный срок умрёт и прорастёт.

Так и душа моя идёт путём зерна:

Сойдя во мрак, умрёт — и оживёт она.

И ты, моя страна, и ты, её народ,

Умрёшь и оживёшь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путём зерна.

Владислав Ходасевич, 1917

РУ: Давай всё же не будем забывать, что «Путём зерна» — это текст 1917 года, а ахматовский «чуждый небосвод» — из стихотворения 1961-го, кусочек которого потом появляется в качестве эпиграфа к тамиздатскому изданию «Реквиема». При всей привлекательности этих противоположных сценариев (патриотический vs интернационалистский), это попытка практического оформления очень сложной реальности: как тогда быть с Эренбургом, Белым, да и Горьким, который в данный момент вполне себе еще эмигрант. Потом, «Путем зерна» переосмысляется в мрачном берлинском стихотворении Ходасевича «Под землей», где вместо зерна, прорастающего в чёрной земле, читателю является мастурбирующий старик в подземном общественном туалете. Казалось бы, на тот момент в Берлине есть и свобода речи и насыщенная среда, но для Ходасевича все вокруг «Уродики, уродища, уроды». С одной стороны, это радикальный пессимизм, приводящий автора в творческий тупик, но с другой, это воплощение духа экспрессионизма.

Свобода речи как важная ценность ярко артикулируется Набоковым в его статье «Юбилей», написанной к десятилетию революции 1917 года. Он пишет: «Мы празднуем десять лет свободы. Такой свободы, какую знаем мы, не знал, может быть, ни один народ. В той особенной России, которая невидимо нас окружает, живит и держит нас, пропитывает душу, окрашивает сны, — нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и нет власти, кроме нашей собственной совести. Мы о ней можем всё сказать, всё написать, скрывать нам нечего, и никакая цензура нам не ставит преграды, мы свободные граждане нашей мечты». Однако ценность этой свободы находится в прямой зависимости от плотности аудитории, как ты и говоришь. Поэтому, как показывает пример Набокова, ищущего издателей на английском уже несколько лет спустя, ставка делается на расширение аудитории.

Возвращаясь к первой части твоего вопроса о методе, я должен сказать, что я бы не смог анализировать этот материал через призму литературного быта если бы не было исследований «русского Берлина» целого поколения ученых, в частности Лазаря Флейшмана и Карла Шлёгеля. Кстати, цитата о Пастернаке и его осознании связи между «историческим выбором и судьбой поэта», которую ты приводишь выше, это тезис Флейшмана. Благодаря существенной научной литературе на тему русского Берлина, я мог рассматривать эти время и место с разных теоретических ракурсов — и эйхенбаумского литературного быта, и тыняновского «промежутка». Первые две главы и четвёртая, набоковская, во многом написаны опираясь на опубликованные ранее труды и материалы. Третья и пятая главы основаны на архивных находках.

Мне очень близка архивная этнография, если можно так выразиться. Сравнение, скажем, личной переписки и публичных выступлений как попытки восстановить быт и темпоральность. Ведь без них сложно выстраивать обоснованные рассуждения о символическом капитале. Сейчас, по прошествии двух лет с выхода книжки, я понимаю насколько сильно на меня повлиял и влияет методологически набоковский «Путеводитель по Берлину», текст 1925 года — исследование городского пространства в духе прото-École des Annales. В прологе Набоков пишет: «Усевшись, я рассказываю приятелю о трубах, трамваях и прочих важных вещах». Всё, что кажется неважным в моменте оказывается очень «важными вещами» в исторической перспективе. Вот я и пытаюсь понять важность этих вещей, будь то опубликованный текст или записочка в архиве.

Эмигрантские круги или модернистские ставки?

ПА: Саморефлексивная лирика без отчётливых политических референций в случае многих анализируемых тобой авторов заворачивается к автореференциальности знака или медиума, такому модернистскому сценарию для литературы. Чем менее понятны автору социальные перспективы, тем больше самообращенности художественного произведения к статусу такового Не устраивая ни плач по утраченной России, ни признавая значения Революции, то есть не будучи готовы к тем или иным (референциальным) проекциям, не говоря уж о пропаганде, твои авторы зачастую как будто рефлексорно склоняются к медиуму как к единственной надежной реальности («Про эти стихи»). Кубистский синтаксис Пастернака как будто сопротивляется внятной политической повестке и предпочитает изломанность перспективы или мигрирующую точку зрения. Выбрать одну из интерпретаций значит обрубить параллельные ветки или пути к отступлению.

В этом контексте резонансов между эмиграцией и модернистской литературной телеологией интересной фигурой, — возможно, даже более интересной, чем «вернувшиеся» Пастернак и Маяковский, — оказывается Ходасевич, выезжающий как официальный делегат Наркомпросса и издающий первое время в Берлине журнал с Горьким. Эмигрантом и тем более лицом без гражданства, как ты подчеркиваешь, он станет позже (в 1925-м), и в этом смысле он зашел намного дальше в подвешивании своего статуса как экстерриториального. В отличие от всё ещё иногда проговаривающегося о своём пространственном патриотизме Маяковского («Быть русский поэтом, писателем…можно только живя в России, с Россией. Пусть не думают въехать в Москву на белом коне своих многотомных произведений засевшие заграницей авторы…»), Ходасевич наиболее последовательно «переселяется в письмо» («The uncertainty of belonging in a rapidly changing world can be overcome through writing») и в нем, разворачивающемся на русском языке, видит причину для идентификаций с национальной традицией (а не географию литературного быта или отражаемых в стихах реалий). Другими словами, такой тип изгнания заставляет присоединиться не к эмигрантским кругам, а скорее к модернистским ставкам, что ты прослеживаешь у Ходасевича на мотивом уровне. Можно ли сказать, что сама модернистская ставка на медиум вообще и в случае поэзии на язык как единственный «дом бытия» как-то генетически связана с опытом эмиграции, который знали многие «классики модернизма» (Джойс и Беккет, сюрреалисты и экспрессионисты)?

РУ: Это меткое наблюдение. Существует мнение, что все эмигрантское неизбежно консервативное и второстепенное. Ходасевич, например, был изначально солидарен с такой позицией. По приезде в Берлин в 1922 он пишет в письме в Россию: «Литература здешняя провинция. Придется все перевертывать и устраивать переоценку ценностей». Эта «переоценка ценностей» однако привела его к переосмыслению эмиграции, но, во-первых, на это ушло несколько лет и, во-вторых, его письмо не стало от этого менее интересным, хотя он постепенно и перешел от поэзии к критике и литературоведению (здесь хочу порекомендовать исследование Ярославы Ананко «Каникулы Каина»).

Одной из задач моей книги было показать именно развитие (русского) Берлина из места схватки и передышки (Что делать? Как писать? Где жить?) в один из центров альтернативного развития русской культуры — эмигрантского, но не закупоренного эстетически в прошлом.

Здесь важную роль играет еще и о поколенческий конфликт или поколенческое напряжение в эмиграции. Младшее поколение (в Берлине это Набоков, Владимир Корвин-Пиотровский, Раиса Блох и Михаил Горлин, например) отстаивало свое право на выражение «миссии русской эмиграции» своими словами. Было бы несправедливо рассматривать модернистское как априори аполитичное, а эмигрантское как всегда политизированное. Например, русская поэзия Набокова, вызывающе архаичная по многим параметрам, являет собой и формальный эксперимент и, тем самым, политическое высказывание.

Говоря о ставках на медиум, хотелось бы обратиться к терминам как таковым. Мне кажется, что «модернизм» и «модернистский» настолько перегружены и переиспользованы (можно так сказать про «overused»?), что иногда полезно от них отказаться, и описывать явления без использования ярлыков — как своего рода риторическое упражнение. Под фразой «модернистские ставки» я понимаю последовательную разработку автономии художественного произведения. Мы можем рассматривать подобную автономность как независимость от национальных традиций через экспатриацию. Если связывать такую практику письма с опытом Джойса, Джуны Барнс, Беккета, или Гертруды Стайн, то важно помнить о разнице в качестве их «изгнания» и русских авторов в эмиграции. Англоязычным авторам, живущим в межвоенном Париже, а также их текстам, вернуться домой не составляло большого труда.

Эта неопределенность отражается и в словах, использующихся для описания «жизни вне родины». В англоамериканском контексте чаще всего используется «exile», а в русском «эмиграция» — из-за этого возникает некоторая семантическая путаница, по крайней мере когда мы говорим о классических волнах эмиграции, так как для первой волны есть не только «эмиграция», но и «изгнание» и «рассеяние» с соответствующими стилистическими тональностями. У русского слова «эмиграция» в нынешнем понимании довольно четкая генеалогия, ведущая начало от французской послереволюционной эмиграции (поэтому émigré, а не immigrant). А когда мы говорим о модернизме и эмиграции, я думаю, что мы все-таки имеем в виду exile/изгнание. И тут возникает парадокс, так как перехлестывается античность и современность (modernity) — Овидий и Ходасевич, например. Поэтому сам вопрос о ставке на медиум становится менее релевантным, так как в античном ракурсе традиция изгнания подразумевает историческую правоту. А эмигрантское письмо вероятно всегда есть политическое высказывание: выражение (себя) вопреки обстоятельствам.

Письма о возвращении

ПА: В заголовке целых двух анализируемых тобой текстов есть слово «Письма…» — будь то «… не о любви» или «… из кафе». «Письма из кафе» — так вообще мог бы называться любой модернистский роман (в письмах), ведь именно эта форма позволяет писателям «сознательно драматизировать процесс производства текстов и их рецепции», а ситуация записей в кафе указывает на бытовую, если не экзистенциальную неустроенность и при этом commitment к «публичному применению своего ума»: кафе как парадигматическое пространство публичной сферы, где читаются газеты и ведутся политические дебаты. Симптоматична в отношении этого и брезгливость носителя красной книжицы в широких штанинах к тому, как берлинцы «шейдеманят» в кафе. Возможно, здесь можно увидеть, один из возникающих расколов: так, если письма Эренбурга еще можно причислить к европейской публичной традиции, то письма Шкловского намного ближе уже к советскому жанру «открытых писем» — пока обращенных к эпохе или, впрочем, как последнее, прямо к ЦИК, даже если по мотивировке они обращены к возлюбленной.

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

и последнее. Оно адресовано во ВЦИК.

В нем опять говорится о двенадцати железных мостах.

Это письмо заключает в себе просьбу о разрешении вернуться в Россию.

Заявление во ВЦИК СССР.

Я не могу жить в Берлине.

Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для неё.

Неправильно, что я живу в Берлине.

Революция переродила меня, без неё мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться.

<…>

Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке начищенные черной ваксой, и синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку.

Виктор Шкловский, «ZOO, или Письма не о любви» (1923)

К тому же само слово «letters» удачно сочетает (особенно во французском) указание на лингвистические знаки и медиум почтовой связи одновременно. Можно анализировать письма и роман, состоящий из них, как речевые акты, а можно пойти еще немного дальше и увидеть медиа-прагматическое измерение ситуации: Шкловский пишет письма из временной эмиграции, Эренбург пишет их из космополитичного кафе, а текст Белого и вовсе происходит из университетской лекции (что также характерно для его биографии), таким образом все они располагаются в той или иной медиа-риторической ситуации письма.

РУ: Здесь стоит вернуться к литературному быту. В случае прозы Эренбурга, Шкловского и Белого о Берлине, это литбыт писателей, живущих в чужой стране. Здесь ставка на краткость и емкость, а в случае Белого и его «Одной из обителей царства теней» еще и тенденциозность. Очень важна сериальность этих текстов, будь то письма Шкловского или Эренбурговские открытки из кафе: они в принципе могут никогда не заканчиваться и в этом их современность.

Если проводить параллели с сегодняшним днём, то это своего рода паблики (каналы) в Телеграме. Стоит отметить, что все эти тексты отсылают к более ранним историческим сюжетам: полное название романа Шкловского «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза» — вторая после «Юлии, или Новой Элоизы» Руссо и средневековой истории любви Элоизы и Абеляра. «Царство теней» отсылает читателя к греко-римской античности и дальше — в древний Египет. «Письма из кафе» указывают на существование публичной сферы, которая возникает в общественных кофейнях, островках общих смыслов (в том смысле, в каком это явление рассматривает Хабермас). Складывается впечатление, что отсылка к историческому прецеденту помогает справиться с масштабом кризиса. И еще: несмотря на то, что все трое вернулись в СССР, их возвращения были в определенной степени вынужденными: у Шкловского жена была практически заложницей в Петрограде; история возвращения Белого туманна и полна легенд; в 1940 у Эренбурга, еврейского интеллектуала, не то, чтобы был выбор.

Опять же для параллели с сегодняшним днем: одной из ключевых вернувшихся из Берлина фигур в наше время был Навальный. Прецеденты столетней давности могут помочь понять это решение, выглядевшее для многих безумным.

ПА: Раз уж ты сдвигаешься к политическим резонансам эмиграции и вообще бывания в Берлине еще один вопрос про ЛЕФ, который ты называешь «советской организацией», хотя его отношения с Госиздатом не очень-то позволяют такую однозначность. Третьяков в первый раз выезжает в Европу (и в частности в Берлин) в 1931-м, и уже не для пробной эмиграции, а «чтобы лучше знать врага в лицо», как он это сформулирует чуть позже в 1934 году. При этом Берлин у него также раздваивается, он видит Баррикаденштрассе, на которой то ли ещё не разобраны баррикады 1929 года, то ли уже собираются новые. Предвидит улицу Маркса, которая появится только в 1956-м, будучи уже переименована из Stalin Allee. Как ранее Маяковскому, иногда позволяющему себе высказываться «как немцу, как собственному сыну <Германии>», Третьякову также доводится быть включенным Беньямином в качестве главного примера «автора как производителя» в текст, изначально планировавшийся как серия лекций о писателях Германии. Наконец интонация очерков Третьякова о Берлине наследует Маяковскому (не говоря уж о том, что и общий круг «людей одного костра» остается все теми же): это взгляд «partisan visionary» & «politically engaged flaneur» — вместо того, чтобы быть взглядом отстраненного наблюдателя, что учитывая его концепцию оперирующего писателя и «включённого наблюдения» значило, что Берлин им все еще воспринимался как место будущей революции. Когда закончились надежды на Берлин как город следующей революции или они не закончились никогда?

(И в догонку к этому же вопросу: оба, Третьяков и Маяковский, с разницей почти в 10 лет, конечно же рассчитывали на Берлин как столицу интернационала левого фронта искусства, exercising avant-garde internationally — по мере того, как в Москве все больше власти загребало пролетарское и громился авангард и формализм. Возможно это даже позволяет задуматься о том, а не был ли Берлин идеальным местом для продолжения ЛЕФа.)

РУ: Вероятно, ты прав. По ряду причин я не включил в своё исследование подробный разбор берлинских докладов Третьякова. Отчасти это связано с тем, что если Маяковский всё-таки как-то пересекался с шарлоттенградцами, то о подобных контактах Третьякова я не знаю. Один мой коллега высказал предположение, что берлинские выступления Третьякова могли повлиять на Кристофера Ишервуда, который посещал разного рода коммунистические собрания в Берлине и вообще симпатизировал левым. Благодаря берлинским рассказам Ишервуда появились пьеса, мюзикл, а потом знаменитый фильм «Кабаре» 1972 года с Лайзой Минелли в главной роли. Получается, что можно связать «Кабаре», эту визитную карточку «ревущих двадцатых» голливудской выделки, с советским авангардом. Если бы мне пришлось переписать книгу или подготовить новое издание, то я бы написал главу о рецепции советского кино в Берлине — как в «русском» так и в «берлинском.» Думаю, что такого рода case study очень ярко бы показала Берлин и запас его революционного пыла. А городом следующей революции Берлин стал в 1933 году, только это была совсем другого рода революция.

Сommonly shared (post)modernity

ПА: Письма Эренбурга, как ты утверждаешь в книге, «сочетают жанры репортажа, личных размышлений и арт-критики». И то, что тогда было экспериментальным металитературным сочетанием, сегодня в точности соответствует нуждам, которые удовлетворяются фейсбуком — без создания какого-либо oeuvre. Об этом возможно и мечтали лефовцы, желавшие покрыть весь союз сетью рабселькоров и киноков (сегодня это называлось бы «блогеры» и «стримеры»). Есть и поразительные риторические резонансы с современными претензиями: Эренбург упрекает «цинизм тех патриотов, кто восхваляет либо добродетели Православия, либо достижения Революции, но предпочитают жить в Баден-Бадене» (что фактически делал и сам).

Этому патриотическому (ре)сентименту к некоторым рассогласованиям в речевой геопозиции можно противопоставить (ре)сентимент авангардный: Третьяков попрекает «современных инсценированных бродяг» и подчеркивает, что «когда бродяжил Горький», он делал это без путевки из литцентра и к такому же идеалу должен стремиться производственник (и он сам зашел довольно далеко в растворении в колхозной жизни, как и Иогансон — в заводской). В обоих случаях нечто вроде недоверия к автономии literary cause, доминированию письма над реальностью. Парадокс в том, что при этом именно посредством слов Белый и Шкловский «прописывали» себе дорогу обратно (а Эренбург продлевал командировку), так же как сама эмиграция и её «concerns» прежде всего «пробуются на язык» («having made the choice to return, Bely was diligently performing the role of a class-conscious writer in contrast to his ideologically flexible stance in Berlin»), очевидно пытаясь чисто дискурсивно убедить себя и подготовить к советской жизни.

РУ: Сложный вопрос. Мне представляется, что нас всех объединяет острое внимание к слову — это наш основной (единственный?) ресурс, поэтому реакция на его использование всегда яркая. И тут бы я ответил цитатой из «Дара» Набокова, который тоже «пробовал эмиграцию на язык» — впоследствии он писал, что решил остаться в Берлине и не переезжать в Париж как большинство, чтобы не потерять «драгоценный слой» своего русского языка (в Париже франкофону Набокову это было бы сложнее). А в «Даре», почти в самом конце романа, подруга главного героя Фёдора Годунова-Чердынцева Зина Мерц говорит ему: «Я думаю, ты будешь таким писателем, какого ещё не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, — когда слишком поздно спохватится…» И ведь права была Зина-Мнемозина. Тем временем, берлинская проза Набокова помогает справиться с жизнью вне дома очередной волне эмигрантов, а также мигрантам и релокантам. Иными словами, чтобы лучше понять взаимозависимость литературы и реальности, я очень рекомендую перечитывать писателей в эмиграции. Для проверки исторических рифм на прочность это тоже полезно.