Пресловутое преодоление постмодернизма оказалось невозможным! в силу самой повестки последнего, который в борьбе с различными репрессивными доктринами постулировал свои собственные идеологемы, не подразумевающие никаких анти и контр, точнее, любой антагонизм уже был включён в беспредельную сферу влияния Текста, Письма и прочих игр означающих. И никакой констатацией изношенности постмодерна и уж тем более усталостью, скукой и даже солженицынской анафемой (Философия постмодернизма размонтировала современный мир до полной идеологической структурности, до мировоззренческого распада, до отсутствия любых внятных мыслей, до состояния кладбища, где нет ничего живого, но любая вещь или идея издаёт запах тлена) откреститься от него не получилось; он, как и прочие art-направления, взыскивал пиетет, и любая легитимная аберрация внутри этого respectа требовала по крайней мере не меньшей дискурсивной обоснованности и выстраданности, чем у попираемого кумира, который вместе с великими свободами принёс с собой и не менее великие апории, ясно протекстованные литературным критиком Вячеславом Курицыным:

Средний человек эпохи постмодернизма — инструмент по производству и удовлетворению желаний; причём желания становятся всё замысловатее, а способы реализации всё изощрённее… Его проблема в том, что он не может не говорить «чужим голосом», что внутрикультурная потребность нейтрализации внеположности заставляет его реагировать именно таким образом; и не таинственная «творческая свобода» (побрякушка, чтобы тешить гордыню) его беспокоит, а самоидентификация, самоадекватность, мучительная потеря собственной определённости, собственных границ, становящаяся принципиальной невозможность вычленять себя как локальность и спровоцированное тем же постмодернистским вирусом обратное стремление к локальной квантовости, и слишком человеческое желание оставаться «собой», и противоречие между движением культурной массы, требующей от субъекта развоплощения, и невозможность расстаться с личностностью; и потребность удержать энергию тепла и дара в контексте разрушения машинки по производству иерархических значимостей; и направляемое тавтологически зацикливающейся природой движение к постсексуальности, андрогинности, и прозрачность сложной в этих условиях, а потому особо чаемой любви; и обеспеченная подключённостью к токам культуры тяга к растворению собственной материальной оболочки в посткультурном континууме и — за счёт и на фоне этого — обречённая нежность к формам материального мира; и в кровь вошедшая привычка воспринимать жизнь сквозь мерцающую плоть многоуровневых опосредований и — трудная чистота симуляции непосредственного жеста.

Человеку, и без того числившемуся всего-навсего эффектом идеологических дискурсов разного рода и толка, оставалось уповать лишь на «сполохи интертекстуальности», кажимость миражного «Я» и ресентименты по этому поводу. Право же на волюнтаристские манёвры личности тут же присваивалось психоанализом Лакана; психоанализом, который и сам едва избегал навязываемой другим Жаком деконструкции, черпая легитимацию для своего локуса в периодическом отключении штекера желания от реактора alеаторно-неподконтрольного Текста и, наоборот, подключаясь к Нему, когда нужно было сбросить в бездну неблаговидный избыток энтропии своих теорий.

Иными словами, в приложении к постмодерну впору говорить о преодолении не его самого, а, ни много ни мало, невозможного! , что, в свою очередь, ещё и удвоено нынешним разгаром эры эпштейновского протеизма.

Попытки эскапировать из постмодернистского меона (учуянного Фридрихом Ницше и констатированного намёками набоковского Фальтера) предпринимались немалые и в первую очередь изнутри, то есть в философским лагере. Скажем, по отношению к идеям патриарха постструктурализма Жака Деррида чёткую оппозицию с разной степенью успешности занимали Гадамер, Хабермас, Остин, Серль, Месконник (филологическое развенчание), Валерий Подорога, Олег Аронсон, Василий Кузнецов и многие другие. В разные годы очно и заочно, прямо и косвенно, вербально и гипотезно доставалось постструктурам и от естественных наук (генетика, /астро/физика; антропный принцип, принцип неопределённости, сингулярности, многомерность пространства, атомизм, инфляционность вселенной, etc.).

Отчасти лаканианский психоанализ (вернее, практика) посредством эдакой сепарации внутри Текста (да и науки) снискал себе крупный символокапитал на материи бессознательного и её производных.

В Красном мае 1968 года так называемый «леворадикальный поворот» с его структурами, которые не выходят на улицу (хотя мы знаем со слов Лакана, что именно структуры и выходят на улицу) на социооснове предпринял неотрефлексированную попытку стихийных негаций по отношению не только к ветхому, но, как оказалось, и к передовому постмодерновому будущему, где левых ждали те же, но уже модернизированные идолы и более изощрённая иерархия, потому что иерархия как таковая есть следствие изменчивости социальной, сознанческой, соматической, семиотической, атомарной, etc; именно изменчивость порождает друготу, на основе которой эмпирическое констатирует качество, а значит и выстраивает иерархическую лестницу, которая может быть вертикальной, горизонтальной, телескопической, имплицитной, иллюзорной, etc. В наши дни левый отказ от Текста произошел уже на философской почве политического (politics) и поэтического, но это был тоже всего лишь отказ; мощный, мотивированный, но отказ.

Разного рода и времени представители «прямого высказывания» так или иначе эскапировали из многомерности постмодерна в «прямоту», которая на самом деле оказалась лишь камуфлированной феноменологией (негласная установка: «Это же очевидно моему сознанию!»).

В 2012 году в русскоязычном поэтическом пространстве в сегменте литературной критики Александром Житенёвым был произведён крайне веский ход по проведению демаркационной линии между постмодерном и неомодерном:

Для постмодернизма мир предстаёт как хаос, в котором в состоянии распада пребывают и субъект, и созданный им текст. Фрагментарность, осмысленная как универсальное свойство бытия, мотивирует отказ от всякого «эссенциализма», ризоматическое построение текста, стирание ценностных и смысловых оппозиций. В неомодернизме нелинейность высказывания связана не с фрагментарностью мира, а с идеей его многомерности. Расслоение текста репрезентирует не распад сознания, но множественность непрослеживаемых связей, исключающих последовательное развёртывание в едином пространстве. Структурность высказывания тем самым сохранена, но она не охватывает текст как целое.

(Невозможно избавиться от искушения забежать вперёд и сравнить эту множественность непрослеживаемых связей Житенёва с множественностью несоизмеримых и неуловимых горизонтов Люка Тёрнера и множественностью истин Марии Серовой /русский метамодернизм/, потому что данные переклички говорят об общей точке бифуркации, об инклюзивных предпосылках ещё только надвигающегося выхода из меона в эон).

Наиболее веским, а главное, креативным и ярким художественным противовесом невозможному постмодерна стал голландский metamodernism (2010) и его восточно-славянское ответвление, а на самом деле уже начавшее оформляться в самостоятельную параллель art-направление — русский метамодернизм (2015). Долженствование данных векторов философско-художественной ре… и в то же время э-волюции прошло одновременно и впику, и вкупе с постмодерном. Именно последний поворот легитимировал право рассматриваемых art-направлений на свободу от априорной деконструкции, от текстонического распада. Но не только он! Ниже представлены позиции, благодаря которым эти художественные режимы обрели заветную независимость, пусть и с изрядным количеством оговорок.

1. С известной степенью парадоксальности само текстотело постмодерна включало в себя ахиллесову пяту плюрализма. Согласно последнему, любая мысль, мем, жест, акт, etc. имели право на существование, в том числе и сама иерархия со всеми вытекающими из неё экспансиями и аннексиями, коим изначально постмодерн подвязался противостоять.

2. Перманентное маятниковое движение, заимствованная у постмодернизма динамика metamodernа/метамодерна создаёт ему алиби, достаточное для апологии и собственной аксиологии.

3. И западным, и русским метамодами манифестирован отказ от конфессионального, конкретного целеполагания, что даёт им постмодернистскую индульгенцию, но это же и обозначает их пределы, а в перспективе и тупики, но об этом ниже.

4. Главное: субъект метамодернистского art-высказывания не просто примеряет, а представляет собой своего рода триединство метареалистической метаболы, которая, неся в себе дух и страховку русского постмодерна, гипостазируется и тем самым субъективируется без опасения подвергнуться деконструкции, ибо опция быть разобранной уже заложена в её основе, как, собственно, и сборка.

М. Эпштейн о метареалистической метаболе поэта Ивана Жданова:

Метабола в этом случае — построение двух синекдох с одним общим элементом, так что два разных целых приравниваются или превращаются друг в друга благодаря общей части. Звезда — часть неба, и звезда — часть ночи, отсюда «небо, помещённое в звезду, — ночь».

Другими словами, metamodernism это не рефлексивная репатриация в конец XIX — начало XX века, а легитимное проистекание из постмодернизма.

Голландский metamodern предложил просвещённому миру маятниковую амбивалентность жизнесмертия (безотлагательность и угасание) как противоречивое пространство для существования мысли и art-субъекта. Соответственно данный художественный поворот некоторые окрестили трикстерским. Если совсем огрубить стихийную реакцию на событие metamoderna, то получится, что он есть паллиатив, эдакий art-эвфемизм, коим прикрыты такие пассивные определения, как: вокруг да около, ни рыба ни мясо, ни то ни сё, и там и сям, и да и нет, туда-сюда, с серединки на половинку, etc., — и что всё это напоминает хайдеггеровское наложение буквы Х на слово, которое при этом не исключается и остаётся читабельным, но уже в перечёркнутом виде.

Однако подобная интенция в русской поэтической субкультуре не только оправдана, но и признаётся (является) новаторской. Вот, что говорит писатель Андрей Левкин о методе поэтессы Ксении Чарыевой:

Есть примерно 4 отношения к письму или, что ли, 4 метода его делать: 1) выразить свои чувства к тому, что захотелось описать; 2) пробовать конкретно рассказать, что это – то, что описывается – такое; 3) нарисовать картинки или даже 3D-картинки, поясняющие, что это такое (метафоры, аллюзии, символы-образы и т. п.); 4) как-то наощупь, не касаясь/не трогая: фиксируя то, что ощутили пальцы. (авт.: из манифеста metamodernisma: «нечаянно косвенно подглядеть некую скрытую внешнюю сторону») Конечно, варианты легко соотнести со школами. Четвёртый тип вполне бьётся с метаметом (в исполнении Кутика и Парщикова). Разумеется, нет там никакого метафорического говорения, но именно некоторая unknown entity реализуется через подбор слов и их сочетаний; элементов, записанных известными словами. Аппроксимируя, да: ощупывая-не-касаясь. <…> Полагаю, что внутри текста Чарыева может менять себя столько раз, сколько потребуется, чтобы въехать в то, что происходит. Только это не о том, что она там в потёмках рыскает, она как-то умеет так, что всё станет именно тем, что появится в итоге. <…> Чарыева по нескольку раз меняет себя внутри одного текста, даже короткого. Причём, ей это удаётся делать в разных слоях, удерживая сразу несколько своих вариантов…

И в первом, и во втором art-методах речь идёт о начальных попытках пробиться к суверенитету субъектности, к правомочности несмело и негармонично собирающегося «Я» в эпоху пост-постмодерна.

Для рефлексивной реализации этой интенции metamodernism в качестве магистрального мема предложил колебания маятника, притом эти воображаемые осцилляции могут проходить и со сколь угодно большой амплитудой, и в гиперскоростном режиме, то есть так быстро, что разновременные точки раскачивающегося стержня сливаются воедино, как у включённого пропеллера, образовывая эдакий гипнотический мираж, марево, которое впору интерпретировать как ауратизацию субъекта на обломках постмодерна. По части осознанности и тем более внутренней философии субъект этот пока пассивен, потому что постоянно пребывает в режиме становления. Атмосфера динамики субъекта зачастую пронизана интенциями неокосмизма, то есть со-бытия, при котором космос уже не просто выступает социальной ойкуменой — где можно увидеть светящиеся плазменные шары, <…> Гагарина, Хокинга, <…> утопического Фёдорова, деструктивного Штейнера, инородного Эйнштейна, Алису Селезнёву, чьи большие, но неспелые глазные яблоки перезревают в глазницах жены Сталкера, <…> сумеречную Хари, чьё пограничное состояние скрыто и тяжко переходит в меланхолию Кирстен Данст, чья фамилия заставляет невольно — тыц, тыц, тыц, тыц… — а представляет собой трансцендентную стадию как органическое следствие передвижения из виртуального в астральное.

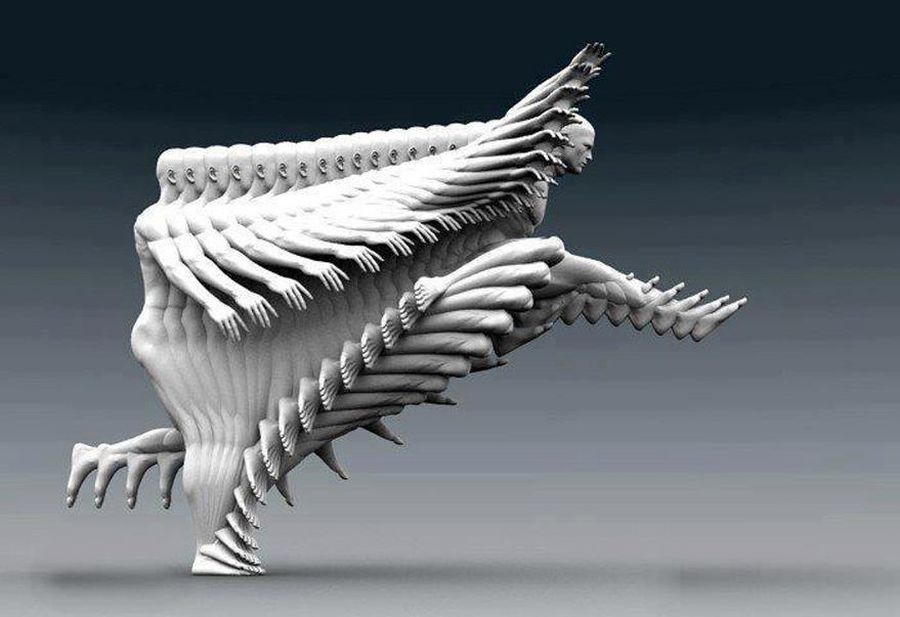

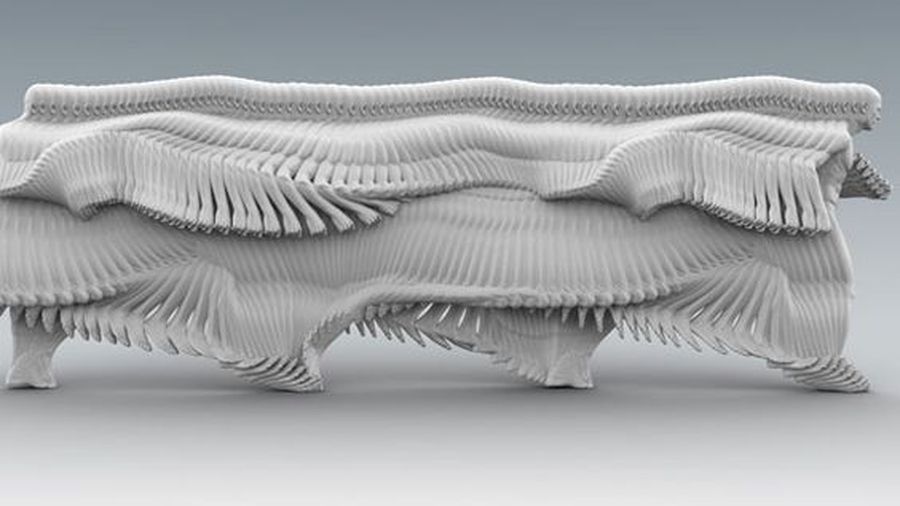

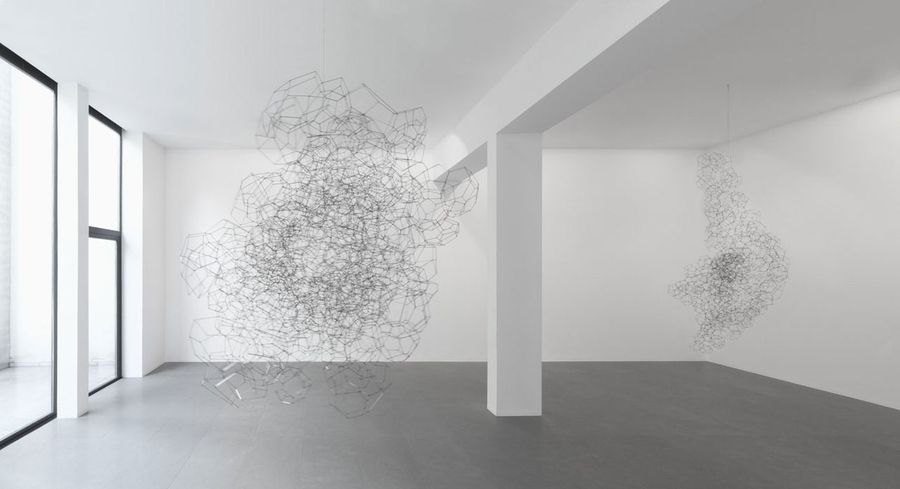

Вышеизложенную art-позицию ярко воплотил голландский скульптор Peter Jansen:

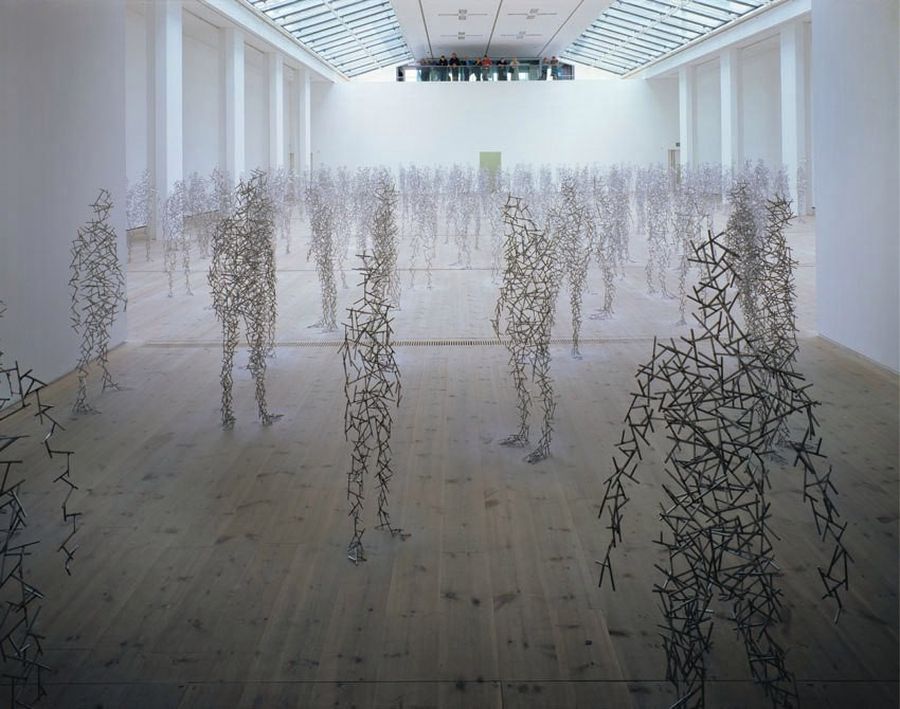

английский скульптор Antony Gormley:

датско-исландский художник Olafur Eliasson:

южнокорейский инсталлятор Bahk Seon-Ghi:

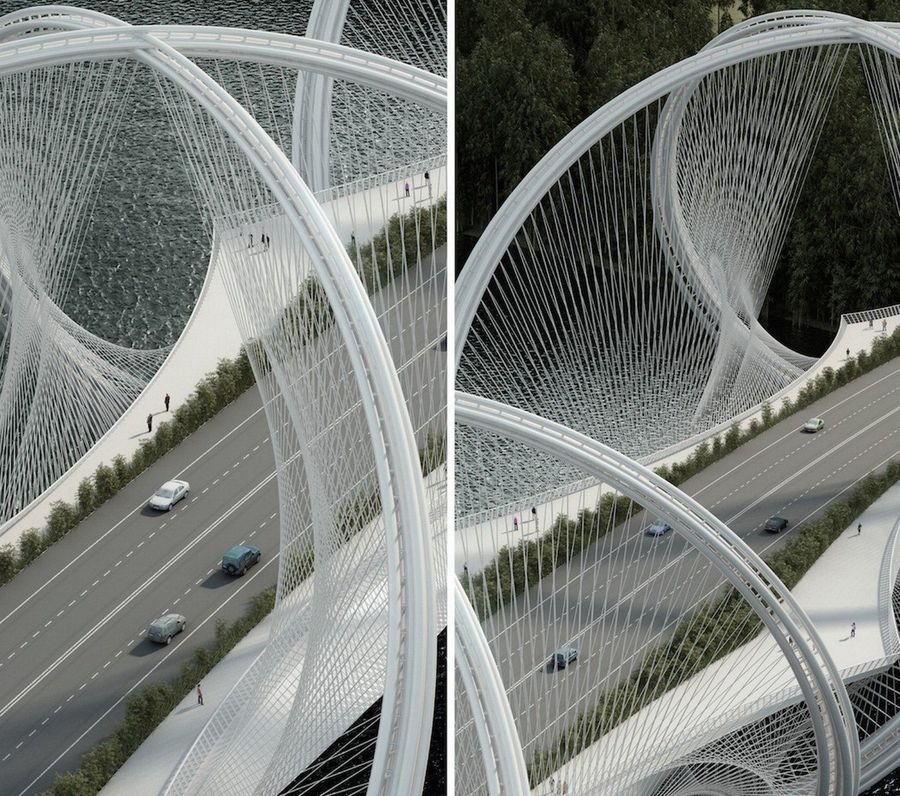

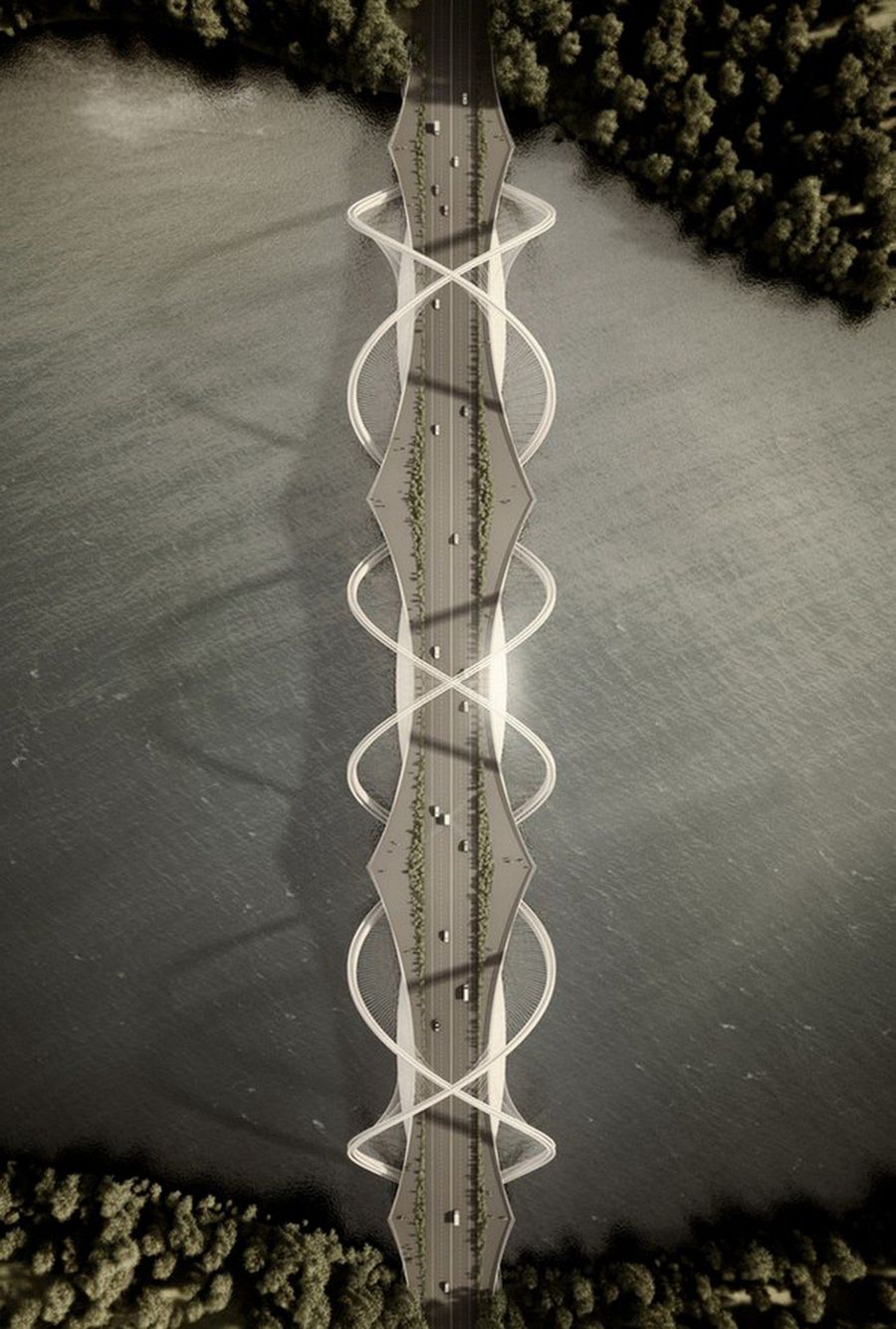

Проект моста Сань-Шань в Пекине, разработанный международным архитектурным бюро «Penda». Осуществление проекта планируется к 2022 году:

музыкальный art-проект Arca «Vanity» https://www.youtube.com/watch?v=0SYMoTBYT04:

голландский режиссёр Guido van der Werve «Nummer acht» https://www.youtube.com/watch?v=5366DD9JauU:

Тимотеус Вермюлен и Робин ван дер Аккер:

К понятию метамодернизма мы пришли через представление о «золотой середине», которая появляется в работах Платона и используется им для описания Эроса — бога любви. Так как Эрос бог лишь наполовину, он является сложным образом для Платона — одновременно он и смертен, и бессмертен. Пытаясь как-то сладить с данным противоречием, философ вводит понятие «золотой середины», которое подразумевает движение между двумя полюсами…

Уже на одном только манифестарном уровне избранный вектор metamodernismа не столько коррелируется с актуальными ныне концептами спекулятивного реализма, сколько крайне любопытно перекликается по ряду моментов на основе косвенных интенциональных тенденций:

| METAMODERNISM | СПЕКУЛЯТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ |

| Всё сущее захвачено необратимым сползанием к состоянию максимального энтропийного несходства. | Никакого логического единства, только изолированные |

| Художественное творение возможно лишь | Вещи обладают различными характеристиками, которые |

| Мы признаём ограничения, присущие всякому движению и восприятию, и тщетность любых попыток вырваться за | Почему реальность — то есть тот факт, что есть |

| Существование обогатится, если мы | Научиться мыслить вне мышления — необходимая Мысль постоянно выталкивается за свои границы. |

| Ошибка порождает смысл. | Восприятие всегда сопровождается ошибкой в переводе. |

| Настоящее является симптомом двойственного рождения. М. Серова: Человеческая природа сама | Каждый реальный объект располагает двумя сторонами. |

| …нечаянно косвенно подглядеть некую | Мышление не является мышлением, если оно не |

| Мы признаём, что колебания – естественный | Й. Регев: Объект — это соединённая разъединённость двух движений . mso-fareast-language: |

Наследуя мировоззренческой традиции moderna и модерна, манифест русского метамодернизма (его положения сформулировала художник Мария Серова) уже с первой строки провозглашает выход к трансцендентному доминантой. Мало того, данная art-ветвь/параллель могла бы называться и мetaxymodernism, потому что мы рассматриваем приставку «мета» как образование от греческого «мetaxy» — промежуток, где трансцендентный Бог соприкасается с человеческой сферой.Русский метамодернизм (РМ), отталкиваясь от ряда максим западного, тем не менее предлагает свою повестку насущной эпохи, перечень постулатов, которые, являясь крупной лептой, нарушают баланс весов мировоззренческого соратничества, нарушают в пользу РМ.

Другими словами, памятуя о кристевском le sujet en proces, о том, что всё сущее захвачено необратимым сползанием к состоянию максимального энтропийного несходства и о том, что энтропия изолированной системы всегда возрастает, русский метамод предлагает разгерметизацию ветхой рефлексивной сферы за счёт острого эрегированного взора в сторону апофатического Абсолюта с последующим достижением универсального гуманизма и антропокосмизма, что отвечает глубокой русской идее объять необъятное, о которой грезили многие поколения наших мыслителей и философов.

Таким образом, если западный metamodern продуцирует art-субъекта в стадии становления, субъекта осматривающегося, то в рамках РМ он уже смотрящий и даже стучащий, претендующий на akme. С известными оговорками западный метасубъект более пассивный, русский — более пассионарный.

Однако вживление в ткань интенций национально оформленного РМ инклюзивной паутины универсума (без опасения захлестнуться азиатским идеалом, по Г. Гессе) может привести к ряду апорий, вызванных неизбежной индивидуалистической сегментацией заветной экуменической трансцендентности на основе домыслов по поводу состава и качества последней, что грозит образованием разного рода автономий на поле уже художественных репрезентаций, а в пределе — и на уровне аксиологии русского метамодерна, которому в этом случае придётся либо претерпеть ряд трансформаций или даже мутаций, либо быть готовым к очередной приставке пост…

Также в продолжение к заявленному в манифесте крайне проблемным пунктом для РМ остаётся момент воскрешения убитой постструктурализмом метафизики, её воскрешения на уровне современного светского искусствоведческого дискурса, потому что именно в его ведомстве числятся art-направления, в том числе и русский метамодернизм. Если, конечно, этот дискурс не трансформируется в некое новообразование, которое, помимо улик, сумеет вместить в себя ещё и свидетельские показания, сенситивные и другие практики, или же сам РМ не перепровозгласит себя как некую духовно-художественную практику под вывеской «Ты мне веришь? Да, я тебе верю!».

Показательно, что именно в епархии поэтических текстов можно обнаружить еле уловимые, но всё же переклички с интенциями обоих метамодернов. Представленные ниже поэзийные срезы содержат в своих текстурах то самое маятниковое тиканье мысли и мема, которые при этом ориентированы на русский Вы/дох/ход к… Вот как это невольно схвачено Житенёвым относительно стихов Дмитрия Воденникова:

Стихотворение — это «обещание», факт фиксации бытия, который должен стать основанием для выводов жизнестроительного характера. «Обещанность» отражает двойственный характер связи текста и жизни: с одной стороны, «наша искренность не всегда соответствует нашей правде», с другой, — всякое жизненно мотивированное высказывание носит характер императива, позволяющего «дорасти до того, что сам же случайно написал». <…> Художническое «я» в лирике Воденникова — это не данность, а обещание; его неизменно окружает аура трансцендентного, оно непостижимо даже для своего обладателя: »…я никогда быть не хотел отважным, /, но я хотел — / смешить и ужасать, / смешить и ужасать, / вплоть до могилы. // Но, видно, есть — во мне такая [vs] меня сильнее — сила. / И мне её придётся испытать» /

Для желтка белок трансцендентен, но и для белка желток запределен. Своеобразную репетицию ухода в парадоксально имманентную трансцендентность демонстрировал поэт Данила Давыдов. Вот как об этом пишет литературный критик Дмитрий Кузьмин:

В поисках слов, чья наполненность субъективным, личностным смыслом не подверглась дискредитации, авторы, стремящиеся преодолеть концептуализм, не сговариваясь обращаются к одному и тому же приёму — назовём его «зоны непрозрачного смысла» (т. е. смысл в этом участке текста заложен, но он скрыт для стороннего глаза).

10.00 — позвонить в милицию по поводу паспорта.

14.00 — зайти к Орлицкому в РГГУ.

16.00 — стрелка с Натальей.

18.00 — стрелка с Кукулиным.

18.15 — стрелка с Ощепковым.

18.30 — Эссе-клуб, можно прийти к семи,

раньше всё равно не начнётся.

(Данила Давыдов)

Абсолютно беспрецедентным оказался поэтический цикл Марии Малиновской «Каймания» (I часть, II часть), который основан на исповедально-сенситивных показаниях реальных людей, страдающих психорасстройствами. (»)Безумие (») на Руси (юродство), а потом и в России (в искусстве различные …измы, практикующие радикальную инаковость) всегда наделяли (и, надо сказать, не без оснований!) опциями пророчества, обличения или просто правдорубства, наделяли явно или имплицитно, в зависимости от расстояния между прогнозом и его подтверждением.

В переводе с языка потусторонних субъектов (слышимых пациентами голосов) слово «каймания» означает «тайные знания». Также в интертекстуальном изводе культуры можно интерпретировать понятие «каймания» как «мания андерсеновского Кая», который, будучи введённым Снежной королевой в криотранс, безусловно, обладал тайными знаниями. В представленном цикле, пожалуй, впервые в качестве медиума между всеми и всеми выступает не автор, не субъект art-высказывания и даже не реальные герои, а сама Поэзия. Именно она на синестезионно-образном уровне модерирует и устанавливает связи между условной патологией (Текст, Письмо, Язык: сойти с ума это одно и то же, что перейти с одного языка на другой) и условной вменяемостью. Вот как пишет о «Каймании» философ Виталий Лехциер:

В стихах «Каймании» слово целиком и полностью принадлежит самому «расколотому Я», благодаря чему мы можем соприкоснуться с содержанием «другого» сознания, «другим» бытием-в-мире практически непосредственно, во всяком случае вне медикализированного дискурса диагнозов и симптоматики. В этом поле гуманитарный императив нарративной реабилитации и коммуникативного признания каждого, императив, заложенный в некоторых направлениях современной документальной литературы, получает особое оправдание.

Русское стремление к трансцендентному всегда означало тягу к условным фотонам, из коих запредельное условно состоит. Однако последнее на основе противопоставления констатирует наличие в трансцендентном и мрака, бездны, которая при известном любопытстве начинает смотреть на тебя. Поистине революцию в этом смысле совершил нижегородский поэт Виктор Лисин. Инфернально и постбытийно наследуя неомодернистской поэзии Михаила Генделева, он явил субкультурному сообществу свой антипоэтический ПРОЕКТ (I часть, II часть, III часть, IV часть), представляющий собой эдакую коллапсирующую звезду поэзии, в том числе и особенно в ХРОНИКЕ автора на Facebooke. Вот что об этом пишет литературный критик Игорь Гулин:

…Мне очень тяжело и страшно читать Виктора Лисина. Каждый раз, когда я открываю его стихи, мне кажется, будто меня затягивает в чёрную дыру.

При этом я действительно думаю, что его тексты и не отделимая от них интернет-шумиха – одна из главных вещей, что происходят сейчас в литературе, некая граница. Фронтир, на котором с поэзией происходит метаморфоза, степень необратимости которой предстоит установить. <…> Лисин это разом – наш «Писсуар» Дюшана и кольцо нибелунгов.

Интересно, что его стихи действительно очень талантливые, хорошие. Нужно понять, что именно превращает их в поэтическую антиматерию. <…> Что делает лисин? Он <…> совершает шаг за горизонт банальности. Вещь, которая гарантировала существование поэзии как таковой уничтожена. Этот взрыв, мне кажется, и производит поэтическую антиматерию. <…> Это невероятный жест. <…> Поэт, это расщеплённое существо, поэтическая часть которого живёт за счёт напряжения с непоэтической, «ничтожной» – модель, утверждённая пушкинским «пророком» и действующая во всю долисинскую эпоху. <…> Я в шутку написал, что Лисин это будда. Но на самом деле я правда так думаю. Для него нет соблазна, который бы вывел его из тотальности проекта. Любой эротизм, обсценность, красота, любой вызов, любое личное обращение, любой другой (и это, может быть, страшнее всего!) – поглощаются его нейтральностью, не создают колебаний и прорех, не разрушают проект. То, что в этот проект полностью включён Лисин как личность – со своими фотографиями, историями интимной жизни – по крайней мере весь его фейсбук-аватар (а кто может удостоверить различие между ними?) – становится некоей базовой жертвой, моментом отречения, пострига в безразличие. После этого Лисин может всё. Он становится гезамткунстверком банальности и получает возможность включать в свой проект всё доступное ему пространство, захватывать его – это тотальность мема, вируса. <…> Лисин не сообщает нам ничего важного, мы можем его даже не читать, он уже проникает в наш мир, прилагается к ленте фейсбука, самовоспроизводится. Поэтому я говорю – что весь мемический механизм – не в меньшей степени часть его поэтики, чем сами тексты. И это грандиозное открытие, изменение поэзии как медиума – нравится оно нам или нет.

Экстрарадикальный ход по преодолению аховых последствий постмодерна предложила поэт Евгения Суслова в своей книге «Свод масштаба», где была предпринята попытка трансценденции в никак не идентифицируемое внеязыковое пространство:

Смотрим в наши раны как в окошко операционной:

Забвение и вспоминание движутся навстречу друг другу

С такой скоростью, что если верно то, что говорят слова,

То они разобьются.

В коренном переносе

внутренней родинкой ты обнаружен.

сердце (мысль) изрыто ростками,

в темноте сорванными.

<…>

След ([кровинка] навзрыд) сквозь колени, мера

кивком — возмещение

действия, в чьей-то умственной форме:

«я сгорел».

Вот что о «Своде масштаба» пишет поэт Никита Сафонов:

Здесь читается так, что акцент с собственно-языкового смещается на выявление среды и проявление окружающих горизонтов. В этом случае невозможно говорить детально о том, что происходит в отдельных частях книги, в циклах и последовательностях стихотворений, как и невозможно искать в интонационных различиях сверхспособности этой речи, которая стремится стать не речью, но широтой. Многоголосья этих пространств, различных даже на уровне звуковом и композиционном, и что важнее – на уровне когнитивной организации отдельно взятых – помещают книгу в поле, свободное от репрессий чтения, времени, потому как те области, выразить которые подобные поэтические траектории позволяют, работают в меньшей степени с привычными именами «чтения» и «времени» <…> Язык здесь читается только потому, что не имеет возможности не быть прочитанным.

В киноискусстве признаки русского метамодерна транслируются в фильме Ивана Варыпаева «Танец Дели»:

Кинокартина представляет собой обломки постмодерна, напоминающего о себе и титрами-текстом. Действия статически разворачиваются в коридоре больницы, то есть в некой точке бифуркации, в переходном месте, в области метамодернистского маятникового жизнесмертия, лишённого каких-либо внятных границ; в точке сингулярности, где субъекты высказывания находятся на этапе танцеобразного молчаливого (по факту это именно так!) формирования; их чувства, демонтированные иронией постмодерна до стадии стёба, только-только зачинаются в черновом варианте и никак не могут выйти на уровень сострадания и новой хотя бы ремесленной морали, постоянно пробуксовывая и тем самым закольцовывая части сюжета.

Единственное, что оказалось не тронутым ржавчиной деконструкции, так это мелкий капитал (взятка), переходящий из кошельков героев в карман медсестры.

В фильме блестяще зафиксирована сфера друготы (желания Другого), что, по словам философа Александра Смулянского, представляет собой сеть различных намёков, противоречивых, смутных, оборванных на полуслове сообщений, в которых субъект, не в состоянии их свести воедино, в итоге запутывается намертво, если у него не хватило ума ещё раньше махнуть на всё это рукой. <…> С точки зрения устройства психического аппарата субъекта бессознательного Другой ни при каком раскладе не является подходящим объектом для адресации. Заклинать его, искать с ним встречи, видеть в нём неизречённые глубины смысла бесполезно, поскольку Другой – это оператор, не содержащий ничего из того, чем наделил его философский дискурс: он лишён каких-либо персоналистских черт. У него нет ни зрения ни слуха, любое обращение к нему – нонсенс. По сути, с лакановской точки зрения, у Другого только одно назначение: он существует для того, чтобы субъект постоянно обманывался на его счёт. Больше никакой онтологии из него не извлечёшь.

Редкие смех и слёзы героев — это своего рода трансовые пробы преодолеть уже саму переходность, неосознанные попытки вырваться к предвкушаемому блаженству. Наличие последнего подтверждает главная героиня-сенситив танцовщица Катя, которая посредством артикуляции разного рода дхарм кротко и не мигая предвещает социализированную нирвану: люди, города, цветы, деревья, узоры покоя и красоты.

Эмблемой русского метамодернизма стала вот эта работа Марии Серовой:

На ней в лапидарной форме транслируется главный принцип русского art-направления — молниеносное, мыслетворческое высвечивание и прожигание чёрноквадратных (антисолнечных) тупиков постмодерна в неустанной надежде прорваться к…

Подводя промежуточный итог началу нового art-явления, можно с уверенностью констатировать — русский метамодернизм находится на стадии становления, но уже сейчас ясно, что этот пытающийся подняться жеребёнок породы «пегас», осилив полёт, не остановится, пока не преодолеет неисповедимые пределы.