О том, как ностальгия об автомобиле «Волга», Гагарине и Деде Морозе могла привести к войне в Европе, пишет литературовед Павел Бельский в эссе, посвященном книге Рената Беккина «Ленинградское детство». В беспристрастном анализе юношеского фольклора 1980–1990-х годов автор исследует взаимосвязь между ностальгией и войной. Как Гражданская и Великая Отечественная из мира страдания и горя превратились в мир победы и величия? Каким образом сознание ребенка милитаризировалось уже с раннего возраста? И как рефлексия общих воспоминаний помогает избавляться от груза прошлого?

Для чего люди пишут воспоминания — неважно, предстает ли перед нами автор как непредвзятый очевидец исторических событий или, как в случае с данной книгой, как рассказчик вроде бы незамысловатых историй, смело «приправленных» писательской фантазией? И в том и в другом случае мы имеем дело с преобразованным авторским мировоззрением, восприятием мира и себя в этом мире.

Для чего же люди пишут воспоминания? Не только же для того, чтобы поразить такого читателя, как я, своей феноменальной памятью, благодаря которой из глубинной памяти обычного человека тоже начинают «всплывать» позабытые воспоминания детства. В данном случае Ренат Беккин поступает с читательской памятью, как игрок в упоминаемой им игре «Рыболов», извлекая удочкой своей книги рыбок-воспоминаний другого. Но неужели это и была цель автора?

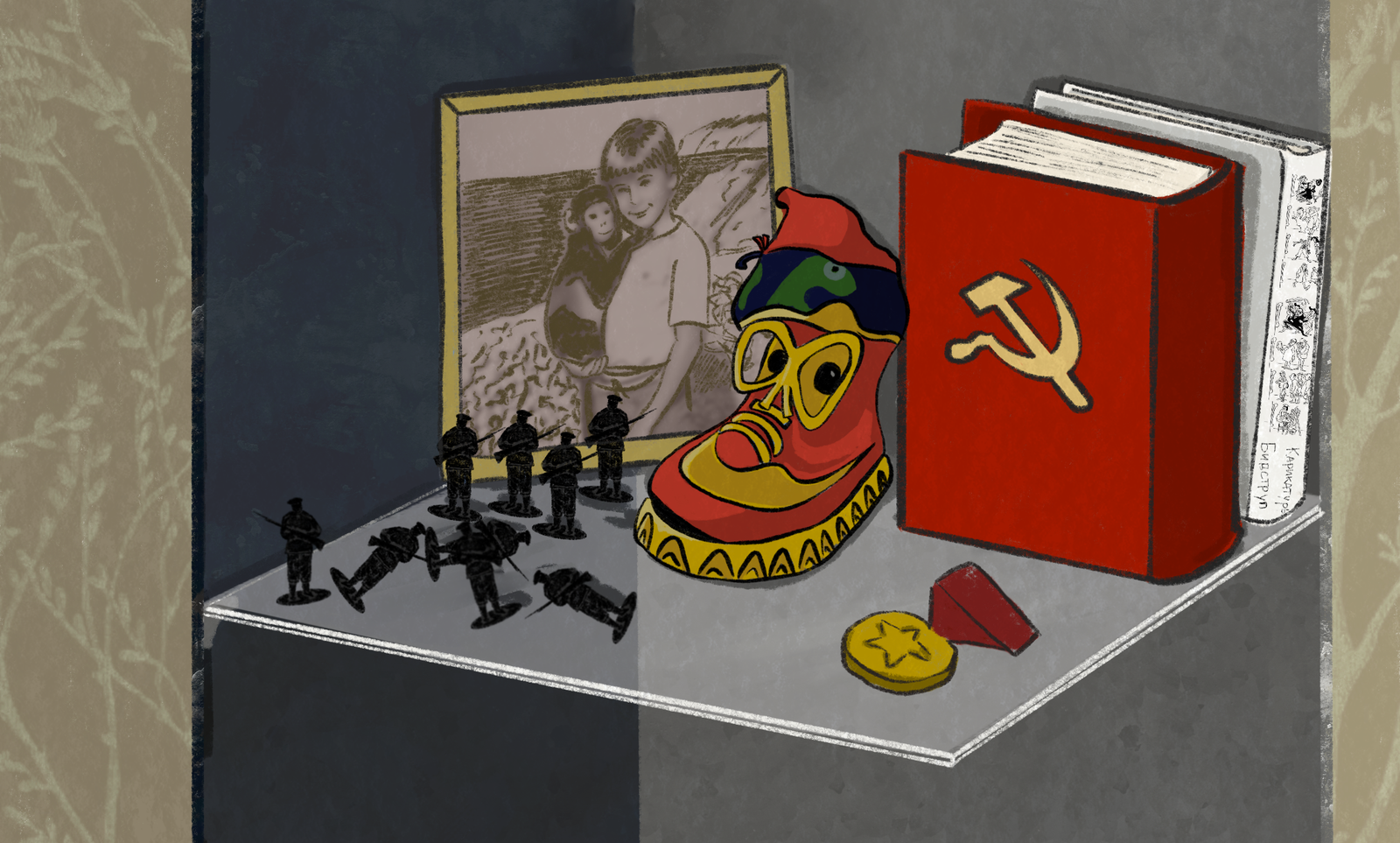

Конечно, такая «удочка» ценна. И в моем детстве, которое проходило в другом городе и в других условиях, были и игра «Рыболов», и любимая игрушка Поросенок, и «Веселые картинки», и карикатуры Бидструпа, и хомяки, которых мы с отцом хоронили в парке в упаковках из-под грузинского чая, и игры в «фантики» и в «земельки» (ее вариант назывался в моем детстве игрой в «ножички»), и энциклопедический словарь «Гражданская война и интервенция в СССР», и передача про Хоху, и многое другое, о чем подробно и с любовью рассказывает автор, вплоть до фотографии с обезьянкой на плече в Крыму в 1987 году, которая в моем случае была фотографией с попугаем ара на плече в Анапе. Я с радостью вспоминал, читая Беккина, то одно, то другое, то третье из своего детства, то и дело восклицая: «И у меня это было!»

Можно было бы этим и ограничиться, не так ли? Остановиться в умилении перед славным советским детством, октябрятской, пионерской или комсомольской юностью, перед временем, когда, по утверждению одного покойного российского политика, «мы все были счастливы». Нам всем знакомы такого рода воспоминания, которые, как казалось еще недавно, совершенно безобидны, и многие до сих пор еще пребывают в недоумении, как ностальгия об автомобиле «Волга», Гагарине или дедушке Морозе могла привести к войне в Европе?

Воспоминания Рената с фотографической беспристрастностью открывают взаимосвязь между советским детством и войной.

Автор с принципиальной последовательностью вспоминает те приметы советского быта, те обстоятельства жизни советского обывателя, которые окружали его с самого рождения, которые окутывали его плотной пеленой и которые определяли его мировоззрение. Его рассказы дают нам почувствовать пульс времени — тем они и замечательны, а поскольку книга написана с большим юмором, доставившим мне много минут безудержного смеха, то и время с ней проходит и незаметно, и с пользой.

Теперь, по прошествии времени, когда объект «Союз ССР» находится на достаточном расстоянии от нас, мы уже можем сказать, что это государство было не социалистическим, а феодальным. В зависимости от последней моды помещик мог надеть ферязь, камзол или сюртук, но от перемены моды не переставал быть помещиком. Россия от смены декораций вроде «развитого социализма» или «рыночной экономики» не перестала быть феодальной страной.

Союз ССР был чудовищем вроде чуда-юда с одним телом, но тремя головами, которые его питали: авторитаризмом, милитаризмом и империализмом.

Поддержание этих голов в постоянной боевой готовности составляло главную цель феодального режима, поскольку обеспечивало его самосохранение. При этом нужно отметить высочайший уровень его народной поддержки: количество активных противников правительства исчислялось в лучшем случае сотнями человек. Безусловно, на масштаб оппозиции влиял могучий репрессивный аппарат и народная память о 1937 годе, но не страх делал этот режим столь устойчивым. При всем ироническом отношении к престарелым вождям из Политбюро или пении переделок советских песен вроде «Бьется в тесной печурке Лазо» (упоминаемой наряду с другими образчиками детского фольклора 1970–1980-х в «Ленинградском детстве»), народ и в массе своей, и во всех социальных стратах разделял феодальное мировоззрение.

Указанию на следы этого мировоззрения и посвящена книга Рената Беккина. Из нее мы видим, что сам народ ведет патриархальную крестьянскую жизнь, т. е. живет по заветам феодализма. В этом мире, где действует, согласно Марксу, внеэкономическое принуждение, все материальные и нематериальные блага распределяются точно так же, вне товарно-денежных отношений: поездка в отпуск в Грузию (рассказ «Чайный король») или зачисление в престижную «китайскую» школу осуществляется при помощи личных связей (рассказ «Блатной»); личные связи позволяют оставить ребенка у соседки по лестнице; личные связи дают возможность доставать дефицитные товары. Чем это отличается от такого же личного распределения благ крепостным помещиком или Госпланом, за которым скрывались такие же личные связи и личные интересы различных номенклатурных группировок?

То, что народ разделял феодальное мировоззрение правительства, и позволяло последнему активно внедрять в его сознание базовые ценности развитого феодализма. Вслед за автором мы вспоминаем, как силен культ авторитарных вождей, от Ленина до Черненко и далее, как авторитаризм воспитывается в детстве:

«О них рассказывали в программе „Время“. Они были людьми из другого теста. Или из того же самого, но поднявшегося к солнечному свету на других дрожжах. Я хорошо понимал это, когда мама пришивала мне пуговицу на штанишках, рубашке или куртке. Если она делала это на мне, она обычно приговаривала по-татарски: Андропов акылын тегәм, Черненко акылын тегәм.

— Что ты такое говоришь? — спросил я ее.

— Желаю, чтобы ты был таким же умным, как они, — отвечала мама».

Авторитаризм прививался в школе как через обязательные ритуальные действия вроде культмассовых мероприятий, так и через полное подчинение вышестоящим лицам. Даже, казалось бы, невинные детские игры в Робин Гуда, капитана Немо, Чапаева или партизан являются не чем иным, как прославлением авторитарных (сейчас бы добавили — и авторитетных) лидеров. Чем отличается учительница, оскорбляющая учеников и бьющая их линейкой по голове (рассказ «Волшебная линейка»), от начальника-самодура, от крепостной барыни, от разбойника, в конечном счете — от феодала, которому его крепостной принадлежит душой и телом?

Читая «Ленинградское детство», ужасаешься количеству игр, игрушек и символов, связанных с войной: солдатики, пистолеты, танки и БТР, НВП, «Морской бой» и «Зарница», «Катюша» и «Варяг»…

Автор с иронией пишет: «Мы совсем не были жестокими детьми. В пору нашего детства еще не было компьютерных игр, в которых предусматривалась возможность подстрелить или уничтожить каким-либо другим способом своего вымышленного противника» (рассказ «Хрюша распинает мента»). Компьютерных игр, конечно, не было — но способов уничтожить вымышленного противника было предостаточно. Сознание ребенка милитаризировалось с самого раннего детства. Гражданская и Вторая мировая война, оказавшиеся горчайшими гуманитарными катастрофами, советским культом войны преображались из мира страдания, горя и боли — в мир победы, подвига и величия.

По прочтении книги я вспомнил, что в детстве играл в солдатиков каждый (!) день, причем это были солдатики из самых разных материалов: пластмассовые, металлические, деревянные, бумажные — у меня были наборы из картона, посвященные Бородину и взятию Зимнего, из которых нужно было вырезать и склеить не только солдатиков, но и декорации к игре в виде картонных пушек, редутов или здания Главного штаба в Петербурге, — и даже пластилиновые, которых я лепил сам и которые сражались при помощи спичек, изображавших и холодное, и огнестрельное оружие; эти солдатики изображали воинов самых разных эпох, от гражданской и Второй мировой войны до более экзотичных Ледового побоища и даже Древнего Египта.

Общество, на официальном уровне декларировавшее «борьбу за мир» краеугольным камнем своей политики, было ежедневно и ежечасно беременно войной. Взрослые говорили: «Лишь бы не было войны», а дети маршировали и пели военные песни.

Параллельно с жертвой милитаризму ребенок скармливался третьей голове феодального режима — империализму. «Ленинградское детство» наполнено беспристрастными воспоминаниями о традиционно враждебном восприятии США, об отношении к «америкосам» как к главному злу и источнику всех бед на земле во главе, разумеется, с американским президентом, которому юный автор (или герой, которого зовут так же, как автора) отправил гневное письмо, обличавшее его бесчеловечную политику. Носители имперского сознания, как родственница автора в Клайпеде, могли 45 лет прожить в советской Литве и даже не посчитать нужным выучить литовский язык (рассказ «Путчисты»). Это презрительное посматривание свысока на все другие народы и государства, особенно колонизированные, отказ признавать ошибки и преступления своего правительства приводило к таким эпизодам, как злобно-ироническое шипение в спину приехавшим на отдых в Крым рассказчику и его родителям, которые были приняты за вернувшихся домой крымских татар (рассказ «Николай Еременко и его дочки»).

В этой черно-белой картине мира мы, русские — это добро, освобождающее человечество, а все остальные — зло, которые несут всему свету татарское или американское или еще чье-нибудь иго.

Очень сложно, подчас невозможно противостоять культу войны, который окружает тебя на каждом шагу. К счастью, Ренату Беккину удалось избежать совета нечестивых. По сути дела, его воспоминания посвящены главному в жизни человека: как жить — и оставаться человеком. Как избегать зла, как учиться на своих ошибках, как выбрать между ценностями мира и жизни и ценностями войны и смерти. Если мы выбираем первое, то сквозь милитаристскую и империалистскую пропаганду с неизбежностью пробьется настоящая память и боль о войне, о погибших родственниках, мысли о том, как бы ты поступил в нечеловеческих обстоятельствах. Сквозь, казалось бы, полностью зачищенный от всего живого советский ландшафт в перестройку появляются ростки нового мышления, как говорили тогда: отец, член КПСС, не желает поддерживать путчистов, обнародуется страшная правда о сталинских репрессиях, а маленький Ренат сочиняет истории о сказочном Кукухе — настоящем Опоньском царстве, стране мечты, освобожденной от налогов и повинностей, которую безуспешно искали русские крестьяне в XIX веке. Впрочем, в рождении Кукуха фантазией советских детей, даже не подозревавших об Опоньском царстве, нет ничего удивительного: одинаковые условия бесчеловечного феодального режима, жертвующего маленьким (да и большим тоже) человеком во имя своих трех голов, т. е. сохранения авторитаризма, милитаризма и империализма, рождает и одинаковые народно-утопические легенды.

Что важнее всего, «Ленинградское детство» наглядно демонстрирует, как для внешнего освобождения достаточно крайне малого: стоило только советскому режиму пасть, и его символы вроде красного флага стали половой тряпкой (рассказ «Красная тряпка»). Но те же рассказы со всей ясностью показывают, что для внутреннего освобождения нужно очень много. Можно высмеивать конкретного генсека, но не избавиться от веры в царя-батюшку, можно сочувствовать репрессированным народам, но не избавиться от веры в собственную исключительность. Можно, наконец, осуждать американский империализм, и вместе с тем верить, что скоро генсек Иванов покорит всю вселенную.

Феодальное мировоззрение с ликвидацией Союза ССР никуда не исчезло, оно преследует нас, как призрак. Прочитав «Ленинградское детство», я понял, что «добрые» советские фильмы и песни, собственно, вся советская культура связана с войной самым непосредственным образом: от нее, как следы трассирующих пуль, тянутся к войне дороги поисковика и реконструктора, «Старых песен о главном» и престарелых комсомольцев, с любовью вспоминающих советские мультфильмы. Избавлению от штампов феодального мировоззрения, избавлению от призрака Союза ССР, причем, как и требуется избавляться от прошлого — избавлению со смехом и юмором, — посвящена терапевтическая книга Рената Беккина. Надо ли говорить, что сегодня вряд ли можно найти что-то более актуальное.

Другие статьи о ностальгии и Советском Союзе:

Ленинградское детство 80-х. Кладбищенский бабай, школьный путч и дикарские познания об интимной жизни

Прощание с коммунизмом. Как в 90-е менялась детская литература: научпоп, фэнтези, секспросвет и подростковые детективы

10 книг о ностальгии, которые показывают, как работает наша память

История «Взгляда»: как легендарная передача 1990-х стала рупором перестройки сознания