Корреспондент «Дискурса» побывала в Театре.doc на ноябрьской премьере моноспектакля «Топливо», изучила его составляющие, измерила степень их соотнесенности и вынесла свой вердикт.

В 2013 году на пермском фестивале современного театра и кино «Текстура» впервые была представлена пьеса Евгения Казачкова «Топливо». В качестве режиссера читки выступил Семён Александровский. Тогда пьеса получила первую премию.

«Топливо» родилось в рамках драматургического проекта «Человек.doc», идея и руководство принадлежали Эдуарду Боякову. Этот проект стал одним из самых ярких явлений в его продюсерской и театрально-педагогической деятельности. Экспериментальная лаборатория ставила четкую задачу — создание драматургических текстов и впоследствии спектаклей на документальной основе (вербатим). Тема — фигуры современности. В 2010 году первая часть проекта была посвящена героям культурной сферы, в 2012–м внимание сконцентрировалось на персонажах из индустрии информационных технологий.

Соавторы проекта драматурги и сценаристы Владимир Забалуев и Алексей Зензинов комментировали свою деятельность следующим образом: «Человек.doc» — это вербатим, который имеет дело с личностью, а не средой. С именем, а не анонимностью. С единицей — и ее извечным противостоянием нулю. С уникальным, а не типовым. Это возвращение к документальности биографии, данной не в анкете, а в незавершенности, потому что конечную точку может поставить лишь смерть и, пока человек жив, в нем всегда останется запас нереализованного, несделанного, непроизнесенного».

«Личность», «Имя», «Единица» — ключевые слова для проекта «Человек.doc.». И, следовательно, для пьесы Евгения Казачкова.

В центре монопьесы — фигура Давида Яна, всемирно известного IT-предпринимателя, физика. Кроме того, ему принадлежит задумка и реализация системы электронных словарей Lingvo и программы распознавания текстов Fine Reader. Давид Ян — незаурядная личность. С одной стороны, основатель компании ABBYY, предприниматель с физико-техническим образованием. С другой, автор перформансов, сценариев флешмобов и…книги о правильном питании.

Разгадка такого рода «несоответствий» — повод для пьесы. Работа над документальным материалом включила в себя запись и расшифровку многочасовых интервью, легших в основу «Топлива».

В сентябре этого года петербургский Pop-up театр выпускает премьеру: спектакль «Топливо» в режиссуре Семёна Александровского и актерском исполнении Максима Фомина. И уже в ноябре московская публика получила возможность увидеть спектакль на сцене Театра.doc. Зал в Малом Казенном переулке был дважды проверен на прочность — включением дополнительных стульев и подушек для сидения на полу.

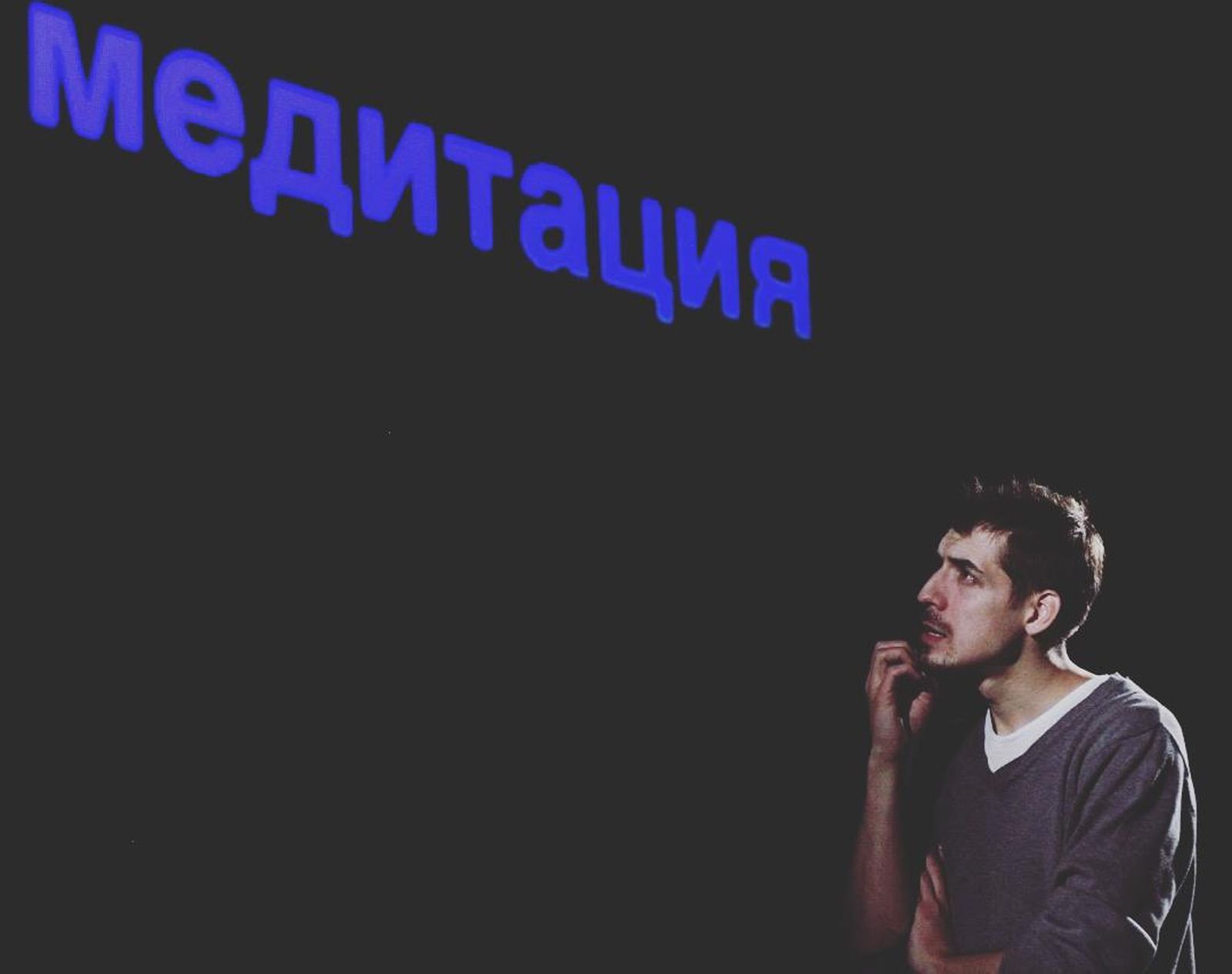

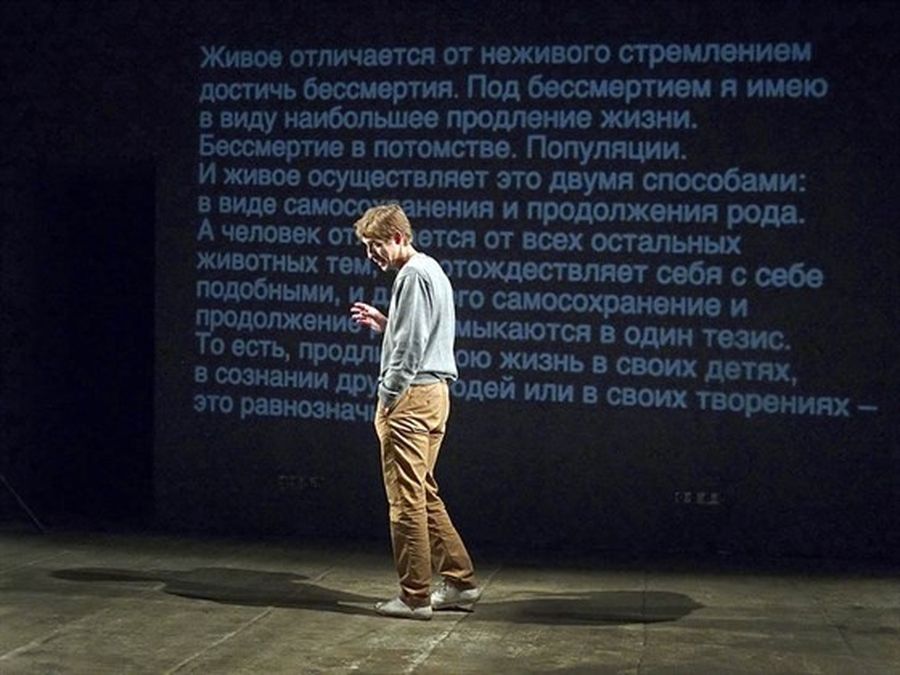

В художественном мире спектакля, транслятор которого предприниматель, физик, программист, удивительным образом сочетаются четкость текста, ясность актерского посыла и минималистичный стиль постановки. Все стороны этого треугольника находятся в идеальной пропорции. Ни один из элементов не подчиняет себе два оставшихся, что действительно непросто при работе со сценической постановкой такого формата. Трудность — в самой специфике монодрамы как драматургического жанра. Во-первых, на протяжении полутора часов зал наблюдает за одним исполнителем, и даже периодическое переключение внимания с речи актера на экран с видеофрагментами не является «развлекательным» элементом. Во-вторых, сценическое решение, заданное монодраматургической формой текста, соблазняет многих артистов возможностью показать себя, пользуясь отведенным временем и предложенным текстом. В-третьих, монодраматичность может подтолкнуть режиссера к активным попыткам «раскрасить» монолог видеопроекциями, освещением или музыкальным оформлением. Некачественная репрезентация текста в жанре монодрамы, в свою очередь, становится не более чем «потоком сознания», текстом ради текста, без структуры и развития.

Здесь — совершенно иной случай. Пьеса оставляет место для режиссерского видения: Семён Александровский транслирует двойника героя на экран, что расширяет пространство сцены и, одновременно, понимания. Исполнитель, только что произносивший текст от лица Яна, в следующей сцене становится наблюдателем вместе со зрителями. Это воспринимается как многоуровневая саморефлексия героя (лицо на проекции иронически улыбается в ответ на реплики своего «живого» отражения): прошлое и настоящее находятся в непрерывном диалоге, разрушая канон драматургического представления. Актер перестает быть актером и наблюдает за действием вместе со зрительным залом. «Играющим» становится портрет на заднем плане — «говорящая голова», по сравнению с которой герой мал настолько же, насколько и зритель. Или документальные кадры флешмобов.

В то же время такое визуальное решение не мешает актеру Максиму Фомину находиться в постоянном контакте с залом. Он органично существует в обстоятельствах предлагаемого двуемирия, становясь связующим звеном между наблюдателями и объектом наблюдения — историей «поиска бессмертия».

Именно «поиском бессмертия» спровоцирован рассказ монодраматического субъекта, Давида Яна. За решением защитить живое от умирания (будь то близкий человек или сам герой) и выстраивается цепочка фрагментов, всплывающих в памяти рассказчика:

«Я чувствовал, что жизнь скоротечна. Я был поражен, что жизнь — это фильм, который идет, который не останавливается. Это попытка в едущем автобусе вот так вот заглянуть в лицо стоящей на улице девушке и понять, что никогда тебя жизнь с ней больше не сведет. Хотя у тебя проскочил к ней какой-то мимолетный флюид. Вот этот флюид…»

«Флюид» здесь и является «топливом». Фактически герой стремится к созданию вечного двигателя. Он пытается найти возобновляемый ресурс для собственной жизни и жизни окружающих людей, своего рода философский камень. Перипетии, с которыми сталкивается молодой человек, ведут его по этому пути. И в комических эпизодах, когда герой приехал в психбольницу, чтобы повидаться с сокурсниками, но в итоге несколько дней прожил на чердаке на рисе и воде и был выгнан «человеком с топором». И в моменты кризиса (»…момент опустошения, который наступает после экзамена. Сдаешь, пусть даже на ту оценку, на которую хотел, но не наступает эйфория. Ты бежишь, бежишь, бежишь. Тебе тяжело, но продолжаешь бежать, и топливо внутри исчезает. И откуда его брать это топливо? Свой жизненный несимметричный диметил-гидразин… Неизвестно»).

История же поиска, несмотря на свою конституализирующую роль, не стремится стать преобладающей в спектакле. Автор Евгений Казачков позволяет тексту выходить за рамки самого себя. На это работают и предложенные в пьесе видеофрагменты, и самодостаточность каждого рассказанного эпизода, и сам документальный характер материала, послужившего основой пьесы. Черты «объективности», присущие «Топливу» как «вербатимному» тексту, становятся катализатором «субъективности», провоцируют вариативность понимания, а не запирают сознание зрителя в игрушки литературных форм художественной выразительности.

Именно эта спокойная и четкая сценическая артикуляция текста пьесы и является инструментом взаимодействия произведения (в данном случае спектакля) с воспринимающим. Не перегруженное режиссером пространство, не перетянутое на себя актёром одеяло, простота и одновременно структурированность текста (по форме и по содержанию) работают на неослабевающее внимание зрительного зала на протяжении всего действия. Режиссерская, актерская, драматургическая работа — каждая на своем уровне — проявляют основной конфликт пьесы через знакомый каждому ряд кризисных точек: взросление, перипетии, связанные с карьерой и амбициями или личными взаимоотношениями (например, учитель–ученик).

Спектакль не превращается в площадку для спора режиссерского решения, актерской игры и слова. Наоборот, они поддерживают, дополняют друг друга. Результат — цельность, ясность, динамика. И зрительный зал — веселый, а через две минуты задумчивый. Поскольку от вопросов, которыми задается главный герой и, вслед за ним, зрители, не отвлекает сценическая мишура. Поскольку диалог налажен. Следствие: по ходу спектакля зал всё более вовлекается в действие.

Дело не в желании хоть отчасти разделить судьбу успешного предпринимателя. А в том, что в жизни этого человека были переломные события и идеи, знакомые каждому и делающие его частный вопрос общим. Где раздобыть «топливо»? Что есть ресурс непрерывного осознанного, целенаправленного жизненного движения? И возможно ли его постоянное возобновление? Если да, то какой путь избрать для достижения намеченного, есть ли «более правильный»?

Возможно или нет, в самом деле, человеку обрести бессмертие?

«Топливо» покажут 10 апреля в Центре им. В.С. Мейерхольда.

Автор фотографий: Владимир Луповской.