Ещё в 2017 году Правительство разработало «Национальную стратегию действия в интересах женщин», обещающую им условия для сохранения здоровья и улучшения экономического положения, профилактику семейно-бытового насилия и расширение влияния на общественно-политическую жизнь. Последние годы отчёты по стратегии становятся всё менее объемными, за 2020-й и вовсе отсутствуют, а меры, которые власти «предпринимают» для решения поставленной задачи, противоречат друг другу. Так с 2017 года в стране действует закон о декриминализации побоев, а принятие закона «О профилактике семейно-бытового насилия» даже не рассматривается. А среди собственных достижений программа выделяет выдвижение Ксении Собчак на президентские выборы, хотя очевидно, что и ранее женщины могли претендовать на этот пост по закону.

Система образования неотделима от политики, и гендерный вопрос в них сегодня выглядит двояко: номинальный эгалитаризм в российских школах условен, а заявления о равенстве гендерных возможностей соседствуют с нивелирующими женские права установками. Журналистка Татьяна Губанова исследовала ситуацию с дошкольной гендерной социализацией в стране и содержание российских учебников и рассказывает, как «скрытый учебный план» влияет на будущее девушек, а стереотипы о роли мужчины и женщины в обществе заставляют их отказываться от перспективных профессий. Что такое «бесполое образование» и как оно может повлиять на самоощущение ребёнка в группе? Почему не стоит радоваться тому, что 80% учителей — женщины? Как современная школа учит девушек смирению? И где находится «женское место» по версии системы образования РФ?

Отношение современной власти к проблеме гендерного неравенства в России стоит назвать в крайней степени амбивалентным. Достаточно только посмотреть на созданный в 2017 году Правительством документ в виде Национальной стратегии действий в интересах женщин, как противоречие сразу станет очевидным. В документе говорится о том, что новая стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод. В качестве основных направлений политики названы: создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов; улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния; профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в их отношении; расширение участия женщин в общественно-политической жизни; совершенствование государственной статистики, характеризующей положение женщин в обществе.

В целом, меры, предложенные для решения проблем неравенства, вызывают множество сомнений. К примеру, как говорится в отчете за 2018 год, в целях профилактики правонарушений, совершаемых и в сфере семейно-бытовых отношений, сотрудниками полиции проводилась индивидуально-профилактическая работа. Интересно, что возможность принятия закона «О профилактике семейно-бытового насилия» не рассматривается и не обсуждается. В качестве мер по защите трудовых прав женщин упоминаются меры, по большей мере рассчитанные на поддержание репродуктивной функции, а расширение участия женщин в политической сфере, например, подтверждается выдвижением Ксении Собчак на выборы президента РФ. Совершенно непонятно, можно ли считать это фактом, подтверждающим проведение целенаправленной работы правительственных органов, ведь при упоминании количества женщин в органах власти даже не указываются общий их процент и динамика. Примечательным является и то, что отчет о ходе реализации стратегии в 2019 году гораздо менее объемный, а за 2020 год и вовсе отсутствует. Да и вообще, стратегия, вроде бы, «в интересах женщин», но ни одного слова про феминизм в ней нет. Зато в общественно-политическом дискурсе есть очень много всего другого: от «веселых» каламбуров на тему «трансформеров» до предложения поставить знак равенства между феминизмом и экстремизмом.

Гулкое эхо «сакральных традиций» (на самом деле, гендерных стереотипов) захлестывает и обычные будни российских школ — иначе быть не может. Школьное образование — сложный социальный механизм, который невозможно рассматривать отдельно от политики.

Если уйти от непростой философской трактовки эгалитаризма и обратиться конкретно к школе, надо принять, что равенство в образовании — это не только равный доступ к обучению, но еще и одинаковое его качество и эффективность как для мальчиков, так и для девочек. В российском же образовании эгалитаризм весьма условен: заявления о равенстве гендерных возможностей соседствуют с нивелирующими женские права установками.

Чтобы понять, что же может не устроить типичную феминистку в российской школе, попытаемся проследить реальный путь придуманной нами девочки Лены (имя каждый читатель может выбрать любое). Этот путь мы назовем «из яслей — в никуда». Или, ладно уж, не будем такими пессимистичными, назовем его поэтичнее — «Трамвай „Желание“», отдавая дань уважения американскому драматургу и оставляя нашей Лене хотя бы призрак надежды.

Дошкольная гендерная социализация: мальчики — налево, девочки — направо

Мы, конечно, помним слова Симоны де Бовуар, о том, что женщиной не рождаются, а становятся, то есть женщина — это не столько биологическая, сколько социальная характеристика. Итак, с рождения Лены началось активное её приобщение к уже существующим гендерным стереотипам, формам поведения и ролевым моделям. Этому неосознанно способствуют её мама с папой, демонстрирующие особую форму взаимоотношений и распределения домашних обязанностей. Стоит отметить, что поведение родителей Лены, в свою очередь, представляет собой своеобразный «продукт» устоявшейся системы консервативных шаблонов.

Иными словами, гендер конструируется не только в целенаправленном общении Лены с мамой и папой, а еще, может быть, бабушкой, дедушкой и другими родственниками. Даже если родители Лены не будут периодически произносить хрестоматийную фразу «ты же девочка», то наверняка в подарок на день рождения преподнесут дочери набор детских кастрюль вместо конструктора и машинки на пульте управления. Но, даже если выбор игрушек Лены окажется разнообразнее, чем у её сверстниц, то одежда всё же явно будет не такой удобной, как у мальчишек. Кстати, о том, как, условно, голубые и розовые чепчики могут влиять на гендерную социализацию детей, можно подробнее почитать в работах российского психолога Людмилы Поповой, заодно обратившись к классике антропологии в виде работы Маргарет Мид. В частности, Людмила Попова отмечает, что буквально с младенчества розовая одежда для девочек и голубая для мальчиков становятся знаками того, как с ребенком необходимо взаимодействовать и какие черты отыскивать в нём. К тому же, выбирая стиль одежды для сына и дочери, родители, возможно, сами того не ведая, детерминируют поведение своего ребенка. Оборочки, кружавчики, бантики, пышные юбочки из тканей светлых оттенков могут существенно ограничить активность и естественные познавательные потребности девочки. Во-первых, потому что страшно испачкать или помять платьице, во-вторых, потому что одежда девочки зачастую просто не приспособлена для подвижных игр.

Таким образом, имея некоторое общее представление о том, что значит быть девочкой, Лена попадает в детский сад, где наверняка столкнется с ещё большим количеством гендерных стереотипов. К слову, крупным российским исследователем в области применения гендерного подхода в дошкольной педагогике является Любовь Штылёва, в многочисленных работах которой содержится ценнейшая для педагогов информация о том, как воспитывать/учить мальчиков и девочек, избегая стереотипов.

Стоит отметить, что для России гендерная педагогика является относительно новым направлением и поэтому нуждается в развитии. В феминистской, в том числе и академической среде, в целом, не существует единого предпочтительного подхода к образованию девочек. Однако безусловно ошибочным является предположение о том, что все феминистки и сочувствующие отрицают очевидные биологические различия между детьми женского и мужского пола. Более того, совершенно логично, что социализация, в том числе происходящая в дошкольном возрасте, формирует ещё и психологические различия между мальчиками и девочками. По аналогии с политикой гендерно-чувствительной и гендерно-нечувствительной, педагогика может быть внимательной к половым и гендерным особенностям обучающихся, а может быть «бесполой». «Бесполым образованием» критично принято называть гендерно-нечувствительный и уравнительный подход. «Чтобы предоставить разным группам равные возможности доступа, необходим учет различий в положении и специальные меры выравнивания в пользу ущемлённой группы», — этот концепт прорабатывают в своих исследованиях и Любовь Штылёва и её единомышленники_цы.

Выходит, что у нашей маленькой Лены всё-таки появляется возможность попасть в группу к воспитателю, имеющему представление о гендерном неравенстве и применяющему гендерный подход на практике? Да, но только если Лена живет, предположим, в Мурманске, где есть некоторая вероятность встретить студентов Любови Васильевны Штылёвой, работавшей в Мурманском государственном педагогическом институте, или в Москве, где также в Московском городском педагогическом университете трудится Ольга Ивановна Ключко, известная разработкой курсов по гендерной педагогике. В остальных случаях велика вероятность того, что воспитатель или учитель Лены будут называть гендерной педагогикой то, что на самом деле является полоролевым подходом. Если кратко, то это что-то в духе «мальчики — налево, девочки — направо». Еще с большей вероятностью Ленины педагоги вовсе не будут задумываться о том, что такое «гендер», «стереотипы» и «гендерный подход». Дело в том, что в России на федеральном уровне до сих пор нет обязательных гендерных курсов для будущих педагогов.

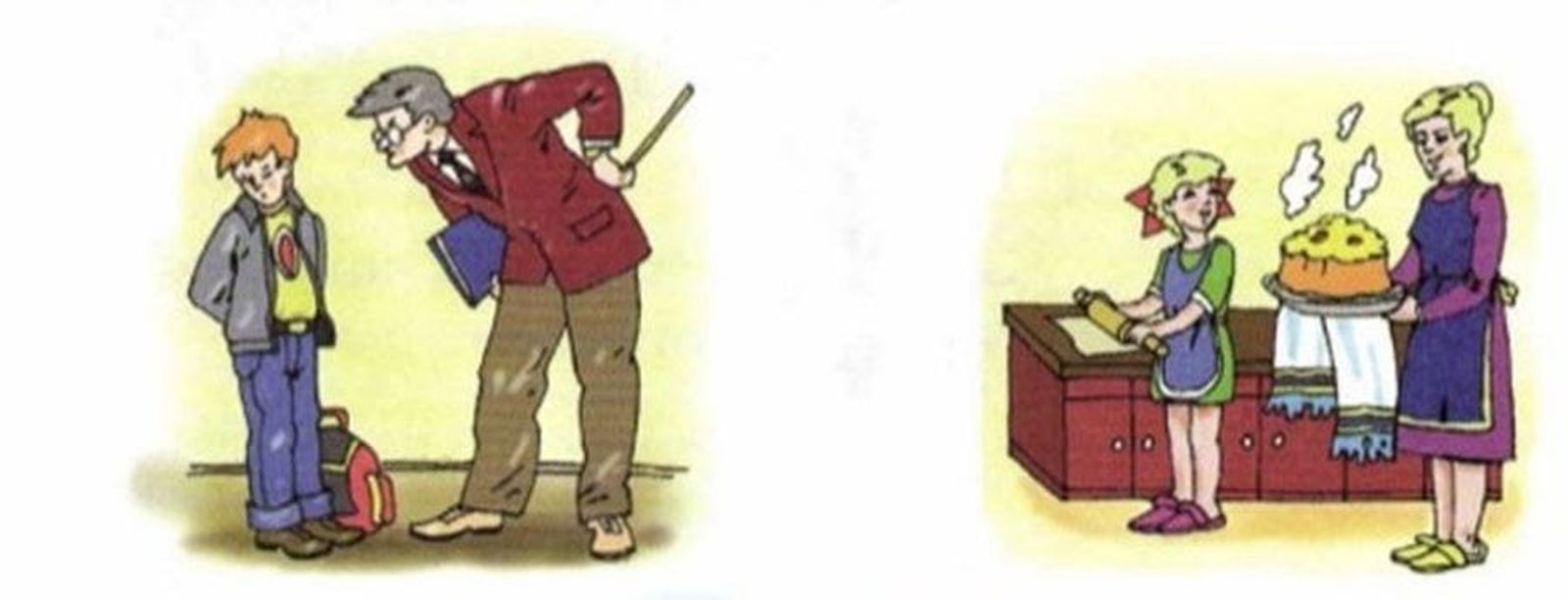

Таким образом, и после детского сада, в школе, Лене постоянно придется мириться с высказываниями учителей в формате «девочки так делать (не)должны» со всеми вытекающими из этого последствиями. Помимо того, когда Лена будет учиться в начальной школе, выполняя «домашку» каждый день, в учебниках она будет разглядывать цветные картинки, на которых изображено в разы меньше девочек, чем мальчиков, а если девочки/женщины и нарисованы, то, скорее всего, у плиты или с утюгом.

Гендерные стереотипы на страницах школьных учебников: перспективные профессии — прерогатива мужчин

Интересное замечание и одновременно скромное признание автора данной статьи: минимальный объем времени был потрачен на поиск противоречивого иллюстративного материала в современных российских учебниках. Буквально в нескольких первых попавшихся на глаза школьных изданиях даже при поверхностном ознакомлении с их содержанием обязательно находятся красочные примеры стереотипной репрезентации образов мужчин и женщин, причина чего кроется, конечно, в отсутствии обязательной гендерной экспертизы учебников.

Анализ учебного материала для начальной школы, проведенный Анной Смирновой показывает, что обращение к женским семейным ролям в учебниках встречается в два раза чаще, чем к мужским. Пособия, которыми пользуются современные школьницы и школьники, воспроизводят в основном традиционные гендерные стереотипы о разделении сфер жизни: место женщин — дом, мужчин — профессиональная сфера; профессий: «женский» сектор рынка труда — сфера обслуживания, «мужские» отрасли — промышленность, транспорт, армия, управление; семейных обязанностей: «женские» — стирка, уборка и приготовление пищи, «мужские» — ремонт квартиры или бытовой техники.

Впрочем, на этом стереотипы не исчерпают себя. Даже когда Лена станет старше и перейдет в 5 класс, рабочая программа укажет ей, где «женское место».

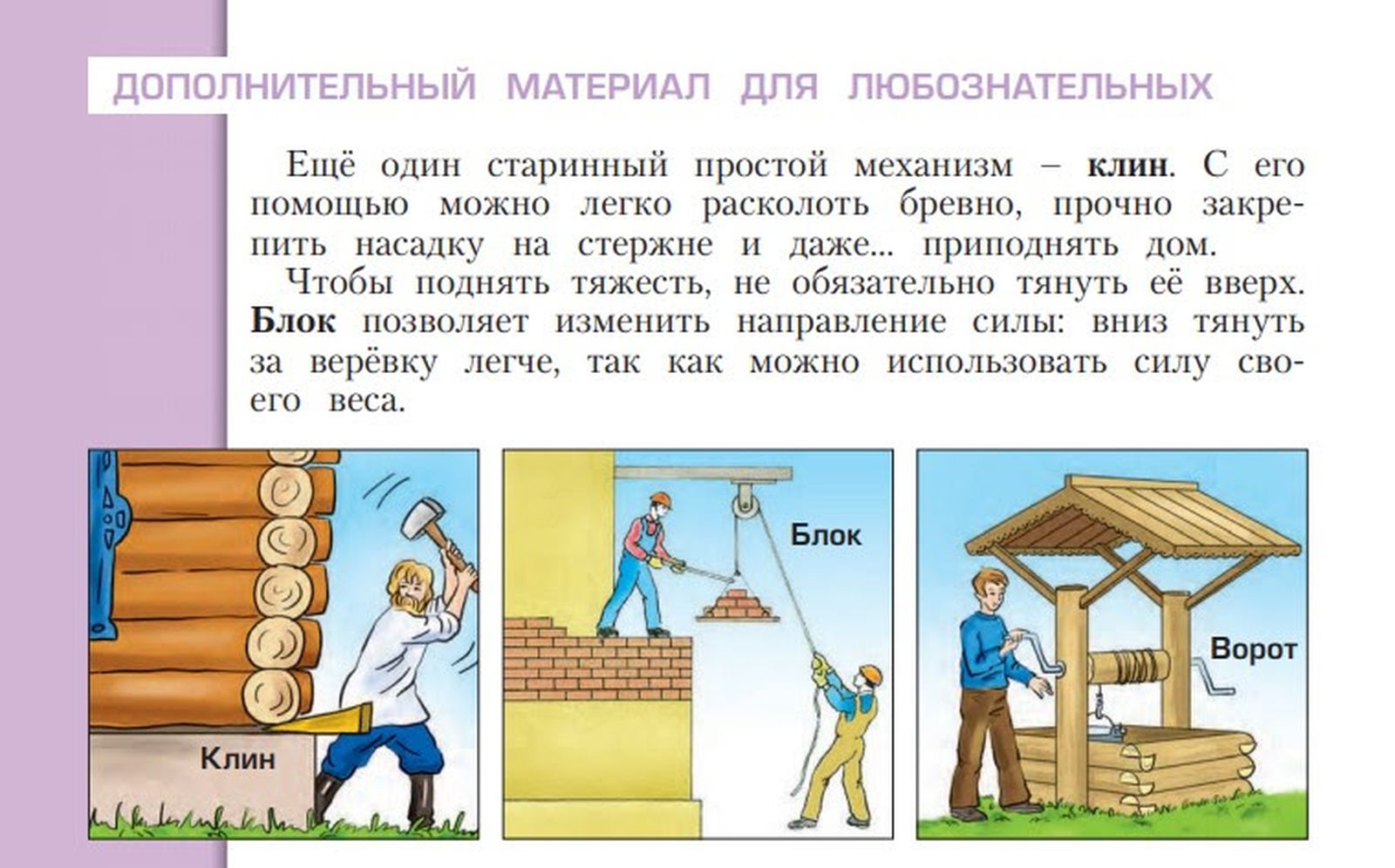

Возникновение нового модульного курса, в содержании которого делается акцент на различии гендерных ролей, свидетельствовало о некотором консервативном повороте в образовании в конце 2010-х годов. Таким курсом являются «Основы религиозной культуры и светской этики». В учебнике «Светская этика» появилась глава под названием «Какие правила мужские, а какие — женские?», в которой постоянно говорится: «…жена и мать — это главные из обязательных ролей женщины. А защитник и труженик — это главные из обязательных ролей мужчины», предлагаются к выполнению задания по составлению «кодекса женского/мужского поведения». В содержании учебника другого автора самыми популярными темами являются патриотическое воспитание и обучение правилам поведения в обществе (в основном речь идёт об этикете). Однако, несмотря на некоторые концептуальные различия, в нём также присутствует диспропорция в отношении внимания, уделяемого женщинам и мужчинам. Во-первых, женщина упоминается редко как в тексте, так и в иллюстрациях. Главными героями поучительных притч в основном являются мальчики/мужчины/сыновья/отцы. Тема «Мужество» и вовсе напрямую связывается исключительно с мужчинами без единой возможности наделения женщины волевым качеством.

После того, когда на уроке «Светской этики» Лена поймет, какие правила мужские, а какие — женские, она обязательно получит пятёрку на уроке технологии (те самые «труды» из советской школы), где будет учиться готовить, шить и стирать, в то же время мальчики будут обучаться чему-то «мужскому». Главное, что делать Лена должна будет всё старательно, ведь учитель обязательно напомнит девочке, что для неё аккуратность важнее, чем для мальчишки.

Будучи постарше, в 8 классе на уроке обществознания из учебника Лена узнает, что такое «гендер», но, скорее всего, упустит это из виду, поскольку в параграфе об этом понятии будет сказано мало. Когда учитель предложит в качестве дополнительного задания ответить на вопрос из учебника, Лена окончательно потеряет уверенность в том, что девочки должны быть наделены теми же правами, что и мальчики, ведь формулировка вопроса будет вынуждать Лену и её одноклассников сомневаться в очевидных вещах: «В одной американской детской книге автор пишет: „Нет ничего, что мы не могли бы попробовать. Ты можешь сделать все те вещи, что ты видишь, независимо от того, кто ты — мальчик или девочка“. Разделяешь ли ты такой взгляд на гендерные роли?».

В общем-то, и в старшем возрасте, в классе 9-11, изучая историю, Лена увидит мало (или почти не увидит) информации о женском движении, жизни известных (и не очень) женщин прошлого.

Яков Соловьёв, производя анализ самых используемых в первом десятилетии XXI веке школьных учебников по истории России, отмечает, что женщины упоминаются в них только тогда, когда занимают властные позиции, и при этом больше подвергаются критике. К примеру, такое историческое явление как фаворитизм в России XVIII века совершенно по-разному интерпретируется в случаях нахождения у власти мужчины и женщины. Фаворитки императоров — это дополнительные штрихи к портретам государственных особ, проясняющие их личность там, где о них упоминается, а не умалчивается. Фавориты императриц — показатель слабости, непригодности женщин к самостоятельному правлению». Да и в целом, факт очередной диспропорции в частоте обращения к историческим фигурам мужского и женского пола демонстрирует традиционное описание публичной истории как «истории мужчин».

Обычно параграфы, где есть хоть какая-то информация о жизни девочек и женщин в разные исторические эпохи, в учебнике по истории находятся где-нибудь в конце, и/или без номера, и/или учитель говорит, что они не обязательны для изучения — гораздо важнее выучить даты к экзамену. Кстати, Лена, скорее всего, не будет сдавать экзамен по физике/информатике/математике или другим дисциплинам, связанным с перспективными специальностями. О низкой популярности технических предметов среди девочек давно говорится и в научных исследованиях, и в известных СМИ. Вот и Лена, как прилежная ученица, за 9 или 11 лет обучения в школе уже прекрасно поняла, что «инженер — мужская профессия», а «в физике девочкам разбираться вовсе не обязательно».

О проблемах профессиональной ориентации девочек пишут Ольга Савинская и Тамара Мхитарян. Исследование посвящено проблеме профессионального выбора женщин, в частности, тому, почему девушки-абитуриентки не отдают предпочтение STEM-дисциплинам. Оказывается, что проблема зачастую коренится именно в системе ориентиров, установленных учителями в процессе получения девочками общего образования.

О различиях в баллах ЕГЭ и выборе специальностей в вузе так написала Елена Замятина: «Можно сделать вывод о сохранении достаточно устойчивой традиции отождествления профессий с женским или мужским полом. “Маскулинизированные” профессии представлены практически только инженерными специальностями, одновременно с этим данные специальности находятся по большей части только в группе “мужских”. Средний балл ЕГЭ, по которому абитуриенты поступают в вуз, у женщин часто выше, в том числе на инженерных специальностях. Однако лишь на немногих из них в последние годы стабильно повышается доля женщин — иными словами, женщины ещё не в полной мере используют свои возможности для поступления».

Всё то, с чем Лена будет сталкиваться на протяжении своего обучения, социологи и педагоги называют «скрытым учебным планом», который может проявляться совсем не очевидно: начиная с того, что написано в учебнике «между строк», заканчивая тем, как ведет себя учитель на перемене. Здесь действительно уместно вспомнить и об учителях. Рано радоваться феминисткам тому факту, что более 80% педагогов в российской школе — женщины. Эта диспропорция в очередной раз подтверждает, что женщины традиционно занимают один из самых низкооплачиваемых секторов трудовой сферы.

Чем опасны гендерные стереотипы?

Тем временем наш «трамвай „Желание“» продолжает движение по жизненному маршруту Лены. Вполне вероятно, что с такими установками, которые транслировались девушке в детстве, жизнь по ней натуральным образом может «проехаться трамваем», ведь у неё и её ровесниц будет гораздо более высокий шанс столкнуться с харассментом и насилием как в университете, так и на работе. При этом, масштабы данных проблем в России только предстоит оценить, что, к слову, сделать очень не просто. Сотрудница Федерального научно-исследовательского Социологического Центра РАН Ольга Мирясова, исследующая насилие в трудовой сфере, говорит, что по результатам массовых опросов на тему харассмента, процент людей, в частности женщин, столкнувшихся с этим явлением, оказывается сравнительно небольшим. Однако данные цифры нужно внимательно анализировать. Многим женщинам трудно признаться, что с ними такое случалось, поэтому про свои истории они не говорят, не помнят их или просто не распознают как таковые.

Ко всему прочему, важно осознать, что помимо скрытого и очевидного нарушения личных границ, агрессии или откровенной жестокости в свой адрес, женщина имеет все шансы столкнуться с многочисленными проявлениями виктимблейминга — от «сама виновата/напросилась/так ей и надо» до «почему ж терпела и не развелась?/ надо было в полицию/прокуратуру идти или вышестоящему руководству жаловаться». Но ведь мало кто может подумать, что вместе с экономическими и политическими причинами, вынуждающими женщин терпеть ущемление своих прав, есть причины культурные. Иными словами, речь идет о некоторой социальной установке, предопределившей поведение женщины, неспособной, не желающей и/или не умеющей за себя постоять. Вот и у нашей Лены подобная проблема вполне может возникнуть. Ведь Лена в трудные минуты своей жизни вспомнит то, чему её учили в старших классах (а учили её смирению) на еще одном интересном уроке под названием «Нравственные основы семейной жизни».

Введение общеобразовательного курса религиозной направленности «Нравственные основы семейной жизни» является одним из самых любопытных фактов об образовании в современной Российской школе. В оригинальной первоначальной версии учебника автор представлен как «монах Д. Моисеев», в новой — как «кандидат биологических наук».

Иными словами, справедливым будет отметить попытку сделать внешний вид учебного пособия более светским, а его содержание — более компромиссным по отношению к концепции эгалитаризма. Однако и в новом учебнике присутствует огромное количество стереотипных установок, которые в той или иной степени ставят под сомнение статус женщины как самостоятельной личности. В одном из параграфов автор говорит, что «муж должен уметь отвечать за жену», в другом — о стереотипах и равенстве прав и свобод мужчин и женщин в РФ: например, о том, что по Конституции права женщин и мужчин равны, да и вообще, любое ущемление прав женщин — это неправильно. После такого резкого перехода от традиционалистской к псевдоэгалитарной риторике следует очередное обращение к стереотипным позициям о женственности. Автор ссылается на книгу «Очарование женственности» Хелен Анделин, идеи которой в 1960-х годы были контрфеминистскими, т. е. шли вразрез с идеями феминизма «второй волны». В красной рамке выделены «жизненные советы» от Анделин для девочек о том, какие у «настоящей женщины» должны быть походка, смех, выражение лица и т. п.

В целом, при прочтении учебника трудно не заметить склонность автора к отсылкам на «факты» из американской практики, например, к таким: «… в США отмечается некоторый возврат к традиционным семейным ценностям и консервативной морали…».

Иными словами, главная идея гендерных ролей отражается в названиях параграфов: «Служение юноши — защита Отечества и создание семьи», «Служение девушки — хранение семьи, рождение и воспитание детей». Не трудно понять, что слепое следование подобным идеям, которые активно насаждаются девушкам и юношам через систему школьного, а порой и вузовского образования, практически полностью исключает возможность достижения гендерного равенства и установления справедливого гендерного порядка. Это значит, что фактически наша Лена оказывается перед бескомпромиссным выбором: быть хорошей ученицей и как можно меньше задумываться о своих женских правах или постоянно наталкиваться на сопротивление огромной машины под названием «Система российского образования».

К большому счастью, в жизни Лены и её подруг, вероятнее всего, есть и другие агенты социализации, пусть и несущие в себе определенный набор стереотипов, но менее консервативные. И тем не менее образовательная система окажет влияние если не на мировоззрение Лены, то на сознание некоторых её сверстников и сверстниц, которые в будущем составят её окружение, от чего нашей Елене спокойнее на душе не станет.

Вот такое получилось экспресс-путешествие вымышленной Лены по жизненному маршруту и образовательной траектории. Очень хотелось бы, чтобы описанные проблемы, как и сама Лена, были вымышленными, только вот они самые настоящие. Так в России на одиноких матерей приходится треть семей с детьми — около 5 миллионов «ячеек общества», где женщина выполняет функции по содержанию, причем те, которые с детства представлялись ей чуждыми, противоестественными, мужскими. Около 75% пострадавших от насилия в семье — женщины. С этими проблемами сталкиваются миллионы реальных российских девочек и женщин, большинство из которых, если и задумываются о причине своих жизненных противоречий, не находят их корней в системе образования, не пытаются повлиять на образование своих дочерей, хотя, наверное, каждая очень хотела бы, чтобы её личный трамвай «Желание» чудесным образом превратился в трамвай «Возможность».