Сахаровский центр более семи лет находится в списке иностранных агентов, но до сих пор продолжает работать, сохраняя память о советских репрессиях и сопротивлении общества тоталитарному режиму. Организация предоставляет бесплатную площадку для просветительских мероприятий, бережно хранит книги, произведения искусства, архивы документов об истории СССР и жизни изобретателя водородной бомбы и правозащитника академика Сахарова, выступавшего против ядерного оружия. Чтобы продвигать демократические ценности, НКО регулярно проводит лекции, конференции, кинопоказы и выставки, а также благотворительные барахолки в поддержку политзаключенных.

В лонгриде о том, как центр справляется с бюрократическим давлением, выполняя общественную миссию, журналистка Мария Быкова рассказывает, что стало причиной иноагентского статуса Сахарницы и почему она абсурдна, кто работает в организации и из-за чего число ее сотрудников не уменьшилось после признания НКО иностранным агентом, как устроена постоянная экспозиция музея и зачем ей побитый гипсовый Ленин, в чем уникальность волонтерской программы центра, из-за чего образовательные учреждения стали меньше сотрудничать с ним, как можно поддержать Сахарницу, а также кто и зачем пытается сорвать мероприятия просветительской организации

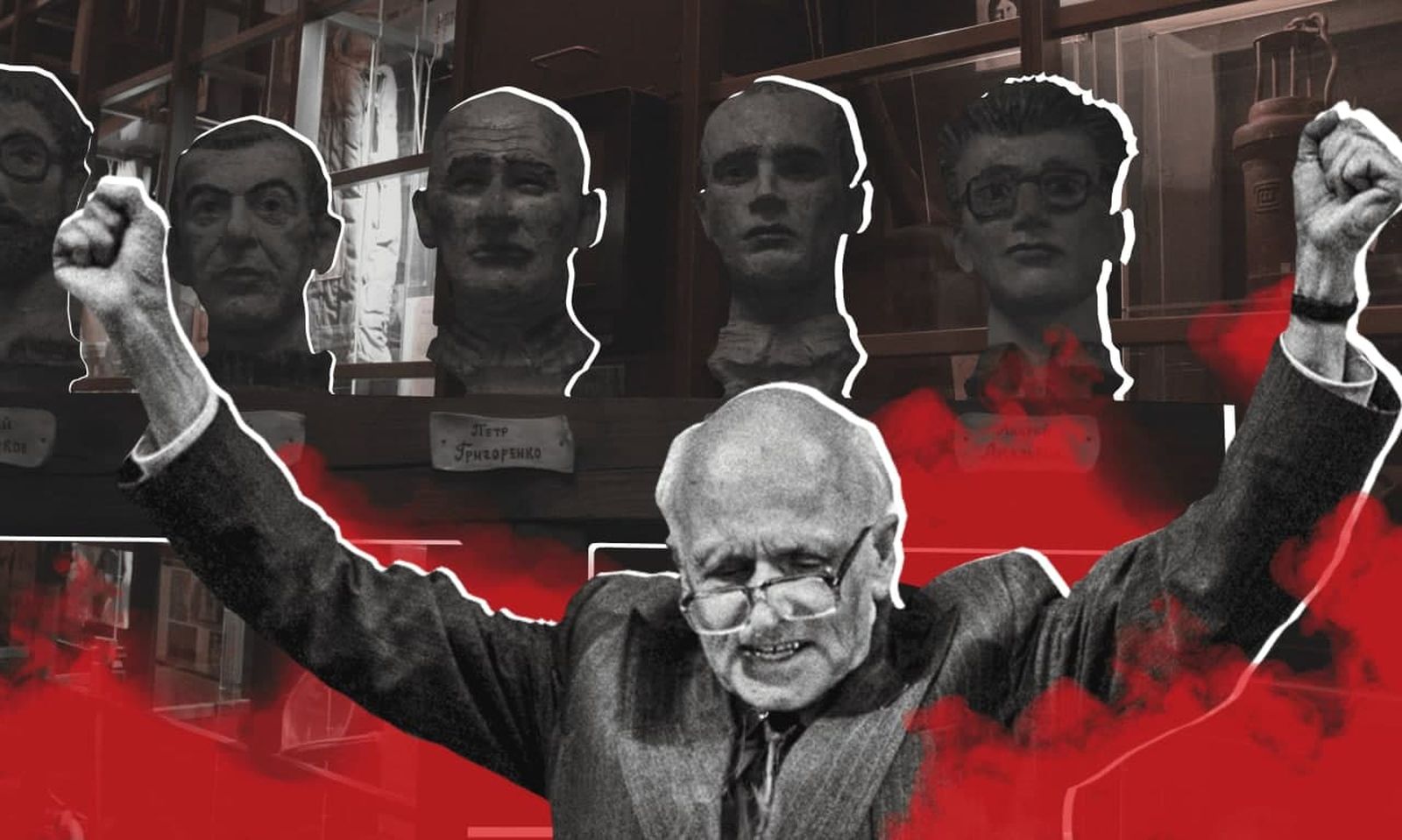

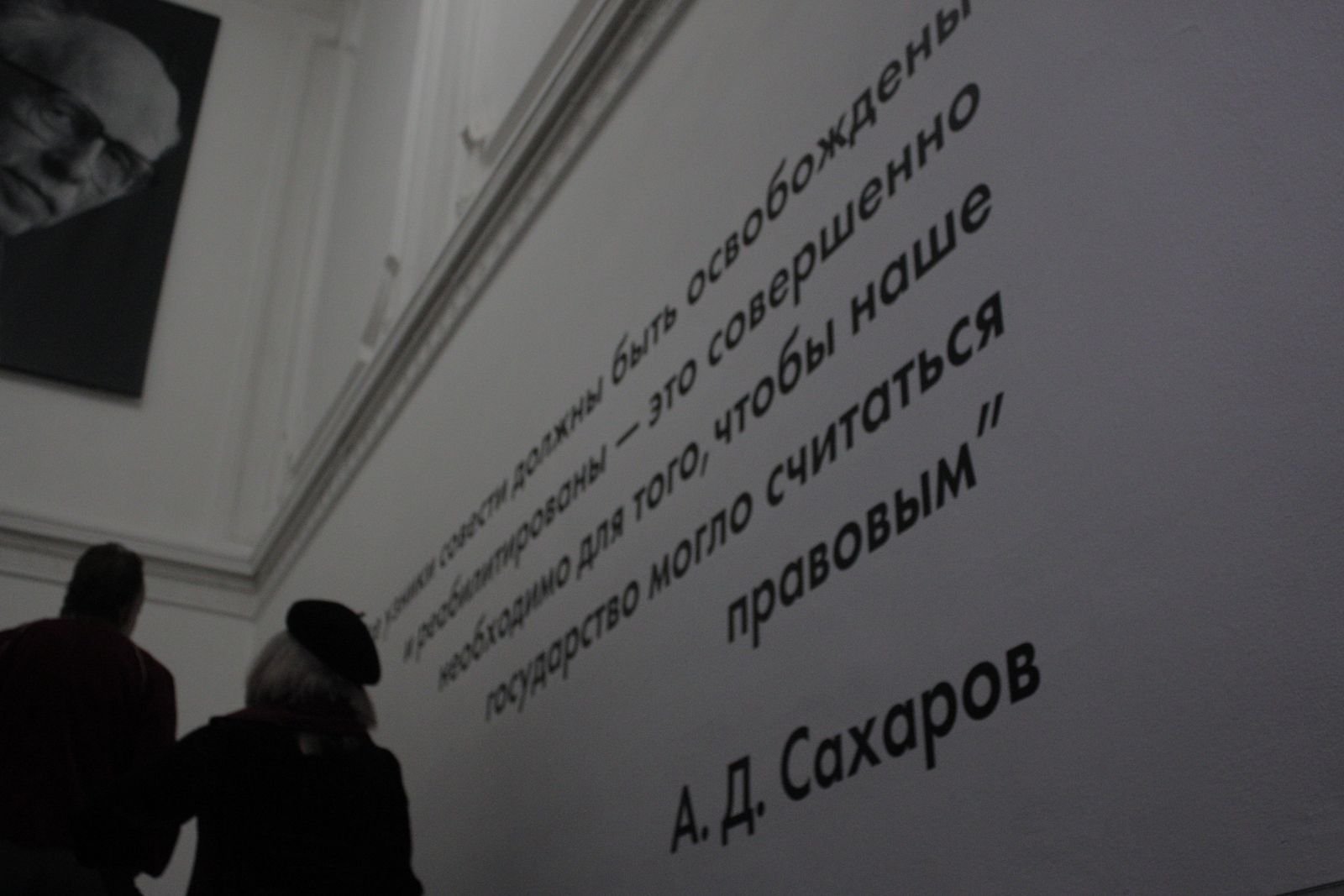

Троянский конь и подбитый гипсовый Ленин. Как выглядит экспозиция музея Сахаровского центра

Маленький особняк, где располагается Сахаровский центр, — это флигель усадьбы Усачёвых-Найдёновых, большая часть которого сейчас является госпиталем спортивной медицины. В 1994 году Елена Боннер, супруга Андрея Сахарова, предоставила фонду «Общественная комиссия по сохранению наследия Андрея Сахарова „Фонд Андрея Сахарова“» фото и видеоматериалы, библиотечные книги и личные вещи. Чтобы разместить этот фонд, в 1996-м году Правительство Москвы передало здание возле реки для организации музея и общественного центра. В разное время там находились и общежитие сотрудников НКВД, и отделение ДОСААФ, и отделение милиции.

Когда в 1996 году особняк перешёл Сахарнице, внутри сделали ремонт, концепцией которого занимался знаменитый архитектор Евгений Асс. Пространства первого этажа заняты офисом, библиотекой и небольшим конференц-залом. На втором этаже Асс применил действительно любопытные решения, убрав чердак и соединив пространство с крышей. Здесь и обустроили музейную экспозицию.

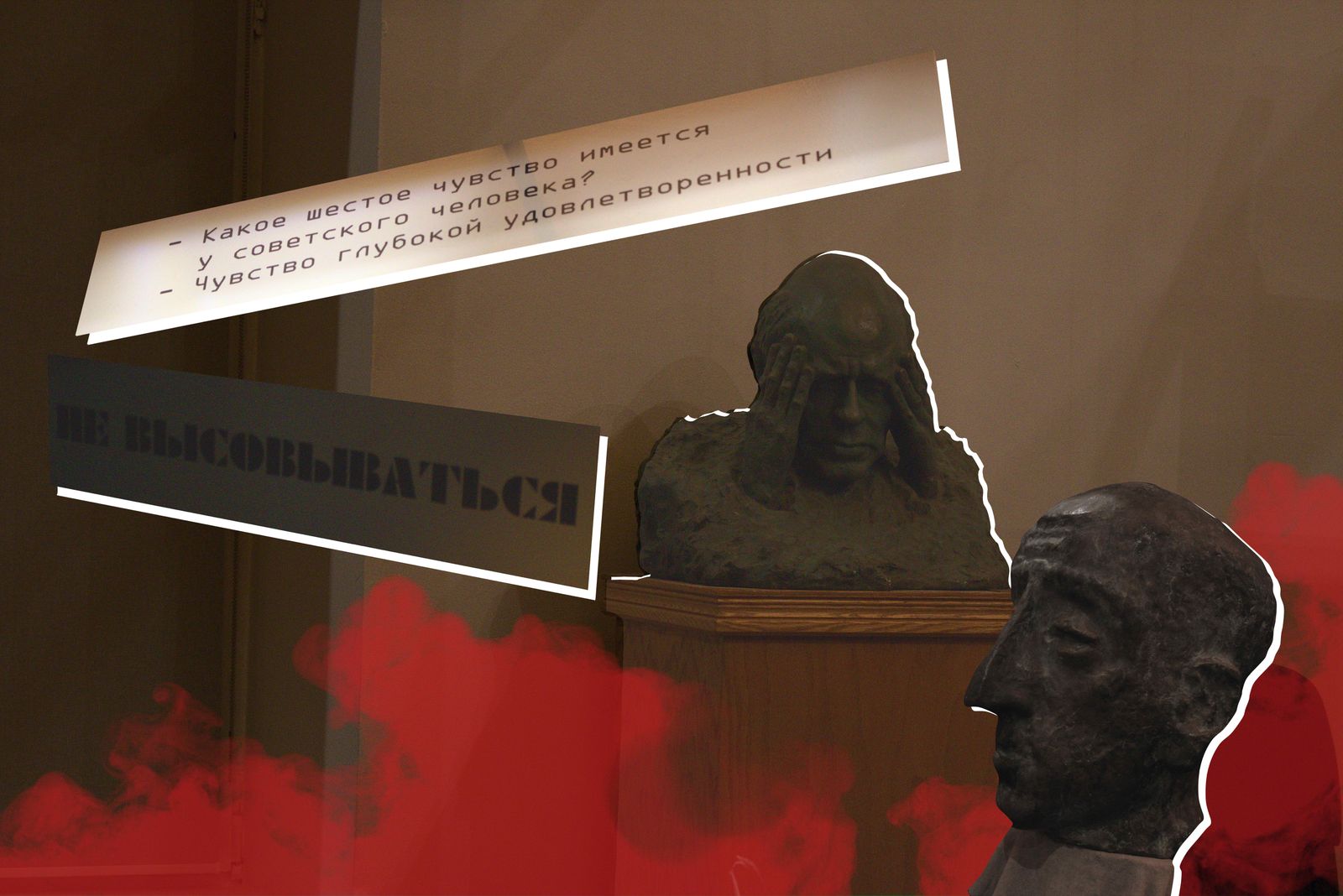

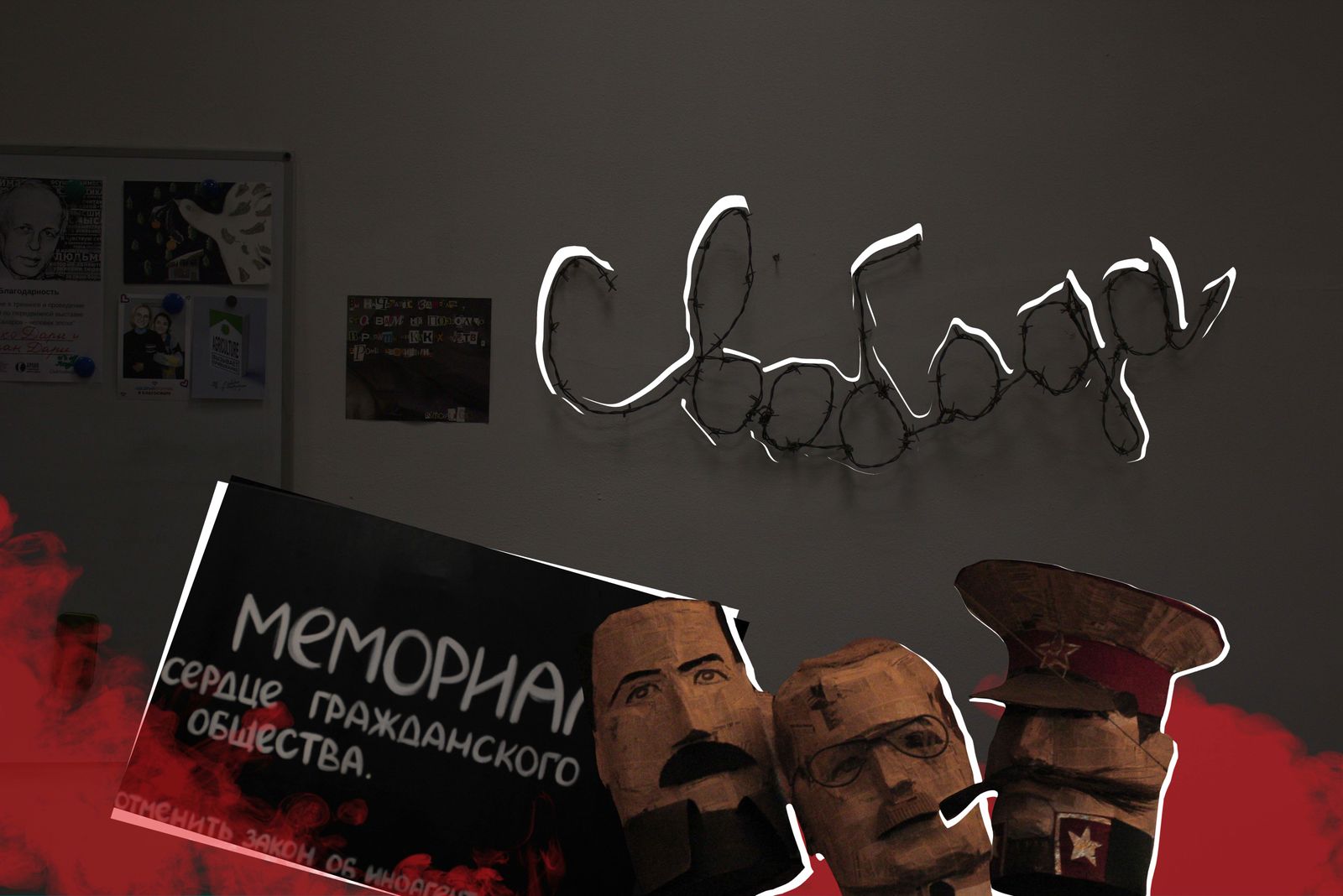

Полина Филиппова, заместитель директора Сахаровского центра, рассказывает, что по задумке архитекторов пространство разделено на четыре нефа, материалами для которых стали железо и неоштукатуренный кирпич, переходящие в элементы из дерева, стекла и ткани. Благодаря этому архитектурному приёму, по мнению Полины Филипповой, «нерушимое пространство становится более проницаемым». Выставка циклична, поэтому она начинается и заканчивается у входа. Она представляет собой четыре параллельных коридора-секции с постоянными разделами экспозиции: «Мифология и идеология СССР», «Политические репрессии в CCCP», «Путь через ГУЛАГ», «Сопротивление несвободе в СССР». Все темы этих частей соприкасаются с разными попытками советских людей противостоять тоталитарной системе: начиная кружкистами, с недоверием читавшими Маркса и Энгельса, заканчивая марксистами и ленинистами. Автор художественного решения экспозиции Евгений Асс собрал её по принципу движения «от несвободы — к свободе, от тьмы — к свету».

Интересен неф «Мифология и идеология СССР», ограждённый деревянными перегородками-шкафами. Он начинается мультимедийными сюжетами в стиле Лени Рифеншталь, где идёт белокурая и белозубая молодёжь со знамёнами. Всё это соседствует с текстовыми сносками и фотографиями о раскулачивании, «красном терроре» и предпосылках, тоталитарного Сталинского режима.

Также в этом нефе представлен диссидентский самиздат. Одни из интереснейших экспонатов — это альманах «Метрополь», личная копия Елены Боннэр, и маленький «троянский конь» — игрушка размером с локоть, в которой была вывезена микроплёнка с текстом воспоминаний советского генерала, а затем диссидента Петра Григоренко. На полках шкафов-перегородок лежат таблички с надписями конца 80-х, которые можно было встретить в любом уголке страны — от вывески «продукты» до надписей в стиле «пива нет». Там же у входа, где выставка начинается раскулачиванием и кончается 91-м годом, находится гипсовая голова Ленина, которую принесла дизайнерка Наташа Риво. Поскольку голова выглядит оторванной от тела (у неё нет ни шеи, ни плеч), то её поставили в конец экспозиции как символ начала 90-х и распада Советского Союза.

Четвёртая передвижная часть музейной экспозиции, посвященная 100-летию Сахарова, напечатана на больших листах пластика и располагается отдельно. В прошлом году её возили по 70-ти регионам России.

Кроме этих проектов Сахарница продолжает вести обычную музейную работу и архив, который находится в квартире, где жил Андрей Сахаров в 70–80-е годы. Также у центра есть большой зал, который используют для проведения документальных выставок. Там же проводится международный конкурс документальной фотографии «Прямой взгляд», куда документалисты и журналисты с разных уголков земли от Южной Америки до Юго-Восточной Азии присылают свои серии, посвящённые конфликтам, проблемам и компромиссам в социальной тематике — от протестов в Беларуси, войны в Афганистане и Карабахе до экологических катастроф.

Музейная работа функционирует по «плавающему» принципу — на выставки можно прийти в любой момент и безвозмездно всё осмотреть. Иногда сотрудники практикуют экскурсии в закрытом формате, когда на встречу приглашаются только участники общественно-просветительских программ. Это связано с тем, что центр пытается создать вокруг себя безопасное поле единомышленников, в котором вторжение «извне» — со стороны государственных органов — будет сведено к минимуму.

Спасение утопающих — дело рук утопающих. Как живёт Сахарница и почему признание центра иноагентом абсурдно

Изначально предполагалось, что Сахаровский центр будет в первую очередь музеем истории советского общества и государства. Но, как рассказывает директор Сахарницы Сергей Лукашевский, впоследствии оказалось, что создавать и содержать музей довольно затратно. Сахаровский Центр выбрал путь независимой организации. Поэтому со временем курс Сахарницы с музейного сдвинулся на общественно-просветительский. Таким образом, помимо дискуссионной, центр развивает ещё несколько программ.

Цель волонтёрской программы состоит не столько в помощи центру, сколько в том, чтобы быть мостиком между правозащитными организациями и теми, кто хочет помочь им. «Не у всех организацией есть либо координатор, либо дела для волонтёров. У нас есть пул людей, которые готовы помогать другим. Сотрудники договариваются с организациями-коллегами, находят задачи и передают их нашим волонтёрам, которые готовы за это взяться», — так Сергей описывает работу Волонтёрского центра. Также у Сахарницы есть свои открытые добровольческие мероприятия, например, благотворительная барахолка, которая организовывается два раза в год в пользу инициатив, организаций или конкретных политзаключенных, которым нужна материальная помощь. Сахарница организовывает сбор вещей, книг и посуды, а затем даёт им вторую жизнь на барахолке.

Также в Сахаровском центре есть Школа прав человека имени Елены Георгиевны Боннэр (ШЕБ) и Школа общественного защитника имени Сергея Шарова-Делоне (ШОЗ).

ШЕБ знакомит всех желающих с концепцией прав человека, но в отличие от обилия интернет-курсов ее программа предусматривает встречи, семинары и лаборатории. Сахарница стремится показать, как работают реальные правозащитники в России: например, независимый правозащитный медиапроект ОВД-инфо даёт возможность учащимся школы почувствовать себя волонтёрами горячей линии. Работники ОВД-инфо симулируют доступ к системе учёта задержанных. Волонтёры-учащиеся консультируют задержанных-учащихся и наоборот. Таким образом, каждый может попробовать себя в двух разных ролях.

ШОЗ — это инициатива Сахаровского центра и Руси Сидящей, придуманная Сергеем Шаровым-Делоне, для тех, кто хочет не просто разобраться в правозащитной деятельности, но и помогать людям. Ведь в российском праве остался советский рудимент — статус общественного защитника, который может не иметь юридического образования, но при этом быть включённым в административный или уголовный процесс, помогать адвокатам, собирать материалы в пользу обвиняемого, встречаться с осуждёнными в местах заключения. В ШОЗе ведущие адвокаты, сотрудники ОВД-инфо и участвующие в правозащитных делах рассказывают, как устроен период следствия и суда, как собирать доказательства. По словам кураторок программы Даши Ивченко и Даши Басаман, такие базовые юридические знания востребованы у трёх категорий людей: будущих правозащитников, активистов и людей, чьи близкие столкнулись с уголовным преследованием. Оно может быть связано не с политикой, а с фальсификациями во время судебного процесса, когда государство заставляет признать вину в чём-то гораздо большем, чем есть на самом деле.

На вопрос о том, почему Сахарница не организовывает юридический блок, Сергей отвечает, что в России есть много адвокатских групп, которые собираются вокруг того же Мемориала . Есть специализированные объединения, например, Агора и Общественный вердикт. По его мнению, создавать ещё одну параллельную структуру будет распылением сил и средств. Сам Лукашевский всегда был связан с правозащитной тематикой: с 91-го Сергей работал в Мемориале в программе «История диссидентского движения», а потом в центре «Демос» занимался исследованиями последствий службы сотрудников полиции на Северном Кавказе и в Чечне. Тогда он уже знал о существовании Сахаровского центра и приходил в него как исследователь истории Комитета прав человека, потому что его специализацией была история диссидентских правозащитных ассоциаций как социального и институционального феномена.

Даша Ивченко, кураторка волонтёрского центра, рассказывает, что в коллективе Волонтёрского центра поднимался вопрос о создании юридического направления: «Мы — те люди, которые стараются курировать выполнение задач, чтобы лишний раз не дёргать людей, которые нам их дали. С юридическим направлением мы бы не смогли это сделать. Мы будем чувствовать себя недостаточно компетентными. Нам нужен будет человек, который бы мог нас консультировать».

Юридическое сопровождение в последние несколько лет становится наиболее актуальным элементом в правозащитной системе, так как из-за усложнения законов у организаций появляются новые потребности в обеспечении собственной безопасности. Это связано, в том числе, с законом об иностранных агентах, который распространяется на некоммерческие организации.

«Мемориал тоже держался». Как государство содействует уничтожению памяти о репрессиях

В ноябре 2012 года был принят закон об НКО, который, в частности, предписывает некоммерческим организациям регистрироваться в качестве «иностранных агентов», если их деятельность имеет отношение к политике и финансируется из-за рубежа. Согласно этому закону, внесению организации в список иноагентов всегда предшествует её плановая проверка, которая проводится не чаще одного раза в год. В случае Сахаровского центра всё прошло интереснее: когда Минюст провёл плановую проверку в августе 2014 года, законодательные нарушения не были обнаружены, и центр не попал в реестр. Таким образом, представление сотрудников центра о том, что они не занимаются политикой, как будто подтвердил Минюст. «Поскольку мы не правозащитная в точном смысле этого слова организация — мы не выходим в суды, не занимаемся лоббированием каких-либо законодательных инициатив, — нам казалось, что мы не рискуем попасть в список», — рассказывает Сергей Лукашевский.

Тем не менее всего спустя два с половиной месяца после первой проверки Сахарницы Минюстом, в конце ноября пришла внеочередная, в ходе которой быстро нашлись доказательства политической деятельности центра. Сахарницу внесли в реестр: «политической деятельностью» Минюст назвал свободное выражение взглядов и мнений, высказываемых на площадке. Официальная формулировка звучит так: на дискуссиях и круглых столах организации «высказывались негативные оценки в отношении принимаемых государственными органами решений и проводимой ими политики, а также критиковалось действующее законодательство РФ». Центр обжаловал решение в суде и доказывал, что дискуссии в Сахарнице — это не политическая деятельность, а культурно и научно-образовательная. В качестве доказательств Сахарница приглашала в суд экспертов, которые участвовали в мероприятиях центра. Нужно понимать, что Сахарница озвучивает тему диалога и приглашает к выступлению на мероприятиях, а не указывает на то, что именно и как нужно говорить.

Через год после этих судебных разбирательств в законе появилась строчка о том что публичные дебаты и дискуссии являются политической деятельностью. Как считает Сергей Лукашевский, это произошло неслучайно:

«В этой формулировке есть два определения, внесенные специально для конкретных организаций. Про социологические опросы для Левада-Центра и про публичные дебаты и дискуссии для Сахарницы. Как будто специально для того, чтобы мы не сомневались в том, что мы иноагенты».

Жалобы центра и ещё одиннадцати организаций, среди которых Мемориал и «За права человека», на решение российского суда уже много лет лежат в Европейском суде по правам человека. Сахарница семь лет ждёт решения ЕСПЧ по делу центра, однако для Европейского суда это штатная ситуация — некоторые жалобы рассматривают и по десять лет. Пока дело лежит в ЕСПЧ, центр может писать в маркировке на сайте о том, что обжалуют решение о признании иноагентом в суде.

Лукашевский утверждает, что бюрократический прессинг на общественные организации вне зависимости от их политической или идеологической направленности такой же, как и на коммерческие: «Это дискриминация организаций, потому что многие не выдерживают необходимость заполнять не то что иноагентские, но и обычные бумаги».

Важно отметить, что давление на организации началось не с закона об агентах. Были периоды ужесточения и усложнения законодательства: первый пришёлся на 98-й год, второй — на середину 00-х. Каждый раз принимались новые дополнения. Сначала в стране приняли закон об общественных объединениях, потом изменения к нему. И всё это каждый раз увеличивало вал бумаг, которые нужно заполнять.

Сахаровский центр — это немаленькая организация, основной штат которой состоит из 27 человек. Одна из заместителей директора центра Наталья Тюрина и бухгалтерия с двумя сотрудниками всё время занимаются делопроизводством, сверкой договоров, организацией аудита и заполнением отчётности по закону об иностранных агентах. Бюрократический прессинг со временем будет только усложняться, потому что с 2022 года организации должны будут отчитываться не только обо всех мероприятиях и тратах, но и представлять будущую программу. Кроме того, как организация, внесённая в реестр, Центр обязан проводить аудит за свои деньги — активно действующая организация не может существовать без бухгалтерии.

Если СМИ-иноагенты должны маркировать каждое своё сообщение, то организации — только свои материалы. Например, сайт — это материал. Сахарнице пришлось создать «подвал» для каждой странички на сайте, поскольку к ним нет конкретных требований, каким кеглем, текстом и какой маркировкой нужно это делать. В социальных сетях в описании каждого сахаровского аккаунта есть указание на статус. Лукашевский говорит, что это всё равно «серая зона», в которой законом не определено, как НКО должны работать с иноагентским статусом:

«Я давно для себя определил, что мы не будем пытаться предугадать всю абсурдную логику властей. Да, это риск, но пытаться за них додумать, как можно истолковать закон — унизительно. Достаточно самой необходимости ставить плашку. Мы следим за судебной практикой и тем, что происходит с нашими коллегами. Пока насчёт ссылки в описании любого аккаунта претензии со стороны властей не было. Более того, у меня, как у руководителя, в социальных сетях указано, что я директор организации, которая выполняет функции иностранного агента. Все, кто связан с такими организациями, обязаны при любом политическом действии (а им может считаться любое публичное высказывание) обозначать свою аффилиацию с иностранными агентами. Не всегда понятно, где кончается материал, а где начинается моё высказывание в чужом. Я понимаю, что если пишу официальное письмо, то обязан его тоже промаркировать. Все документы, официальные письма тоже оформляются по тому же типу. Но Сахарница пока не использует указание в электронной подписи, как мемориальцы».

До того, как Сахаровский центр попал в реестр, на сайте уже висел список доноров. Сергей не скрывает, что центр получает зарубежное финансирование: «Если у государства стояла цель сделать наше финансирование публичным, то принимать этот закон не требовалось». Говоря о пути Сахаровского центра как независимой от государства организации, Лукашевский упоминает, что найти донора довольно сложная задача. Тем не менее всё это время центр был в хороших руках — несколько лет он находился под опекой иноагенского фонда Дмитрия Зимина «Династия». «Мы понимаем, что это деньги российского предпринимателя. Да, физически они находятся за границей. То есть Дмитрий Борисович был той иностранной силой, которая на нас влияла?» — возмущается Лукашевский.

Сергея не смущает вопрос об иностранном финансировании. Нужно понимать, иностранный агент — это тот, кто действует в интересах иностранного юридического или физического лица. Например, как говорит Лукашевский, есть Американский фонд Сахарова, с которым центр связан неформальными дружескими отношениями. Его создавали люди, которые помогали Сахарову ещё в диссидентские времена. «Они жертвуют деньги на уставную деятельность — это значит, что мы не несём перед ними ответственность за конкретную работу, а только за соответствие общей миссии, поэтому мы тратим деньги честно и по закону», — так директор центра аргументирует позицию по поводу реальной деятельности центра. По его мнению, Сахаровский центр не является агентом.

Когда открылись президентские гранты, Сахарница подала на них заявки, аргументируя позицию тем, что центр занимается важной работой для нашей страны, и трижды выигрывала финансирование. Говоря об этичности получения государственной поддержки для НКО, Лукашевский напоминает, что фонды состоят из денег налогоплательщиков, а не президента. Поэтому гранты не могут считаться чем-то зазорным. Внутри Сахарницы была долгая дискуссия на эту тему, но в итоге с перевесом в пару голосов Общее собрание членов организации, в которое не входят ни сотрудники, ни Сергей, решило, что может пойти на подачу заявок, чтобы получить государственную поддержку.

«И сейчас, глядя на то, что происходит вокруг Шанинки и дела Михаила Саввы, слава Богу, что нас объявили иноагентами, и нам просто перестали эти гранты выдавать, да и мы сами перестали подавать на них заявки. Мы поняли, что сдаваемые отчеты попадают прямиком в правоохранительные органы, где их начинают изучать под лупой», — рассказывает Лукашевский.

Одно из желаний директора центра — обновить экспозицию. Но ни он, ни доноры не могут влить большие деньги в проект, когда центр готов закрыться в любой момент. На вопрос об уникальном опыте 7-летнего существования со статусом агента Лукашевский иронично отвечает: «Мемориал тоже держался».

По мнению Сергея, как специалиста по истории диссидентского движения, закон устроен так, чтобы всегда можно было найти его нарушение: «Если нас начнут придирчиво мониторить, то обязательно что-то найдут. Мы существуем в дурацком трудном положении, когда нужно опасаться, что всё может закончиться буквально завтра. Просто придут люди, скажут, что не хватает двух огнетушителей, и закроют нас. Или мы должны посвятить свою жизнь, чтобы всё время проверять себя, дрожать и ждать новой проверки».

Но Сахарница так не делает — она строит новые стратегические планы. Сотрудники хотят создавать из ШОЗа комьюнити, в котором люди делились бы правозащитным опытом. За последние несколько лет Сахарница сильно расширялись: в 2017-м открылся Волонтёрский центр, была запущена конференция «Российские реалии». Сахаровский центр стремится развивать дискуссионную программу и создавать публичные лекции, на которых иностранные специалисты будут выступать по зуму, а слушатели собираться в центре. Сахарница хочет договориться с коллегами из Европы и Америки, чтобы интересные эксперты по самым разным темам выступали в организации и укрепляли культурные и научные связи.

После признания иноагентом центр начал безвозмездно предоставлять свои помещения, в том числе для личных инициатив. Есть случаи, когда в Сахарницу в частном порядке приводят учащихся, но не более того. Директор центра рассказывает, что в целях безопасности даже самые наисвободнейшие вузы не могут подписать с Сахарницей бумагу о сотрудничестве: «Например, тот же Дебатный клуб Вышки просто использует наши помещения — это никак не связано с отношениями Сахаровского центра и Высшей школы экономики».

Сахарница предоставляет помещения только тем, чьи идеология и практика соответствуют миссии центра. На этом основании они не станут работать с ультра-националистами, даже если они гонимы. Когда радикала-националиста Даниила Константинова пытались обвинить в убийстве, которое он не совершал, по просьбе его отца защите предоставили помещение для проведения мероприятия, но с оговоркой, что собрание должно быть правозащитным, и на нём нельзя обсуждаться глубоко чуждые Сахаровскому центру идеологические положения. Недавно была ровно такая же история, связанная с коммунистом Плотниковым. В центре проводились мероприятия в его защиту, однако, когда он освободился и захотел провести встречу со своими сторонниками, ему отказали. Сергей Лукашевский, заявляет, что Сахарница не собирается пропагандировать чуждые взгляды.

Столкновение мнений, в частности государственной политики и деятельности НКО, также стало причиной срыва сотрудничеств с музеями и другими организациями, хотя они, в том числе, так или иначе связаны с миссией центра: формированием исторической памяти о советском тоталитаризме и сопротивлении несвободе, продвижением ценностей свободы, демократии и прав человека. Но не только это стало сложностью, с которой пришлось столкнуться центру после признания иноагентом.

Страх и отвращение. С какими трудностями столкнулась Сахарница из-за статуса иноагента

До признания Сахаровского центра иноагентом музей был открыт для сотрудничества со школами. Учителя могли привести класс и в течение часа провести экскурсию, посвященную теме репрессий. Полина Филиппова, заместитель директора Сахаровского центра, говорит, что после включения в реестр работа с учащимися приостановилась: «Очевидно, что в некоторых регионах есть установка не работать с иностранными агентами, а где-то директора просто перестраховываются. Но общее настроение „как бы чего не вышло“, конечно, влияет на то, что мы не можем работать со школьниками».

Никто из сотрудников не ушёл после признания организации иноагентом, а ее аудитория не уменьшилась. Но у центра тут же оборвались связи не только со школами, но и с университетами, хотя раньше Сергей и его коллеги читали лекции студентам магистратуры, проводили разовые семинары по правозащитной тематике. Также начались проблемы с музейным сотрудничеством. Когда начался год Сахарова — в 2021 году отмечается 100-летний юбилей со дня его рождения, — началась волна признания СМИ иноагентами. Рассказывая о проблемах, связанных с юбилеем, Сергей упоминает, как ряд региональных библиотек и музеев обращался к Сахарнице с просьбой поделиться архивными материалами: «Мы соглашались, но предупреждали перед заключением договора о своём статусе. Часть испугалась, другие все-таки решились. Хотя они просто хотели взять у нас документы для своих выставок».

По словам директора центра, Сахарница и Музей истории ГУЛАГа задумывали совместный просветительский проект для школ. После включения в реестр этот проект, как и любые мероприятия, пришлось свернуть, но сотрудничество с музеем продолжилось: «Недавно мы выпустили книгу воспоминаний узника ГУЛАГа Павла Овчаренко „Горечь“». Эту книгу презентовали как обширный комментарий к мемуарам, которые хранятся в фондах Сахаровского центра. Журналисты Анна Наринская и Ирина Щербакова, высказывая своё мнение о книге, неоднократно упоминают значимость мемориального жанра для изучения истории репрессий в СССР. Так или иначе публикацию в СМИ осветили слабо.

Сахаровский центр столкнулся с проблемами не только при работе с молодой аудиторией. Сергей упоминает о попытках организовать в регионах дискуссии на тему исторической памяти:

«Мы столкнулись с классическим противодействием: договариваемся о помещении, а утром в день мероприятия получаем весточку, что планы изменились. Приглашаем человека, он соглашается, а потом говорит, что не может. Или ещё круче — когда говорят, что поступил звонок, мол, лучше с нами не работать. То есть какие-то местные компетентные органы отслеживают нашу активность и обрубают возможности для организации семинара или круглого стола за пределами Москвы».

С мероприятиями в Москве дела обстоят немного лучше, так как у центра есть своё собственное здание с необходимыми видами помещений. Тем не менее даже с ними иногда возникают трудности: то Департамент культуры не предоставляет стенды для выставки к 100-летию Сахарова, то периодически появляются провокаторы, которые готовы испортить имущество ради того, чтобы спровоцировать сотрудников на конфликт. Поэтому каждый раз, когда в Сахарнице проводится мероприятие, сотрудники готовятся к тому, что им придётся столкнуться с полицейским вмешательством.

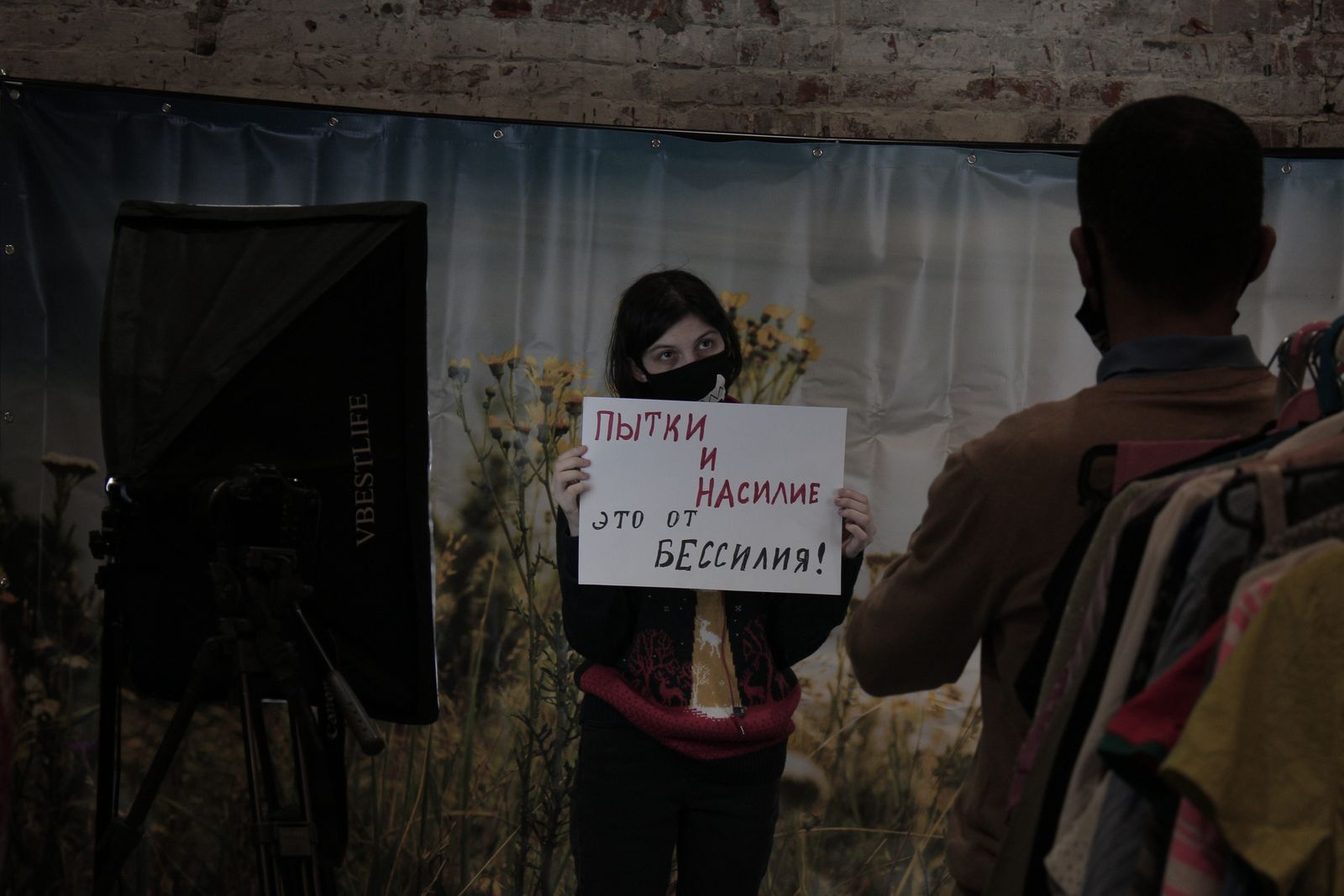

Пыточные дела (не) могут оставлять равнодушными. Столкновения с вигилантами и меры защиты центра

В помещении с кирпичными стенами, где 21 ноября проходит одна из инициатив центра — барахолка, — не так много людей. Возле стенда Мемориала крутится женщина в камуфляжной маске. Там раздают бесплатные стикеры, карточки и даже формочки для выпечки — всё это старый мерч. Новый разобрали ещё в первый день мероприятия. Волонтёр Андрей, студент юрфака МГУ, предлагает всем подписать петицию и письма солидарности в поддержку Мемориала. Женщина в маске берёт несколько стикеров, но отказывается где-либо подписываться. На все вопросы она отвечает: «Это бессмысленно».

Андрей объясняет, что на самом деле очень мало людей отказывается подписывать письма и петицию. Хотя были те, кто отказывался из-за того, что им «нельзя». Он предполагает, что, возможно, это из-за их работы.

На мероприятии присутствуют все сотрудники Сахаровского центра. Даша Ивченко, координаторка Волонтёрского центра, появляется почти во всех репортажах с барахолки. Даша говорит, что в Сахарницу не очень часто приходят СМИ, только если с ними специально связаться. Она считает, что у НКО часто нет нацеленности на ведение публичного образа: «Условно мы знаем Мемориал и ОВД-инфо, а ведь остальные тоже делают важные вещи. Вот, например, про Насилию.нет часто слышат, а про Сестёр, которые находятся в той же нише — нет. И Сахаровский центр, если можно так сказать, считается менее удачливым братиком Мемориала. Нужно понимать, что Мемориал — одна из старейших правозащитных организаций, сам Сахаров так или иначе имел к ней отношение. Я думаю, именно поэтому Сахарница не на таком слуху, как Мемориал».

Центр — первое место работы Даши. Она училась во ВШЭ, потом начала волонтёрить в Школе прав человека, где помогала в администрации мероприятия: расставляла стулья, рассказывала организационные моменты. Потом задач стало намного больше, и Даша познакомилась со всеми, кто здесь работает.

Света Фёдорова, коллега Даши, училась на востоковеда в МГУ и пришла в центр месяц назад. С самого начала она очень хотела работать в НКО, так как поняла, что ей нравится общаться с людьми. Но в Сахаровском центре можно заниматься не только этим: Света говорит, что в Сахарнице периодически появляются задачи из разряда «перенести стулья, сделать постик в социальных сетях». При этом её переполняет гордость за то, что она работает в таком месте: «Я знаю свои права. И если их будут нарушать, а я к этому не буду морально готова, у меня всегда будет место, куда я могу обратиться за поддержкой».

Даша Басаман, так же как и Даша Ивченко, год волонтёрила, а потом работала в штате Волонтёрского центра. Со временем она переключилась на молодежный дискуссионный клуб, который уже успел провести в 2021 году несколько встреч, где участники и участницы знакомились друг с другом, играли в правозащитную игру и намечали планы на будущее. Клуб собирается проводить четыре мероприятия в месяц. Два закрытых (семинары или воркошпы) будут доступны для клуба. Даша Басаман рассказывает о том, что молодёжный дискуссионный клуб не представляет готовую программу: «Мы вместе по ходу дела генерируем и принимаем идеи. Например, все хотят поговорить о местном самоуправлении. Мы собираемся и думаем, кого из спикеров можно пригласить. Сейчас идёт обсуждение: „А не начать ли нам книжный клуб с чтения декларации прав человека?“. Координаторы клуба задают форматы, а наполнение самих мероприятий участники и участницы выбирают сами». Это главное отличие клуба от Школы прав человека имени Елены Боннэр, где есть продуманная образовательная программа. Среди новых форматов Даша хочет запустить подкаст дискуссионного клуба Сахаровского центра или завести TikTok. Эти нововведения нужны не только для того, чтобы транслировать идеалы Сахаровского центра, но чтобы и способствовать сплочению молодёжного дискуссионного клуба.

Даша Басаман рассказывает, что в клубе нет ограничений по возрасту, хотя координаторки ожидали, что на встречи будут приходить студенты: «Основная аудитория Сахаровского центра — люди 40+. Дискуссионный же клуб — это один из способов привлечь инициативную молодежь, которая интересуется современной политической, социальной и культурной жизнью».

Сергей говорит, что часто видит среди новых сотрудников молодых людей, и это его очень воодушевляет. Лукашевский слышит от тех, кто присоединяется к команде, примерно одну и ту же историю: «Я пошёл/пошла работать в коммерческую фирму, мне стало скучно. Я не понимаю смысл того, чем занимаюсь, и мне хочется делать что-то осмысленное». Работники Сахарницы — люди с волонтёрским опытом, но при этом они не представители штабов Навального. Для руководства — это не барьер, а просто констатация факта. Сахаровский центр слишком мирная организация для политических активистов. Самое интересное состоит в том, что НКО-шные вакансии просто так нигде не публикуются. Это очень закрытая тусовка.

Даша Ивченко и Света Фёдорова говорят, что во многом благотворительная барахолка существует благодаря труду волонтёров, а не сотрудников. Некоторые даже подсказывают Свете, за чем нужно следить больше, за чем — меньше. Обычно волонтёрами являются студенты и студентки. В том числе в Сахарницу приходят люди с совершенно не соприкасающимися между собой интересами: «Вот, например, у нас периодически появляется девушка, которая ходит на авиационные курсы», — говорит Даша. С ней координаторки поддерживают приятельские отношения.

Самой приятной традицией для волонтёров на барахолке становится момент, когда оглашаются результаты благотворительного сбора. Они понимают, что потратили силы и время не впустую. В этот раз на барахолке было собрано почти 400 тысяч рублей. Эти деньги переданы в поддержку Комитета против пыток.

Есть политпросвещённая молодёжь, которая каждый день ходит в университет с шопперами «иностранный агент». Но такие люди почему-то редкость на экскурсиях и мероприятиях центра. Света говорит, что задумывалась об этом, когда устраивалась на работу:

«Я поняла, что несмотря на то, что Сахарница — классное пространство, мои знакомые из МГУ почему-то не знают про него. Хотя у нас во время обучения активно проводились дебаты и различные дискуссии, то есть существовал запрос на обсуждение гражданских позиций. Хотелось бы, чтобы центр получил больше внимания со стороны такого коммьюнити. Пока что всё проходит только через знакомых».

Даша открыто говорит про своё ощущение, что признание иноагентами — это то самое «закручивание гаек»: «Всё это не просто так, Мемориал не попал под руку. Это попытка прищучить 7×7 и ОВД-инфо, который аффилирован с Мемориалом». Из-за этого сотрудники центра всегда напряжены. Даже если кто-то захочет провести у них мероприятие, есть риск, что его могут сорвать».

Существуют вигиланты, которые помогают делать полицейским то, что они не могут из-за должностных инструкций. Они давние гости центра, ещё с «Московских процессов» — культурной акции швейцарского режиссёра Мило Рау о серии сталинских судилищ. С провокациями вигилантов получается абсурдная комбинация: приезжают активисты SERB и НОД, срывают мероприятие, полицейские ничего не делают. Они говорят: «Ну ничего здесь не происходит. Ну срывают мероприятие. Но никто никого не бьёт, всё тихо. Ну говно раскидали, подумаешь». В итоге мероприятие сорвать не удалось. С точки зрения акционизма, вигиланты даже прибавили ему жизненности.

Иногда вигиланты просто пристают к гостям на выходе или проникают внутрь в попытке сорвать мероприятие. Показателен случай, когда в Сахарницу в 2013 году пришли люди в папахах, называющие себя казаками. Одновременно появились сотрудники миграционной службы, которые искали в офисе мигрантов. Сергей говорит, что у них есть сотрудники без российского гражданства, но все документы на них оформлены.

В 2016 году прошла фотовыставка, на которой были две серии работ о войне на юго-востоке Украины. На неё пришли активисты из Донбасса — до мероприятия они угрожали сотрудникам и в личных сообщениях, и в социальных сетях центра. Через раз, когда собирались представители ЛГБТК+, вигиланты приходили, блокировали здание. Сотрудники вызывали полицию, которая впоследствии только наблюдала и ничего не предпринимала.

Также у Сахаровского центра было нервное столкновение без последствий с госорганами из-за семинара «Винтаж по-русски». Как рассказывает Сергей об организаторах этого мероприятия: «Команда интересная, они рассказали, что хотят научить людей, как вести себя на акциях, особенно если есть риск задержаний, чтобы не оказаться под уголовной ответственностью». Одно из этих мероприятий было сорвано и, естественно, освещено так, будто в Сахаровском центре готовят боевиков. Состоялась внеплановая проверка прокуратуры. После таких мероприятий организация получает либо список претензий вплоть до иска о ликвидации, как с Мемориалом, либо вообще не получает никакого документа, — говорит директор центра. Он также добавляет: «В своё время пытались придираться к нашим просветительским мероприятиям, обвинить нас в образовательной деятельности без лицензии. Поэтому мы маркируем наши материалы не только „агентской“ плашкой, но и ставим дисклеймер о том, что не предоставляем образовательных услуг и не выдаем дипломов».

Впоследствии муниципальный депутат Дмитрий Захаров, один из участников инцидента во время выставки «Винтаж по-русски», в 2016 году написал на центр заявление в полицию — была следственная проверка. Сергея Лукашевского вызывали к следователю, который спрашивал о том, какие у него связи с депутатами Верховной Рады Украины. Ответ один — их нет. На этом всё и закончилось. Хотя участники инцидента — неизвестные активисты — демонстративно срывали вывешенные плакаты, портили выставку. Это тянуло на мелкое хулиганство, но, естественно, никаких последствий не было. Сергей рассказывает о том, что провокаторы очень разные люди: «Среди них есть некий Гоша Тарасевич, который, очевидно, выполняет работу. В так называемом НОДе есть „профессиональные активисты“ и люди, которые действительно поддерживают такие взгляды. С ними можно даже относительно спокойно поговорить, они не бросаются с прямыми провокациями, но у них очень жёсткое убеждение в своей правоте».

Как показала практика, форс-мажоры могут происходить в любой момент. Команда центра поднимала вопрос о контрмерах и своей защите. Даша рассказывает о безнадёжности ситуации, в которой оказываются сотрудники, когда мероприятие, организованное центром, пытаются сорвать агрессивные активисты:

«Мы можем только вывести посетителей и закрыть пространство. Потому что у нас нет возможности оказывать физическое сопротивление. Тем более обычно шьют дела не на того, кто спровоцировал. Когда к нам пришли срывать „Винтаж по-русски“, я помню волонтёрку центра, которая после этого вышла вся бледная и дрожащая. Я показала ей окольный путь до метро. Полицейские делали вид, что ничего особенного не происходит. Я пыталась говорить с НОД-овцами. Это невозможно».

Сергей говорит, что у работников есть внутренний протокол о том, как действовать во время срывов мероприятий: «Сахаровский центр не может защитить себя от попыток физической атаки. Мы пробовали нанимать охрану, но, когда они понимают, что в ситуации замешана политика, а полиция не собирается ничего предпринимать, от охраны тоже становится мало толку. Идея, что можно нанять пару крепких парней, не работает. Тем более, когда приходит толпа в тридцать человек. Нужно нанять и тридцать охранников, что ли? Они не могут носить космонавтскую экипировку, ведь охранники — это просто ребята в костюмах».

Сахаровский центр старается заранее отслеживать степень опасности мероприятия и по возможности закрывать помещение на время проведения встреч. Также по мерам безопасности сотрудники могут не просто не вступать в конфликт, но и предлагать активистам высказаться — это оказывается наиболее полезным действием, так как зачастую вигилантам даже нечего сказать. Провоцируя, они надеются, что сахаровцы тоже взовьются и будут орать друг на друга.

Изначально ноябрьскую барахолку планировали проводить под эгидой помощи Комитету против пыток, чьим юристам предстояло переводить пожертвования. После новости о приближающихся судах координаторки решили включить в программу возможность поддержать Мемориал информационно. При этом Волонтёрский центр не собирался вводить вход на мероприятие по подписке. Замена денежных вложений на какие-либо действия в социальных сетях — это популярный способ привлечь аудиторию к какой-либо проблеме. По такой логике барахолка могла бы увеличить количество людей, подписавших петицию о запрете иноагентского закона. Как считает Даша Ивченко, такая мера не была бы реализована, так как тема с QR-кодами и так вызвала сильное отторжение. А соблюдение ковидных ограничений — это условие, которое все были вынуждены соблюдать. Спрос с иноагентов в такой острой ситуации больше. Даша говорит, что им не хочется подставляться и заставлять посетителей подписывать петиции, а коды убирать. Плюс, идеологический момент: петиция — это информационная кампания, она не подразумевает денежные вложения. А Комитет против пыток — давний партнёр центра: волонтеры делали много задач вне барахолки, отсматривали материалы камер видеонаблюдения. Даша Ивченко объясняет это тем, что: «Пыточные дела не могут оставлять равнодушными».

В этот раз на барахолке было собрано почти 400 тысяч рублей.

Что сделает наше государство лучше?

Даша Ивченко, координаторка Волонтёрского центра, считает, что государство может стать свободным и счастливым, только если «сверху будут законы, написанные для того, чтобы людям было лучше по ним жить». Сам Андрей Сахаров также считал важным изменение каркаса государственного аппарата — в ноябре 1989 года он представил «проект новой конституции», в основе которой лежали защита прав личности и права всех народов на государственность.

Ответы на главные вопросы — а почему же такие инициативы считаются глубоко забыто-андеграундными, и по какой причине они невыгодны власти сегодня — связаны с более глобальными темами, такими как низкое гражданское самосознание, отсутствие представления о правовых нормах и о том, как устроена механика псевдодемократического режима.

Цель Сахаровского центра — содействовать развитию гражданского общества, предоставляя площадку для дискуссий о защите прав и выполняя функции социальных институтов, в ситуации, когда государство провозглашает себя демократией только на бумаге и игнорирует многие общественно-значимые инициативы.

Сейчас Сахаровский центр продолжает свою деятельность в том числе в новых форматах без потакания массовой тревоге. При этом Сахарница нуждается в поддержке, поскольку, как и другие НКО, выполняющие важную социальную миссию, сталкивается с колоссальным бюрократическим давлением, усложняющим решение задач по сохранению исторической памяти и продвижению демократических ценностей. Поскольку подобные организации по своему замыслу не принимают донаты и не продают мерч, единственная помощь, которую им можно оказать, — распространение информации.

* организация признана «иностранным агентом».