Великой русской литературе не так много лет. Русской историографии – и того меньше. А потому на поприще общих интересов беллетрист как правило побеждает историка. Не стоит забывать, что первый русский историограф был поэтом – и есть ли смысл упрекать его в том, что яркие драматичные образы «Истории государства Российского» далеко не всегда поддержаны источниковой базой. «Дискурс» продолжает следствие по делу Грозного, вновь предоставляя слово защите.

А за тебя–то, свидетель, кто поручится?

Кромешники или опричники – так назывался вооружённый контингент личных слуг царя в период между 1565 и 1573 годами. Об опричнине сказано и написано так много, что кажется, мы знаем о ней всё – ну, или почти всё. И о том, как вдруг царь осерчал на изменников-бояр и сказал, что отрекается от престола, и в гневе уехал в Александрову Слободу. И увёз с собой казну царскую, да иконы чудотворные. И опалу возложил на боярство. И о том, как поехали к нему слуги его верные– бояре думские со епископами-иерархами РПЦ да слёзно молили не сиротить русскую землю, не оставлять без царя.

И как смиловался над неразумными царь. И как проведён был земской собор о введении опричнины. И как лучшие земли в неё он забрал. И как прогнал он со своих вотчин всех изменников-бояр, уничтожая феодальное крупное землевладение и расчищая дорогу служилому дворянскому, что объективно способствовало ликвидации феодального сепаратизма, укреплению централизаторских тенденций и прогрессу неминуемому.

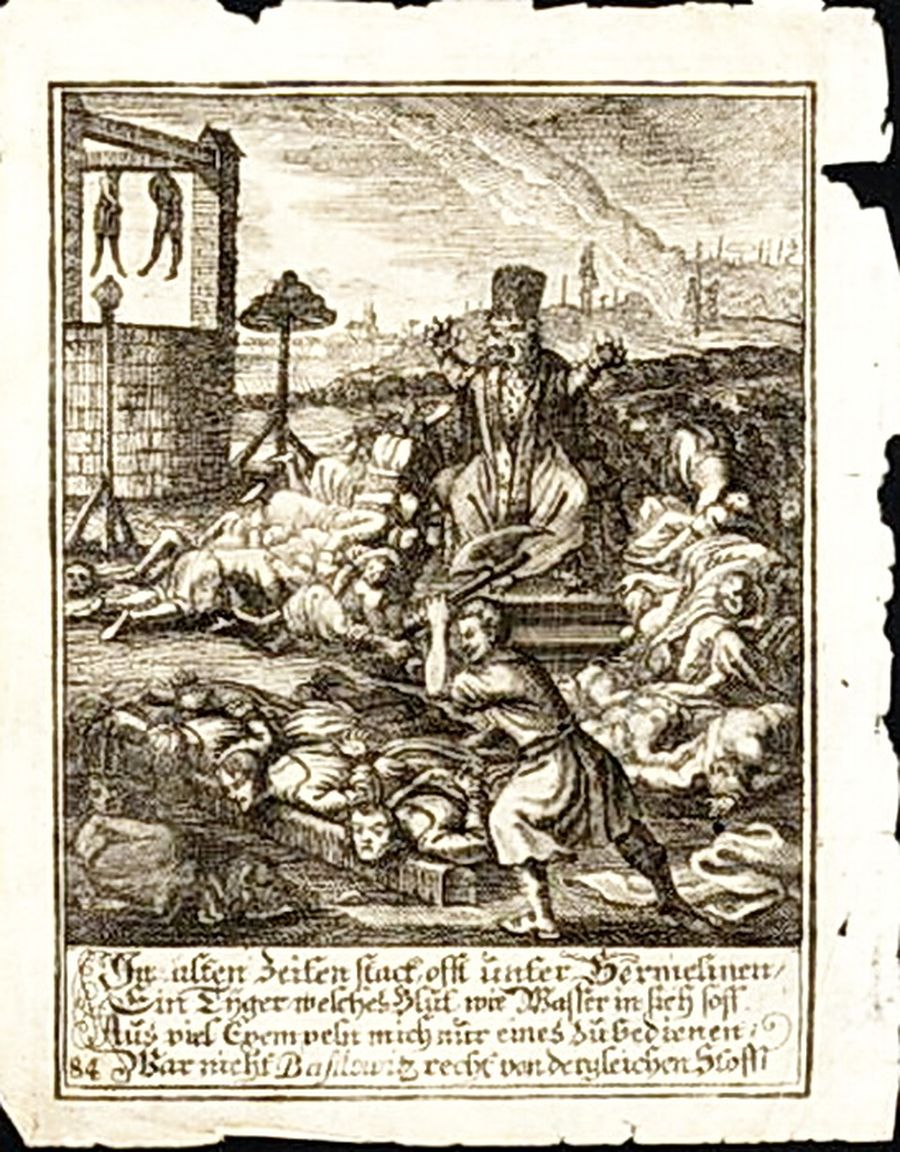

И про то, как казнил-казнил-казнил царь супостатов – изменников-бояр. А потом свихнулся. Стал казнить правого и виноватого. Избил всех в Новгороде. А потом и в Москве. Ну, сущий Сталин средневековья! И как маньяк? всех собою убиенных в особые синодики записывал и по душе их вклады в монастыри рассылал. И как царь развратничал с девками и юнцами, как напивался в стельку, вусмерть, вдрабадан и как многожёнствовал и БДСМ увлекался.

И молился отчаянно. Игуменом себя мнил, а опричников тоже по монастырской иерархии величал: где кто из них келарем был, а кто и простым монахом. И думал он из своих опричников (а те были явно красавцы – разъезжали в ризах чернецов, на шёлка с бархатом надетые, с отрубленными собачьими главами и мётлами), так вот из них думал он наисовременнейшее войско создать. Не чета феодальному.

Да не удалось! Побили его ливонцы да крымцы. Тут уж он на опричников на самих тоже осерчал и переказнил их всех! И опричнину ту разогнал, и запретил её поминать всуе. А кто помянет – тому плетей да батогов посулил.

Фу… Ну, и эту дребедень-галиматью почти голливудскую наши историки ещё и комментируют! Было-не-было! А альтернативные историки при сём (видимо из пущей глумливости над Клио) добавляют, что не один был царь, а целых четыре!

Друзья мои! Дорогие коллеги и читатели! Ну, давайте, давайте посмотрим на источниковую базу о том периоде. Указ о введении опричнины есть? Нет. Не сохранился. Указ о ликвидации опричнины есть? Нет. Тоже не сохранился. Материалы земского собора о введении опричнины есть? И их нет! Может есть что из документов опричного архива? Так ведь незадача: ни единой бумажки того архива не сохранилось! Даже в копиях! А как же синодики с многотысячными именами казнённых? А они составлены все в XVII и даже в XVIII веках (!!!) – сто с гаком лет спустя событий того времени!

Нет. Врать не буду. Есть. Есть один царский синодик XVI века. На почти двести имён. Но только имён. Без отчеств, без званий, без указания причин смерти. Имярек такой-то, Богу ведомый. Казнённые? Умученные? От эпидемии вымершие? Просто поумиравшие? Неведомо. Царь заповедовал их помянуть. Ну, нашим историкам ясно – казнил он их, гад!

Есть про опричнину летописные описания. Однако я вам, читатели мои, Америку не открою, если скажу, что наши летописи суть литературные сочинения. И относятся к жанру нравоучительной литературы. И шествует по ним Иван-царь Грозный аки справедливый, но жестокий правитель, коему неповадно в гневе на глаза попадаться. Помнится, в мои студенческие годы великий С.О.Шмидт нам, студентам МГИАИ, просто текстуально приводил параллели между средневековыми легендами о Дракуле и описаниями действий Ивана Грозного.

Есть, правда, и изрядное число свидетельств иностранцев о том периоде истории. Делятся они на несколько групп. Первая группа: донесения иноземных послов о положении дел в России. Интересные источники, но очевидно, что послы видели не всю Россию, а только то, что зрели из окошек своих карет при продвижении к Москве, да саму Москву. Да и показывали им всё ой как дозировано.

Закрытая тогда страна была! Правду ли писали послы? Не всегда. Зачастую слухами они питались. Пусть придворными, но слухами. Иногда не понимали чуждой культуры. Иногда с неприязнью относились к православию. Иногда (причём, вполне справедливо) видели в московитах своих врагов. И вследствие этого занимались то ли пропагандой, то ли информационной войной.

Есть и другие сведения иноземцев о Руси того времени. Свидетельства тех, кто служил тогда наёмником у московитов и, вернувшись на родину, написал воспоминания. Но вот беда! Все эти авторы приписывают себе такие мюнхгаузенские подвиги, что просто диву даёшься! Очевидно, писали у себя на родине сии мемории, дабы заработать лишних пару талеров гонорара на модной теме! Там можно прочесть и про убийство царём своего сына, и про избиение беременной невестки. Как простой охранник мог знать, что происходит в чертогах царских? Да и доказательств, что сии охранники-наёмники служили в Москве, а не в Суздали, к примеру, у нас нет. На слово верить им должны.

Есть и ещё одна группа источников из иноземных земель. Это работы первых иностранных историографов грозного царя Ивана. Спрос на литературу о нём был. Он и с Землёй Девы Марии воевал, и с Речью Посполитой воевал, и баллотировался в короли сего государства, и к королеве английской сватался. Одним словом, был фигурой европейской политики. И был запрос на его биографию в среде тогдашних интеллектуалов европейских.

Есть спрос – есть предложение. Брали зарубежные тогдашние биографы русского царя, да и делали то, что делают сейчас все журналюги-мошенники. Джинсу гнали! (Для тех, кто не владеет журналистским жаргоном поясню, что «джинса» – это наскоро и некачественно сделанный «заказной» материал для СМИ.) Блюдо простое. Брался кусочек из биографии сумасшедшего Эрика XIV шведского, добавлялся кусочком биографии многожёнца Генриха VIII английского, приправлялся материалами о матери-регентше (ну, здесь явно из жития Екатерины Медичи), и густо заливался кровавым соусом (этого добра в тогдашней Европе было с избытком – хочешь английские казни кровавой Мэри описывай, хочешь – аутодафе мадридские). В итоге – микс дня: «Биография Грозного царя московитов»! Остаётся только деньги за стряпню срубить!

А для достоверности опрашивали купцов, что из Московии вернулись: «Ты был в Москве?» – «Был». – «Кто там правит?» – «Иван Васильевич». – «Ты его видал?» – «А как же!» – «Ну, каков он?» И купец честно описывал внешность наместника московского Ивана Васильевича Шуйского, которого он видел, к примеру, в Москве в 1540 году. Другой биограф спрашивает другого купца о том же самом. И купец, бывший в Москве, допустим, в 1555 году, честно отвечает, что самый главный в Москве – правитель Иван. Биографу и невдомёк, что купец ему в данном случае описывает внешность наместника московского Ивана Шуйского-Плетеня. Потом по описаниям портреты делали. Так и шествуют по историографии крайне непохожие друг на друга портреты царя Ивана (штуки четыре-пять), писанные со слов очевидцев! Но разных явно очевидцев! А наши некоторые историки пытаются ещё и рассказать, что, дескать, переживал во время опричнины государь сильно, вот и постарел лет на тридцать зараз!

И есть ещё очень хорошо сохранившиеся письма Андрея Курбского, изменника, Ивану и ответы Ивана на них. Ну, веры Курбскому, врагу царя, маловато. Очень он был заинтересован в его очернении.

Есть ещё одна методическая ошибка наших историков. Она сродни ошибке, допускаемой ими же при изучении нашествия Батыя, когда любое найденное археологами малоизвестное городище, погибшее в первой трети XIII века, объясняют татарским разгромом, отметая такие причины как возможные княжеские распри, налёты разбойников и восстания низов. То же самое творится при описании смертей знати и бояр времён Ивана Грозного. Убийства на криминальной почве отвергаются, вендетта боярских родов не учитывается, суициды тоже, пьяная бытовая поножовщина не берётся в расчёт. Убит боярин – значит по приказу Ивана Грозного. Иначе и быть не может!

Хотите пример следствия некритического отношения к источникам? Пожалуйста! Минимальная оценка потерь новгородцев от разгрома в 1570 году – 200 человек. Максимальная – 40 000!

В принципе, ясно, почему документы времён Ивана Грозного до нас не дошли. Равно как и почему столь противоречивы свидетельства иностранцев. После Грозного сменилось шесть династий. И у всех у них были разные внешние союзники и противники: Семион Бекбулатович (одна династия), Годуновы (вторая династия), затем так называемый Лжедмитрий Первый (третья династия),Василий Шуйский (четвёртая династия), Владислав Ваза (пятая династия), Романовы (шестая династия). Ни одна из этих династий реальных прав на трон не имела. И не горела желанием сохранять документы легитимного Ивана, коему наследовала.

Одним словом, у меня сложилось устойчивое впечатление, что большая часть работ об опричнине (что традиционных, что альтернативных) написана одними и теми же вилами по одной и той же воде.

Но значит ли это, что надо отказаться от изучения опричнины? Нет. Просто, изучая её, надо задавать немного иные вопросы.

Итак, вопрос. Что предшествовало опричнине?

Полоцкий поход и трагедия под Чашниками

В данном случае есть достаточное количество достоверных данных, говорящих о том, что опричнине предшествовала битва за Полоцк, которую большинство исследователей считают частью Ливонской войны. В принципе, так считать можно, если учитывать экономико-географическую «привязку» Полоцка к Западной Двине и Даугаве. Но, скорее, битва за Полоцк являет собой тяжкое наследие предков Ивана, продолжение агрессивной политики тогдашней Московии по отношению к Великому княжеству Литовскому. Дедушка Ивана отнял у Литвы добрую треть земель на восточных её рубежах и завещал сыну продолжить дело противостояния с западным соседом. Василий, папа Ивана, продолжил и занял Смоленск. Так войну с Литвой Иван также получил «в наследство» от отца. «Наследие» он принял и в 1563 году направил на Полоцк, «запиравший» ему путь на Вильно, огромную по тем временам рать: по разным оценкам от тридцати до семидесяти тысяч человек. И большое число пушек. Явно более ста (впрочем, их число точно неизвестно, известно, что очень много).

Несмотря на недостатки, о которых мы писали ранее, русская армия представляла собой грозную силу. И, навалившись на Полоцк, армия московитов заняла его за две недели, что было хорошим военно-техническим показателем.

А дальше? А дальше происходит необъяснимое! Через год эту армию разбивают в битве при Уле (или при Чашниках). Поражение удивительное! Армия не провела тактическую разведку и не знала о приближении противника. Армии не сообщили данных стратегической разведки. Командование было уверено в том, что враг далеко. Армия была атакована неприятелем частью на марше, частью на привале. Боевое охранение отсутствовало. От основной части армии был отсечён, говоря современным языком, её штаб, армия потеряла управляемость. Командующий армией был изолирован от войск, оставлен без средств связи, транспорта и охраны и убит случайными людьми! Если при этом сказать, что во главе этой армии был опытнейший полководец, бывший ещё во время казанских походов первым воеводой, Пётр Шуйский, глава фактически правящего в Московии боярского клана, то всё произошедшее выглядит немыслимым! И возникает вопрос: а не было ли подстроено сие поражение? Ибо политический эффект от него таков: армия отвернулась от Шуйских. Шуйские потеряли не только лидера, но и авторитет в военной среде.

И через совсем незначительно время армия переходит под командование Бельских, оппонентов, врагов Шуйских.

Начинается опричнина. Случайное следствие? Не уверен…

Уделы Руси и дважды умерший царевич

Все учебники и почти все историки традиционно считают, что опричнина была изменением административного деления государства. Царь выделил себе опричный удел.

Тогда зададим себе следующий вопрос: а что предшествовало опричному делению? Как административно делилась страна до опричнины?

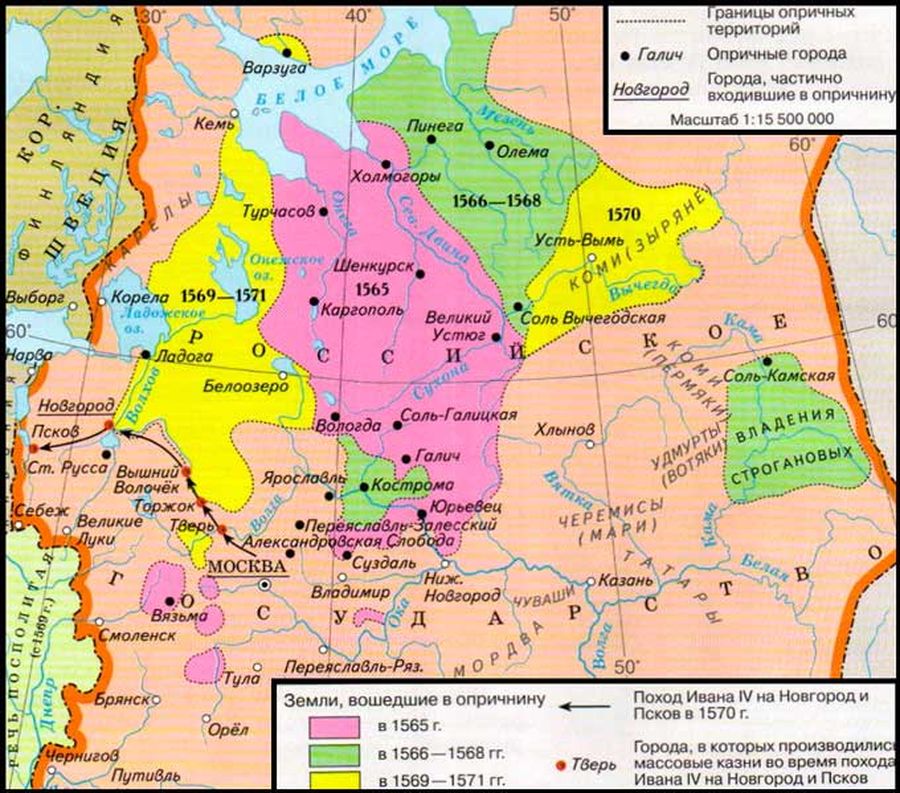

Ответ простой и вполне обеспеченный источниковой базой. Страна делилась на чети. Были: Новгородская четь, Владимирская четь, Рязанская четь, Казанская четь. Некоторые исследователи считают, что была не Казанская, а Углицкая четь. Некоторые считают, что Казанская и Углицкая чети совпадали.

Вне четей находилась Москва, управляемая земским приказом. Часть историков считает чети только финансовыми, а не административными структурами. Возможно. Но и в этом случае очевидно, что для тех времён структура, которая собирала налоги (а совсем недавно – дань) с определённой территории, на той территории и правила, ею управляла. Не было ещё минфина в чистом виде. Кроме четей есть в источниках упоминания о существовании приказов Казанского дворца (официально с 1570), Угличского дворца, Нижегородского и Рязанского. Опять полное совпадение с четями и конфедеративным делением.

Рассмотрим границы четей.

Граница новгородской чети совпадала с границей Великого княжества тверского времён Ярослава, Михаила, Александра и Дмитрия Тверских, то есть времён, когда новгородскими князьями были князья Тверские, однако при этом административным центром чети был Новгород, где до введения этого административного деления 16 лет архиепископом оставался митрополит Макарий, а наместниками (22 года!) – представители клана Шуйских (кто не верит, тому приведу список поставленных Москвой наместников Новгородских из клана Шуйских в конце XV– начале XVI веков: Василий Фёдорович Шуйский (1480–1481), Василий Васильевич Шуйский (1500–1506 и 1517–1519), Борис Иванович Горбатов-Шуйский (1534–1537), Иван Михайлович Шуйский-Плетень (1538), Андрей Михайлович Шуйский (1539–1540), Иван Михайлович Шуйский-Плетень (1541–1546). То есть новгородская четь есть модифицированное Великое княжество Тверское в составе России и одновременно зона особых интересов митрополита Макария и рода Шуйских.

Граница Владимирской чети совпадала с границами Великого княжества Нижегородского времён великого князя нижегородского Василия Кирдяпы, основателя рода Шуйских, то есть фактически была их доменом. Совершенно логично также выглядит, что при присоединении Казани и образовании казанской чети, её возглавил тоже представитель рода Шуйских – Александр Горбатый-Шуйский, ибо Казань на момент своего возникновения была в составе государства Улу-Мухаммеда, столицей которого был Нижний Новгород. А если мы учтём и родственные связи Шуйских с царями казанскими (Анна Петровна Шуйская, жена Василия Васильевича Шуйского, была внучкой казанского хана Ибрагима), то назначение первого казанского наместника из рода Шуйских выглядит ещё более логичным. Присоединенная в 1555 году Сибирь вошла в ведение казанской чети, видимо, потому, что совсем недавно сибирский хан Мамук был и ханом Казани.

Итак, Владимирская четь представляла собой Великое княжество Нижегородское в составе России, а Казанская четь при её расширении – Сибирское ханство времён хана Мамука, но со столицей в Казани и тоже в составе России.

Административные границы рязанской чети совпадали с границами Великого княжества Рязанского времён венценосной четы великого князя и княгини Фёдора и Анны Бельских. Соответственно представляли собой Великое княжество Рязанское в составе России и зону особых интересов клана Бельских.

Особо скажем об Углицкой чети. Вся путаница вокруг этой чети связана с тем, что вероятнее всего царевич Дмитрий, сын Анастасии и Ивана, которому часть бояр присягнула в 1553 году, не погиб, а был отправлен в Углич, где и правил своей четью. Дабы вывод не смотрелся слишком радикально, повторю свои доводы.

Исторические источники путаются и не указывают места и причины гибели царевича: минимум три места гибели называют и минимум две причины. Очень странно. Ещё страннее обстоит дело с телом покойного царевича. Часть источников говорит, что тело не нашли, а другая (и вслед за ней большинство историков), что тело нашли и похоронили несчастного царевича в Архангельском соборе в ногах его деда, Василия Третьего. Достоверной информации о судьбе царевича и его тела нет. При этом некоторые бояре ему присягнули, – и он стал фактически царём, соправителем Ивана. Нигде в источниках вы не найдёте информации об освобождении бояр от клятвы Дмитрию. А таковое освобождение автоматическим быть не может. Ибо клятвопреступление – грех. Значит, клятва не снята.

Напоминаю, что, по мнению советских и российских историков, крестильное имя царевича Дмитрия – Уяр. Базируется эта уверенность на том, что, якобы, в росписи над его погребением изображён святой Уяр. Иных доказательств нет. Такое же имя будет и у сына Ивана Грозного и Марии Нагой. При этом доказательств того, что его крестильное имя Уяр тоже нет. Это – гипотеза. Княжеские имена царевичей тоже совпадут. И закончат оба Дмитрия жизнь нелепой смертью. И тот, и другой по недогляду нянек погибнут. Удивительно!

Кстати, один из Дмитриев погиб в Угличе. Там же погиб примерно в те же годы и Василий, сын Юрия Васильевича, племянник Ивана Грозного. Удивительно! Два царевича с одинаковыми именами! Оба гибнут. И ещё два царевича гибнут в Угличе. За пределами разумного! Не проще ли предположить, что царевич Дмитрий, сын Грозного и Анастасии Романовой, которому присягнули бояре, был отправлен под охраной верных бояр в Углич и там царствовал до 1591 года, когда и был убит. И не в восьмилетнем возрасте, а в тридцатидевятилетнем. И Мария Нагая, скорее всего, была ему не мать, а жена. И Дмитрием он звался по крестильному имени, а по княжескому, скорее всего, Иваном. А следственное дело о смерти царевича, скорее всего, было о смерти царевича Василия, а не Дмитрия. А Уяров вообще никаких не было и это – домыслы советских историков. Такая версия в сто раз логичнее традиционной!

И потому совершенно логично упоминание в источниках Углицкой чети – отдельной от Казанской и от Владимирской. И это – не путаница четей. Не клон Казанской чети. Это реально существовавшая часть государства, которой и управлял Дмитрий (Иван) Иванович, сын Ивана-царя и Анастасии Романовой.

Нетрудно заметить, что чети представляют собой картину конфедеративного государства, в котором правит триумвират: Шуйские, Бельские, Макарий. При этом очевидно явное доминирование клана Шуйских, фактически занимавших три из пяти четей. Бельские были младшими партнёрами. Дмитрий в Угличе, видимо, был одним из условий вынужденного компромисса Ивана с триумвиратом в 1553 году. Обеспечивается такое правление силой Шуйских, занимавших лидерские позиции в армии.

Перемена мест слагаемых – и неожиданный результат

Накануне и в период Полоцкого похода между основными триумвирами – Шуйскими, Бельскими и Макарием – происходит неожиданная рокировка. Огромной армией, идущей на Полоцк, командуют Шуйские. Они же держат под контролем царя. Однако не-военную, гражданскую власть на время передают Бельским. Незадолго до Полоцкого похода переформировывается ближняя дума царя. Это происходит по официальным данным в 1562 году – возможно, в самом конце года. Ближнюю думу составляют только члены клана Бельских: Иван Дмитриевич Бельский, Иван Фёдорович Мстиславский, Василий Михайлович Глинский и Данила Романович Захарьин-Юрьев.

Москву в это время «блюдёт» группа бояр во главе с Василием Михайловичем Захарьиным-Юрьевым, родственником (женат на Анастасии Дмитриевне Бельской) и союзником клана Бельских.

Ближняя дума царя вместе с Василием Михайловичем в столице явно что-то затевают. Что – никому не ясно, пока не происходят удивительные события!

Стоило Шуйским по каким-то причинам на время утратить контроль за царём в 1562–63 годах в связи с подготовкой и проведением Полоцкого похода, как вдруг (!!) 3 декабря 1563 года митрополит Макарий уходит с должности и постригается в Пафнутьев монастырь, а всего 29 дней спустя – 26 января 1564 года – следуют разгром русской армии при Чашниках и смерть Петра Шуйского.

Удивительно! Меньше, чем за месяц быстро и эффективно ликвидированы два триумвира из трёх!

И армия отворачивается от Шуйских. Ну, очевидно – «рука Москвы»! Точнее – реально «блюдущих» в это время Москву Бельских и Захарьиных-Юрьевых. Они «убрали» в монастырь одного триумвира (наверняка силой) и «подставили» под литовские сабли другого. Полагаю, что литовцам была сообщена полная и достоверная информация о передвижении и составе войск Петра Шуйского, а сам он, видимо, был дезориентирован ложной информацией московских правителей.

Практически одновременно наносится удар по собственности Шуйских. С должности казанского наместника смещается Александр Горбатый-Шуйский и назначается Василий Михайлович Глинский. А в «прошуйскую» Тверь едет наместником Данила Захарьин-Юрьев.

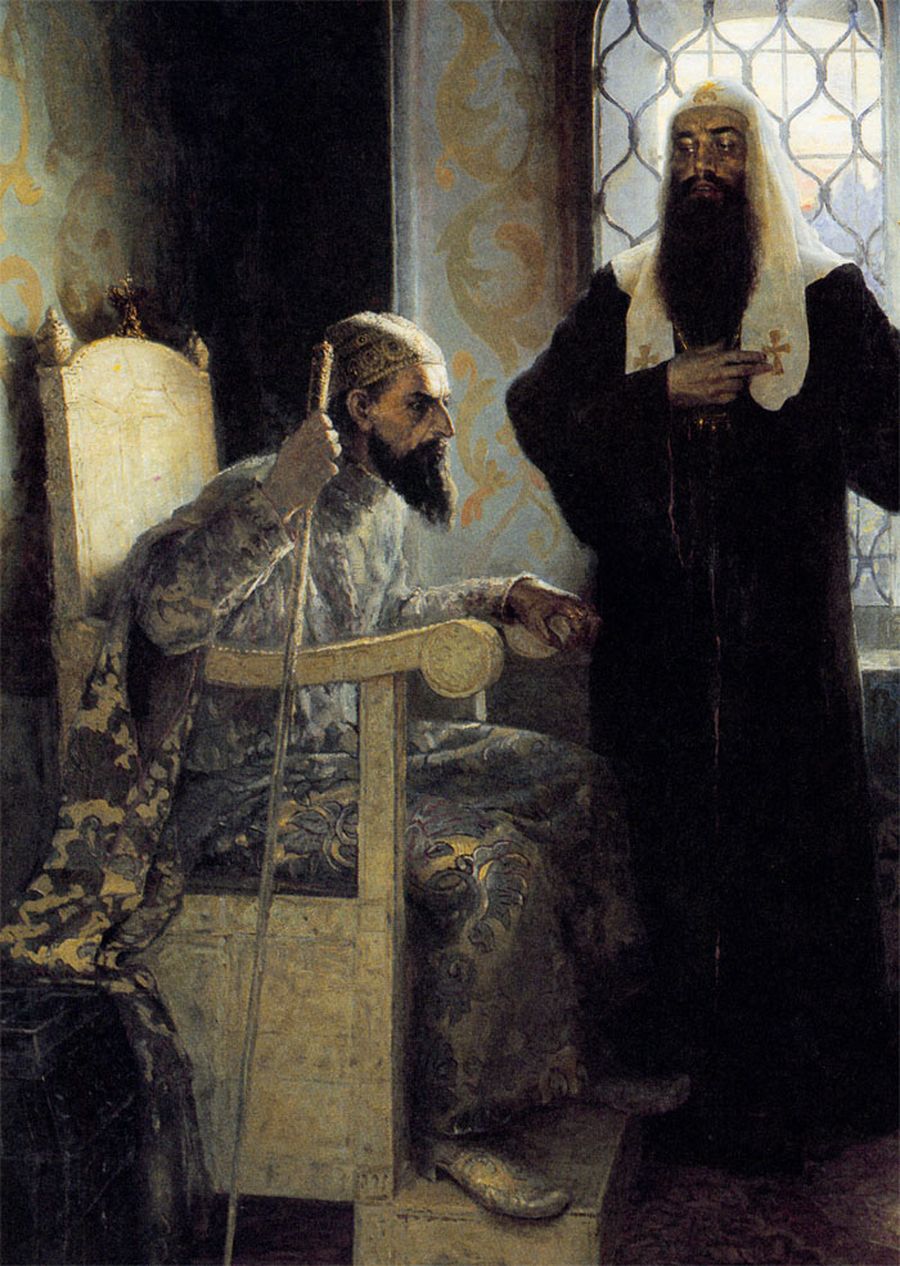

И в 1565 году следует клоунада царя с отъездом в Слободу – и требование царя о выделении ему особого экстерриториального объединения внутри страны, опричнины. Происходит раздел Руси на земщину и опричнину. Обращаю внимание на то, что царь требует в опричнину только территории Новгородской чети – да и то не все. Полагаю, что царю просто выделили эту четь. Потому и создавать особый указ об опричнине смысла не было. Потому и нет его ни в каких архивах. При этом четь царю выделили без Новгорода. Думаю,добровольно-принудительный уход Макария в монастырь был оговорен условием, чтобы «его» Новгород не трогали. Близкий Макарию соловецкий игумен Филипп должен был стать гарантом выполнения этих условий. Бельские условия Макария не приняли. Митрополитом стал духовник царя Афанасий.

Но всё равно Новгород на первых порах не тронули.

Земщину (80% страны), естественно, возглавляет Иван Бельский. Он же принимает командование армией.

Далее арестовывают и казнят Александра Горбатова-Шуйского и его сына Петра ещё недавно наместников казанских (в скобках заметим, что на тот момент – и управителей сибирских). Вскоре в церкви убивают Михаила Петровича Репнина, отца первой жены Василия Ивановича Шуйского. Казнят и Петра Головина, женатого на дочери боярина Ивана Шигони-Поджогина. Последний, член регентского совета при малолетних княжичах времён Елены Глинской, к этому моменту уже скончался. Но чем он был страшен Бельским? А тем, что был душеприказчиком и доверенным лицом покойного Михаила Васильевича Горбатого-Шуйского, одного из лидеров клана Шуйских. Он – один из хранителей семейных тайн Шуйских. Наверняка он доверил таковые мужу своей дочери. А потому последнего – в застенок, на допрос, и в расход!

Страшась ответных мер со стороны Шуйских, Бельские проводят бессмысленное с экономической точки зрения, но вполне объяснимое с военно-технической точки зрения переселение нескольких десятков бояр (по некоторым оценкам до 300) из Владимирской чети (домена Шуйских) в Казанскую, а потом, через год, всех их возвращают назад. Зачем? Да просто для того, чтобы по призыву Шуйских эти люди не смогли явиться к ним «конно, людно и оружно».

Шуйские почти обезглавлены. Шуйские несут экономические потери. Шуйским не дают собрать свои силы.

Но не таков был этот клан, чтобы не нанести ответный удар!

Гамбит Шуйских и появление новых игроков

Удар Шуйских начался с политической демонстрации знати, с коллективной челобитной трёхсот бояр и дворян, поданной царю в 1566 году с требованием прекратить переселения знати. Реальным адресатом челобитной, на мой взгляд, были Бельские. Зачинщики челобитья арестованы, но тут же отпущены. Переселения прекратились. Поселенцев вернули. Вернули и отобранные земли. Бельские первый раз дрогнули.

За демонстрацией знати в том же году следует демонстрация духовенства. «Макарьевское» духовенство требует строгого соблюдения договорённостей. Царь (читай – Бельские) опять идёт (идут) на попятную и смещают своего ставленника митрополита Афанасия с кафедры. Официально заявили, что «немощен» митрополит и службу вести не может. «Немощный» потом ещё почти десять лет прожил…

Кандидат в митрополиты, казанский архиепископ Герман (явно связанный с Шуйскими, как и почти вся казанская знать) публично резко критикует царя. Критика воспринята болезненно, и Герман странно и скоропостижно через год умирает. Но на митрополичий престол всходит ещё более радикальный «макарьевец» Филипп Колычёв, игумен Соловецкого монастыря. При этом всерьёз расширяются иммунные права (то есть права неприкосновенности собственности) церкви и монастырей.

Там, где двое дерутся, обязательно появляется третий радующийся. Таковым в борьбе уже ослабленных взаимной враждой кланов Бельских и Шуйских к середине 60-х годов становится клан Мстиславских-Черкасских, который начинает свою игру с целью не просто получить барыши, а поставить «своего» царя. Такой «свой» царь у них был. Это – Симеон Бекбулатович. Позже мы подробно расскажем и о нём, и о клане Мстиславских-Черкасских. Отметим пока одно: у клана Мстиславских-Черкасских были лоббисты в окружении царя, были сильные позиции в думе земщины и поддержка ногайской знати, усилившейся при дворе после присоединения к Руссии Поволжья.

Имея относительное большинство в думе земщины, Мстиславские делают попытку отстранить Бельских от командования армией. Бельские понимают, что проводить через думу земщины свои решения они уже не могут. Тогда им приходит в голову идея созвать расширенное заседание думы – по сути, тот самый земской собор 1566 года, единственный, от которого до нас дошли документы. Видимо, это вообще был единственный земской собор. Этот собор приговаривает продолжить войну с Литвой. Царь и Бельские формируют армию и выступают в поход на Литву в 1567 году. Это усиливает связь Бельских с армией и противоречит интересам всех остальных конфликтующих сторон. А потому дума земщины поход останавливает.

Армию в 1568 году посылают на юг, под Астрахань, отражать агрессию турецкого султана Селима Второго. Агрессия эта была не серьёзная и базировалась на утопической технической идее. Турки решили захватить Астрахань, прорыв канал между Доном и Волгой и впоследствии проведя корабли свои из Чёрного и Азовского моря в Волгу. Утопичность проекта была яснее ясного уже крымским татарам, потому крымский хан Девлет-Гирей весьма неохотно принял участие в этом мероприятии. Селим Второй прислал для рытья канала и создания укреплений примерно три тысячи человек и две тысячи янычар для охраны. Канал, естественно, так и не прорыли. При этом с запада на Селима насели испанцы и Священная Лига, и ему стало не до авантюр на окраинах империи. Поход свернули. Однако, так или иначе, для отражения этой почти фантомной угрозы армия Ивана была переброшена к южным рубежам страны. В 1569 году Бельских отстраняют от командования и армию вверяют Владимиру Старицкому. Этого потерпеть клан Бельских уже не может. Начинается борьба за армию. Старицкий отравлен. Отравлена и царица Мария Темрюковна, жена царя с 1561 года, которую Бельские совершенно справедливо считают инсайдером Мстиславских в окружении царя. Но земская дума вместе с Мстиславскими не сдаётся и назначает командующим князя Петра Серебряного. Но почти тут же князь Серебряный убит.

Иван против Ивана?

Осталась ли армия, посланная против султана Селима, верной Бельским? Сомневаюсь. Скорее всего, её «перехватили» Шуйские. Точнее, объективный союзник Шуйских, правитель Углицкой чети царевич, ещё точнее – царь Дмитрий, который, как я писал выше, на тот момент уже был соправителем Ивана Васильевича и носил княжеское имя Иван.

В 1570 году Ивану Ивановичу (Дмитрию в крещении) исполнилось 18 лет. Повторяю, что он правит Углицкой четью, которая экономически зависит от «прошуйской» части страны, от Казанской, Новгородской и Владимирской четей (по сути это – Волжский торгово-экономический путь). Погромы опричнины наносят по его чети сильнейший удар.

Я полагаю, что Шуйским не составило труда убедить его полностью взять власть в свои руки. А потому его армия идёт на Москву.

Именно в этот момент со страха Иван Васильевич пытается даже эмигрировать в Англию из своейопричнины.

С верными опричниками царь отступает из Александровой Слободы.

Да! Именно на отступление больше всего типологически похож так называемый поход на Новгород. Движение идёт двумя колоннами: основная часть (под командованием Ивана Васильевича) и арьергард (под командованием М. Скуратова-Бельского, самого доверенного человека клана Бельских в окружении царя). По пути армией уничтожались все товары двойного назначения (в Клину, Нарве, Твери), все «лишние» заключённые в тюрьмах, все политические оппоненты. Возможно, тогда же сожжены опричный архив и знаменитая библиотека Ивана Грозного (ну, не тащить же с собой сундуки с документами и книгами, когда речь о спасении тела идёт!), а потому тот архив и нынешние историки и не могут найти.

Вообще это поведение очень напоминает отступление советских войск в 1941 году с его бессистемным вандализмом и бездумно работавшим репрессивным аппаратом. В Псков пройти Ивану не дали, ибо Псков уже контролировали Шуйские. Красивая легенда об юродивом угощавшим царя сырым мясом, а также о павшем коне царя (в псковском летописце: «паде конь его лутчии по пророчеству святого») – увы, легенда. Новгород открывает царю и Бельским ворота и на время становится опорой его власти. В Новгороде, естественно, проводятся репрессии против той части руководства города, клира и торга, которая не согласна с пребыванием Ивана Васильевича в городе. Естественно, убит и митрополит Филипп. Полагаю, что репрессии были незначительны, и массовыми назвать их сложно. Количество жертв резко увеличила чума или какое–то инфекционное заболевание, обрушившееся в тот же год на Новгород.

В это же время на отражение армии Ивана Ивановича брошены войска под командованием

Ивана Бельского. Одновременно на Москву идут отряды Девлет-Гирея, которые по неизвестной причине – вдруг – миновали Большую засечную черту. Интерпретация событий набега Девлет-Гирея российскими историками поразительна!

Бельский почему-то не хочет встречать татарскую конницу на стенах хорошо укреплённого города, как обычно это и делалось ранее. Он почему-то выводит армию из города и дислоцирует её так, что даже не перекрывает броды через Оку. Не знали, якобы, коренные москвичи о подмосковных бродах! Девлет-Гирей находит проводников (они сами находятся!), которые показывают ему неохраняемые броды. Далее армия Бельского по непонятным причинам всё равно остаётся на месте и не преследует прорвавшихся к Москве крымцев. Видимо, вовсе не татарское нашествие Бельский вышел из Москвы отбивать. И всё поведение его армии говорит о том, что не против татар в 1570 году она из Москвы вышла. Не защищал Москву Бельский от Девлет-Гирея. Он его вообще не боялся, так как, скорее всего, сами Бельские и призвали татар на Москву, которая к тому времени, видимо, уже занята войсками Шуйских и Ивана Ивановича.

Татары громят Москву. Армия Бельского им не мешает. Однако татар отбивает от Москвы некая неназванная сила (очевидно – войска Ивана Ивановича). При этом убит сам Иван Бельский, оказавшийся волшебным образом без армии в Москве (очевидно, вместе с Девлет-Гиреем шёл). Позже летописи нелепо объяснят сие как попытку Бельского спасти своё имущество от пожара, что де поспешал он в столицу, да и задохся в дыму в погребе своего дома! Умора!

Занявший Москву царь Иван (Иван Иванович) совершенно справедливо обвиняет опричников в измене и проводит массовые казни элиты опричного двора. Типологически казни того периода принципиально отличаются от казней предыдущих времён. Иван Васильевич никогда не проводил массовых жестоких публичных казней-издевательств над элитой. Да, казни были, но (1) индивидуальные, (2) быстрые, (3) без публичной демонстрации пыток и «милости царской». В случае с московскими казнями мы сталкиваемся с типологически иной процедурой казни, совершенно нетипичной для Ивана Васильевича. Это ещё раз доказывает, что казни проводил другой царь Иван. Соправитель. Иван Иванович. Вероятно, в Александровой Слободе войска Ивана Ивановича также захватили наложниц Ивана Васильевича, его неформальный «гарем». Женищ царя постригают в монастырь, некоторых убивают. Позже всех этих дам Н. Карамзин расположит в некоем хронологическом порядке, породив легенду о многожёнстве царя Ивана Васильевича.

В стране царит хаос гражданской войны. Спасаясь от него, в Литву начинается просто массовое бегство знати.

При этом сама Литва трансформируется. Это уже Речь Посполитая. Здесь необходимо остановить рассказ о внутрироссийских событиях и перенестись на Запад, где в удивительной взаимосвязи переплелись создание Речи Посполитой, поражение турок при Лепанто, прекращение похода Селима Второго на Астрахань, Варфоломеевская ночь, кризис династии Валуа, приход на трон Франции Генриха Наваррского, избрание королём Речи Посполитой Генриха Третьего и попытки Ивана Васильевича занять тот же трон, и, наконец, приход к власти Стефана Батория и его война с Руссией.