Студенческие движения как социальная и политическая сила сыграли значимую роль в развитии гражданского общества не только в Европе, но и в России. История объединения русского студенчества началась в Прибалтике еще в XIX веке с «Рутении», которая объединила неравнодушных студентов и преподавателей. В состав корпорации входили, например, публицист Иван Головин, литератор Андрей Карамзин, писатель Владимир Соллогуб, а гостем собраний бывал выдающийся хирург Николай Пирогов. Но это было не единственное влиятельное студенческое братство — корпорации помогали сплотиться студентам, отстаивать свои права и были образцом взаимовыручки и единства. О развитии, политических успехах и причинах упадка студенческих объединений Российской империи в детальном разборе рассказывает исследователь сообществ Дмитрий Борунов, автор книги «Братство на всю жизнь».

Рутены и первые русские корпорации

Информация о первых русских корпорациях относится еще к началу XIX века — они создавались в Германии и сначала представляли собой землячества, так как появились еще до распространения корпусов, буршеншафтов и традиций, которые те принесли с собой. Так, встречается информация о первой русской корпорации (или скорее землячестве) Landsmanchaft Ruthenia Göttingen, существовавшей в 1808–1809 годах. Затем была Corps Ruthenia Berlin, основанная в Берлине в 1814 году. Существовали они по несколько лет и потом исчезали. Но большая история русских студенческих корпораций начинается не в Германии, а в Прибалтике — в Дерптском университете — в 1823 году.

При всей заносчивости прибалтийских корпорантов тот образец взаимовыручки и единства, который царил в их среде, не остался незамеченным. Так, учащиеся ненемецкого происхождения тоже начали создавать корпорации. Свою роль сыграло и притеснение со стороны немцев — объединяясь в корпорации, было проще бороться с хамством со стороны немецких «цветных». В 1828 году была создана польская «Полония» (Polonia), а в апреле 1829 года — русская «Рутения» (Ruthenia). С этой, уже не первой, «Рутении» началось возникновение целого ряда русских студенческих корпораций, многие из которых также брали себе это имя и ориентировались на традиции, заложенные ею.

О ней хочется рассказать немного подробнее, потому что это первая русская студенческая корпорация, которая смогла просуществовать долго и вдохновила русских студентов на создание ряда других организаций. В 1822 году в Дерпт на обучение приехал поэт Н. М. Языков, вокруг которого образовалась группа студентов. Они, объединившись, и создали корпорацию Ruthenia в 1823 году. Она была в основном русской, но собирала в своих рядах вообще всех не-остзейцев любого этнического происхождения. Кто-то из них был родом из Прибалтики, кто-то — из центральной России, заметную часть составляли российские немцы, были и другие этнические меньшинства.

«Рутения» не раз оказывалась под угрозой исчезновения. Впервые она была закрыта в 1833 году из-за нападок властей на студенческие корпорации. Затем она восстановилась в 1835 году и просуществовала всего год: в 1836 году она распалась — вероятно, из-за внутренних разногласий, — но ее члены продолжили неофициальные собрания. Возрождение «Рутении» произошло только в 1841 году, но и в этот раз «Конвент шаржированных» не признал ее в полном объеме. В вопросе ограничения русской корпорации в правах Конвент вообще демонстрировал удивительное единство, хотя обычно он был полон споров и разногласий. Немцы опасались, что русские студенты будут отстаивать свою национальную самобытность, а это могло отразиться на позиции университетской администрации и привести к печальным для немцев последствиям.

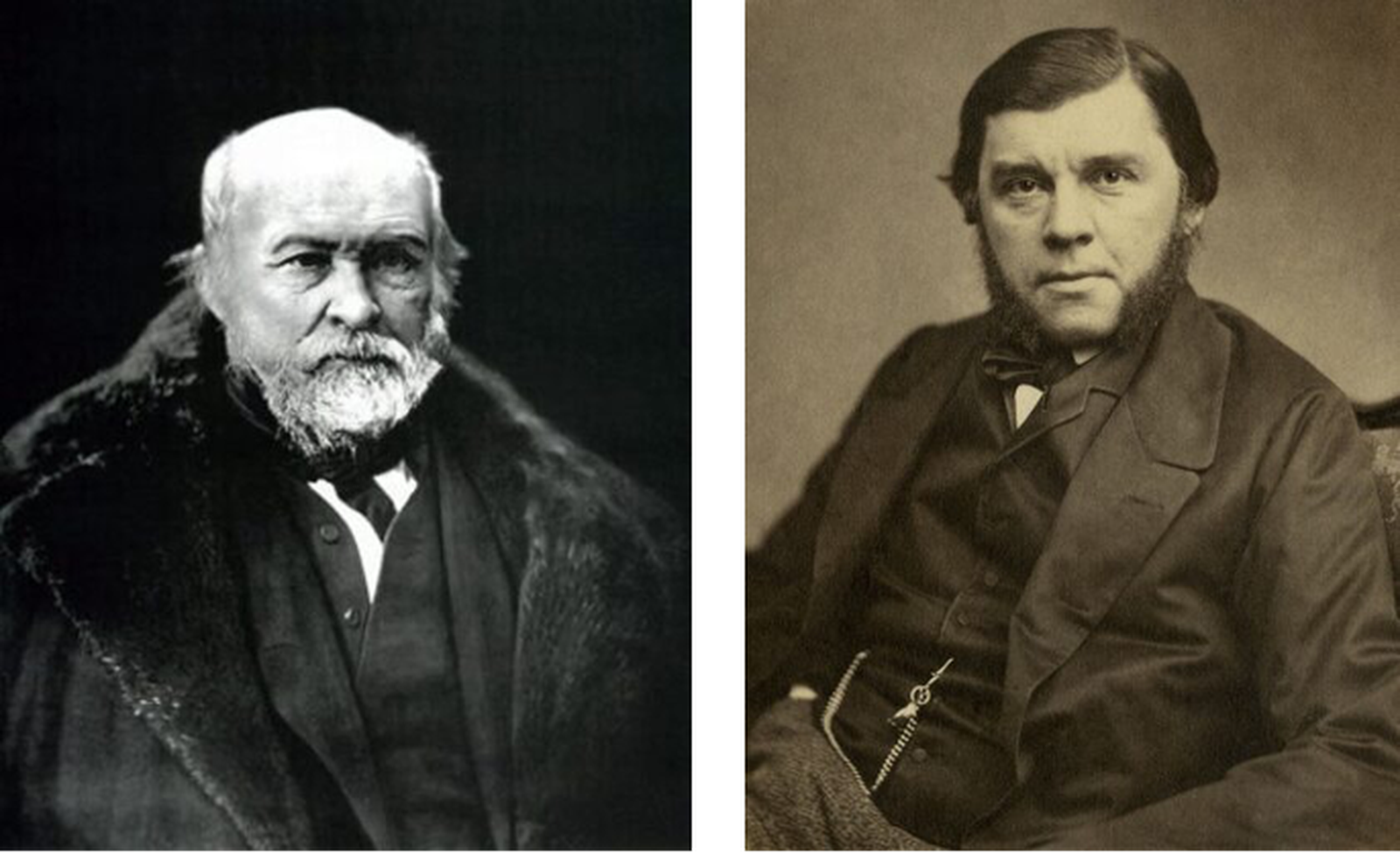

«Рутения» объединила много молодых и талантливых русских студентов и неравнодушных преподавателей. В ее состав входили, например, публицист И. Г. Головин, литератор А. Н. Карамзин, писатель и поэт В. А. Соллогуб, а гостем корпорации был выдающийся хирург и ученый, профессор Николай Иванович Пирогов. Сам Пирогов, учившийся в Дерпте, вспоминал:

«Свободная провинциальная жизнь того времени и корпоративное устройство дерптского студенчества придавали ему особое значение. И университетское начальство, и городское общество сознавали это значение и в своих отношениях к студенчеству держали себя весьма осторожно, соблюдали деликатность в обращении со студентами и не допускали ни малейших экивоков в отношении к чести и достоинству студенчества. Даже трактирщики и купцы не позволяли себе большой требовательности в уплате долгов, опасаясь студенческой анафемы — Verschiss’a (бойкота. — прим. автора)».

Вспоминал Пирогов и о том, что бывает с теми, кто по собственному незнанию или наглости такие порядки игнорировал. Например, это случилось с Фаддеем Венедиктовичем Булгариным — человеком, ставшим знаменитым за свое нахальство, постоянные оскорбления и конфликты и удостоившимся за это высмеивающих эпиграмм даже от Пушкина и Лермонтова. Живя на своей даче под Дерптом, он на одном из приемов позволил себе «подсмеиваться над профессорами и университетскими порядками». Но, на его беду, один из гостей был как раз-таки студентом. Быстро все студенты города узнали, что достоинство их университета и их собственное было поругано. В итоге к даче Булгарина пришла толпа из 600 с лишним студентов, возглавляемая сениорами корпораций, которые заставили хозяина, обычно показательно нахального, публично извиняться. Лидеры процессии потом были ненадолго посажены в карцер по распоряжению ректора, но на этом «репрессии» закончились.

Пирогов был уверен, что устройство корпораций по образцу Дерпта в других университетах империи просто невозможно, так как там нет таких традиций. Но не меньше он был уверен и в том, что развитие студенческого представительства возможно в иных формах:

«Но тем не менее, пока в наших университетах не придумают учредить тем или другим способом студенческого представительства, правильно организованного, университетское начальство пусть не рассчитывает на свое влияние и воздействие на учащуюся молодежь. Тогда ничего не остается иного, как начальство университета, профессора, ректоры сами по себе, а студенты сами по себе, а для порядка и благочиния — городская полиция. Это неминуемо. Но нравственно-научное значение университета многое утратит. А мы, старые студенты, именно дорожим теми воспоминаниями, которые по прошествии целых 50 лет все еще связывают нас с прошлым университетским житьем-бытьем».

«Рутения» жила гораздо скромнее своих немецких «коллег» и не могла похвастаться богато обставленным домом или шикарной библиотекой. М. М. Лаврецкий вспоминал, что их конвент-квартира представляла собой маленький деревянный домик всего из двух комнат: одна — читальня, другая — для общих посиделок. Они были уставлены деревянными столами и стульями, там был самовар и небольшая библиотека. Другие, более состоятельные корпорации подтрунивали над ними. У «Рутении» не было никакой обрядности и торжественной обстановки при кутежах.

Богатство и роскошь рутенам заменяли самовар, водка, которую пили наравне с пивом, и пусть небольшой, но все-таки круг близких друзей.

Впрочем, далеко не все русские студенты положительно относились к русским, которые начали перенимать формы самоорганизации у немцев.

Писатель Петр Дмитриевич Боборыкин вспоминал про «Рутению»:

«Корпорация “Рутения”, куда я попал с моими казанцами, в каких-нибудь полгода не только выдохлась для меня, но стала прямо невыносимой. На нее немецкий “буршикозный” быт подействовал всего сильнее своими отрицательными сторонами. Я нашел кружок из разных элементов, на одну треть нерусских (немцы из России и один еврей), с привычкой к молодечеству на немецкий лад, в виде постоянных попоек, без всяких серьезных запросов, даже с принципиальным нежеланием на попойках и сходках говорить о политике, религии, общественных вопросах, с очень малой начитанностью (особенно по-русски), с варварским жаргоном и таким складом веселости и остроумия, который сразу я нашел довольно-таки низменным».

Использование большого количества немецких слов, жаргона, немецких песенников и даже команд на немецком во время фехтования действительно сопровождало русские студенческие корпорации Прибалтики вплоть до начала XX века. Тот же Боборыкин утверждал, что именно подражательство немцам портило русские корпорации сильнее всего. Когда же «Рутения» была исключена из Конвента и подвержена бойкоту, ее члены «зажили гораздо осмысленнее».

Впрочем, даже Боборыкин, бывший фуксом в «Рутении», не отрицает, что она помогала сплотиться русским студентам в то время, как остальные русские в Дерпте держались разрозненно. Хоть она и была полна шуток про тех, кто слишком увлечен учебой, а разговоры о науке среди них вообще было невозможно услышать, на деле корпорация никак не пыталась мешать тем, кто хотел всерьез заниматься наукой. Просто так стать «своим» было несколько дольше, чем если поддерживать устоявшееся отношение к молодым годам как ко времени, которое нужно прожить ярко, а не за учебниками. Впрочем, разговоров о судьбе России, ее проблемах, политике и вообще общественной жизни действительно почти не случалось, и это было кричащим контрастом на фоне основной массы русских студентов в стране. «Обособленность, исключительное тяготение к тому, что делается на немецком Западе и в Прибалтийском крае, — вот какая нота слышалась всегда и везде», — писал Боборыкин. Даже тема отмены крепостного права накануне реформ в корпорациях не обсуждалась — что уж говорить о более глубоких вопросах.

И все же, несмотря на предосудительные традиции, включающие много выпивки, бравады и мальчишеского поиска поединков, корпоранты, со слов современников, во многом были заметно культурнее, чем остальная часть студентов. По воспоминаниям Боборыкина, у них не было грубых и циничных нравов, которые были свойственны учащейся молодежи того времени. Не было ни мата, ни неразборчивой половой жизни, что было чем-то привычным среди других студентов. В Дерпте среди корпорантов это было просто невозможно, и вообще все отношение к личной и интимной жизни, с его слов, строилось по другим, более достойным принципам.

Добившись членства в Конвенте в 1844 году, «Рутения» не перестала испытывать давление со стороны немцев. Они продолжали демонстрировать свое отношение к ней как к неполноправной и пытались отстранить от работы. В 1857 году «Рутения» была на непродолжительное время удалена от работы Конвента из-за поддержки «Полонии», которую также не устраивал диктат немецких буршей над другими студентами. Затем и сами рутены потребовали изменить Всеобщий комман. За это корпорация была подвергнута бойкоту и официально распущена 1 апреля 1857 года. После этого она прожила еще несколько лет в виде Общества русских студентов, что не требовало регистрации. Она вновь попыталась возобновить свою деятельность в 1868 году, но встретила отказ и после этого окончательно прекратила свое существование.

Несмотря на кончину, «Рутения» оставила свой след в истории и вдохновила русских студентов на создание ряда других студенческих корпораций. Их девиз, сочетание трех букв древнеславянского алфавита: Р. (рцы) С. (слово) Т. (твёрдо) — «Будь верен данному тобой слову», стал популярным среди корпораций, основанных позднее. А цветовая гамма (черный-оранжевый-белый) и имя «Рутении» впоследствии использовались корпорациями Ruthenia (Рига, 1929 год), Ruthenia (Каунас, 1931 год), Ruthenia Vilnensis (Вильнюс, 1931 год).

«Рутения» погибла, но история корпораций продолжала свое развитие. Вторым центром развития корпораций после Дерпта стала Рига, где в 1862 году был учрежден Рижский политехнический институт. В 1876 году в нем была создана русская корпорация Borysthenia. Ее запретили уже весной 1880 года, но студенты воссоздали ее 21 октября того же года под названием Fraternitas Arctica («Северное братство»). В ее состав входили, в частности, граф Мстислав Николаевич Толстой, Сергей Иванович Гриневич, писатель Михаил Михайлович Пришвин, художник Николай Петрович Богданов-Бельский. В 1879 году была создана корпорация «Необалтика» (Neobaltica), которая объединила бывших членов «Куронии», съехавшихся в Дерпт за образованием из неприбалтийских губерний России. В том же году «Необалтика» вошла в Конвент шаржированных, став его полноправным пятым членом. Собрание как федерация остзейских студенческих корпораций «Курония», «Эстония», «Ливония», «Рижское братство» и «Необалтика» существовало до начала XX вв.

Закат немцев

Равенства с немцами у русских и других корпораций не было на протяжении почти всей истории их существования в Дерпте. Среди прочего об этом говорит отношение к разным объединениям со стороны профессуры университета, тоже преимущественно немецкой. Писатель Андрей Ренников так описывал особое отношение немецких преподавателей к корпорантам-немцам: «Большая разница числиться в немецкой корпорации Fraternitas Baltica или в какой-нибудь латышской Selonia, а тем более несчастной русской Fraternitas Arctica. Фон Книррим (Вольдемар фон Книррим, ректор Рижского политехнического института. — прим. автора) на немецкие корпорации смотрит с отеческой улыбкой, на латышские — с улыбкой презрения, а на русскую — просто нахмурившись».

Но это состояние вседозволенности и протекции немцев-остзейцев закончилось в конце XIX века, когда в России началась реализация «объединительных реформ», призванных разрушить особый режим в Остзейском крае. До этого прибалтийские губернии были уникальным исключением на карте России, где власть принадлежала меньшинству из немцев-дворян, владевших землей. Латыши и эстонцы составляли абсолютное большинство, но были даже в более угнетенном состоянии, чем крепостные, а затем уже освобожденные крестьяне в центральной России.

Они не имели никакого доступа к управленческим постам, не могли участвовать в культурной жизни и полностью зависели в своей хозяйственной деятельности от воли немца-землевладельца. До конца XIX века сохранялись даже жестокие телесные наказания, которые помещики могли назначать просто по своему усмотрению.

В 1850–1860 годах началось первое движение латышей и эстонцев за пробуждение национального самосознания. Оно возникло в годы Крымской войны, во время которой противники России — Великобритания и Франция — высказывали идеи об отчуждении от России прибалтийских земель. Это провоцировало латышскую интеллигенцию также обсуждать перспективу независимости. С другой стороны, это движение подстегивалось русскими славянофилами: те критиковали немцев, под жестким контролем которых и держалась полная лояльность края имперской власти. Славянофилы защищали ущемленное население региона, немало способствуя его осознанию себя как отдельной и более самостоятельной общности. Так, Ю. Ф. Самарин за публикацию «Писем из Риги», показывающих угнетенное состояние латышей и эстонцев и ложную лояльность немцев, которая держится только на желании сохранить свои привилегии от центральной власти, был на 12 суток арестован, а Николай I лично порицал его за разглашение секретной информации в печати. Немецкие помещики презрительно назвали это движение за национальное самоопределение младолатышами по аналогии с политико-литературным течением «Молодая Германия». Центром движения младолатышей стал Дерпт, потому что контроль за вольнодумством там был слабее, чем в столице края — Риге.

В дальнейшем внешняя политика только усиливала желание российской власти заняться уничтожением почти несравнимых привилегий немецкого дворянства и «втягиванием» Остзейского края в остальную Россию. Объединение Германии в 1871 году вызвало огромный энтузиазм у остзейских немцев, их лояльность стала все чаще ставиться под сомнение. К тому же в 1860–1870-х годах в Германии стали открыто обсуждать в печати идею присоединения прибалтийских земель, входящих в состав российского государства. Все это не могло не спровоцировать ответную реакцию центральной власти, которая больше не могла закрывать глаза на особый статус немцев в этой части страны. Она начала политику русификации края, чтобы подавить пронемецкие настроения и предотвратить онемечивание населения, которое действительно имело место.

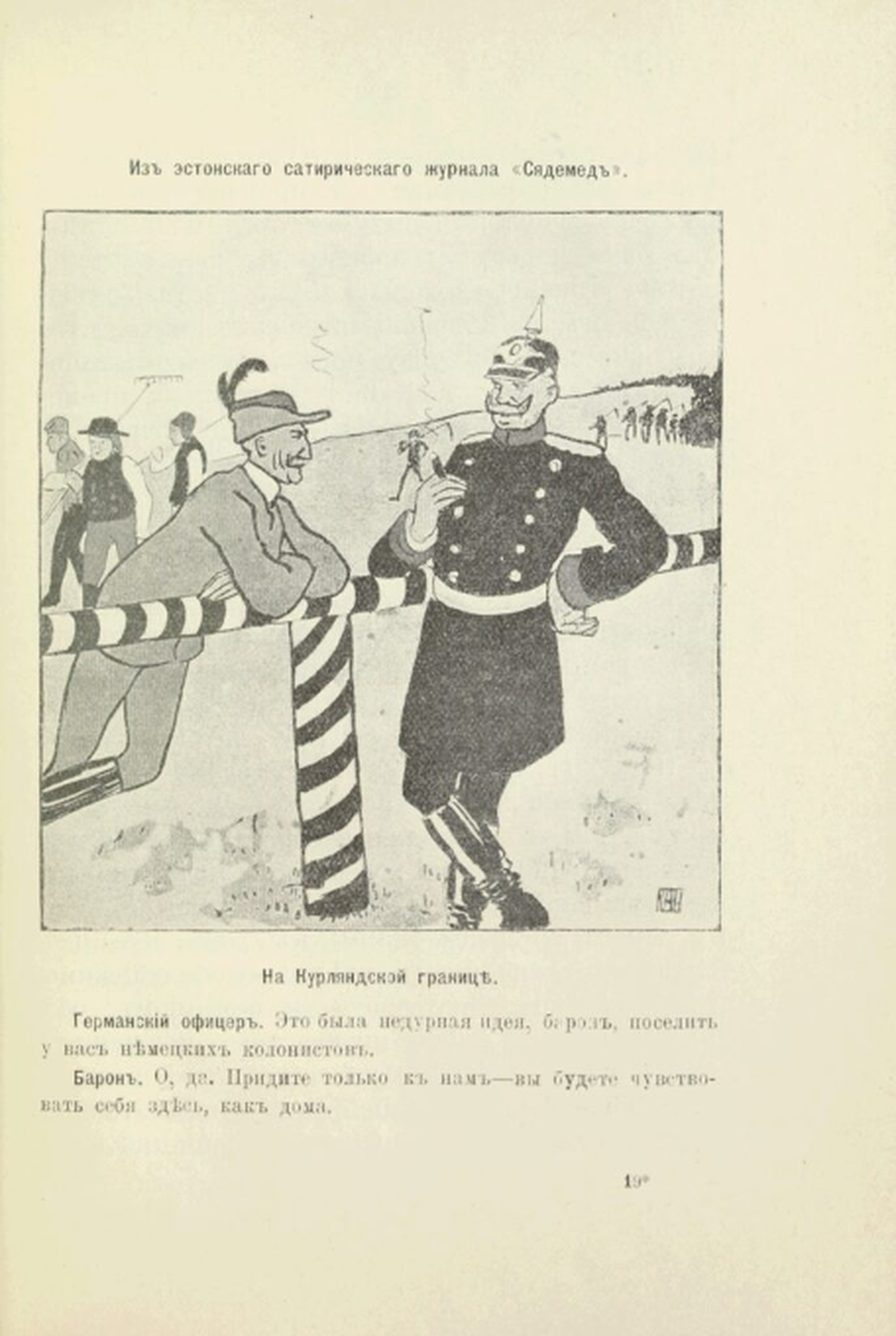

Вот такие карикатуры в прессе отражали настроения и опасения в обществе:

В то же время немцы не собирались так просто отдавать свои позиции в крае, где вся их власть и богатство держались на угнетении местного населения, поэтому стали по возможности объединяться и противостоять проводимым реформам. Собственно, тогда и появилось слово Balte («балтиец», «прибалт»), которое относилось исключительно к немцам, живущим в Остзейском крае, но позже стало у нас распространяться вообще на всех жителей Прибалтики.

Как мы убедились выше, влиянию немецкой культуры поддавались и немногочисленные русские корпорации, возникшие в Дерпте. Так, к двухлетию корпорации Fraternitas Arctica предлагалось, чтобы хотя бы две песни, которые будут петь корпоранты, были на русском, а не на немецком. Немецкие корпорации обвиняли во взращивании в среде молодежи враждебности по отношению к единству империи, ведь состояли они в подавляющем большинстве как раз из выходцев из немецкого дворянства. Их клеймили «пережитком немецкого засилья в здешних краях». Такие обвинения основывались на обособленном способе существования немецких корпораций и их оторванности от общей массы студентов. А. П. Тюрьморезов писал: «Корпорант, прячась от всего русского в стенах своей корпорации, утопал во всех этих пышных церемониях и этикетах. В корпорации ему ничто не напоминало о России: язык, песни, дуэли, этикеты, церемонии — все это было чисто немецкое. Корпорация была для корпоранта немецким государством в русском государстве». Причем это не заканчивалось с выпуском из университета, а продолжалось всю жизнь, так как членство в корпорациях было пожизненным, а значит и угроза от корпораций выходила уже за пределы жизни университетов.

Количество таких «выпускников» — филистров — значительно превышало число активных корпорантов. Среди них были чиновники, помещики, купцы, учителя, пасторы, врачи и др. В институте филистерства власти видели рассадник сепаратизма на относительно недавно присоединенных территориях. Тот же Тюрьморезов так описывал «немецкое засилье» в Прибалтике:

«Филистры эти, пробравшиеся на высшие государственные должности при помощи таких же старейших филистеров, признавали за людей только своих корпорантов, протежировали их и старались всеми силами, чтобы вся административная власть, особенно Прибалтийского края, была в немецких руках».

А. М. Ренников в своей работе «В стране чудес: правда о прибалтийских немцах» вторил этим обвинениям: «В Риге говорят, будто в члены Думы обыкновенно выбирают бывших корпорантов рижской корпорации Fraternitas Baltica и юрьевской Fraternitas Rigensis».

Все это заставляло смотреть на корпорации как на очаг объединения немецкого дворянства, противостоящего центральной власти России и способного при необходимости действовать сообща и в интересах Германии. В упрек корпорациям ставили и тот развязный образ проведения досуга, который был для них традиционным. Одним словом, когда вред от корпоративной специфики в глазах власти превысил пользу от снижения революционных настроений среди студентов, корпорациям припомнили все.

В 1874 году в Прибалтике было введено обязательное изучение русского языка, в 1885-м все делопроизводство было переведено на русский, а в 1889 году он стал языком судопроизводства. Наконец, в 1893 году Дерпт был переименован в Юрьев, а вместе с этим и университет стал Юрьевским, что закрепило его активную русификацию. К 1893 году все учебные дисциплины, кроме теологии, стали преподаваться только на русском языке. Дерптский университет потерял свой особый статус — до этого он руководил учебным округом и контролировал образование на его территории.

Соотношение корпорантов и некорпорантов в Дерптском университете менялось с течением времени — и тоже не в пользу первых. В 1840-х годах корпоранты составляли около 80% от общего числа студентов, в 1850-е их доля снизилась до 50%, а в 1880-е — до 30%. Это сыграло не последнюю роль в ослабевании их воздействия на администрацию университета. Собрание представителей корпораций лишилось своих общестуденческих функций и более не могло оказывать большого влияния на другие студенческие объединения в университете. Эти функции в полном объеме забрала себе университетская администрация, которой уже не были нужны рекомендации Собрания. Наконец, эта политика нашла свое отражение и в этническом составе преподавателей университета: если в 1889 году немцы составляли около 87%, а русские — около 9% от общего числа профессоров и преподавателей, то в 1917 году уже около 10% и 75% соответственно, то есть соотношение изменилось на обратное.

Результатом ограничения Собрания стало появление новых корпораций, которые теперь не сталкивались с дискриминацией. В 1907–1913 годах в Юрьевском университете были созданы восемь таких организаций, из которых только одна была немецкой — «Тевтония» (Teutonia), еще шесть, как и прежде, объединяли представителей отдельных этносов — эстонцев («Эстика», «Сакала», «Угала»), латышей («Братство Вигория»), армян («Армения»), поляков («Полония»). Но появился и новый для университета формат — корпорация, которая была открыта для представителей всех этносов — «Университетское братство» (1908 год). В целом эти корпорации по своим функциям сильно напоминали землячества, но с одним важным отличием — присутствием разделения членов на «действительных», «соревнователей» и «почетных». Филистры были только у «Полонии», а цвета — у «Университетского братства» и «Армении». Так уникальный феномен диктата немецких корпорантов в Дерпте был наконец-то уничтожен и заменен относительно свободной жизнью разных корпораций.

Как появился флаг Эстонии

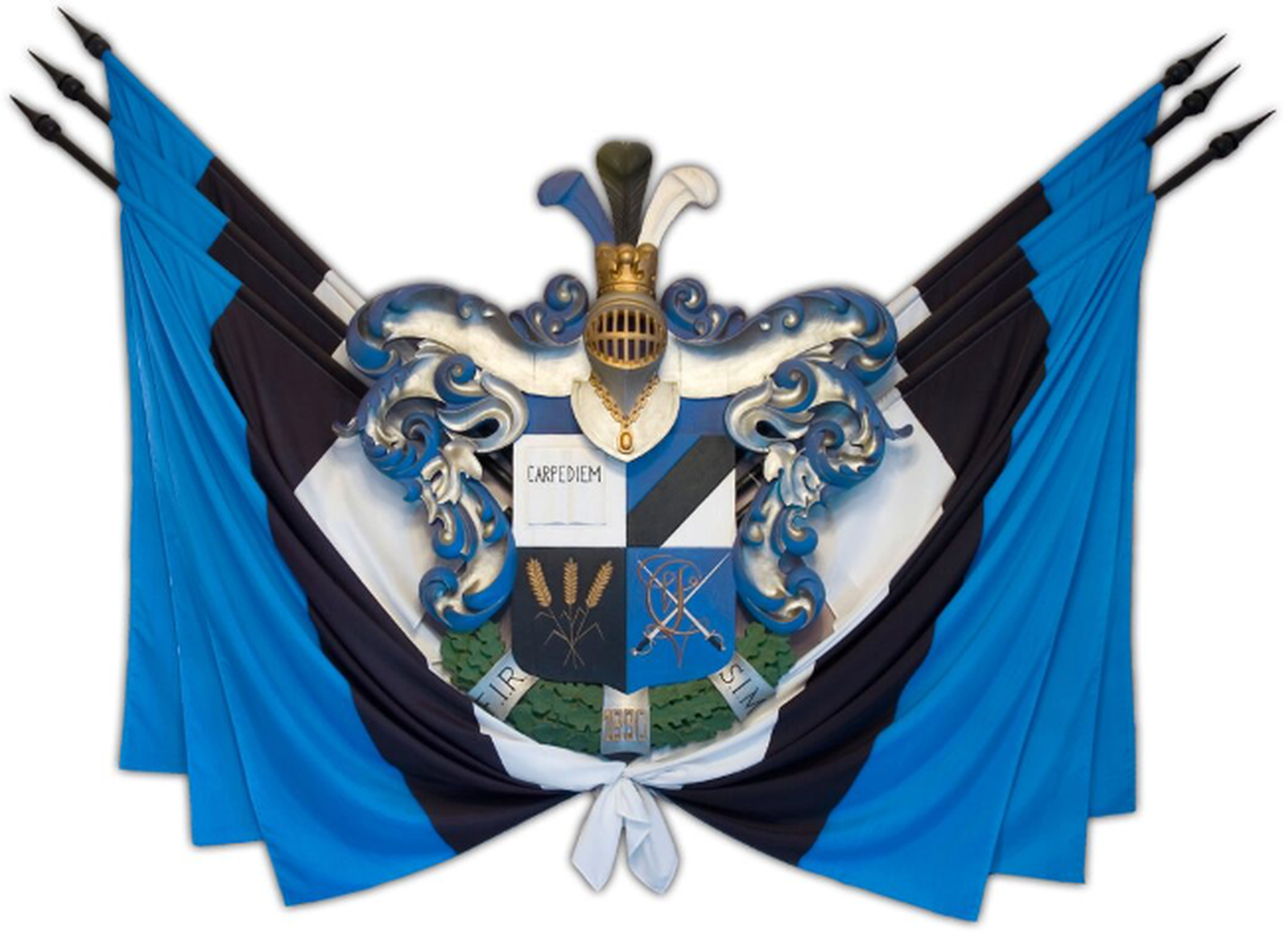

Наглядным примером того, чего опасалась российская власть, ограничивая немецкие студенческие корпорации, стало появление флага Эстонии (тогда эстонцы и их корпорации не воспринимались как угроза). В 1870 году пять студентов Дерптского университета и трое эстонских интеллектуалов создали кружок для изучения «Калевипоэг» — национального эстонского эпоса. Постепенно этот кружок перерос в более многочисленное «Общество эстонских студентов» (эст. Eesti Üliõpilaste Selts). «Общество» решило перестроиться в корпорацию по образцу немецких и войти в Конвент шаржированных наравне с ними. Они объявили и создании корпорации «Вирония» (Vironia) с цветами синий-черный-белый, которые были предложены избранным председателем, студентом-теологом Александром Мытусом (Aleksander Mõttus), но Конвент был резко против их признания. И скоро сам Мытус ощутил это на себе: 7 апреля 1882 года он шел по городу в фуражке с сине-черно-белыми цветами еще не зарегистрированной корпорации, когда на него напали немецкие корпоранты, отобрали ее, а затем глумились над ней в своей корпоративной квартире, растоптав ногами. Результатом инцидента стало то, что корпорантов-немцев отправили в университетский карцер, а самого Мытуса и вовсе исключили из университета и выслали из Дерпта (образование он затем получал уже в Санкт-Петербурге). Но зато сине-черно-белые цвета впервые стали ассоциироваться с противостоянием угнетателям-немцам, обретая ореол символа, вокруг которого объединяются в борьбе.

После отказа Конвента в признании эстонцы в 1883 году отошли от идеи создать корпорацию и зарегистрировались у ректора как «Общество эстонских студентов», которое стало «правопреемником» не существовавшей официально корпорации «Вирония». 3 марта 1884 года три женщины подарили Эстонии флаг: жена издателя и главного редактора газеты Eesti Postimees Карла-Августа Херманна — Паула (Paula Hermann) — предложила сделать флаг для «Общества», ей помогли Мийна Херманн (Miina Hermann) и Эмилия Баэрман (Emilie Beermann). Они сшили флаги, ставшие главным атрибутом эстонской организации.

С годами популярность нового флага продолжала расти, и он все больше ассоциировался с борьбой эстонского народа за свободу и независимость. Такие флаги в большом количестве вывешивали во время музыкальных фестивалей и других мероприятий. К началу XX века сине-черно-белые цвета уже прочно ассоциировались с движением за независимость Эстонии. Массовые демонстрации во время первой русской революции 1905 года также прошли под флагами этих цветов. Вплоть до октябрьского переворота 1917 года эстонцы продолжали вывешивать флаги все чаще, а местные власти все более безуспешно пытались с ними бороться, срывая их. В 1917 году сине-черно-белый флаг стал бесспорным символом движения Эстонии сначала за автономию, а потом за независимость. 24 февраля 1918 года был издан Манифест всем народам Эстонии, ставший Декларацией о независимости, в котором были закреплены цвета флага новой независимой страны — синий, черный и белый.

Так цвета маленького и притесняемого кружка студентов за несколько десятилетий стали цветами нового суверенного государства, которое эти же студенты старались приблизить.

Конечно, власть знала о роли корпораций студентов в этих процессах. При этом немцы-дворяне составляли опасное и влиятельное большинство среди корпорантов, эстонцы же были значительно меньшей угрозой на их фоне. Если даже эстонцы в итоге пришли к тому, что флаг студентов стал символом борьбы за независимость и флагом нового государства, можно представить, насколько высоко оценивалась угроза от немецких корпорантов — ведь их влияние было несравненно больше эстонского.

Окончательный упадок в последние годы Империи

В годы Первой мировой войны давление на корпорации достигло пика. Многие активные члены и филистры немецких корпораций были подданными Германии, с которой шла война, и были вынуждены покинуть пределы Российской империи. Кроме того, часть корпорантов была мобилизована в действующую армию, количество активных членов в корпорациях сильно уменьшилось. «Необалтика» передала свое корпоративное помещение в безвозмездное пользование под госпиталь Красного креста и фактически прекратила активную деятельность. Чистка рядов филистров от подданных воюющих с Россией держав сильно уменьшила поток взносов, получаемый корпорациями, а именно они являлись главным источником корпоративных доходов.

Разумеется, в условиях войны обострились и непростые отношения между русскими и немцами-остзейцами. Давление на немецких корпорантов исходило не только со стороны студенчества, но и от части профессуры и администрации. Так, в 1915 году руководство Юрьевского университета предприняло попытку полного запрета корпорантских «красок». За запрет высказались 17 членов Совета университета, против — 23, четверо воздержались. От былого блеска, покровительства и влияния в стенах университета осталось совсем немногое. В том же 1915 году ношение «красок» все же было запрещено в течение всего срока военного положения под угрозой штрафа до трех тысяч рублей или ареста на срок до трех месяцев. В результате в 1915 году немецкая часть корпораций прекратила свое существование по всей стране или временно распустилась, в то время как латышские и эстонские корпорации продолжали действовать вплоть до переворота 1917 года. Случались лишь редкие исключения из этого правила. Так, в Петрограде эстонская корпорация Rotalia была закрыта в 1915 году вместе с немецкими со ссылкой на правила военного положения. В ответ Отто Тииф, один из ее основателей, написал прошение о разрешении дальнейшей работы корпорации, упоминая, что эстонским корпорантам «особенно тяжело чувствовать на себе недоверие, ибо мы, как все эсты, беззаветно любим нашего монарха и великую родину и всем готовы это доказать». Корпорации это, впрочем, не помогло.

Неприязнь к корпорантам вызывал и тот разрыв в материальном благополучии, который был между ними и большинством других студентов. Большая часть студентов была откровенно бедна, в то время как члены корпораций позволяли себе аристократический образ жизни. Ни одно из студенческих землячеств, даже самых зажиточных, не достигало уровня материального благополучия любой из немецких корпораций даже в тяжелые для них годы начала XX века.

Например, в 1912 году имущественное положение «Эстонии» выглядело следующим образом: 8 тыс. руб. капитала, 4 тыс. томов в библиотеке общей стоимостью 10 тыс. руб., движимого имущества на 4,5 тыс. руб. и годовой бюджет в размере 2,5 тыс. руб. Бюджеты четырех других корпораций были похожих размеров. И только с началом Первой мировой войны и «осушением» денежного потока от филистров для корпораций наступили относительно тяжелые времена: годовые расходы снизились до 500–700 руб.

В других частях страны

Создание студенческих корпораций на западных окраинах страны не обошло своим влиянием и другие центры высшего образования Российской империи. Так, в конце 1820-х годов корпорации пришли в Московский университет, а в 1830-х — в Петербургский. В Московском университете первая корпорация просуществовала недолго и известно про нее очень мало, она возникла в 1829 году и носила название Landsmannschaft. Скорее всего, она была основана студентами, исключенными из Дерптского университета.

В Петербурге корпорации развернули свою деятельность гораздо успешнее. Вначале их было две: еще одна «Рутения» для русских и «Балтика» для остзейских и петербургских немцев. У них тоже были свои корпоративные цвета: у «Рутении» все те же черный, оранжевый, белый (цвета имперского флага), у «Балтики» — голубой, белый, золотой. Обе были созданы в 1837 году в результате дробления существовавшей ранее студенческой корпорации, основанной Н. М. Языковым (он же основал «Рутению» в Дерпте). В своей внутренней жизни они повторяли традиции немецких корпораций, соблюдая те же принципы внутреннего устройства и ритуалы.

Как и у немецких объединений, центром жизни корпораций в России была квартира, как правило, съемная, в которой проходили застолья, торжественные мероприятия и дуэли. Она была увешана флагами и знаменами в корпоративных цветах, обставлена мебелью с эмблемами корпорации, здесь же располагалась библиотека. Они существовали нелегально, в отличие от корпораций Дерпта, оставаясь своего рода тайными обществами.

Деятельность «Рутении» и «Балтики», как и других студенческих организаций, не осталась без внимания Третьего отделения (политическая полиция), и за ними стали наблюдать. Впрочем, скоро произошел конфуз: оказалось, что сын министра народного просвещения является членом «Рутении», о чем министру доложили. Никаких мер против этих корпораций власть не предпринимала и не пыталась пресекать их деятельность, ограничиваясь стандартными расписками студентов в том, что они не будут принадлежать к тайным обществам. Лишь пару раз произошли инциденты с визитами полиции, вводился (но фактически не соблюдался) запрет на фуражки и фехтование.

Академический климат Петербургского университета оказался более комфортным для студенческих корпораций, чем в Москве — но не настолько, чтобы они смогли прочно укорениться в высшей школе. Обе корпорации прекратили свою деятельность в 1848 году. В 1883 году была создана Санкт-Петербургская студенческая корпорация, которая была ликвидирована полицией спустя год, так как ее члены подпали под сильное влияние народовольцев.

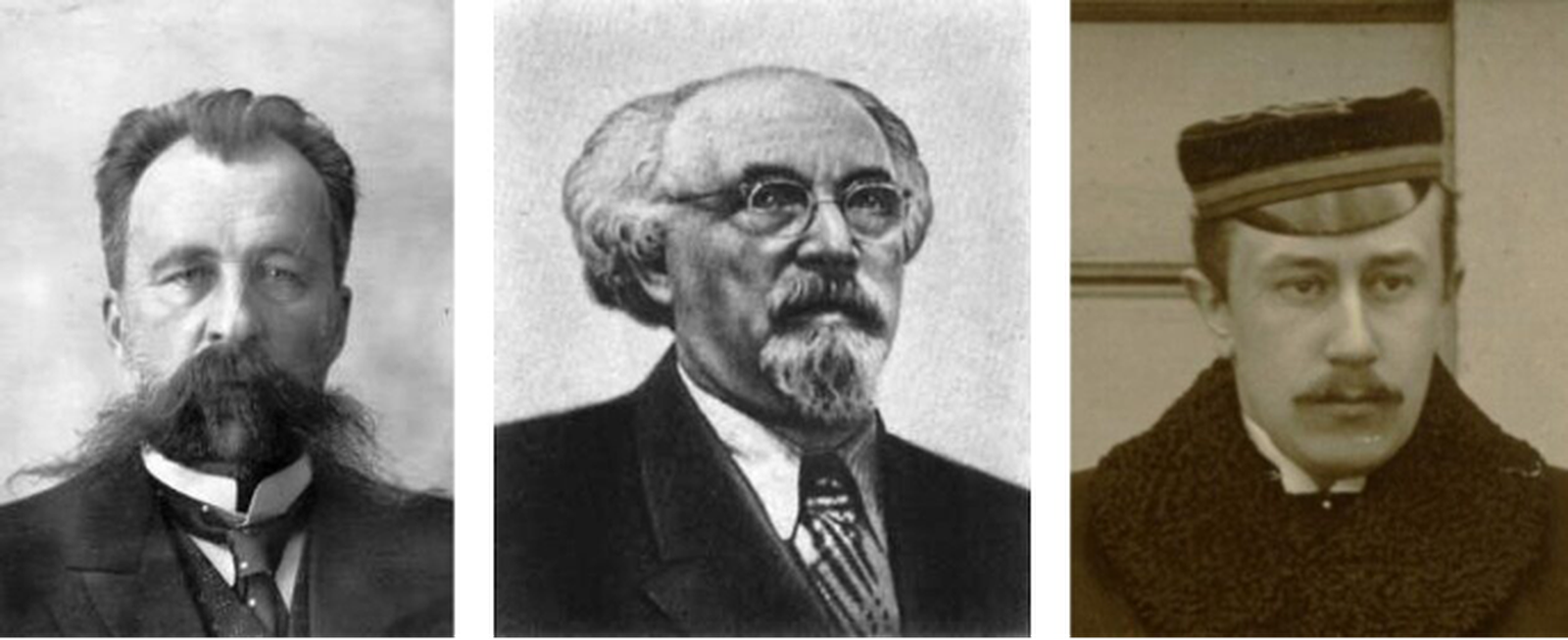

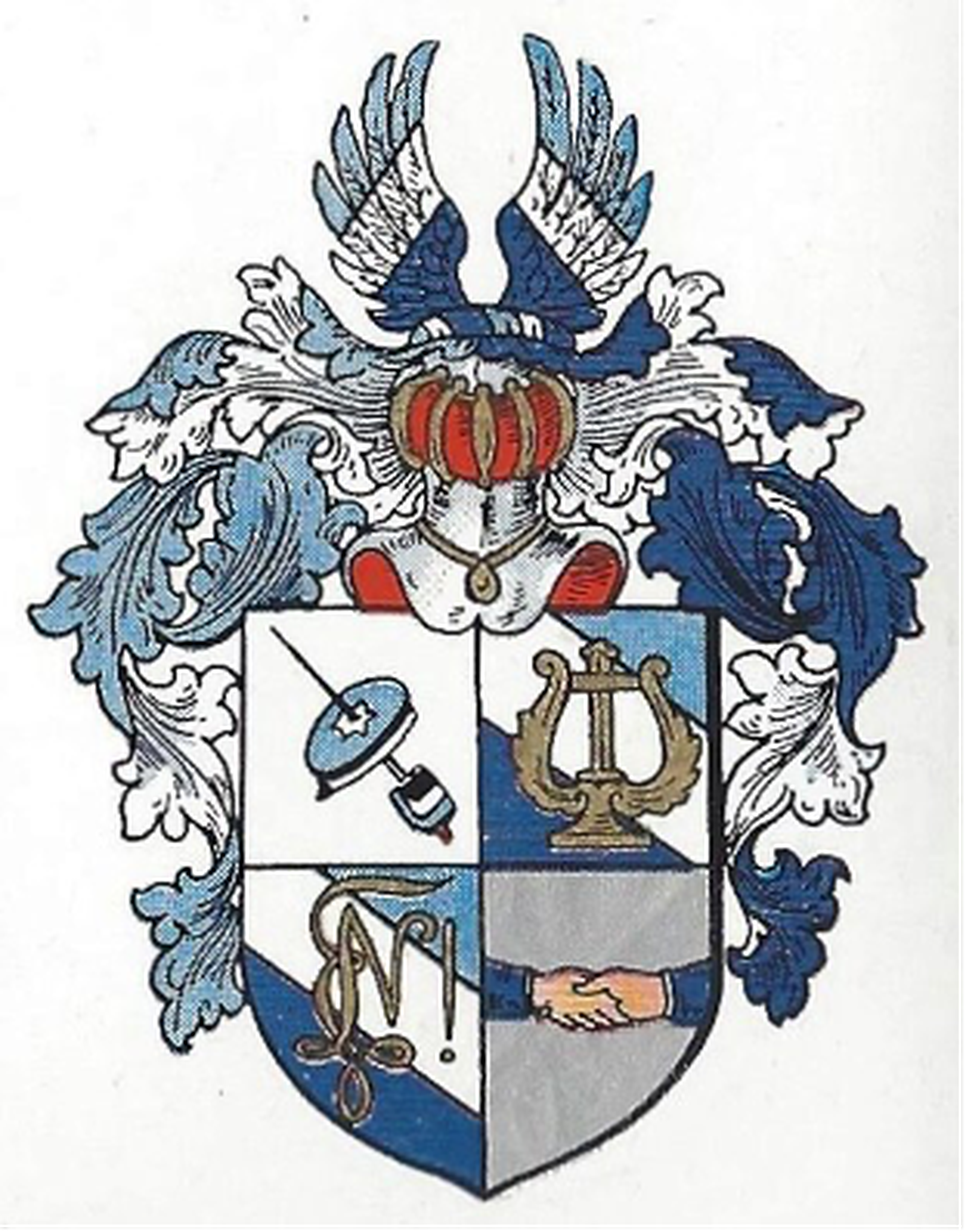

Несмотря на свою малочисленность на протяжении всего XIX в., к закату Российской империи студенческие корпорации переживали подъем и в центральной России, получив свободу после послаблений законодательства. К тому же здесь им не пришлось проходить через слом традиций и сопротивления немецких корпорантов. Вот некоторые примеры корпораций, возникших в это время в Санкт-Петербурге. В 1907 году была создана корпорация «Нео-Рутения» с девизом «Честь, отечество, братство». Она просуществовала до самого прихода к власти большевиков, а в 1912 году даже заключила дружественный союз с «Фратернитас Арктика». В 1913 году была основана эстонская Rotalia, ее основателями стали два будущих премьер-министра независимой Эстонии Юри Улуотс и Отто Тииф, о верноподданических письмах которого мы говорили выше.

В 1909 году возникла Fraternitatis Petropolitana, одним из членов которой был Карл Дуцман — будущий член латвийского Сената. Организация тоже просуществовала до 1917 года, а в 1924 году продолжила свою деятельность в Риге, где существует и сегодня под названием Fraternitatis Мetropolitana. Поляки в 1908 году создали корпорацию Sarmatia, которая объединила польских националистов, горевших идеей независимости польских земель. В 1908 году появилась немецкая Nevania, а в 1910-м — Fraternitas Hyperborea. Обе эти корпорации не были носителями националистических и сепаратистских взглядов, как поляки, но все равно были закрыты в мае 1915 года из-за войны с Германией.

Все корпорации, кроме польских, подчеркивали свою аполитичность и отвергали радикальные идеи. Они, в отличие от тех же землячеств и кружков, не имели связей с революционными течениями и в целом в политической жизни не участвовали. Они, однако, оказали ощутимое влияние на формирование будущих национальных элит в государствах, отколовшихся от Российской империи. Особенно это заметно на примере Эстонии, Латвии и Польши, где многие политики носили «цвета», будучи студентами.