Откуда пошло представление, что работа — это что-то полезное? А что, если уволиться и больше никогда не работать? Журналистка и автор телеграм-канала «Много слов» Лара Леснихина оставила высокооплачиваемую должность, чтобы провести личный эксперимент и разобраться, как человечество сделало труд главным делом жизни и можно ли обойтись без работы.

В аналитическом эссе о тирании трудоголизма исследовательница рассказывает, почему сокращение рабочей нагрузки не решает проблему капиталистического рабства, из-за чего одержимость трудом не делает человека успешным и почему не каждый может стать богатым и знаменитым благодаря усердию. Изучив десятки книг об осознанном безделье и современном капитализме, журналистка объясняет, из-за чего люди добровольно загоняют свои представления о бытии в рамки, почему отказ от бездумного потребления помогает восстановить воображение, каким образом заработок влияет на удовлетворенность жизнью и как подарить себе свободу выбора.

Мы вскакиваем рано, чтобы обслужить своего начальника. Мы рабы расписания, которые мы не выбирали. Со всех сторон мы слышим пропаганду: «Будь занят! Лучше будь занят чем угодно, чем ничего не делай»

Том Ходжкинсон «Как бездельничать»

«Я должна работать» — всю жизнь эта фраза звучала для меня как императив. Учась в университете, я подрабатывала курьером и барменом, позже писала для изданий, работала в рекламе и бизнесе. Варианта «не работать» в моей вселенной просто не существовало. Иногда я уходила в отпуск на пару недель, но не больше.

Впервые я решилась уволиться всерьез и надолго, осознав, что уже полгода толком не гуляла по улице. Моя жизнь была подчинена четкому графику: с 10:00 до 19:00, 5/2. Работала я на удаленке, но легче от этого не становилось — большая команда и постоянные спецпроекты требовали безраздельного внимания. Выходные я проводила, лежа лицом в диван и пытаясь восстановиться к очередному понедельнику.

За время работы я накопила достаточно денег, чтобы позволить себе не работать 5-6 месяцев и платить по счетам. Увольняясь, я мечтала, как буду наслаждаться бездельем — спать до обеда, гулять и читать. Но на самом деле первые две недели безделья стали для меня настоящим кошмаром — я не знала, куда себя деть, и сходила с ума от тревоги. Читая или гуляя, я постоянно отвлекалась и не могла расслабиться — казалось, что время утекает сквозь пальцы, а жизнь проходит мимо.

Через пару недель стало проще — я поняла, что просто привыкла быть хронически занятой. Сознательная «безработица» заставила меня по-другому увидеть жизнь: я осознала, что измеряла свою ценность тем, насколько успешна. Что зарабатывала много, но и тратила много, чтобы хоть чем-то себя порадовать. Что буквально жила «на износ».

Спустя несколько месяцев безделья я стала иначе относиться к своему времени и работе. Я поняла, что счастье для меня заключается не только в деньгах, но и в возможности учиться интересному и читать, гулять в любое время дня и общаться с близкими. Поэтому вместо полной занятости на должности руководителя я выбрала короткие фриланс-проекты, а большую зарплату обменяла на свободное время.

Я научилась находить баланс между работой и увлечениями, напряжением и расслаблением. Узнала, как это — бездельничать без стыда, замедляться и спрашивать себя, чем хочу заниматься и почему. В моей жизни появилось куда больше удовольствия и веселья.

Сегодня большинство людей очень много работают: достигают целей и строят карьеру, получают повышения и премии. Занимаются десятком задач одновременно и все равно думают, что этого мало. Трудятся на ненавистных должностях, но не могут позволить себе уволиться. Или работают в дружелюбной команде и получают много денег — и уйти с такой работы становится еще сложнее. Зарабатывают депрессию и выгорание, тратятся на антидепрессанты и терапию. Не пора ли остановиться? В этом эссе я рассмотрела, как устроены труд и безделье, чтобы каждый из нас смог сделать собственный выбор о том, чему отдавать приоритет.

Как капитализм сакрализировал труд

Человечество работало много вплоть до XIX века. При феодализме землевладельцы эксплуатировали зависимых крестьян, которым приходилось много трудиться, чтобы производить необходимые для жизни и уплаты ренты вещи. Крестьян феодалы расценивали как средства производства и считали своей собственностью, как тракторы или тягловой скот.

На смену зависимым крестьянам и феодалам с распространением капитализма в XVII–XIX веках пришли наёмные рабочие и капиталисты. Рабочие стали наниматься на фабрики и заводы капиталистов и тоже много работали — труд по 70-80 часов в неделю считался нормой, а некоторые работали и по 100 часов. Это значит, что человек трудился по 11, а возможно и до 16 часов в день — причем физически работа была гораздо более тяжёлой, чем сегодня.

В России у капитализма был конкурент — социализм. Частную собственность упразднили, а земли зажиточных крестьян отдали государству, превратив в совхозы. В теории советские граждане не были наемными работниками, но на практике почти ничем не отличались от работников капитализма — на предприятиях была распространена иерархическая система и сами работники не контролировали эти организации. Советское государство создавало планы-«пятилетки» по развитию хозяйства и следило за их выполнением. Благодаря такой стратегии Советский Союз превратился в индустриальную державу — правда, за счет жесткой дисциплины советских граждан и усиленной пропаганды труда партией и комсомолом. За тунеядство в стране устанавливалась ответственность вплоть до уголовной. Так что в итоге при попытке построить социализм люди работали не меньше, чем при капитализме.

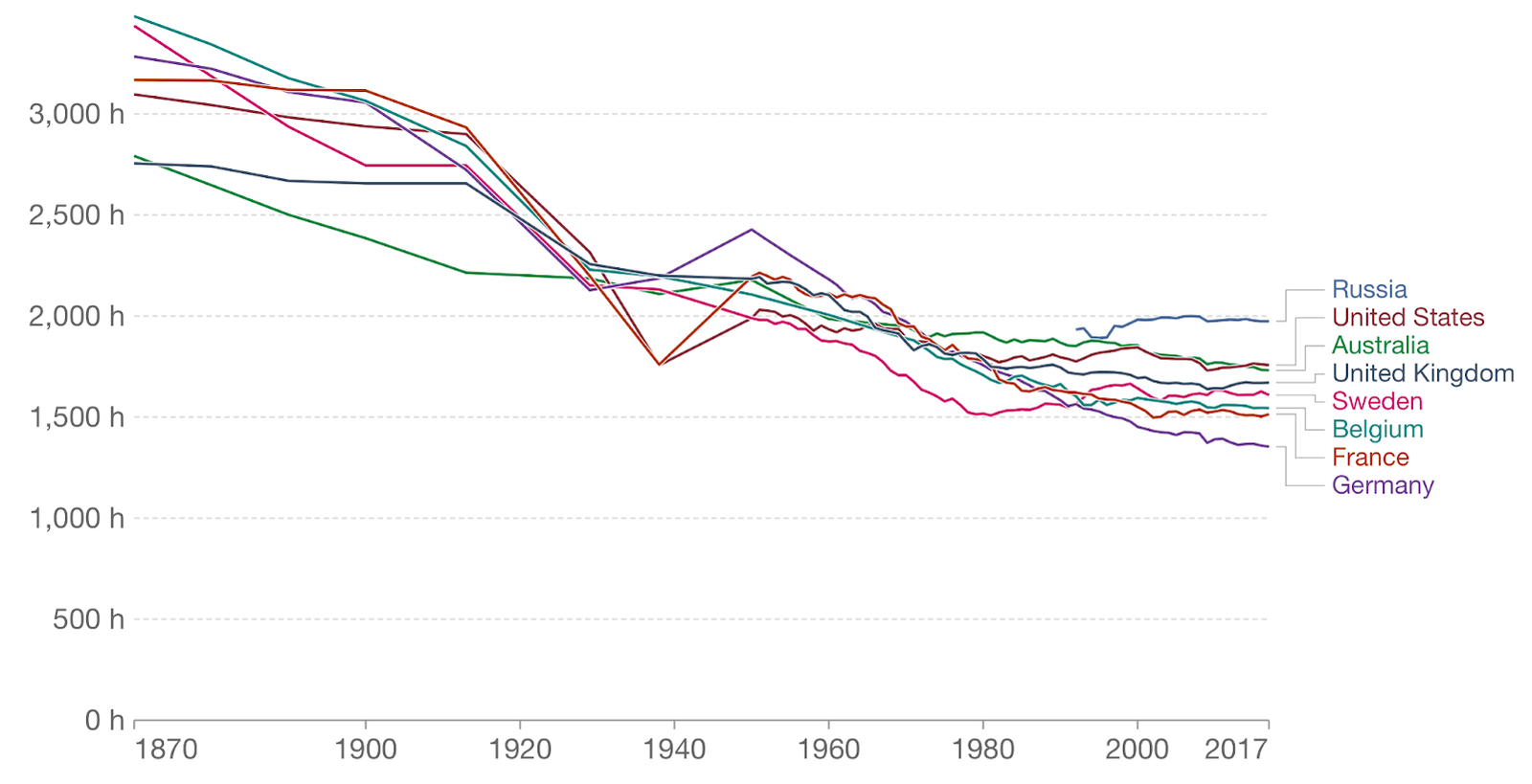

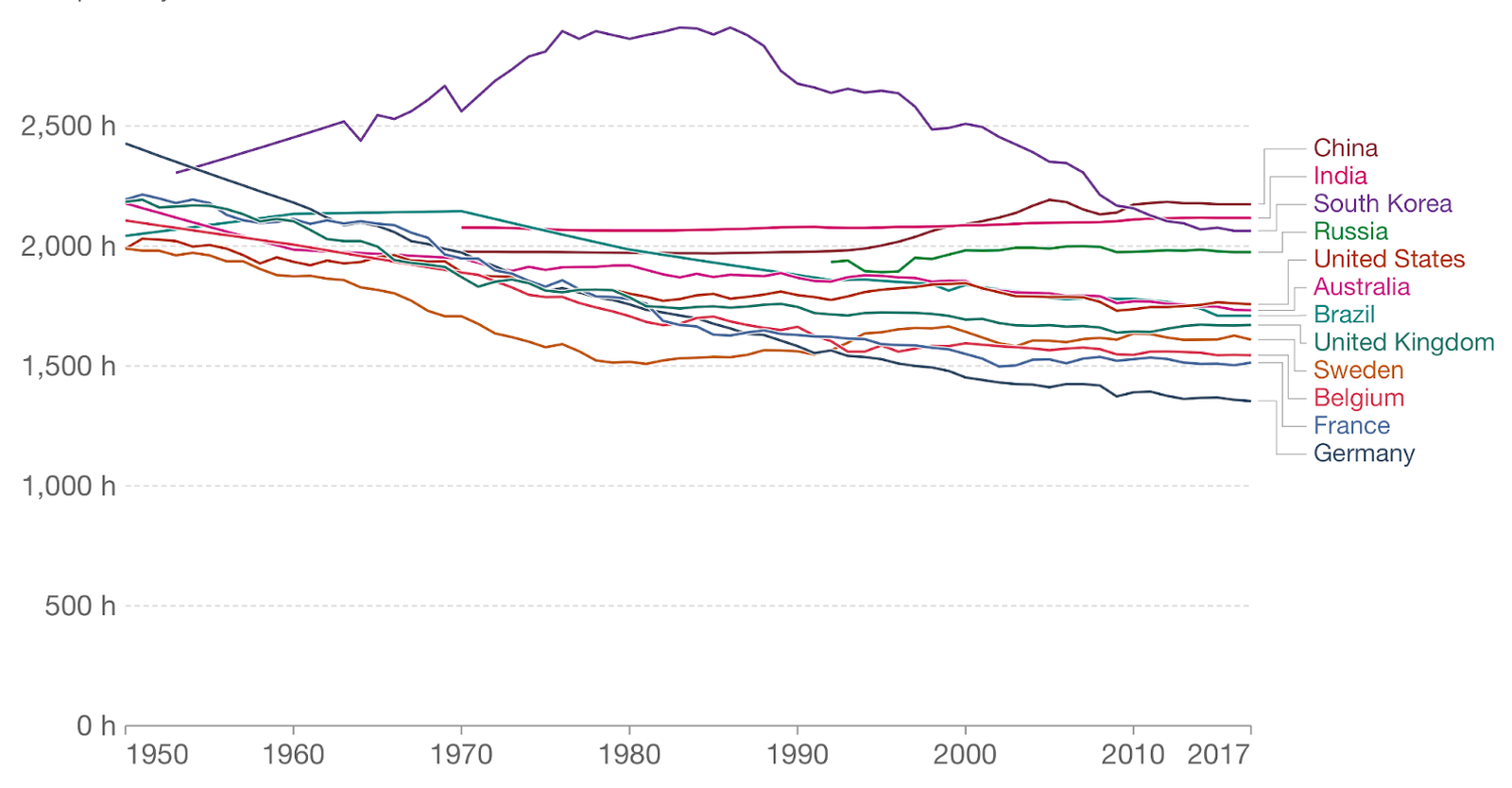

Сегодня миром правит капитализм — большей частью производств управляют корпорации, чьи акции принадлежат множеству владельцев, зарабатывающих на своих инвестициях в компании. Большинство же обычных людей работают по найму и обслуживают их предприятия. При этом, согласно данным проекта Our World in Data, за последние 150 лет люди стали работать примерно вдвое меньше, чему способствовала промышленная революция и законы о сокращении рабочей недели. Средняя продолжительность рабочей недели в современных странах теперь колеблется от 35 до 55 часов. Однако большая часть взрослого населения всё равно тратит около половины времени бодрствования на работе, не считая выходные и отпуск.

Рабочее время сегодня продолжает сокращаться, но между странами существуют большие различия. Например, в Германии рабочее время резко снижалось с 50-х до сегодняшнего дня, в США же после плавного снижения в 80-х оно стабилизировалось.

Хотя в некотором смысле мы и стали работать меньше, чем раньше, все не так просто. Сегодняшняя трудовая этика изменила то, как многие относятся к работе. Раньше люди трудились просто ради выживания и после окончания смены могли забыть о работе. Сегодня работа превращается из средства заработка в средство идентичности. «Воркизм», или одержимость работой, претендует не только на рабочие часы, но и на всю сущность человека. Сперва воркизм появился среди состоятельных и образованных мужчин — они проводили на работе все больше времени, все реже уходили в отпуск и сокращали свой досуг, делая работу смыслом жизни. Сейчас воркизм распространяется и на другие социальные группы — например, женщин и подростков.

Людям кажется, что они могут достичь успеха, что любой может заработать миллионы или стать знаменитым. Что можно выбирать свое будущее — надо просто больше стараться. Сегодня человек становится одновременно производителем и потребителем — он работает сверхурочно, потребляет все больше и все быстрее. И чем больше усилий он прилагает, тем больше верит, что сам контролирует свою жизнь, хотя это не так. В мире существуют автомобильные пробки и болезни, несчастные случаи и эпидемии. Невозможно контролировать все.

За свою неуспешность современный человек винит только себя, а не общество или недальновидную политику правительств. Замечая разницу между тем, кем он является и тем, кем, по его мнению, должен быть, он всякий раз чувствует стыд и неадекватность. Ему кажется, что его бедность — это результат лени, а не современного мироустройства, в котором все еще существует вопиющее социальное неравенство и детский труд, безудержное потребление, культ материальных благ и надвигающаяся климатическая катастрофа.

Потребляй, достигай, развивайся

Критики капитализма говорят о том, что сегодня он захватил жизнь людей. Профессор истории и теории современного искусства Джонатан Крэри считает, что большинство жителей мира сегодня заняты производством и потреблением без пауз. По мнению профессора-философа МакКензи Уорк, многие продают свои таланты работодателям за бесценок и возможность покупать ненужные им товары и услуги. Большинству кажется, что вся наша жизнь должна быть заполнена делами. Труд восхваляют политики, родители, газетные моралисты и лидеры промышленности. В почете эффективность и продуктивность, конкуренция и накопление материальных богатств. Люди считают, что стоит заниматься только тем, что приносит прибыль, и не видят смысла делать что-то просто так.

У человечества становится все больше мнимых потребностей: в шопинге, развлечениях, информации и постоянной коммуникации. Мы привыкаем к мгновенному доступу к продуктам и услугам. Все, что похоже на промедление и задумчивость, отвергается, а любая пауза вызывает ощущение вины и стыда. Все, что не связано с накоплением и властью, теряет свою ценность — например, культура сообществ и взаимной поддержки. Когда все внимание уделяется прибыли, в обществе процветает конкуренция и растет социальное отчуждение. 1% богатейших людей мира эксплуатирует остальной «рабочий класс». Нынешние корпорации смогли коммерциализировать даже потребность людей в общении, создавая социальные сети и приумножая свой капитал.

Дискурс индивидуализма, рыночного фундаментализма и консюмеризма настолько овладел нашей культурой, что мы даже помыслить не можем о том, что общество может быть устроено иначе. В разобщенной и отчаянной борьбе за индивидуальное материальное благосостояние мы полагаем, что общество, в котором мы живем сегодня — единственно возможное общество. Мы потеряли воображение.

Эндрю Смарт «О пользе лени»

Почему люди верят, что солидные должности и большие зарплаты сделают их счастливыми? Основы этой веры закладываются еще в детстве — нас учат, что в жизни надо быть успешными и много стараться, чтобы «реализовать свой потенциал». Под «потенциалом» чаще всего имеют в виду прибыльную работу и накопление благ, а не развитие способностей или исполнение нематериальных мечт. Именно поэтому многие, даже достигнув карьерных и финансовых целей, не чувствуют себя счастливыми.

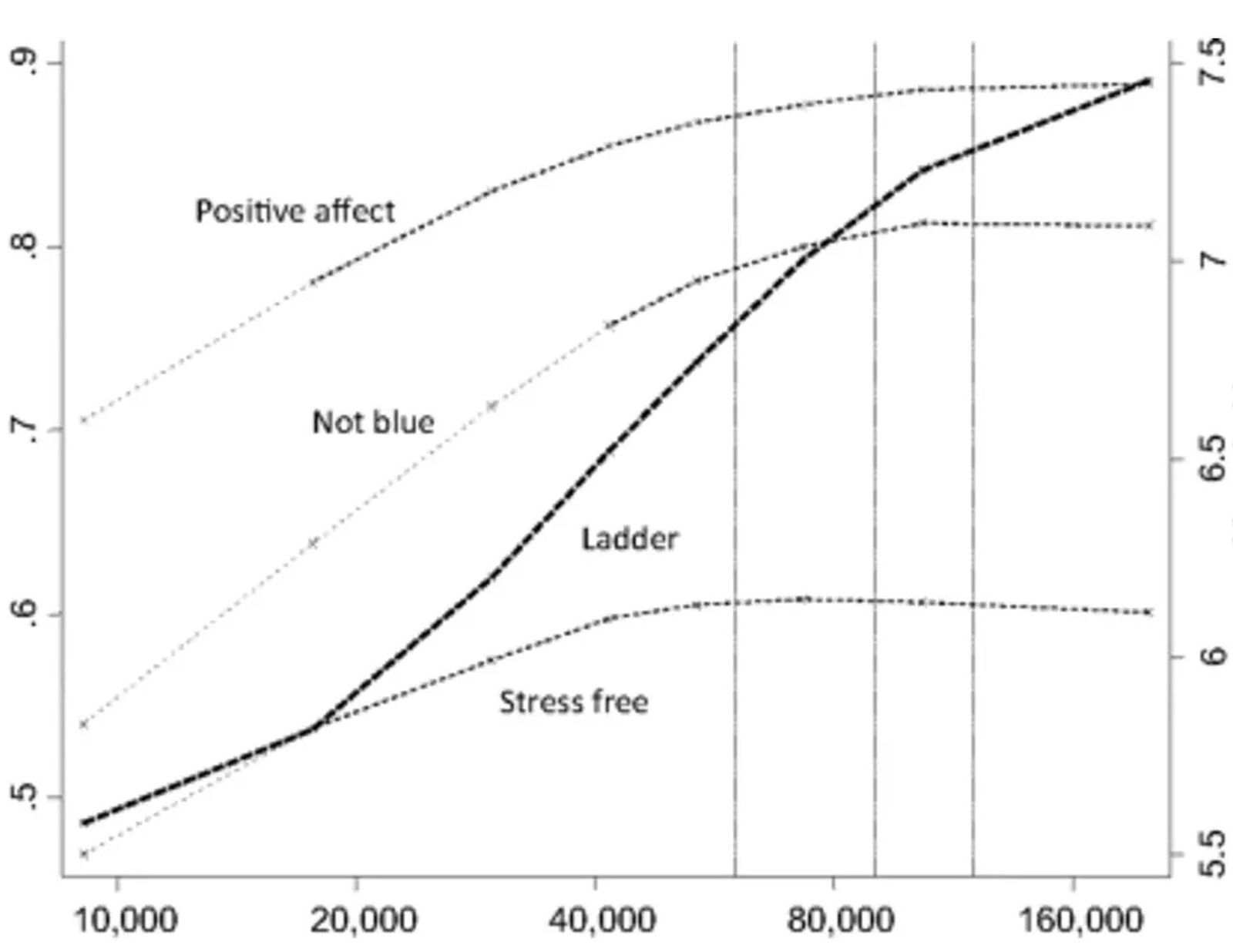

Исследование Эшли Уилланс, доцента Гарвардской школы бизнеса, показало, что подавляющее число работников чувствуют себя удовлетвореннее в жизни, если проводят больше времени с семьей и друзьями. В другом исследовании Даниель Канеман отследил связь дохода, стресса и настроения. Его команда организовала телефонный опрос американцев и на основе ответов составила график в следующих терминах:

Positive affect — «были ли вы счастливы вчера?»

Stress free — «чувствовали ли вы стресс вчера?»

Not blue — «чувствовали ли вы печаль вчера?»

Ladder — «насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом?».

Согласно графику, чем больше зарабатывали респонденты, тем больше росла их общая удовлетворенность жизнью. В то же время доход респондентов начинал меньше влиять на их ощущения счастья, печали или стресса при достижении границы $50 000, и совсем переставал влиять при достижении планки $75 000. Получается, что дополнительный доход больше $50 000 почти не влияет на то, насколько человек счастлив, печален или подвержен стрессу.

Идею о том, что богатые люди и страны счастливее бедных, также опровергает парадокс Истерлина, названный в честь американского экономиста Ричарда Истерлина. Он пришел к выводу, что рост среднего дохода на душу населения в стране не связан с ростом удовлетворенности жизнью. Люди быстро адаптируются к высокому уровню жизни, и вскоре он становится для них привычным. Например, с 1946-го по 1970-й в США был экономический подъем, но исследования не показали прироста уровня счастья среди американцев.

Это порождает множество дискуссий — социологи и психологи продолжают спорить, насколько экономический рост способствует счастью и почему. Одно из исследований объясняет парадокс Истерлина ростом неравенства доходов. Если при общем экономическом росте доходы распределяются непропорционально, то есть богатые продолжают богатеть, а бедные становятся еще беднее, — тогда социальное неравенство перевешивает плюсы экономического роста и чувство благополучия отдельного человека снижается. Таким образом парадокс можно обнаружить там, где экономический рост коррелирует с социальным неравенством.

Конечно, не всегда обязательно вникать в научные аргументы для того, чтобы разобраться в какой-то идее. Иногда достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть, как некоторые обменивают простые человеческие радости — общение с близкими, творчество и досуг — на избыточный труд.

Как работа вытесняет жизнь

В книге «Как бездельничать» Том Ходжкинсон приводит примеры того, как работа поглощает нашу жизнь. Еда перестает приносить удовольствие — в сегодняшнем мире она стала просто топливом. Никто больше не сидит целыми днями в кафе — современные кофешопы превратились в «бензозаправки», где можно быстро перехватить сэндвич и вернуться к делам. Даже в отпуске люди продолжают прокручивать в уме рабочие проекты.

Современный рай — это занятость на рынке труда, а полная ставка — лучшее вознаграждение. Но вообще-то нет ничего скучнее и безрадостнее офиса. И то, что люди наслаждаются общением на работе — тоже миф. Все эти столовые, курилки, дружелюбный босс и плакаты с миссиями на стенах… Боже…

Том Ходжкинсон «Как бездельничать»

Многие разучились просто гулять и вместо этого торопятся на работу, уставившись в тротуар и пытаясь не опоздать. У них есть цель — поскорее добраться из офиса до метро, от автобусной остановки до дома. Им не важен путь сам по себе, они считают его просто тратой времени.

Болеть сегодня тоже стало невыгодно, ведь работодатели ценят нашу надежность, пользу и способность трудиться как можно больше. Поэтому заболев, мы чувствуем вину. Идеально, если бы все стали роботами, ведь те ни на что не жалуются. Но вообще-то болезнь дает возможность замедлиться — когда еще выпадет шанс поваляться в постели и подумать о смысле жизни?

Безделье как свобода

В целом труд может влиять на личность человека и позитивно — работа действительно способна улучшать физическое и психическое благополучие людей. Но и здесь все неоднозначно — чтобы работа приносила удовлетворение, она должна иметь для человека значение.

Согласно данным исследования профессора Саймона Альбрехта и его команды, те, кто рассматривают свою работу как призвание, чувствуют себя более счастливыми и реализованными. Также удовлетворенность работой повышается, если она не связана с рутинными действиями и работник не находится под постоянным надзором руководства. Люди больше довольны работой, если получают о ней обратную связь и могут выполнять задачу от начала до конца, а не заниматься отдельными ее частями.

Хотя многие и могут находить в работе смысл, британский философ Бертран Расселл выступил противником труда еще в 1932 году в своем эссе «Похвала праздности». По его словам, формула процветания общества заключается в том, чтобы меньше работать, больше тратить и заниматься самообразованием.

Мораль работы — это мораль рабов, а современный мир не нуждается в рабстве.

Бертран Расселл «Похвала праздности»

В эссе он говорит: «Изрядное количество вреда в современном мире приносит вера в добродетельность работы», и далее: «Дорога к счастью и процветанию лежит через организованное сокращение работы».

Также в прошлом существовали целые контркультуры, которые протестовали против работы: поэты-романтики XVIII века, битники, хиппи и панки XX века. Они считались маргиналами, и большинство осуждало их образ жизни. Сегодня ничего не изменилось — наша маниакально продуктивная культура все так же боится бездельников, ведь они бесполезны, безответственны и анархичны. Лентяй — это мечтатель, который отказывается видеть мир через узкую призму повседневности. Он бросает вызов неоспоримым идеям действия и цели в нашей культуре накопительства и конкуренции. Лентяй свободен.

Сказать «нет» какому угодно действию, будь то ранний подъем или посещения спортзала — это утверждение автономии, невидимый акт сопротивления тирании действия.

Джош Коэн

Концепция безделья куда больше похоже на свободу, чем любая другая концепция самоопределения, говорит Брайан О`Коннор в эссе «Праздность». Эта работа исследует, как наиболее влиятельные философы отвергали безделье: Кант считал, что лень мешает удовлетворять потребность людей быть полезными; Гегель — соответствовать общественным нормам; Маркс — вносить работой свой вклад в общественное благо; Шопенгауэр и Симона де Бовуар — избегать скуки. О`Коннор ставит под сомнение все эти аргументы, критикуя культ работы и переосмысляя понятие продуктивности в XXI веке — в своей работе он рассуждает о важности игры и бездеятельности в жизни человека.

Праздная свобода, где работа не считается добродетелью или путем к достоинству, могла бы избавить нас от бесконечной гонки за подтверждениями собственной значимости. Слепая активность обедняет нашу жизнь — мы перестаем удивляться и мечтать. У нас не остается сил на общение с друзьями, на хобби и творчество. Безделье, наоборот, культивирует внутреннюю свободу: мы начинаем больше думать и чувствовать, становимся более творческими и любопытными, учимся прислушиваться к своим желаниям. Перестав бездумно работать, мы можем понять, кем хотим быть и что делать.

Быть ленивым — значит быть свободным. И свобода — это не выбор между McDonald’s и Burger King. Это возможность жить так, как нравится — без начальников, обязательств, потребления и долгов. Быть ленивым — это весело и доставляет много удовольствия.

Том Ходжкинсон

Это правда, что большинство из нас сегодня не могут позволить себе не работать: одним нужно растить детей, другим — платить за жильё или кредит. Но если у вас нет обязательных крупных расходов, почему бы не рассмотреть альтернативы? Например, можно накопить денег и не работать некоторое время, или уйти с полной ставки на парт-тайм. Сменить привычный ракурс может быть полезно, чтобы спросить себя: «Зачем я работаю?». Действительно ли вы должны? Правда ли хотите? Чего вы лишаетесь, отдавая работе львиную часть времени и сил? Отказ от работы может лишить жизненных ориентиров, материальных привилегий или привычного круга общения. Но взамен можно получить ту свободу, которую в принципе невозможно купить. Это свобода остановиться и спросить себя: «Как на самом деле я хочу жить?»

Хотя идея о добровольной безработице может показаться странной, некоторые страны осознают все недостатки современного мироустройства и пробуют внедрять изменения. Например, в феврале 2019 года в городе Стоктон, штат Калифорния, запустили экспериментальную программу по введению безусловного базового дохода (ББД) в размере $500 в месяц. По итогам инициативы отчет независимых исследователей показал, что благодаря ББД удалось снизить уровень безработицы и многие сумели закрыть долги. Также у участников улучшилось эмоциональное состояние, снизилась тревога и ушли симптомы депрессии. Конечно, сейчас идея повсеместного ББД выглядит утопично, так что энтузиастам пока что придется готовиться к осознанному безделью самостоятельно.

Что почитать о безделье

- «Похвала праздности», Бертран Расселл («In Praise of Idleness», Bertrand Russell)

- «Ничего не делать», Селеста Хэдли («Do nothing», Celeste Headlee)

- «Как ничего не делать», Дженни Оделл («How to do nothing», Jenny Odell)

- «Искусство покоя. Захватывающие приключения в полной неподвижности», Пико Айер («The Art of Stillness: Adventures in Going Nowhere», Pico Iyer)

- «Как бездельничать», Том Ходжкинсон («How to Be Idle», Tom Hodgkinson)

- «О пользе лени», Эндрю Смарт («On the benefits of laziness», Andrew Smart)

- «Праздность», Брайан О`Коннор («Idleness», Brian O’Connor)

- «Не работает: почему нам пора остановиться», Джош Коэн («Not working: why we have to stop», Josh Cohen)

- «24/7. Поздний капитализм и цели сна», Джонатан Крэри («24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep», Jonathan Crary)