Каждый осмысляет город по-своему: водители в первую очередь видят в нем пробки, коррумпированные чиновники — возможность заработать, а экологи — загрязненную среду. Социологи же предлагают комплексный подход: город — это не только инфраструктура, запахи, звуки, граффити, рекламные баннеры, но и его история, социальная среда, практики жителей и множество других составляющих, которые неотделимы друг от друга в исследовании общественных феноменов.

Публикуем вступительный текст профессора Виктора Вахштайна из книги «Воображая город: введение в теорию концептуализации», в котором декан факультета социологии Шанинки объясняет, из-за чего город нельзя описывать с помощью языка здравого смысла, какие урбанистические концепции критикует социология, как раскодировать городскую среду с помощью нового метаязыка и каким образом общественные структуры влияют, например, на стоимость московского жилья.

Кэролин Стил и тест на урбанизм

о том, чтобы его прочли по-иному…

С. Вейль

Как мы мыслим город? Как гигантский контейнер, наполненный людьми, зданиями, машинами и деньгами? Как текст, требующий компетентной и скрупулезной интерпретации? Как двигатель, в котором все элементы взаимосвязаны, а энергия преобразуется в работу с определенным коэффициентом полезного действия? Как поле боя, театральную сцену или шахматную доску? Когда в мае 1952 года в городе Баффало умер Л. Вирт — один из самых ярких представителей Чикагской школы в социологии и автор бессмертной работы «Урбанизм как образ жизни» — журнал Time разместил следующий некролог: «…в возрасте 54 лет скончался от сердечного приступа доктор Луис Вирт, социолог из Чикагского университета, считавший современный большой город одним из печальнейших порождений цивилизации и однажды сказавший: «Или мы подчиним этот угрожающе сложный организм, или он нас раздавит“». Сам Вирт вряд ли был повинен в чрезмерной эксплуатации метафоры «Город как Животное». Напротив, его работы сегодня становятся источником новых теоретических инсайтов именно потому, что способствуют решению стоящей перед современными урбанистами и социологами задачи: научиться мыслить город иначе. Но безупречная в своей пошлости метафора «Город как Животное» навязала автору некролога образ гигантского живого организма, требующего укрощения, одомашнивания и ухода.

Откуда берутся такие метафоры? Диктуют ли их сами города? И тогда Чикаго — это действительно большой организм, Иерусалим — текст, Нью-Йорк — поле боя, Детройт — (сломанный) двигатель, Пермь (в недавнем прошлом) — театральные подмостки, а Пенза — видимо, контейнер (с людьми и зданиями, но без денег). Если так, то задача исследователя — вчитаться в город, увидеть за наслоениями повседневных рутин, неспецифичных элементов, случайных событий и вездесущих отпечатков глобализации то, что и составляет его собственную, скрытую от взгляда горожанина, «подлинную сущность».

Чарльз Лэндри: креативный урбанист посещает Монпелье

Монпелье — восьмой по величине город Франции, любимый туристами за множество хорошо сохранившихся памятников архитектуры и характерный южно-французский колорит. Однако посетивший его в конце ХХ века Чарльз Лэндри — создатель концепции «креативного города» и звезда урбанистического консалтинга — сразу же разглядел в нем нечто большее:

Посещение Монпелье показывает, насколько легко может город поведать о своих приоритетах. Знак в аэропорту приветствует гостей на дюжине языков, что означает: «Монпелье — международный город». По дороге в центр знаки рассказывают о планах посадки деревьев и создании велосипедных дорожек. По сути дела, тебе сообщают: «Монпелье — экологический город». Дальше путь проходит через кварталы, где улицы носят имена Альберта Эйнштейна и Альфреда Нобеля. Вывод напрашивается: «Монпелье — город новых технологий». На центральной площади стоит диагностический автофургон, провозглашающий: «Монпелье — здоровый город». Действительно, как выяснилось в ходе бесед с городским руководством, ключевые стратегии Монпелье — стать международным, инновационным, экологичным и здоровым городом.

Способность читать город именно таким образом вызывает одновременно восхищение и подозрение. Посетивший Монпелье за двести лет до Чарльза Лэндри Денис Фонвизин прочитал этот город несколько иначе: «Монпелье можно назвать по справедливости больницею, но такою, где живут уже выздоравливающие. Как приятно видеть людей, у коих на лице изображена радость, ощущаемая при возвращении здоровья» (не преминув, впрочем, добавить, что улицы города «узки и скверны»). Являются ли лица людей и названия улиц в равной степени знаками? Что позволяет Лэндри с такой легкостью их интерпретировать? К примеру, гигантское кладбище на въезде в Нью-Йорк (через которое проходит основная дорога от аэропорта JFK) — это знак: «Нью-Йорк — мертвый город»? Лэндри собрал свой коллаж знаков до или после того, как поговорил с пригласившими его в Монпелье городскими властями? И если бы он был не успешным городским консультантом, а русской туристкой, не владеющей французским (их отчетами о поездках в Монпелье пестрят видеоблоги), то на что он обратил бы внимание: на планы посадки деревьев или на количество иммигрантов на улицах?

Урбанист-интерпретатор свято верит в то, что у города есть своя собственная подлинная сущность, которую он может разглядеть в «знаках» и выразить в тексте. Но, возможно, верно как раз обратное: город не навязывает нам способов мышления о нем. У него нет никакой скрытой внутренней сущности, которая являла бы себя в метафорах его описания. Напротив, наши способы воображения предшествуют воображаемому. Тот язык, который мы выбираем для своего понимания города (и места этого города в мире), не берется непосредственно из самих городских реалий.

Жест и метафора: место Москвы в нарративе чиновника

Если верить когнитивным лингвистам Дж. Лакоффу и М. Джонсону, хотя метафоры напрямую не связаны с реальностью, они не сводятся исключительно к языку. Наиболее фундаментальные имеют свои собственные «эмпирические основания» в мире — например, в человеческой телесности. Тело всегда некоторым образом ориентировано в пространстве, что задает метафорическую матрицу концептов, связанных

…с пространственной ориентацией, с противопоставлениями типа «верх — низ», «внутри — снаружи», «передняя сторона — задняя сторона», «глубокий — мелкий», «центральный — периферийный». Подобные ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас физическом мире.

Мы можем говорить о «местах» лишь постольку, поскольку обладаем пространственно ориентированным телом.

Пятнадцать лет назад мы с коллегами интервьюировали руководителей одного крупного федерального ведомства, включавшего в себя более тысячи региональных и территориальных отделений «на местах». Практически все они использовали в интервью выражение «люди, там, в регионах [работают]». Но некоторые на этой фразе описывали рукой широкий круг, указывая в направлении регионов, видимо, расходящихся концентрическими кругами вокруг здания министерства. Другие показывали пальцем вниз: собственное рабочее место чиновника маркировалось ими как вершина пирамиды регионов, в которых — подобно гномам в подземелье — работают сотрудники региональных филиалов и территориальных отделений.

Оппозиции «верх — низ» и «центр — периферия» распространены в повседневных описаниях столичного города; они могут оставаться имплицитными или выражаться эксплицитно. Но можем ли мы заключить, что сама «столичность» Москвы заставляет говорящего применять к ней именно такую метафорику? Отражают ли эти ориентационные оппозиции некоторую подлинную сущность столицы? Ничуть. Лакофф и Джонсон указывают на нашу способность различать центры и периферии как на производную от нашей телесности, а не от реально существующих в пространстве периферий и центров. И даже если такое теоретическое решение кажется нам неудовлетворительным (поскольку поиск «эмпирических оснований» метафор в теле выглядит почти столь же неубедительно, как и обнаружение их в самом объекте описания), стоит выучить урок когнитивной лингвистики. Тот факт, что федеральный чиновник естественным образом воспринимает столицу в качестве абсолютного центра страны, характеризует не столько Москву, сколько картину мира и модели пространственного воображения определенной профессиональной группы.

Однако если мы предположим, что наш способ мышления о городе — со всеми его метафорами, категориальным членением, моделями репрезентации и ресурсами воображения — не порожден самим городом, а, наоборот, наше понимание города зависит от того, как мы его «кодируем» и «переводим», то появится новая развилка. Кто «мы»? Федеральные и городские чиновники? Горожане? Исследователи? Об этом пойдет речь далее. Пока же введем принципиальное различение, без которого дальнейшее изложение потеряет смысл.

Представим врача, который задает больному вопрос: «Как вы себя сегодня чувствуете?» — и параллельно описывает симптомы его болезни в медицинской карте. Больной перечисляет свои недуги — врач согласно кивает, задает уточняющие вопросы, ободряюще улыбается и делает записи. Перед нами две параллельно разворачивающиеся языковые игры: одна из них — коммуникация врача и больного, другая — профессиональная игра «заполнение медицинской карты», «описание симптомов». Однако две эти игры герметичны и взаимонепроницаемы.

Двадцать лет назад автор этой книги оказался в роли психолога-практиканта, наблюдающего диалог врача-психиатра и пациента в психиатрической клинике. Больной указывал поочередно на грудь и предплечье, повторяя: «Доктор, у меня вот здесь херчит, а тут — скубется». Практикант добросовестно записал в дневнике наблюдений: «18.11.98. 14:30. Пациент Б. М.: херчит, скубется». Доктор все это время поддерживал коммуникацию, задавал дополнительные вопросы, помечая у себя: «Б. М. Речь спутанная. Устойчивая тенденция к словотворчеству. Резонерство. Шизофазия не наблюдается. Возможны вторичные невротические расстройства: … Проверить: …» Предложенное практикантом описание «херчит, скубется», безусловно, не является самостоятельной языковой игрой — это пересказ. Напротив, наблюдения врача обладают свойством самореферентности, поскольку психиатр привычно создает референцию изучаемого объекта в своем языке, его текст представляет собой перевод.

Назовем два типа отношений между языковыми играми перифразом и метаописанием. Психолог-практикант перифразировал речь пациента; предложенное им описание симптомов принадлежит той же конечной области смыслов, что и рассказ больного. Врач, напротив, составил метаописание рассказа пациента; его наблюдения являются не прямым отражением, но референцией симптомов в медицинском языке и подчиняются правилам профессионального перевода.

Пример с психологом, пытающимся дать медицинское заключение на языке психически больного пациента, комичен, поскольку в представлении читателя пропасть между текстом больного и текстом специалиста очевидна. Однако ситуация исследователя, который пытается «пересказать» город — так, как это делает Чарльз Лэндри, — или «ретранслировать» нарративы жителей этого города их же словами (как это принято у сторонников «качественных методов» в социологии), не менее комична. Каждый раз, говоря о метафорах города и способах его представления, мы должны учитывать дистанцию между перифразом и метаописанием.

Язык ученого — это всегда метаязык.

Подобные вопросы и развилки составляют предмет анализа городской эпистемологии — дисциплины, призванной ответить на вопрос, как мы мыслим город. Теперь нам, правда, придется постоянно удерживать в голове разницу этих «мы» — горожан / исследователей — и отказаться от претензий на выражение скрытой сущности города в своих нарративах.

Так как же устроено мышление о городе?

Начнем с небольшого мысленного эксперимента, материалом для которого послужит аннотация к книге известного английского урбаниста Кэролин Стил. Сделаем из этого фрагмента тест неоконченных предложений:

…Закройте глаза и представьте себе город. Что вам видится? Уходящие к горизонту ряды крыш? Сутолока на Пикадилли? Манхэттенские небоскребы? Улица, на которой вы живете? Так или иначе, на этой воображаемой картине будут здания. В конце концов, именно из них состоят города — а еще из улиц и площадей, соединяющих здания между собой…

Попробуйте продолжить этот нарратив и написать следующий абзац, ответив на вопрос Стил — причем используя предложенный ею же метод «урбанистической интроспекции»; закройте глаза и представьте себе город. В сущности, у вас всего несколько вариантов.

1. Например, такой: «Как человек, проживший двадцать лет в Москве, закрывая глаза, я вижу город, состоящий из зданий и улиц, из людей, спускающихся в подземный переход. Я вижу переполненный вагон метро и пробку на Ленинградке. Я вижу офис, в котором провожу значительную часть жизни. Я вижу интерьеры кафе, в котором пишу, и интерьеры ресторана, в котором встречаюсь с партнерами. Я вижу парк музея „Коломенское“, где пытаюсь спрятаться от толпы, и детскую площадку, где гуляю с ребенком. Я вижу магазин, где покупаю сигареты, и свой ежедневный маршрут, проложенный с учетом расположения этого магазина».

В таком нарративе ни один из элементов не является привилегированным. Город — это и здания, и люди, и маршруты, и места, и пробки, и давка, и разговоры с друзьями, и надписи на стенах, и даже состояние перманентной фрустрации. Этот нарратив неконсистентен. Как жителя города, меня не очень волнует вопрос логической связи перечисленных элементов. Мы можем — как это делают социологи этнометодологического толка — аксиоматически заявить о всегда-уже-существующем-в-естественном-состоянии порядке городской жизни. А можем — вслед за создателем социальной топологии Джоном Ло — просто вынести вопрос консистентности нашего описания за скобки: город не дан нам в качестве совокупности упорядоченных элементов, зачем тогда стремиться к его упорядоченному описанию? Главное, что язык здравого смысла легко допускает такой ход. Город — это то, что дано нам в ощущениях. И, закрывая глаза, мы можем попытаться выразить свои ощущения в категориях обыденного языка. Вот только получившийся нарратив будет глубоко тавтологичен — он не требует от пишущего никакого смещения внимания, никакой рефокусировки, никакого теоретического решения. В конечном итоге для горожанина город — это просто город.

2. Вторая опция: мы прибегаем к формуле «Город — это не только A, B, C, D, но и Х». (Или в более сильной версии: «Город — это не столько A, B, C, D, сколько Х». Но такое решение уже ближе к третьей опции.) Здесь абсолютное первенство принадлежит высказыванию «Города — это не только здания и улицы, но и люди». Такой ход — обращение к «живым людям» в качестве компонента Х — открывает почти безграничные возможности для ввода в игру новых элементов: «Города — это не только здания и улицы, но и живые люди. А люди имеют свойство производить огромное количество отходов. Поэтому наши сегодняшние города — это машины по производству, переработке, утилизации и „инвизибилизации“ все возрастающего количества мусора».

Или: «Города — это не только здания и улицы, но и живые люди. А живым людям, чтобы оставаться живыми, нужно дышать. Для этого в городах существуют зеленые зоны — островки урбанизированной природы в каменных джунглях».

Это тривиальные решения. Есть и более оригинальные. Например, предложение самой Кэролин Стил. Приведенный выше фрагмент она завершает так: «Но город — это не только кирпич и бетон: он населен живыми людьми, и потому зависит от природы, которая дает им пищу. Города, как и люди, — это то, что они едят». Теперь мы знаем, что «города едят» и без еды портрет города неполон.

Такой нарратив не тавтологичен. Как минимум один элемент в описании выводится на первый план, наделяется привилегированным положением. Еда, деревья и мусор, о которых вы вряд ли подумали в первую очередь, закрыв глаза вслед за Кэролин Стил, тем не менее делают город городом. Операция, предложенная в этом нарративе, называется синтагматическим смещением. Автор сместил ваше внимание с улиц и домов на еду, просто добавив ее к домам и улицам. Синтагма в семиотике (а теперь и в социологии) — то, что предполагает продолжение ряда элементов посредством оператора И. Города — это и дома, и улицы, и люди, и еда, и мусор, и сообщества, и менеджмент, и ландшафт, и транспорт…

Ряд должен быть продолжен. Апелляция к живым людям в качестве универсального ингредиента города вовсе не обязательна. Есть множество других элементов, на которые смещают внимание читателя авторы: «Города — это не только здания и улицы, города — это еще и физический ландшафт. Город с рекой и без реки — это два очень разных города. Город на холме и город на равнине принципиально различны…»

«Города — это не только видимая глазу инфраструктура вроде зданий и транспорта. Под каждым большим городом обнаруживается лабиринт подземных коммуникаций — труб, кабелей и заброшенных туннелей. Всякий видимый город — лишь верхушка айсберга…»

«Города — это не только материальная инфраструктура, но и запахи, звуки, температура и свет. То, как пахнет в городе, — неотъемлемая его часть. Равно как и шум, а также тепловое и световое загрязнение…»

«Города — это не только люди и инфраструктура, это бесчисленное количество образов, окружающих нас ежедневно. Карты, фотографии в Instagram, граффити, открытки и реклама — все это составляет значительную часть современного городского ландшафта…»

Задача синтагматического смещения — не порвать со здравым смыслом, а остраннить его, добавить еще одно измерение к привычному обывательскому взгляду на город путем простого включения в городскую формулу описания ряда элементов, «ускользающих от взгляда обычного горожанина».

Впрочем, подобный нарратив остается таким же логически неконсистентным, как и язык здравого смысла. Кэролин Стил не нужна теория еды, чтобы добавить еду к людям и зданиям. Скотту Маккуайру не нужна медиатеория, чтобы добавить к городу его «умножающиеся визуальные репрезентации». Чарльзу Лэндри не требуется теория креативности, чтобы добавить к жителям креативность, а к зданиям — шлейф истории и культуры. Операцию синтагматического смещения можно провести, вообще не покидая пределов языка здравого смысла — по счастью, этот язык содержит в себе бесконечные ресурсы самоостраннения.

3. Наконец, третья опция — наиболее радикальная. В отличие от двух предыдущих, она предполагает, что у нас есть какой-то иной язык, кроме языка здравого смысла, и мы способны дать — логически консистентное — определение городу в категориях этого языка. Но такой ход основывается не на синтагматическом смещении (оператор И), а на парадигматическом сдвиге (оператор ИЛИ). И тогда мы мыслим по формуле: «Город — это не А, не B, не C, не D, а Х».

Загадка Юго-Запада

Многим из тех, кто пытался купить или снять квартиру в Москве, хорошо известен феномен Юго-Запада. Не выделяющийся существенно ни по качеству жилого фонда, ни по транспортной доступности кластер районов тем не менее заметно выделяется по стоимости жилья. Для Москвы, где цена квартиры напрямую зависит от расстояния до центра, это почти пространственная аномалия. Географ мог бы объяснить эту аномалию указанием на специфику ландшафта, розу ветров или экологические условия (на Юго- Востоке — заводы, на Юго-Западе — университеты). Социолог Ольга Трущенко находит нетривиальное объяснение феномена Юго-Запада:

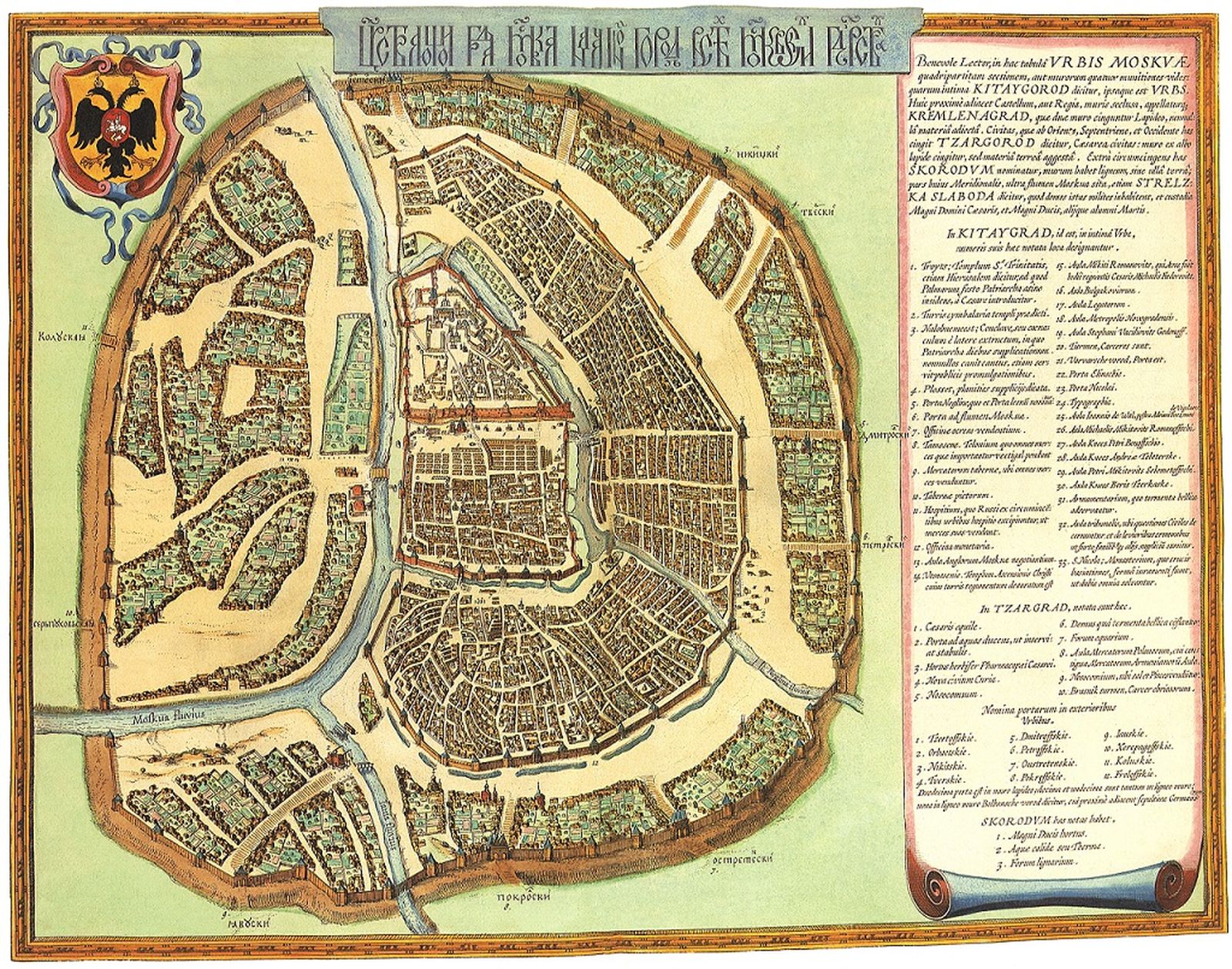

Средневековое социальное разделение города на западную и восточную часть, по всей видимости, положило начало одной из особенностей столичной сегрегации. На протяжении дальнейшей истории тенденция к социальному противостоянию запада и востока Москвы выражала в пространственных формах дистанцию и противоположность между властвующими и простонародными слоями общества. Изначальная социальная противоположность запада востоку, Кремля Китай-городу, по мере роста Москвы повторила себя в полукольце Белого города. В западной части Белого города, в Занеглименье, в XIV веке стоял двор великой княгини и другие дворы, принадлежавшие приближенным к великому князю боярам, в то время как «восточная сторона Белого города образовалась отчасти из торговых, но более всего из ремесленных слобод».

Таким образом, чуть ли не с момента основания города знать селилась «на запад», а чернь — «на восток» от центра. По мере роста Москвы социальному противостоянию по линии «запад — восток» добавилась сегрегация «центр — периферия». Однако юго-западные окраины по престижности почти не уступают центру — сохраняется символическая ценность западного направления. В итоге к XVII веку основными пространствами расселения властителей государства и верхушки правящих сословий, боярства и духовенства оставались Кремль и местности к западу и юго-западу от него в Белом и Земляном городах.

Самое интересное здесь то, что даже «на протяжении советского периода в столичном расселении воспроизводились основополагающие тенденции социального противостояния запада востоку, а точнее юго-запада юго-востоку, и центра окраинам». Новая советская элита, выбирая место для жилья, ориентировалась на символическую разметку пространства, произведенную прежним политическим режимом:

То, что в основе советского сценария столичной сегрегации лежали, как и в предшествующий исторический период, тенденции социального деления пространства на запад — восток (юго-запад — юго-восток) и центр — окраины, наглядно демонстрирует анализ территориальной привязки крупных массивов жилья, выстроенных для номенклатуры начиная с 30-х годов и до 80-х.

Разные социальные группы обладают разными ресурсами, и в том числе разным престижем. Они маркируют одни пространства как «престижные», а другие — как «непрестижные». Эти различия могут воспроизводиться в пространстве даже при самых радикальных преобразованиях общественного строя.

Приведенное выше исследование Ольги Трущенко представляет для нас даже бóльший интерес, чем предмет этого исследования. На первый взгляд, автор действует не как социолог, а как историк: изучает архивные документы, карты и ранние статистические сборники. Это первая ошибка в интерпретации. «Социологическим», «экономическим», «историческим» или «географическим» текст делает не метод (что бы ни подразумевалось под этим размытым понятием), а язык описания, который предшествует самому описанию. Вторая возможная ошибка интерпретации — синтагматически добавить элемент «сегрегация» к множеству уже имеющихся элементов «Москва». Трущенко — не урбанист, она не производит синтагматического смещения внимания читателя на еще один элемент Х — сегрегацию. Она совершает радикальный парадигматический сдвиг. Для нее город — это не здания, не районы, не ландшафт, не индустриальное производство и даже не «живые люди», а результат объективации социального пространства (т. е. пространства социальных сходств и различий) в пространстве физическом. Таким способом мышления о городе социологи обязаны Пьеру Бурдьё. Когда Трущенко пишет «тенденция к социальному противостоянию запада и востока Москвы выражала в пространственных формах дистанцию и противоположность между властвующими и простонародными слоями общества», в ее тексте (в форме концептуальных оппозиций) выражает себя знаменитая формула Бурдьё:

физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии.

Если город — проекция социальной структуры, то текст Трущенко — проекция бурдьевистского теоретического языка. Сам Бурдьё никогда не был в Москве и мало что знал об этом городе. Но созданный им способ мышления — в том числе способ мышления о городах — позволил российской исследовательнице выразить Москву в предложенной концептуальной схеме и увидеть что-то, что раньше ускользало от взгляда социологов. Главное, помнить: концептуализация города — не пересказ, а перевод. В этом и состоит смысл третьей опции — парадигматического сдвига, отказа от синтагматического и тавтологического решения.

Подведем итоги теста на урбанизм им. Кэролин Стил.

1. Если, закрыв глаза и описав город (как того требовали правила игры), вы прибегли к тавтологическому нарративу — все в порядке, вы нормальный горожанин, которому вполне хватает языка здравого смысла для понимания города.

2. Если вы использовали синтагматическое решение («города — это люди, пробки, грязь, а еще коррупция и безработица»), вы — по всей видимости — урбанист.

3. Если попытались предложить консистентную концептуализацию города — вы, скорее всего, ученый, которому для понимания города самого города недостаточно.

Иллюстрации: Артём Харитонов