«Радикальный опыт русского европейца». Рассказ об экзистенциальном путешествии по Индии из метаромана «Улыбка Шакти»

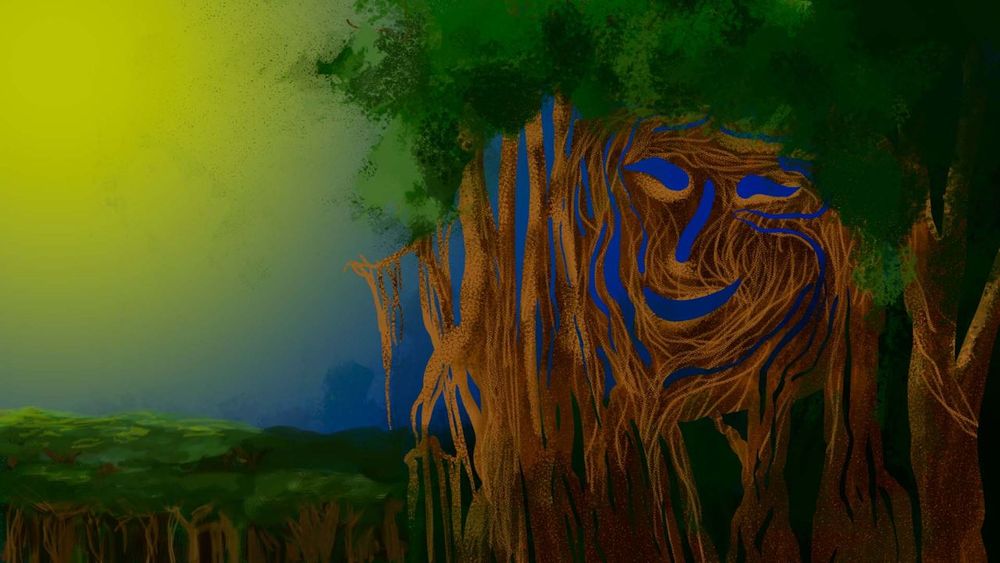

Заглавную иллюстрацию нарисовала Катя Яковлева

Писатель-метареалист и художник Сергей Соловьев последние 17 лет путешествует по глубинке Индии. Экстремальный опыт погружения в другую культуру, приключения в джунглях, жизнь в рыбацкой деревне, общение с загадочными лесными племенами он описал в новом романе «Улыбка Шакти», в котором размышляет о переходе бытия в небытие и ведет непрекращающиеся внутренние диалоги с ушедшими друзьями, близкими женщинами и самим собой.

По просьбе «Дискурса» в преддверии выхода книги Сергей Соловьев рассказал, как правильно толковать название «Улыбка Шакти», какие драматичные коллизии вплетены в повествование и почему его герой нетипичен для русской литературы. Публикуем авторское вступительное слово к метафорическому роману и главу о «длящихся днях творенья», открытости и доверии к миру, в которой писатель рассказывает о посещении пустынного древнего храма и вспоминает о тридцатилетней дружбе с выдающимся поэтом Алексеем Парщиковым.

***

«Дискурс» предложил мне сказать несколько слов об этой книге. Нелегкая это задача, Толстой на подобный вопрос ответил вроде того, что для этого ему бы пришлось повторить роман от первого слова до последнего. Да и не дело автора говорить о созданном. Тем более, что в моем случае речь еще и о так называемой поэтической прозе, что создает дополнительные дискурсивные трудности. Но попробуем, как говорил Гераклит, что-то сказать, не говоря, но и не утаивая.

Есть такое эпифитное растение — баньян, укорененное в земле, но питающееся небом. Со временем его росток, превращаясь в дерево, разрастается в целую рощу — так, что уже не понять, где первородный ствол, а где последующие, и ветви каждого из них растут одновременно во все стороны света и тьмы — и вверх, и в землю, возникая новыми стволами; нет у баньяна ни центра, ни периферии, ни низа, ни верха, ни право, ни лево — всё переходит одно в другое; не случайно в Индии баньян — эмблематичное священное дерево, олицетворяя парампару, ее базовый принцип всего сущего, или, как это звучит на языке Вед: Тат Твам Аси — Ты Есть То; то есть ты, Вася — не Вася, а вон то облако, но и облако — не облако, а вон та река, звезда, лютик… эта круговая порука родства всего со всем во вселенной, проходя весь круг (который не круг), возвращает тебя тебе, но уже состоящего из всего, чего коснулась в этом круговороте.

Вот примерно таким макаром и движется роман, который — уже понятно — не роман. А что? Михаил Шишкин, прочтя его в рукописи, говорит: Я не знаю. То, чего не было и не могло быть. Невозможное. Ну, это эмоция, хотя и, конечно, в радость. На деле же речь идет о путешествии героя по Индии, нетуристической — той, которую мало кто знает, в первую очередь это джунгли, экстремальный трекинг героя в тигриных заповедниках, небывалые случаи, приключающиеся с ним. Но это не только джунгли, а и, например, жизнь в необычайной рыбацкой деревушке, смахивающей на индийское Макондо, где люди живут в рассохшихся, вросших в землю и оплетенных лианами кораблях. Или странствие по царству Бастар, где живут древние лесные племена, его встреча с королем этих племен, живущим во дворце с парком роллс-ройсов и самолетов. Или трансовые ритуалы — такие, как Тейям — невероятной красоты и силы, не изменившиеся за последние несколько тысяч лет, которые еще можно увидеть в глубинке Индии, если повезет. И много чего еще, но не это главное, как говорится в священных индуистских текстах: содержание второстепенно, идеи сочтены, сюжеты известны, вещь кончается там, где свершается ее форма. Форма огня, например, где человек сгорел.

Путешествую я по Индии уже семнадцать лет, написаны два романа — «Аморт» и «Адамов мост». Этот, «Улыбка Шакти» — третий и, похоже, завершающий. Шакти, как известно, — вселенская женская энергия, та, без которой ничто не дышит, ни один боженька, ни один мужичок. У этой богини много имен и обликов — Парвати, Дурга, Кали… Но есть среди них один добытийный (если отсюда глядеть) — Кушманда-дэви. Согласно преданию, с ее улыбки и началось мироздание, непроявленное стало явным, мир начал отсчет жизни: уголки ее губ дрогнули, и вселенная — несуществующая — пришла в движение; именно с улыбки женщины, а с чего еще он мог начаться, есть в этом какая-то высшая правда и чудо. А чудеса — они и есть ведь единственно подлинная реальность.

Это путешествие героя насквозь пропитано несусветной радостью (наверное, тот тип героя, который не столь часто встречаем в русской литературе), благодарной радостью вовлеченности в мир чудес и настоящих приключений — не только внешних, но и внутренних. Хотя это не отменяет драматичных коллизий, но при этом подчеркивая эту радость поверх барьеров. Как и испытание страхом в джунглях, — герой ведь не настолько безумен, чтобы не испытать страх, но есть и то, что на полшага, но сильней страха — открытость и доверие к жизни.

Радикальный опыт русского европейца, поэта и проводника, любовно избранного Индией держать удар ее воплощений, — пишет о романе на днях ушедшая от нас индолог Наталья Исаева. Та, из редчайших, кто не на словах знает — пока еще язык не поворачивается говорить о ней в прошедшем времени — о том, что такое реально проживаемая тотальная трансгрессия и какова цена за каждый ее миг. Так сгорают в своих мистериях медиумы Тейяма, о которых я снимал фильм, кочуя с ними от деревни к деревне. Сгорают буквально, объятые пламенем. Фильм, о котором Наталья так хотела написать… Кому, как не ей, всю жизнь занимавшейся — вплотную, сопредельно — Кьеркегором, Арто, кашмирским шиваизмом… Не успела.

Это путешествие вслух — то с воображаемым собеседником вроде себя, то с животными, к которым он приближается так, что уцелеть уже, кажется, невозможно — к тиграм, слонам, крокодилам, медведям, красным волкам… То с женщинами — их две в романе: с одной, бывшей, но и неизбывной, идет переписка: чуткое речевое счастье, как бы жизнь ни была темна… Мир ведь, думает герой, ходит в нас по горло в небытии, и, не будучи выхвачен речью, во тьму и уходит. Но как, чем — в этом мутном, вязком пространстве косноязычия и лжесвидетельств — высветить его, удержать? Она умела. Как мало кто. Умела перехватывать мир на той его симфонической скорости, к которой мы так редко восходим. И удерживать, называя. И речь светилась от этой точности, сливаясь с миром. Так он думает. А путешествует с другой — то вместе, то врозь. Связь их такой небывалой телесности, что нет сил ни у него, ни у нее свести это лишь к этому, а все другое — рвется, и снова срастается как разъятое тело — одно на двоих. Ближе кожи она, как говорит герой, и дальше звезд. Есть и третья — трагическая линия…

Между тем, герой снимает происходящее на камеру, делает фильм, что-то наговаривает, создает своего рода видеокнигу. И что-то переводит — Ригведу, например, о первых днях сотворения мира, или пишет для некоего внутреннего журнала о Кришнамурти и его беседах с физиком и нейрофизиологом Дэвидом Бомом. Или совмещает то и другое — как в этой короткой главке о поэте и близком друге Алексее Парщикове.

Минус-корабль

фрагмент романа «Улыбка Шакти»

Спустился к озеру. Черная шапочка, белая шея и манишка цвета запекшейся крови. Прям стигматы, клювом себя изводят, столпники. Аисты-епископы. На кустах бамбука сидят. А под ними читалы расхаживают, олешки пятнистые, щиплют азбуку природы на уроке природоведения. На это разночинное озерцо ходят все лесные обитатели. Выйдет мишка, нарисует Шишкина на бревне и опять в чащу скроется краски готовить.

Катя Дробязко, жена Алёши Парщикова, пишет мне, что вышла Алёшина книжка «Минус-корабль», будет презентация в Москве, вот бы ты, говорит, снял видео, сказал бы что-нибудь на фоне слонов, джунглей, а мы там на экране покажем. Ах, милая Катя. Значит, так ты себе это представляешь: сижу я на фоне выходящего из зарослей слона или тигра и читаю Алёшины стихи. Светоносная минута, прощальная. Но что-то надо придумать, да.

Большая белая цапля, сама на себе женатая. Не шелохнется и так вечность может простоять на одной ноге. А зрачком миры процеживает до сухого остатка с головастиком Вишну на дне. Медитация. Взмыла. Хорошо летит, почти как я.

Алёша. Тридцать лет близкой дружбы. Один из считаных собеседников, последних, все ушли. Где он сейчас, на каких небесах — между Гоголем и Теслой?

Вот что надо. Поехать в Карнатаку, там на заброшенном хуторе древний храм Тримурти с очень особой аурой, солнечной, теплой, и колонны портика поющие — бум-бум костяшками пальцев — как по нотам. И священник Нагендра такой же солнечный, семисотлетняя храмовая династия по отцу. Симпатия у нас давняя бессловесная. В последний приезд, когда я друзей привозил, он меня вдруг обескуражил — поручил вести ритуал, а сам отошел в сторону и улыбается. А в другой раз мы с ним праздничную расписную корову из алтаря пытались выдворить, это Понгал был, день урожая и солнцестояния, угощали ее подношениями, а потом она нас, еле выдворили.

Да, поехать туда, присесть в алтаре, когда храм пуст, а он почти всегда пуст — дальний хутор, и попробовать поговорить с Алёшей — оттуда, из Троицы, из этих зыбких солнечных дней зарождения мира с фигурой первослона Айравати — на тот свет, к Алёше. И пуджу для него сделать вместе с Нагендрой. Да, надо ему позвонить. Но он говорит только на языке каннада. Может, Прабу попросить, он оттуда родом?

Вышел на дорогу, джип меня обгоняет и останавливается, выходит Вики. Спрашиваю, не говорит ли он на каннада? Нет, но его напарник может помочь, правда, по-английски он не понимает. Набрал номер. Говорю Вики на английском, он переводит напарнику на тамильский, и тот уже произносит на каннада Нагендре. И в обратную сторону тем же макаром. Оказалось, Нагендра в отъезде эти дни, советует мне поехать в другой храм, такой же древний и в этой же стороне — в храм Лакшми, он предупредит священника. Что ж откладывать? Переоделся в белое и поехал.

Хутор назывался Калали. От главной дороги надо было добираться проселками. Храм еще издали выглядел необычайным. Могучий, древний, надвинувший, как шапку до бровей, тишину. И вокруг пустынно. Только высокие, выше храма, дощатые башни, в которых томились праздничные колесницы с фигурами богов и богинь. Хутор несколько в стороне, одноэтажные цветные домишки и вереница женщин в ярких сари и большими горшками под рукой, выстроившихся за водой к колонке, а набрав, несли эти горшки уже на голове.

Храм был заперт. Обошел его по пустырю и краю леса. В единственном ближнем доме дверь была приоткрыта, я заглянул: в глубине сидел на полу пожилой индус и обедал. Я спросил о священнике, оказалось, он уехал, будет завтра. На пальцах попытался объяснить ему, что мне надо бы в храм, не знает ли он, кто мог бы помочь? Он кивнул, отодвинул миску, снял со стены связку ключей, и мы вышли. Он отпирал замок за замком, отодвигал засов за засовом, я уже сбился со счету, сколько их. За первой дверью была другая, третья, на подходе к алтарю, исполненному из золота, последняя.

Света в этот час в храме не было. Уж не знаю, как и почему этот ключник так мне доверился, ни единого слова не проронил, просто открывал, видя, что мне нужно пройти дальше. А когда я наконец присел у этих мерцающих золотых врат в гарбагриху, он исчез во тьме и вернулся с затепленным напольным подсвечником. Я установил камеру, показал ему рукой, что мне надо остаться здесь одному и на часах отметил полчаса, он кивнул и растворился. Хороший знак, подумал я, всё, кажется, складывается. Храм Лакшми. Богини красоты и процветания. Как и та гречанка, вышедшая из пены, только эта — из молочной. Включил камеру, хотя что говорить и с чего начать, не знал.

Ну здравствуй, Алёша.

И замолчал. Но потом потихоньку начал что-то говорить — о беде и счастье. Об отклике мира, который, как пес, радовался, когда он его выгуливал и отпускал на свободу, об этой их обоюдной страсти жить в длящихся днях творенья, где еще все возможно, где краски еще не просохли. Где-то на этих словах в храме вдруг зажегся свет. Большая крыса вышла из алтаря и привстала на задние лапы, сложив на груди передние. Вахана Ганеши, индийского чудотворца. Посидели так в тишине. И снова погас свет. Я еще что-то договаривал, вспоминая, как он ждал и мечтал, что кто-нибудь из его друзей создаст поэтику рая, но сам писал ее всю свою жизнь. И радовался моим письмам из Индии. Майя, головная боль без головы. И две молекулярных двойных спирали в людей играли невдалеке.

А потом, на обратном пути, в вечернем автобусе, который шел через заповедник, всплывали строчки Алёшины про минус-корабль и как-то невольно перемешивались, чередуясь с другими — из десятой мандалы Ригведы. А в окне к дороге выходили слоны в последних лучах заката, но скоро совсем стемнело, да и автобус вдруг опустел.

Не бытия и не небытия.

Ни воздуха, ни неба за пределом.

От мрака я отделился, словно квакнула пакля.

Что двигалось туда-сюда? Под чьим покровом?

Было жидкое солнце, пологое море пахло.

Ни смерти не было, ни вечности.

И возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя.

В горах шевелились изюмины дальних стад,

я брёл побережьем, а память толкалась с тыла.

Одно дышало, воздух не колебля,

само себе закон.

Но в ритме исчезли рефлексия и надсад,

по временным промежуткам распределялась сила.

То, что стремилось к жизни жаром

желания, рождалось в пустоте.

Всё становилось тем, чем должно быть исконно:

ослик с очами мушиными воображал Платона.

Струна была натянута в начале.

Но был ли низ там? Был ли верх?

Я видел стрелочки связей и все сугубые скрепы,

на заднем плане изъян — он силу в себя вбирал.

Порыв внизу. Приятие вверху.

Вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,

белее укола камфары зиял минус-корабль.