Одно из важнейших кинособытий года, Берлинский кинофестиваль (или Берлинале), выделяется среди других подобных конкурсов своей политизированностью, а вся его история отражает политические изменения последних 75 лет в Европе и мире: фестиваль становился предметом громких скандалов, его сотрясали мировые конфликты, а сама идея праздника менялась со сменой поколений и доминирующих идеологий.

Киновед и философ Павел Магута побывал на юбилейном 75-м Берлинале и рассказал о том, как фестиваль прошел путь от идеи стать «витриной западного мира» до триумфального международного праздника авторского кино.

В большом историческом обзоре от первого до последнего Берлинале — о том, как фестиваль чуть не закрылся, но смог преодолеть трудности; о борьбе европейского кинорынка с Голливудом; о скандальных кинокартинах и радикальных переменах; о признании советского кинематографа и о том, как кинопраздник объединил Восточный и Западный Берлин.

Оглавление

Берлинале №75: фестиваль сегодня

Кинофестивали как европейский феномен

Берлинале №1: «Витрина свободного мира»

1951-1956: Борьба за Берлинале

Берлинский фестиваль в борьбе с Голливудом

Берлинале №6: Первый большой скандал

1968: Долой фестивальный гламур!

Берлинале №20: Фестиваль на перепутье

ФОРУМ: как радикалы изменили Берлинале

Берлинале №24: Запад смотрит советское кино и забывает о «холодной войне»

Берлинале №25: Восхождение женщин

Берлинале №27: Переход на зимнее время

Берлинале №29: Соцстраны оскорбились

Берлинале №32: Райнер Вернер Фассбиндер — триумф и прощание

Берлинале №35: Фестиваль отстаивает свою независимость

Берлинале №37: Накануне Wende — Мирной революции и Воссоединения Германии

1980-е: Фестивали как институт культурной дипломатии

Берлинале №49: Кинособытие в самом центре объединенной столицы

Среди пламени и металла рождаются настоящие произведения искусства – пусть и не монументальные, но обладающие невероятной силой. Каждый год на литейном заводе Ноак в Берлине отливают желанные трофеи мира кино – серебряных и золотых медведей Берлинале.

Медвежью статуэтку освобождают от песчаной формы, и её шероховатая поверхность постепенно обретает свой окончательный блеск – как и фильмы, которые она вскоре увенчает. Каждый медведь уникальный, но неизменно узнаваемый, его образ берёт начало в творении берлинской скульпторши Рене Синтенис, созданном ещё в 1932 году и доработанном специально для Берлинского кинофестиваля в 1956-м.

Драгоценное произведение искусства. Символ признания. Объект желания.

Берлинале №75: фестиваль сегодня

В этом году на юбилейном 75-м Берлинале самая дорогая косолапая статуэтка «Золотой медведь» досталась продюсерам картины «Мечты» («Drømmer – Dreams (Sex Love)»). Этот фильм завершает трилогию норвежского режиссёра Дага Йохана Хёугеруда — в прошлом году он участвовал в Берлинале с первой частью, «Секс», а полгода назад показал в Венеции «Любовь».

С 13 по 23 февраля Берлин вновь стал центром мирового кинематографа, отмечая 75-летний юбилей одного из самых значимых кинофестивалей мира. В основной конкурсной программе показали 19 фильмов, среди них были: «Голубая луна» Ричарда Линклейтера, «Сны» Мишеля Франко, «Континент 25» Раду Жуде, «Ари» Леонор Серрай, «Безопасный дом» Лионеля Бейера, «Что эта природа говорит тебе» Хона Сан-су и «Ледяная башня» Люсиль Хадзихалилович.

Главный приз жюри в этом году получил бразильский фильм «Голубая тропа» («O último azul») Габриэля Маскаро – красивая и жутковатая сказка, повествующая об отношении авторитарных обществ к старикам. Самым трогательным моментом церемонии награждения стало вручение Приза жюри «Посланию» (El mensaje) Ивана Фунда. Поэтичное чёрно-белое кино из Аргентины — история о девочке, которая понимает язык животных, а родители делают из неё медиума. Когда Иван Фунд отправился на сцену, юная исполнительница главной роли Аника Бутс не смогла сдержать слёз счастья, и режиссёр трансляции дал им пролиться на огромном экране Дворца Берлинале. Серебряным медведем за выдающиеся художественные достижения был отмечен творческий ансамбль фильма «Ледяная башня» («La Tour de Glace») режиссёра Люсиль Хаджихалилович с бесподобной Марион Котийяр в главной роли. Серебряный медведь за лучшую мужскую роль второго плана достался Эндрю Скотту за блестящую работу в «Голубой луне» Ричарда Линклейтера. Сам актёр уже покинул Берлин, но записал очаровательное видео — небритый, расслабленный, в расстегнутой рубашке. Серебряный медведь за лучшую женскую роль первого плана получила Роуз Бирн за восхитившую всех работу в фильме «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула». Бирн, как всегда милая и трогательная, благодарила режиссёра Мэри Бронштейн за то, что та дала ей такой мощный материал.

И очередной триумф для китайского кино — Серебряный медведь за лучшую режиссуру достался Хо Мэну за картину «Жить на земле» (Sheng xi zhi di). Классическая семейная сага, охватывающая четыре поколения. Красивое философское кино о смене времён года — между рождением, смертью, свадьбами и похоронами...

Серебряного медведя за лучший сценарий неожиданно вручили румынскому режиссеру Раду Жуде за «Континент 25». Это разочарование для многих, ведь картина была главным фаворитом конкурса. Фильм своим названием отсылает к «Европе 51» Роберто Росселини. В нем Жуде с парадоксальной лёгкостью поднимает тяжёлые экзистенциальные и морально-политические вопросы. Сам он не считает себя хорошим сценаристом, о чем признался в благодарственной речи. Жуде посвятил награду своему вдохновителю — Луису Бунюэлю, у которого в этот день был бы 125-й день рождения. Он вспомнил историю о том, как Николас Рэй, самый дорогой постановщик Голливуда, спросил у Бунюэля, как тому удается снимать фильмы за копейки. «Попробуй сам, — предложил мэтр. — Испытаешь невероятную свободу». Рэй отказался: «Это самоубийство для карьеры». «Так давайте же уйдем наконец от этой порочной логики!» — воскликнул Жуде.

Впервые фестиваль прошел под руководством нового директора Триши Таттл, американской киножурналистки, ранее курировавшей Лондонский кинофестиваль. Жюри основного конкурса возглавил американский режиссер Тодд Хейнс, известный по фильмам «Май декабрь», «Кэрол» и «Темные воды».

Торжественное открытие фестиваля ознаменовалось вручением почетного «Золотого медведя» Тильде Суинтон за выдающиеся заслуги в кино. Актриса, давно связанная с Берлинале, принимала участие в 26 фильмах, представленных на фестивале, и в 2009 году возглавляла жюри. Лаудацию на церемонии открытия произнес номинированный на «Оскар» режиссер Эдвард Бергер («Конклав», 2024).

Фильмом открытия стал «Свет» (Das Licht, 2024) Тома Тыквера. Режиссер культовых «Беги, Лола, Беги» и «Парфюмера» в третий раз открыл Берлинале — после «Рая» в 2002-м и «Интернэшнл» в 2009-м. В 2018 году Тыквер, называемый главным немецким режиссером, также возглавлял жюри фестиваля.

Среди самых громких событий внеконкурсной программы — «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда с Тимоти Шаламе в главной роли и научно-фантастический триллер «Микки 17» Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном. Для именитого корейского режиссёра этот фильм стал первым после триумфальных «Паразитов», удостоенных премии «Оскар».

Прошлый Берлинале стал первым за полвека фестивалем без российских картин, вот и нынешняя программа также обошла стороной российский кинематограф. Но нельзя сказать, что русского следа не осталось на Берлинале: в прошлом году в главном конкурсе участвовал Виктор Косаковский с «Архитектоном» (франко-немецко-американская копродукция), а в этом году в Специальной программе показали документальную ленту «Мои нежелательные друзья: Часть I — Последний эфир в Москве» (My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow) американского режиссера российского происхождения Джулии Локтев. Фильм рассказывает о судьбе независимых российских журналистов, вынужденных покинуть страну.

В конкурсе 75-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) участвовал украинский фильм «Лента времени» («Стрічка часу») режиссера Екатерины Горностай, ученицы Марины Разбежкиной. Это документальная лента, рассказывающая о жизни учителей и учеников на деоккупированных и прифронтовых территориях Украины во время войны. Это первый украинский фильм в основном конкурсе Берлинале с 1997 года (Тогда в конкурсе участвовала картина «Три истории» Киры Муратовой российско-украинского производства).

Берлинале — это не только крупнейший кинорынок и профессиональная платформа для индустрии, но и один из самых массовых фестивалей с широкой международной аудиторией. В этом году он вновь подтвердил свой статус, объединив участников из более чем 150 стран. Это не просто фестиваль «большой тройки» или площадка для премьер — это точка пересечения культур и мнений, где кино становится зеркалом современных мировых реалий.

Родившийся в эпоху «холодной войны», Берлинале никогда не стеснялся своей политической повестки. В прошлом году организаторы оказались в центре скандала, когда на открытие были приглашены два политика из правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Это вызвало волну возмущения в киноиндустрии и общественности: несогласные с этим решением протестовали на красной дорожке, подписывали открытые письма с требованием отозвать приглашения и резко критиковали организаторов. В итоге дирекции пришлось давать публичные объяснения.

В этом году фестиваль завершился в день досрочных парламентских выборов в Германии. По опросам, партия AfD уверенно занимает второе место, набирая около 20% голосов и уступая лишь Христианско-демократическому союзу (ХДС/ХСС) с 25–30%. Новая директор Берлинале Триша Таттл не стала ни за кого агитировать, но подчеркнула:

«Призываю всех участников фестиваля исполнить свой гражданский долг. Но и про кинопоказы не забывайте!»

А обладатель Серебряного медведя за лучший сценарий Раду Жуде закончил свою речь так:

«Я слышал, завтра у вас выборы в парламент. Надеюсь, что все будет хорошо и следующий Берлинале не будет открывать фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли"!».

История Берлинале полна драматических поворотов — не раз он оказывался заложником политических бурь, а порой и вовсе стоял на грани закрытия. Однако, несмотря на все потрясения, фестиваль сумел сохранить свой дух — свободный, смелый, устремленный в будущее.

Как и сам Берлин, Берлинале сочетает демократичность с деловитостью, иногда перерастающей в бюрократическую педантичность. Но именно эта организованность делает его самым дисциплинированным из всех крупных европейских фестивалей. Это не просто кинофорум — это пульсирующее отражение мегаполиса, где пересекаются культура, бизнес и политика.

История Берлинале — это не только летопись одного фестиваля. В ней сплелись геополитические противостояния, межкультурный диалог и эволюция мирового фестивального движения.

Кинофестивали как европейский феномен

Кинофестивали зародились в Европе и долгое время оставались исключительно европейским явлением. Первый фестиваль состоялся 1 января 1898 года в Монако, а затем подобные события прошли в Турине, Милане, Палермо, Гамбурге и Праге. В 1907 году в Италии был организован первый конкурсный фестиваль с вручением наград, проведённый братьями Люмьер.

Переломным моментом стало появление в 1932 году Венецианской международной выставки кинематографического искусства (La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica), которая задала модель ежегодного кинофестиваля. С момента первых кинопоказов в Берлине и Париже в 1895 году до окончательного оформления фестивального формата кино прошло путь от зрелищного развлечения, сопоставимого с театром и оперой, до самостоятельного вида искусства.

До 1930-х годов в Европе проводилось множество разовых мероприятий — кинематографические конкурсы, конференции, промышленные выставки и авангардные показы. Некоторые фестивали возникли как часть крупных художественных выставок, что способствовало признанию кино как искусства. Так, Венецианский кинофестиваль был основан в рамках Венецианской биеннале, а Эдинбургский кинофестиваль (1947) стал частью Эдинбургского международного фестиваля.

В 1950-х годах статус кинематографа значительно изменился. Венецианский фестивальный формат помог решить кризис европейского кинопроизводства, дистрибуции и показа. Языковые барьеры, усилившиеся с появлением звукового кино, и националистические тенденции, ранее препятствовавшие развитию кинематографа, превратились в его новые двигатели. Фестивали позволили странам продвигать национальное кино на международной арене, создав модель конкурсного отбора, напоминающую «Олимпиаду кино». Эта концепция сохраняла влияние до конца 1960-х годов.

Однако политические силы стремились использовать кинофестивали под свои задачи, и это имело далеко идущие последствия. Так, Венецианский кинофестиваль оказался связан с режимом Муссолини — чтобы не поощрять диктатуру, демократические страны бойкотировали его иучредили Каннский кинофестиваль в противовес Венецианскому. Политические и культурные противостояния отразились и на Берлинском кинофестивале, который с момента основания в 1951 году стал ареной холодной войны.

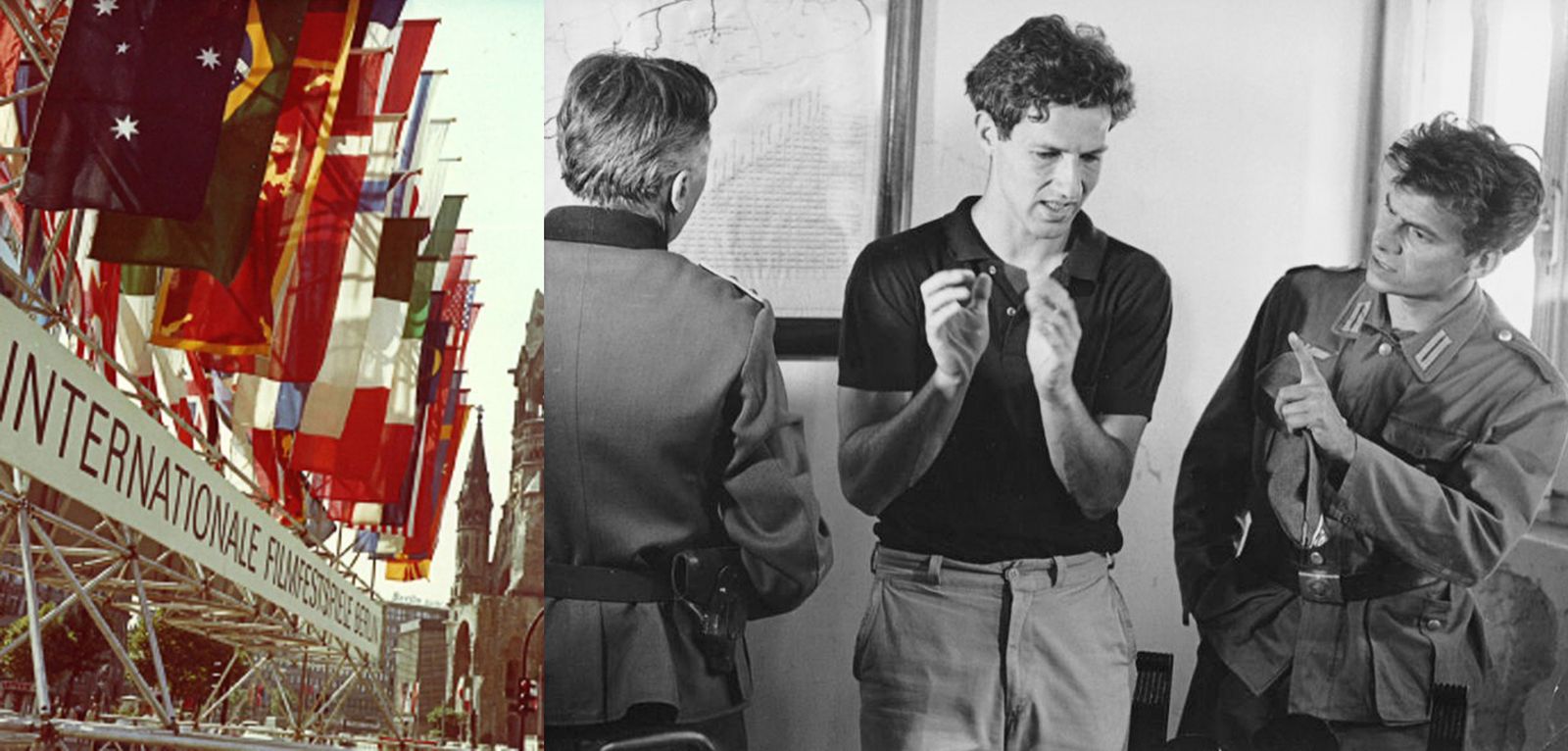

Берлинале №1: «Витрина свободного мира»

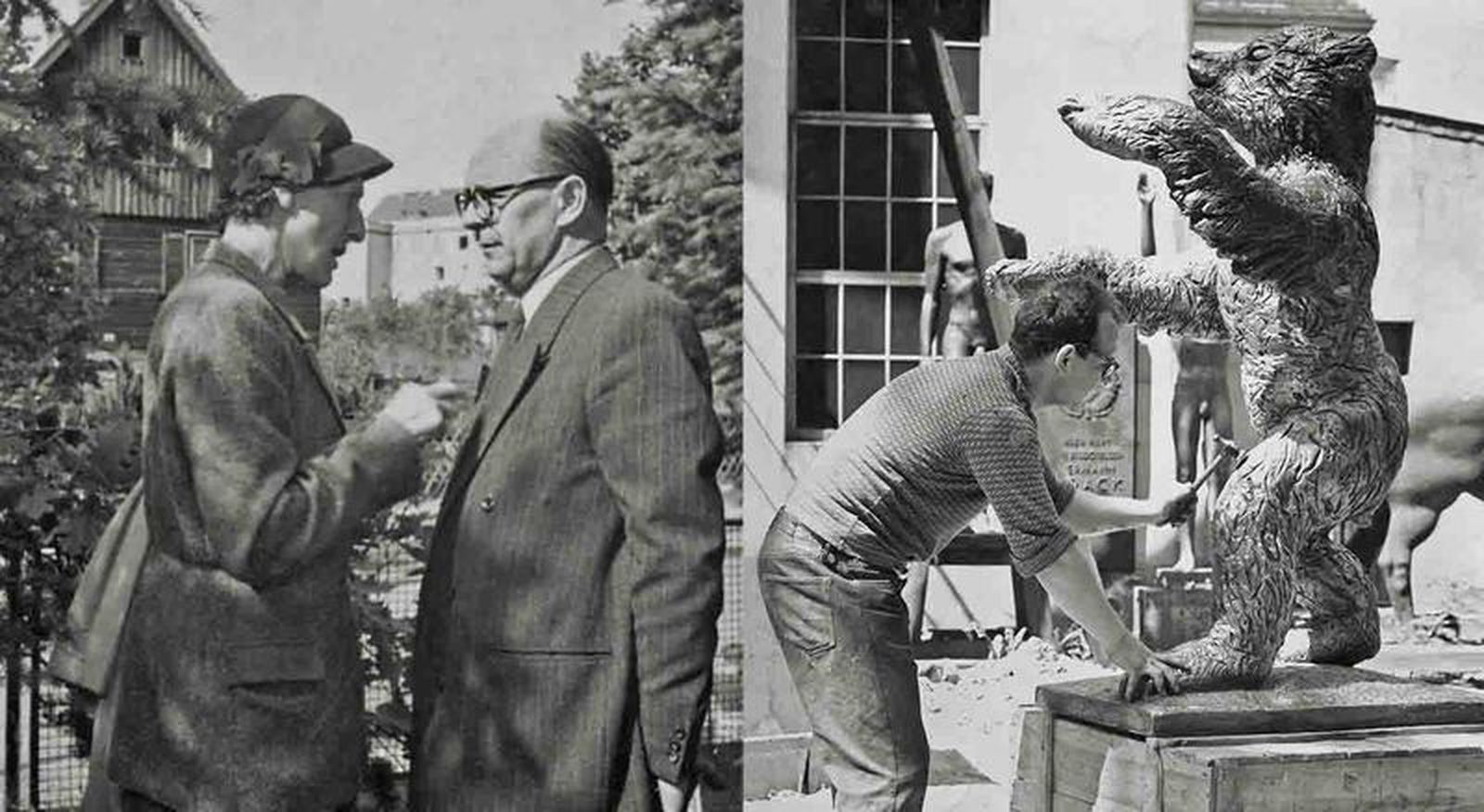

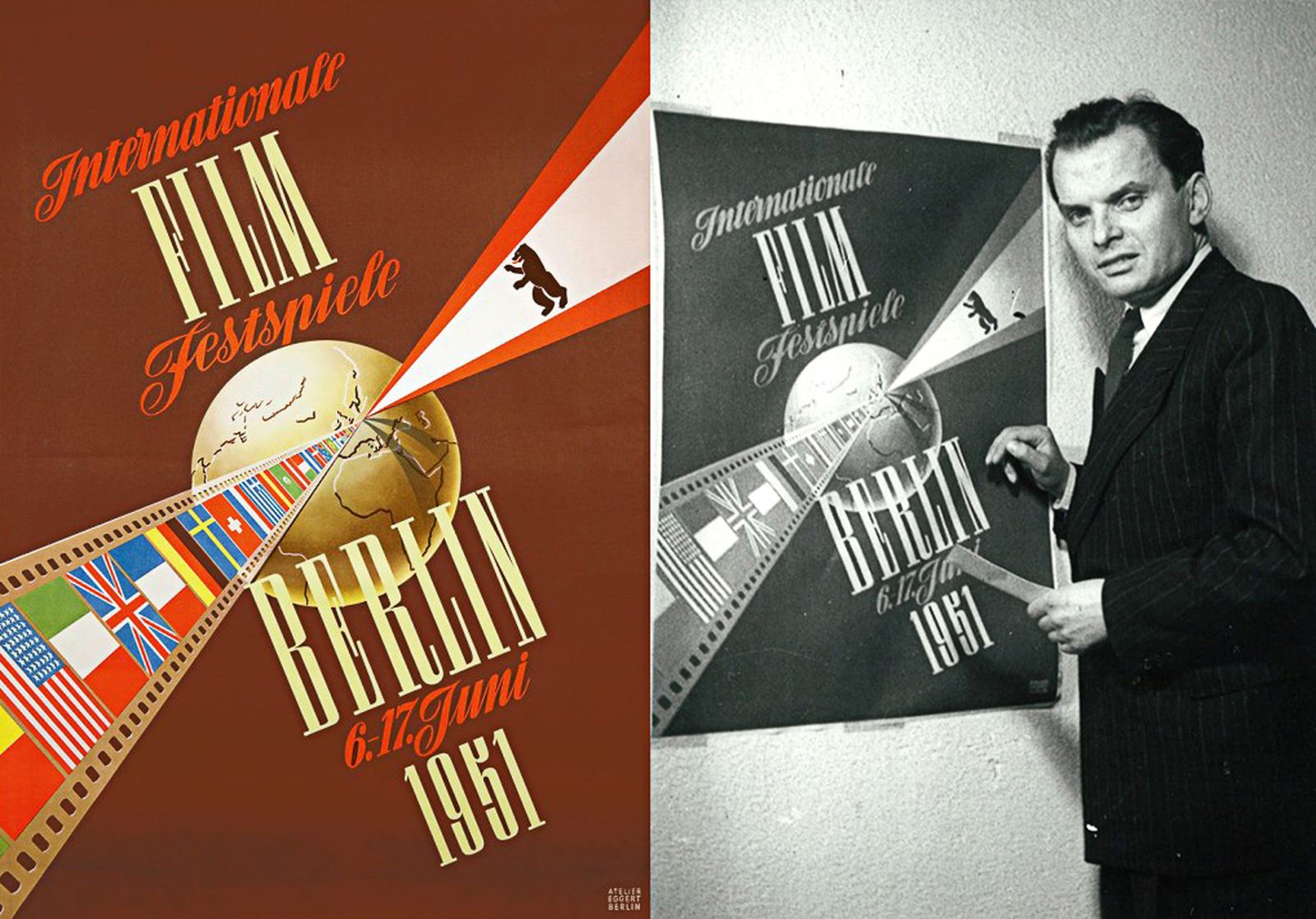

В 1951 году состоялся первый Берлинский международный кинофестиваль. По инициативе оккупационных властей США и Великобритании, Западный Берлин должен был стать «Schaufenster der freien Welt» — «витриной свободного мира». Это касалось и сферы культуры.

Берлинский кинофестиваль был учрежден отдельно от Берлинских фестивальных недель, чтобы подчеркнуть американский взгляд на кино как на массовую культуру, а не элитарное искусство. Первым директором фестиваля был назначен Альфред Бауэр, остававшийся на этом посту до 1976 года. Его считали «аполитичным» историком кино, однако в 2020 году выяснилось, что он активно участвовал в нацистской политике в сфере кинематографа .

Первый фильм Берлинале оправдал намерение демонстрировать первоклассное международное кино — фестиваль открылся американским дебютом Альфреда Хичкока, триллером «Ребекка». Картина была показана вне конкурса, как это до сих пор принято для фильмов-открытий. Однако на тот момент «Ребекка» уже не была новинкой — ее премьера состоялась в США ещё в 1940 году. Тем не менее, показ на Берлинале спустя десять лет стал ее немецкой премьерой. Сам Хичкок не приехал, но в Берлине присутствовала исполнительница главной роли Джоан Фонтейн. По итогам зрительского голосования лучшим фильмом фестиваля была признана диснеевская «Золушка».

Олимпиада кино

К моменту проведения первого Берлинского фестиваля в индустрии уже нарастало беспокойство из-за стремительного роста числа подобных мероприятий. Многие страны превращали кинофестивали в витрины национального кино, самостоятельно отбирая фильмы для показа, тогда как фестивали лишь устанавливали квоты и ограничения. Например, Каннский фестиваль определял участие стран в зависимости от объема их кинопроизводства.

В 1951 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) предложила создать единый глобальный конкурс — «Олимпиаду кино», чтобы упорядочить растущее число фестивалей. Однако Канны и Венеция, опасаясь утраты влияния, наложили вето. Вместо этого была введена система фестивалей категории «А» с международным жюри и престижными наградами. К началу 1950-х только Канны и Венеция обладали этим статусом, закрепив за собой привилегированное положение.

1951-1956: Борьба за Берлинале

Влияние этих крупнейших фестивалей распространялось далеко за пределы их стран. Во время подготовки к первому Берлинскому кинофестивалю 1951 года Франция и Италия отказались участвовать в программе, напоминающей их собственные официальные фестивали. FIAPF запретила Берлинале международное жюри и конкурсную программу, и в 1952 году награды вручались исключительно зрительским голосованием.

Когда FIAPF начала официальное регулирование кинофестивалей и ввела систему фестивалей «А-класса», стала очевидной идея фестивальной сети. Фестивали были упорядочены с точки зрения календаря и геополитики, что способствовало сохранению статуса Венеции и Канн. Введение системы премьерных показов сформировало иерархию в фестивальном движении (это ограничение было пересмотрено в конце 1950-х годов).

Тем не менее немецкий представитель FIAPF Гюнтер Шварц не сдавался и продолжал лоббировать интересы Берлинале, представляя его как «серьезный» и «демократический» ответ на гламурные Канны и Венецию.

В 1956 году Берлинале наконец был присвоен статус фестиваля категории «А», и впервые в его истории было сформировано международное жюри, которое вручило Золотых и Серебряных медведей.

Берлинский фестиваль в борьбе с Голливудом

После Второй мировой войны, на фоне разрушений и кризиса идентичности, европейские страны стремились восстановить национальную гордость. До конца 1960-х – начала 1970-х годов государства оставались ключевыми игроками в фестивальном движении. Однако его развитие было вызвано не только националистическими стремлениями, но и необходимостью противостоять американскому доминированию в киноиндустрии.

Голливуд захватил европейский кинорынок после Первой мировой войны благодаря успешным бизнес-стратегиям и популярности своих фильмов. Веймарская Германия пыталась противостоять этому, но с появлением звукового кино американские позиции укрепились. После Второй мировой войны американские фильмы, не вышедшие в прокат во время конфликта, буквально заполонили европейские экраны. Голливуд не только предлагал зрителям высокобюджетное развлекательное кино, но и использовал агрессивную дистрибьюцию, что ослабляло европейский кинопрокат.

В этих условиях фестивали стали альтернативной платформой для европейского кино. Они позволяли национальным кинематографиям получить признание вне коммерческой системы проката. Так была создана новая сеть, способная бросить вызов Голливуду на международной арене.

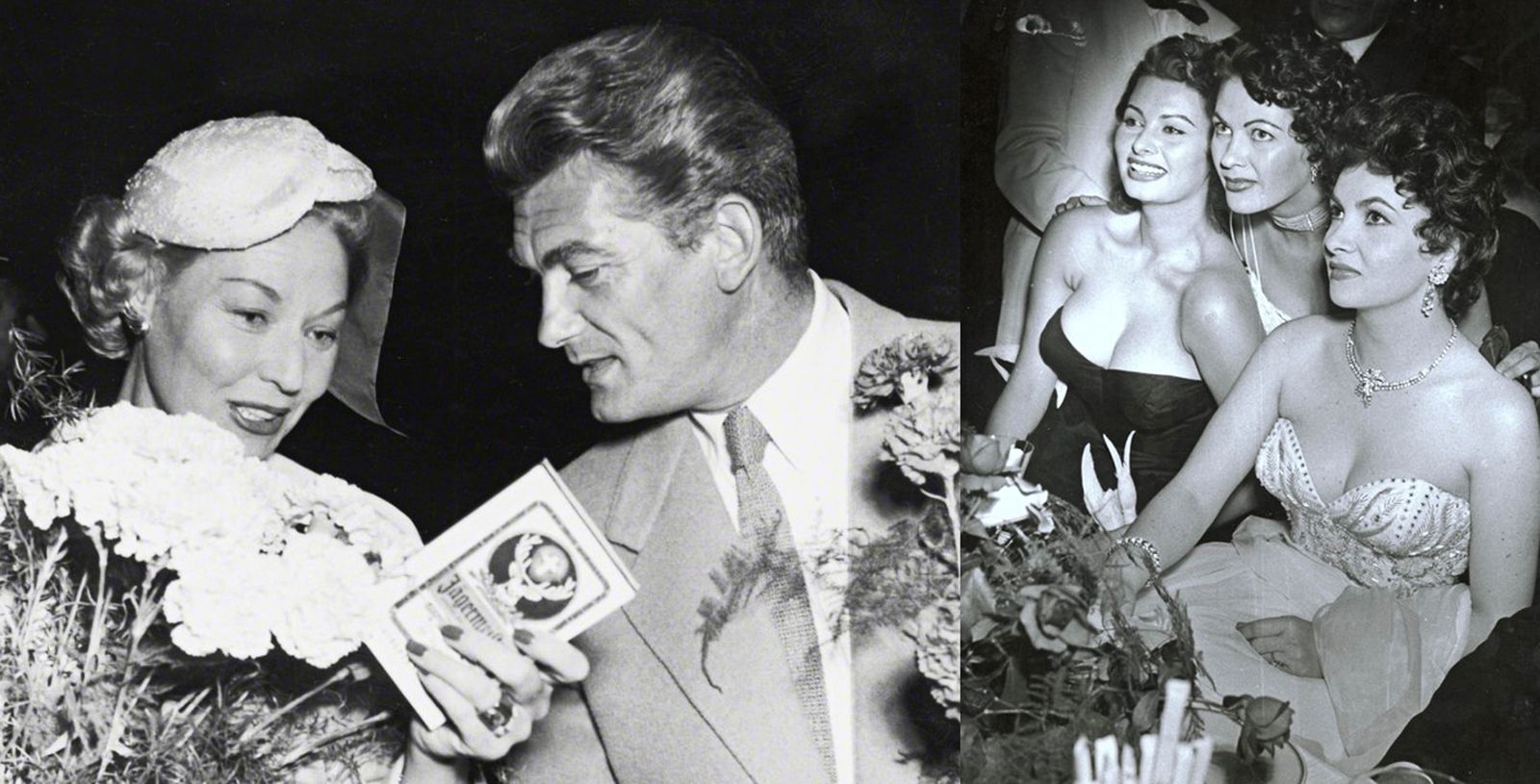

Однако, несмотря на эту борьбу, фестивали не могли полностью отказаться от влияния американской киноиндустрии. Они заимствовали голливудские методы, включая красные дорожки, звездный гламур и пресс-стратегии. Присутствие американских актеров и режиссеров делало фестивали престижными и привлекало зрителей.

Переехав из Штеглица на Курфюрстендамм — самое престижное и дорогое место в Западном Берлине – фестиваль получил прекрасную площадку для международных смотров. В 1950-е годы Берлинале принимал таких голливудских звезд, как Боб Хоуп, Джейн Мэнсфилд, Эррол Флинн, Патриция Уаймор, Генри Фонда и Гэри Купер. Последний отправился в Берлин в 1953 году, чтобы выступить против коммунистической агитации сенатора США Маккарти, и стал свидетелем восстания рабочих 17 июня в Восточном Берлине. Клубы дыма поднимались над Потсдамской площадью, но это не помешало спустя сутки открыть Третий Берлинский кинофестиваль в Западном Берлине.

До сих пор Берлинский кинофестиваль активно приглашает мировых звёзд, поскольку их присутствие гарантирует внимание прессы и зрителей по всему миру.

Берлинале №6: Первый большой скандал

Когда все только начиналось, значительная часть Берлина лежала в руинах, и никто не верил, что фестиваль сможет прижиться. Но Берлинале мгновенно стал символом надежды — попыткой Германии вернуть себе место в европейской семье. Уже в 1952 году в кинотеатре «Делфи» раздаётся исполненная торжественного пафоса речь мэра Эрнста Рейтера: «Берлин — это сердце нашего отечества, и он должен стать столицей новой свободной Германии».

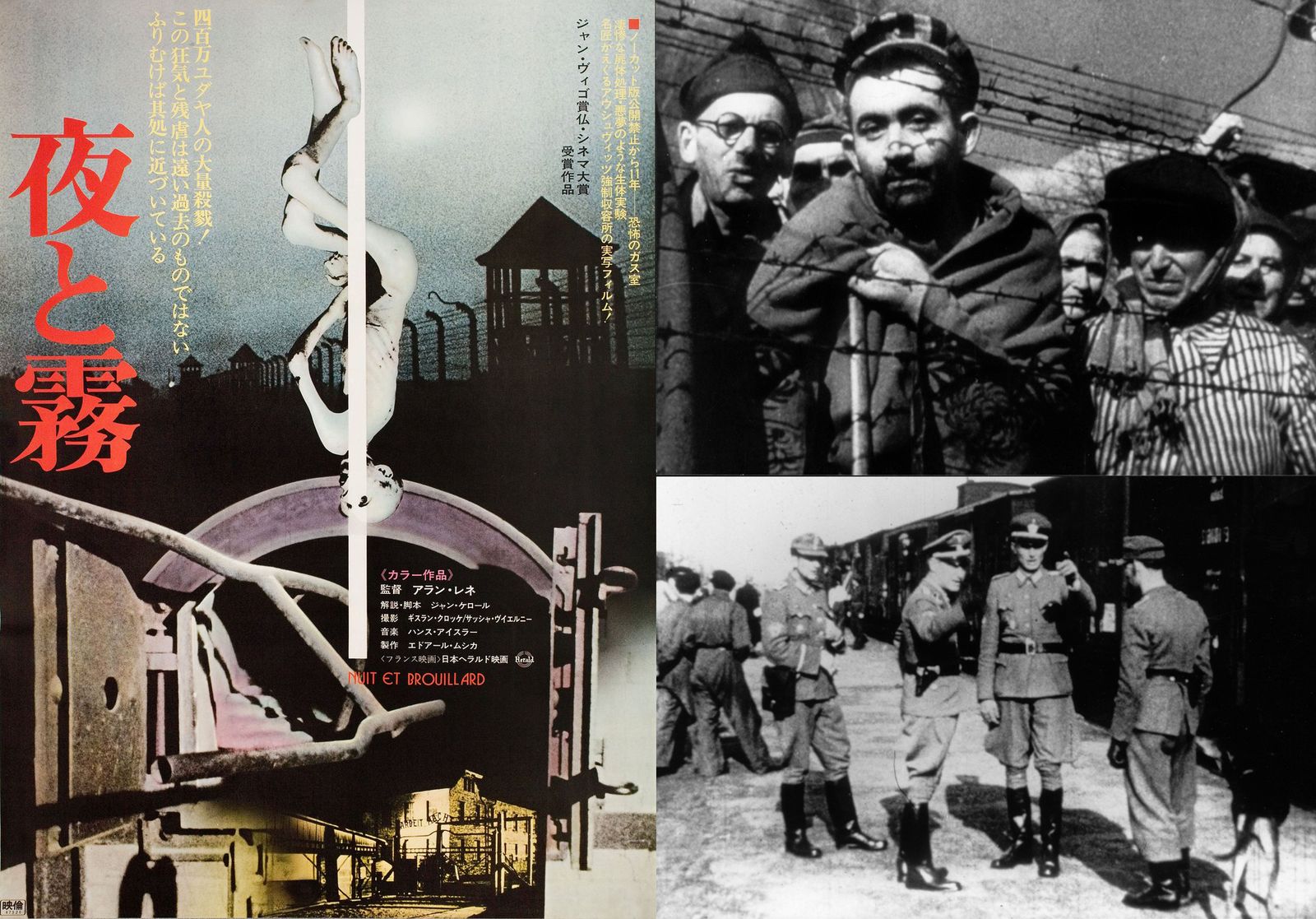

Первый крупный политический конфликт не заставил себя долго ждать. Он произошёл в 1956 году, когда Берлинале только-только получил категорию «А» и формально уравнялся по статусу с Каннами и Венецией. Весь Берлин собрался на праздник кино, устремив свой взор в будущее, но прошлое его неожиданно настигло.

В программе фестиваля показали французскую ленту «Ночь и туман» Алена Рене — первый документальный фильм об Освенциме. Камера медленно фиксировала место нацистских преступлений, а закадровый голос читал пронзительный, обличающий текст. Эта картина вызвала протест западногерманского посла в Париже: он назвал фильм «уничижительным» для немцев и потребовал снять его с программы, сославшись на Пятую статью фестивального кодекса, запрещающую показывать фильмы, могущие «оскорбить нацию» или «нарушить мир между народами».

Этот демарш стал позором для немецкой общественности: получалось, что антинацистская поэма об Освенциме «задевает» чувства немцев. В руководстве фестиваля и на официальных постах Берлина тогда еще оставались бывшие нацисты, и их сопротивление удалось сломить лишь благодаря поддержке левых в городском сенате. Несмотря на давление, «Берлинале» не отступил: «Ночь и туман» показали трижды, а представил фильм Вилли Брандт — тогда еще политик местного масштаба, но уже через два года — бургомистр Западного Берлина, а вскоре канцлер ФРГ и лауреат Нобелевской премии мира.

1958: Берлинале доказывает, что он может быть одновременно прогрессивным и гламурным. На фестивале обеждает шедевр Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». Сидни Пуатье начинает взлёт своей карьеры с «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль в фильме «Побег в цепях». Спустя пять лет он станет первым чернокожим актёром, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль (за «Полевые лилии»). Тем временем Уолт Дисней получает фарфорового медведя из рук Вилли Брандта.

1959: «Золотого медведя» за «Кузенов» (Les Cousins) получает Клод Шаброль. Первый фильм «Новой волны» в Берлине.

«Новая волна» и кризис 1960-х

Берлинале стремительно набирает силу. Помимо главного киноцентра Zoo-Palast, для фестиваля открывается кинотеатр «Корсо» (Corso-Theater) — на границе секторов города. Специально для восточных берлинцев устанавливается удобный обменный курс, приравнивающий восточную марку к западной. И восточный Берлин буквально повалил на фестиваль — ежедневно «Корсо» заполняли 30 000 человек. Вилли Брандт не только тепло встречал звездных гостей, но и сам приходил в кинотеатр, обращаясь к восточным берлинцам с дружеской речью.

Фестиваль уверенно берет курс на поддержку французской «Новой волны». Следом за триумфом «Кузенов» Клода Шаброля Берлинале демонстрирует, в том числе восточной публике, отвергнутый Каннами революционный шедевр Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Немецкая пресса ругает новое французское кино за «пессимизм и нигилизм», но жюри остается непреклонным: дебют Годара получает «Серебряного медведя» за режиссуру. Жан-Поль Бельмондо становится мировой звездой, а Годар — живым классиком, перевернувшим представления о кино.

Казалось бы, у фестиваля всё складывается идеально: Берлинале движется в авангарде кино, становится витриной «Новой волны», притягивает мировых звезд. Здесь побеждают фильмы Годара, Антониони, Поланского. Но именно в 1960-е фестиваль сталкивается с кризисом. Его одновременно упрекают в радикальности и в излишней консервативности, обвиняют в гламурности и отрыве от реальности.

13 августа 1961 года гэдээровцы приступают к строительству Берлинской стены, и спустя три месяца город оказывается уже в настоящей физической изоляции. Восточные зрители больше не могут посещать фестиваль, звезды и продюсеры опасаются возведенной стены. Ходят слухи о переносе Берлинале в Мюнхен или Баден-Баден. Вдобавок у кино появляется новый серьезный конкурент — телевидение.

1968: Долой фестивальный гламур!

Во Франции лидеры «Новой волны» — Годар, Трюффо, Шаброль, Ромер и Ривет — подвергали резкой критике не только киноиндустрию, но и Каннский фестиваль, обвиняя его в коммерциализации, пренебрежении молодыми авторами и недостаточном внимании к кино как искусству.

Франсуа Трюффо, которого в 1958 году отстранили от участия в Каннском фестивале за публичные нападки на его политизированность, уже в следующем году триумфально вернулся — и завоевал «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Четыреста ударов». Эта победа стала переломным моментом, закрепившим официальное признание «Новой волны» и её революционной эстетики. Однако недовольство ролью фестивалей в развитии кино не утихало.

К 1968 году ситуация достигла критической точки. США и Европа захлестнула волна леворадикальных протестов. В Америке массовые выступления были вызваны войной во Вьетнаме, а во Франции одной из главных искр возмущения стало именно кино.

Кульминацией кризиса стала драка в зале во время показа фильма Карлоса Сауры «Мятный фраппе», закончившаяся срывом сеанса. На следующий день жюри во главе с Романом Полански собралось на экстренное обсуждение. Результат оказался беспрецедентным: впервые в истории Каннский кинофестиваль был досрочно закрыт.

События 1968 года положили конец эпохе фестивального гламура и развлечений, навсегда изменив кинематографический ландшафт.

Одним из ключевых последствий 1968 года стало глобальное переосмысление роли кинофестивалей, особенно на фоне возросшего статуса кинематографа и его создателей. Если раньше фестивали служили витринами национальных кинематографий, то теперь они превращались в платформы для самовыражения отдельных авторов. Режиссёр окончательно был признан auteur, а кино — высокой формой искусства. Некоторые критики усматривали в этом лишь новый механизм институционального присвоения авторского голоса, но для многих этот процесс означал радикальную трансформацию самого фестивального движения.

Не менее важным изменением стало реформирование процедуры отбора фильмов. До конца 1960-х ленты для крупнейших фестивалей отбирались национальными правительствами и кинокомпаниями, руководствовавшимися в первую очередь политическими или коммерческими интересами. Однако с переходом акцента на индивидуальные достижения авторов этот подход стремительно устаревал.

В результате правительства утратили монополию на формирование фестивальных программ. Теперь отбор фильмов осуществлялся самими фестивалями на основе независимых критериев, что позволило значительно расширить палитру представленных картин и открыло дорогу новым, смелым голосам в кино.

Берлинале №20: Фестиваль на перепутье

Хотя Каннский и Венецианский кинофестивали пережили свои ключевые кризисы в 1968 году, Берлинале пришлось ждать ещё два года, прежде чем конфликт достиг той точки кипения, когда изменений уже невозможно было избежать. Но в пик студенческих выступлений Берлинале, которого уже несколько лет считали «умершим», не закрылся. Более того, фестиваль показал фильмы двух лидеров немецкой «новой волны» — Райнера Вернера Фассбендера и Вернора Херцога.

Херцог, активно участвовавший в протестах, бросался яйцами в коллегу Александра Клюге, арендовал за собственные деньги кинозал в Нойкёльне, категорически отвергал награды, но в итоге поднялся на сцену и принял «Серебряного медведя» за свой дебют «Знаки жизни» (Lebenszeichen, 1968). Фестиваль продолжал делать открытия. Говорят, объявленные мертвыми живут дольше.

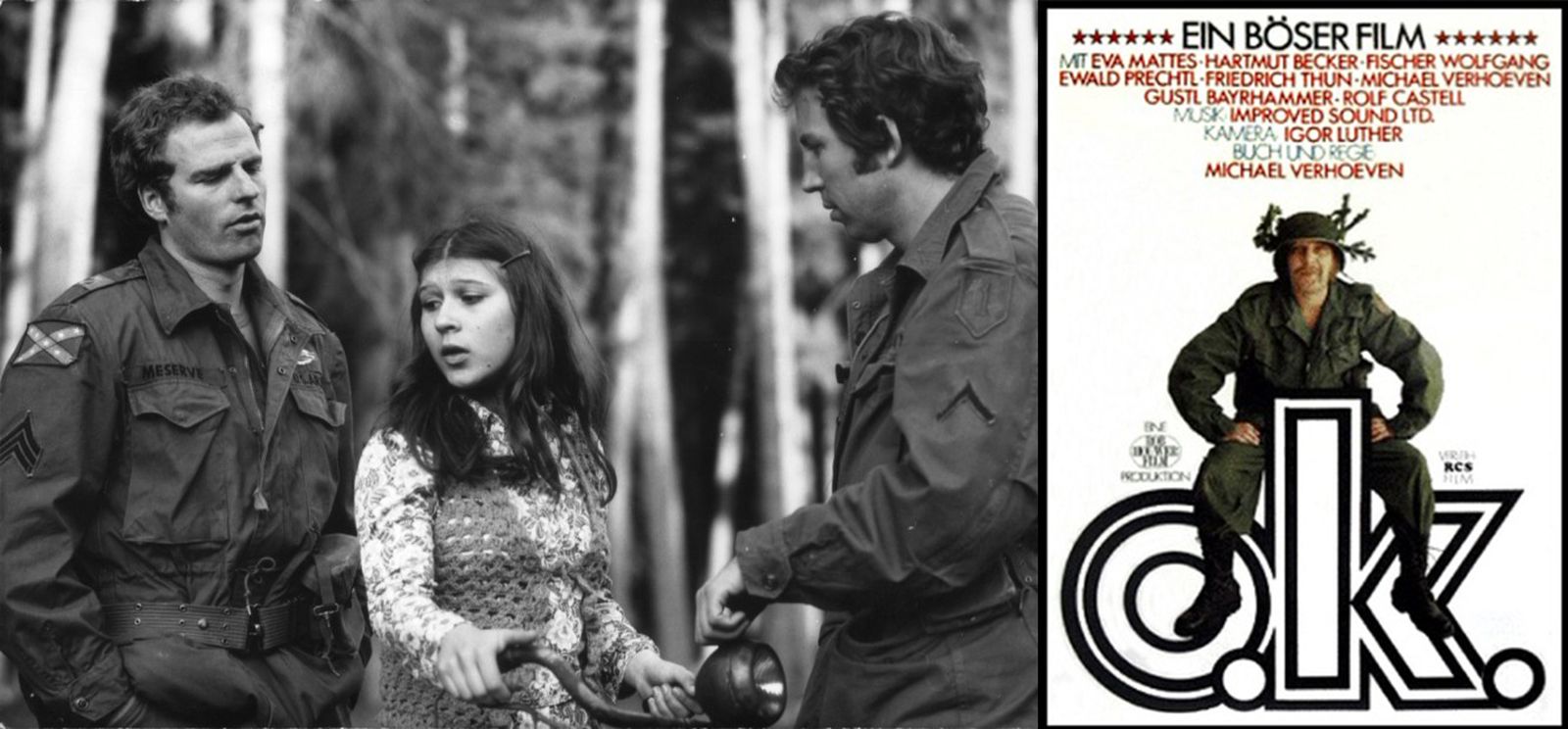

Настоящий скандал разразился в 1970 году вокруг фильма Михаэля Ферховена «O.K.» (ФРГ, 1970). Основанная на реальных событиях вьетнамской войны, эта баварская картина обнажала жестокость американских солдат. В центре сюжета — групповое изнасилование и убийство вьетнамской девушки Мао четырьмя американскими военными. Фильм вызвал бурные дебаты и обострил существующий кризис на фестивале. Помимо общих вопросов о свободе творчества и художественных критериях отбора, конфликт высветил и более специфическую проблему: Берлинале оставался витриной западной культуры для восточного блока, что вызывало критику за его явную зависимость от американского влияния.

После показа «O.K.» председатель жюри Джордж Стивенс, американский режиссёр и продюсер, осудил фильм как задевающий национальные чувства американцев, что спровоцировало протест среди кинематографистов. Несколько членов жюри подали в отставку, фестиваль оказался на грани срыва, и в итоге конкурс был досрочно прекращен.

Этот кризис вынудил организаторов задуматься о будущем Берлинале: следовало ли радикально реформировать фестиваль, отказавшись от его официального A-статуса, международного жюри и традиционных наград, или же сохранить существующий формат, но создать параллельную платформу для молодого и независимого кино?

Организаторы выбрали второй путь, следуя примеру Канн (секция Quinzaine des Réalisateurs) и Венеции (секция Giornate del Cinema Italiano). Так Берлинале сохранил свой статус фестиваля категории A, но одновременно запустил новую инициативу — Международный форум молодого кино (Das Internationales Forum des Jungen Films) — платформу для экспериментов и радикальных кинематографических высказываний.

ФОРУМ: как радикалы изменили Берлинале

Хотя создание Форума молодого кино стало непосредственным результатом событий 1970 года, недовольство форматом Берлинале и немецкой кинематографической культурой в целом возникло гораздо раньше. Еще в 1963 году группа киноманов организовала общество Freunde der Deutschen Kinemathek (Друзья немецкого киноархива), выступая против засилья коммерческого кино и доминирования голливудских студий. Их главной целью было продвижение эстетически смелого, инновационного кино, которое не вписывалось в традиционные фестивальные рамки.

В июле 1970 года, параллельно с основным фестивалем, Друзья киноархива провели альтернативное мероприятие в артхаусном кинотеатре Arsenal, назвав его Неделей молодого кино (Woche des Jungen Films). В программу вошли первая ретроспектива фильмов Райнера Вернера Фассбиндера, работы Розы фон Праунхайма, японское и кубинское кино, документальные фильмы Джонаса Мекаса и Роберта Крамера, а также ранняя классика Фёйада.

Когда возникла идея создать официальный Форум, естественным партнёром фестиваля стала именно эта группа энтузиастов, в частности Ульрих Грегор и его жена Эрика. Как позже вспоминал Грегор: «Мы действительно искали фильмы, обладающие нужным “революционным” духом». Их друг-киноман Мартин Зальцгебер станет руководителем секции "Панорама" на фестивале.

В отличие от основного конкурса, Форум радикально изменил принципы отбора фильмов. Если Берлинале ориентировался на традиционные полнометражные игровые картины, то Форум включал документальные, экспериментальные, короткометражные и политически ангажированные работы. Под лозунгом «показывать, поддерживать, распространять, архивировать» он не только демонстрировал кино, но и занимался его сохранением в архиве Немецкой кинематеки (Deutsche Kinemathek).

Форум был идеологически независимым и, в отличие от Берлинале, охотно принимал фильмы из социалистических стран, включая работы Дзиги Вертова, Александра Медведкина и Абрама Руума.

Со временем Форум стал влиятельной частью Берлинале, помогая расширить представления о международном кино. Здесь были открыты такие режиссёры, как Тео Ангелопулос, Мринал Сен, Шанталь Акерман и Аки Каурисмяки. В Форуме были впервые показаны «Отпуск без конца» Джима Джармуша и наделавшая шума «Грязная история» Жана Эсташа.

Однако по мере институционализации Форума возникла и обратная критика: акцент на артхаусе, авангарде и малоизвестных национальных кинематографиях привел к обвинениям в элитарности и изоляционизме. В глазах некоторых Форум оказался зажатым между «башней из слоновой кости» (эксклюзивным пространством для избранных) и «баррикадами» (радикальным политическим кино).

Ульрих Грегор не отказывался от этого сравнения и соглашался с тем, что для программы Форума важны фильмы-высказывания, но при этом добавлял: «Это должны быть хорошие фильмы».

Тем не менее, появление Форума молодого кино стало поворотным моментом в истории фестивального движения, окончательно закрепив переход Берлинале от политизированного западного витринного фестиваля к многогранной платформе для авторского кино со всего мира.

Берлинале №24: Запад смотрит советское кино и ненадолго забывает о «холодной войне»

Правительство ФРГ долгое время избегало включения фильмов из социалистических стран в конкурсную программу Берлинале, даже после реформ 1970 года. Первое приглашение восточноевропейским странам отправил Вилли Брандт еще в 1967 году, но делегации СССР и его союзников отказались участвовать: ГДР была полностью исключена из списка приглашенных.

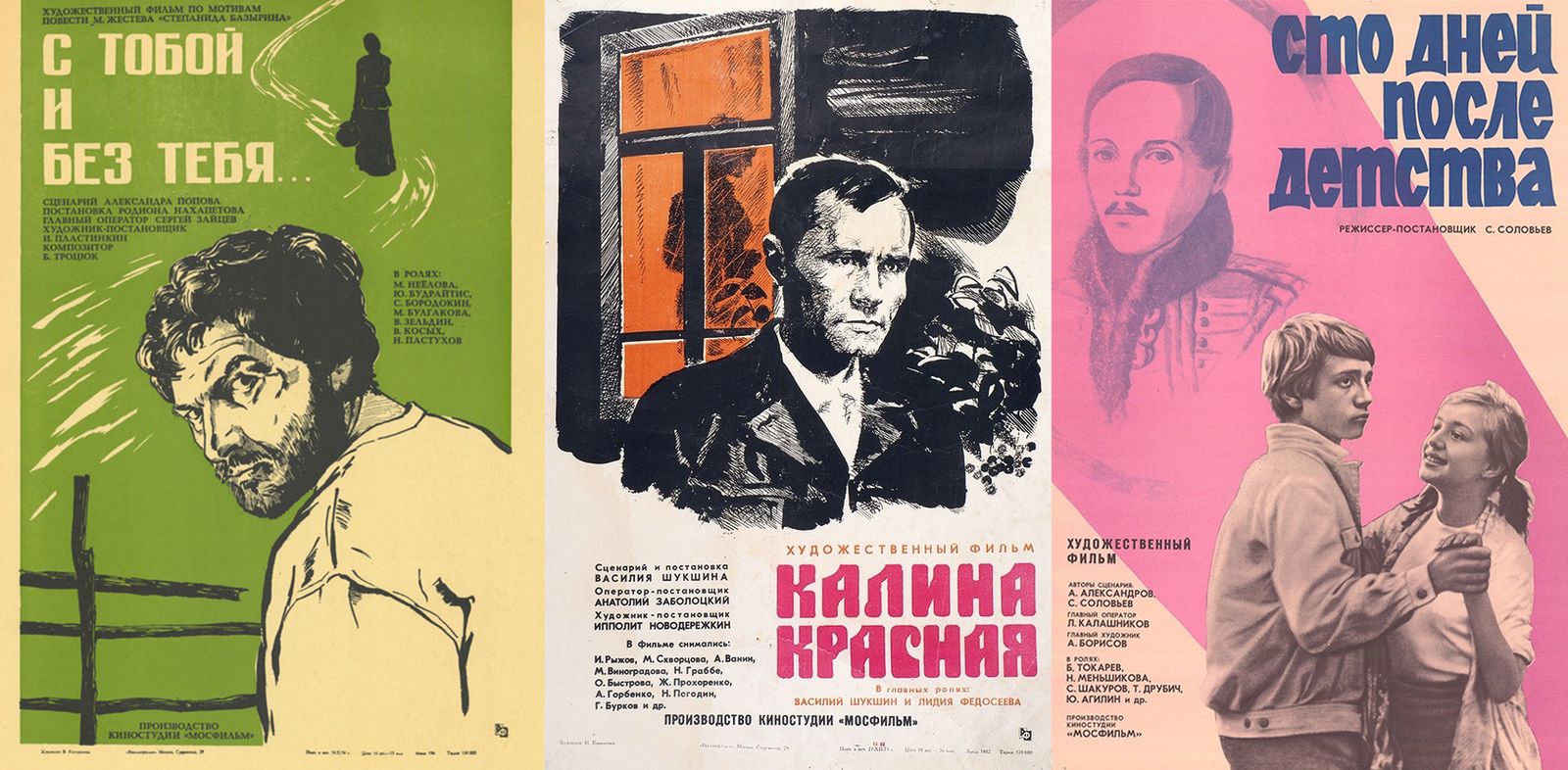

Только в 1974 году впервые на Берлинале, хоть и вне конкурса, показали советский фильм — «С тобой и без тебя» (1973) Родиона Нахапетова. Символично, что именно так можно было описать долгие и сложные отношения кинофестиваля с советским кинематографом. Попытки пригласить советские картины предпринимались неоднократно, но сталкивались с политическими барьерами — вплоть до тех пор, пока Вилли Брандт, коренной берлинец, не стал канцлером ФРГ. После подписания важных соглашений на высшем уровне диалог наконец сдвинулся с мёртвой точки.

Уже в 1975 году в секции Форум состоялся показ «Калины красной» Василия Шукшина, а в основном конкурсе «Сто дней после детства» Сергея Соловьёва получили второй приз.

Однако настоящий триумф наступает в 1977 году, когда «Восхождение» Ларисы Шепитько получает Золотого медведя. Фильм, своей экстатической религиозностью полностью ломающий канон советской партизанской драмы, был представлен на фестивале благодаря настойчивости его директора Вольфа Доннера, буквально выбившего копию фильма у советских властей. Победа Шепитько стала настоящей сенсацией: ее картина обошла самого Робера Брессона с фильмом «Вероятно, дьявол», которому достался лишь второй приз. Итоговый счет голосования жюри был 5:4. Решающий голос за советскую картину отдала американская актриса Эллен Бёрстин. Лариса Шепитько стала культовой героиней Берлинале и уже в следующем году вернулась в Берлин как член жюри.

В 1975 году «Якоб-лжец» (Jakob, der Lügner, 1974) режиссера Франка Байера по одноимённому роману Юрека Беккера становится первым фильмом ГДР, включенным в программу Берлинского кинофестиваля и получившим «Серебряного медведя». Это также единственный фильм ГДР, нормировавшийся на премию «Оскар».

В 1976 году Альфред Бауэр, основатель Берлинале и его бессменный директор с 1951 года, ушёл со своего поста. Его преемником мог стать Ульрих Грегор, но против него развернулась мощная кампания в прессе. Журналисты обвиняли его в симпатиях к «коммунистическому кино», что в условиях Холодной войны стало серьезным ударом по его кандидатуре.

Берлинале №25: Восхождение женщин

Победа Ларисы Шепитько стала не только триумфом советского кино, но и символом стремительного восхождения женщин-режиссеров на международную арену. 1975 год на Берлинале вошел в историю как «женский год»: главный приз получил фильм «Удочерение» венгерской режиссерки Марты Месарош. Эта глубокая и пронзительная картина рассказывает о работнице, которая, столкнувшись с равнодушием возлюбленного, решает удочерить девочку из детского дома. Фильм поднимает вопросы социальной и сексуальной эксплуатации женщин, разоблачая патриархальные структуры общества.

В Форуме сенсацией становится «Жанна Дильман, 23, Кай дю Коммерс, 1080 Брюссель» бельгийки Шанталь Акерман — четырехчасовой портрет сорокалетней вдовы и матери, которая в попытке сохранить самостоятельность совмещает рутинную домашнюю работу с проституцией, а затем совершает убийство. Камера фиксирует ее жизнь с почти документальной точностью, превращая фильм в феминистский манифест, показанный глазами женщины – как перед камерой, так и за ней.

1978 год вновь подтверждает усиление женского голоса в кинематографе: в центре внимания оказываются немецкие режиссерки Маргарете фон Тротта с фильмом «Второе пробуждение Кристы Клагес» и Ютта Брукнер с картиной «Совершенно дикая девушка». В 1990 году Кира Муратова получает специальный приз Берлинале за «Астенический синдром» – мощную работу, разоблачающую общественную апатию и внутреннюю опустошённость.

В этом году, на 75-м Берлинале, семь конкурсных фильмов сняты женщинами-режиссёрами, а доля кинематографисток во всех программах фестиваля превысила 40%. В жюри женщины уже который год численно превосходят мужчин – четыре против трёх.

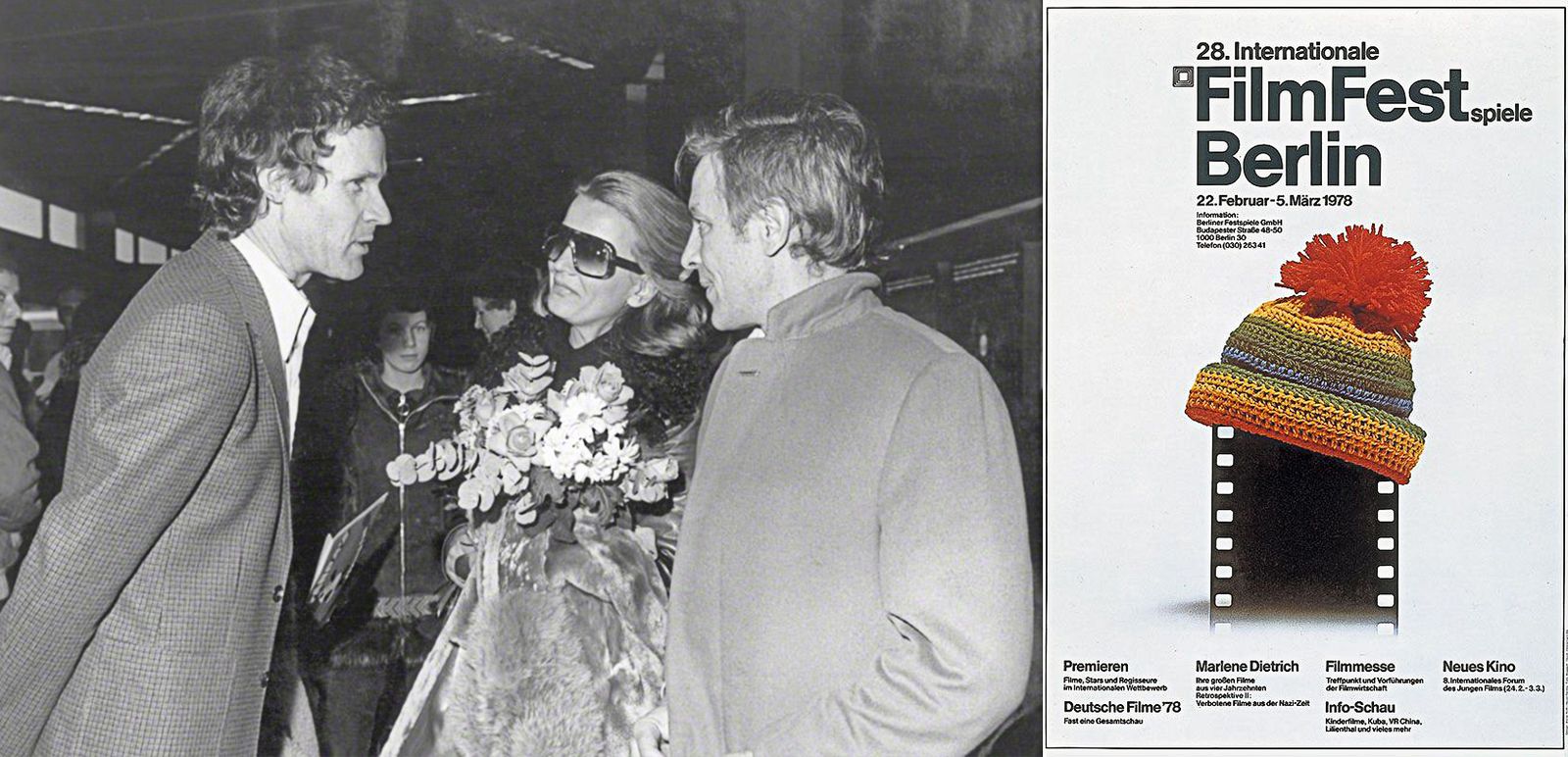

Берлинале №27: Переход на зимнее время

С момента основания Берлинале проводился в июне, оказавшись в тени между двумя гигантами — Каннским и Венецианским фестивалями. Однако в 1977 году президентом Берлинале становится леволиберальный кинокритик Вольф Доннер, пообещавший кардинальные перемены. Одним из первых его решений стал перенос фестиваля на февраль. Это не только позволило Берлинале выйти из тени конкурентов, но и превратило его в стратегическую площадку для голливудских продюсеров, стремящихся раскрутить своих номинантов перед вручением «Оскара».

Зимний формат фестиваля оказался неожиданно успешным: несмотря на промозглую погоду, зрительская активность превзошла все ожидания. Чтобы создать атмосферу уюта, каждому гостю фестиваля вместе с программой раздавали разноцветные вязаные шапочки – Берлинале становился не просто киносмотром, а живым культурным событием. В том же году фестиваль расширил свою аудиторию, запустив программу «Кино для людей от шести лет и старше», ориентированную на детского зрителя.

Казалось, что фестиваль вступил в новую эпоху, однако уже год спустя Вольф Доннер объявил о своей отставке. С 1980 года его преемником стал швейцарский документалист и фотограф Мориц де Хадельн.

Берлинале №29: Соцстраны оскорбились

Берлинале вновь оказывается в центре политического конфликта. Картина Майкла Чимино «Охотник на оленей» производит эффект разорвавшегося снаряда.

Снова Вьетнам сотрясает Берлинале. Но на этот раз оскорблен Восточный блок. Ссылаясь на Пятую статью фестивального кодекса, советская сторона заявляет, что картина оскорбляет подвиг вьетнамского народа. Напряжение усиливает начавшаяся незадолго до фестиваля китайско-вьетнамская война – первая вооруженная конфронтация между социалистическими странами, в которой Вьетнам оказывается жертвой.

В знак протеста делегации большинства соцстран демонстративно покидают фестиваль, увозя с собой свои фильмы и двух членов жюри. Скандал перерастает в политический фарс: уходящий с поста директор Берлинале защищает свободу художественного высказывания, западногерманские социал-демократы ловко используют ситуацию для набора политических очков перед выборами в Берлине, а фестиваль вновь оказывается в кризисе.

Морицу де Хадельну, едва вступившему в должность, приходится разбираться сразу с двумя конфликтами: налаживать отношения с социалистическими странами и одновременно усмирять недовольство западногерманской киноиндустрии. Немецкие режиссёры угрожают бойкотировать Берлинале, обвиняя фестиваль в недостаточной поддержке национального кино.

Демонстративный жест в сторону соцлагеря — включение в конкурс фильма ГДР «Соло Санни» (Solo Sunny, 1980) Конрада Вольфа. Эта картина, впоследствии признанная одной из ключевых в истории восточногерманского кино, получает в Берлине «Серебряного медведя» за выдающуюся актерскую работу Ренаты Крёснер.

Но и с западногерманскими режиссерами де Хадельн сумел найти общий язык: программа Берлинале 1982 года включала 92 немецких фильма. В фестивале приняли участие такие знаковые режиссеры, как Хайди Жене, Гельмут Хербст, Оттокар Рунце, Вернер Шрётер и, конечно же, главный триумфатор 32-го Берлинале — Райнер Вернер Фассбиндер.

Берлинале №32: Райнер Вернер Фассбиндер — триумф и прощание

На пресс-конференции по случаю премьеры «Тоски Вероники Фосс» Райнер Вернер Фассбиндер так описал своё отношение к Берлинале: «Я был однажды в Берлине с фильмом, за который должен был получить приз. Это “Эффи Брист”. И я очень удивился, что не получил награду. С тех пор я больше не удивляюсь».

Фассбиндер — бунтарь и визионер, драматург и актер, один из лидеров «нового немецкого кино». Он шел против течения, разрушая традиции и создавая свой кинематографический язык. Будучи активным сторонником реформ Берлинале, он поддерживал инициативу Форума и участвовал в жизни фестиваля. Но награды упорно обходили его стороной.

Ни «Эффи Брист», фаворит 1974 года, ни культовое «Замужество Марии Браун» не удостоились «Золотого медведя». Возможно, фестиваль просто не был к нему готов. В 1977 году Фассбиндер даже голосовал против «Восхождения» Ларисы Шепитько, демонстрируя свое несогласие с фестивальной политикой.

Но в 1982-м Берлинале, наконец, устраняет эту историческую несправедливость, присуждая «Золотого медведя» «Тоске Вероники Фосс» — трагической хронике падения кинозвезды 1950-х, рассказанной в стилистике старого голливудского кино. В этом фильме ощущается предчувствие конца — и это оказалось пророческим. Спустя всего четыре месяца после триумфа Фассбиндер умирает в возрасте 36 лет, исчерпанный работой и зависимостью.

Берлинале успел признать его гением, но для мира кино это было прощание. Фассбиндер оставил после себя более 50 фильмов, изменивших лицо немецкого кинематографа. Берлин сумел избежать ошибки, которую совершили Канны, так и не наградив главного революционера французского кино — Жан-Люка Годара.

Берлинале №35: Фестиваль отстаивает свою независимость

Федеральное министерство внутренних дел под руководством Фридриха Циммермана (ХСС) предпринимает попытку запретить показ фильма «Штаммхайм» (Stammheim, 1986) Райнхарда Хауффа — судебной драмы о процессе над участниками террористической организации Фракция Красной армии (РАФ). Эта леворадикальная группировка, действовавшая в ФРГ с 1970 по 1998 год, несла ответственность за 34 убийства, а также теракты, покушения и ограбления банков. Однако давление властей не увенчалось успехом — Берлинале отстоял право фильма на показ, подтвердив свою приверженность свободе выражения.

В том же году в секции Форум звучит девятичасовая документальная эпопея Клода Ланцмана «Шоа» (Shoah, 1985), ставшая событием мирового масштаба. А информационная секция Infoschau получает новое имя — «Панорама», подчеркивая широкий взгляд на кино. В отличие от конкурсной программы, здесь победителей выбирает не жюри, а зрители, что делает награды по-настоящему народными.

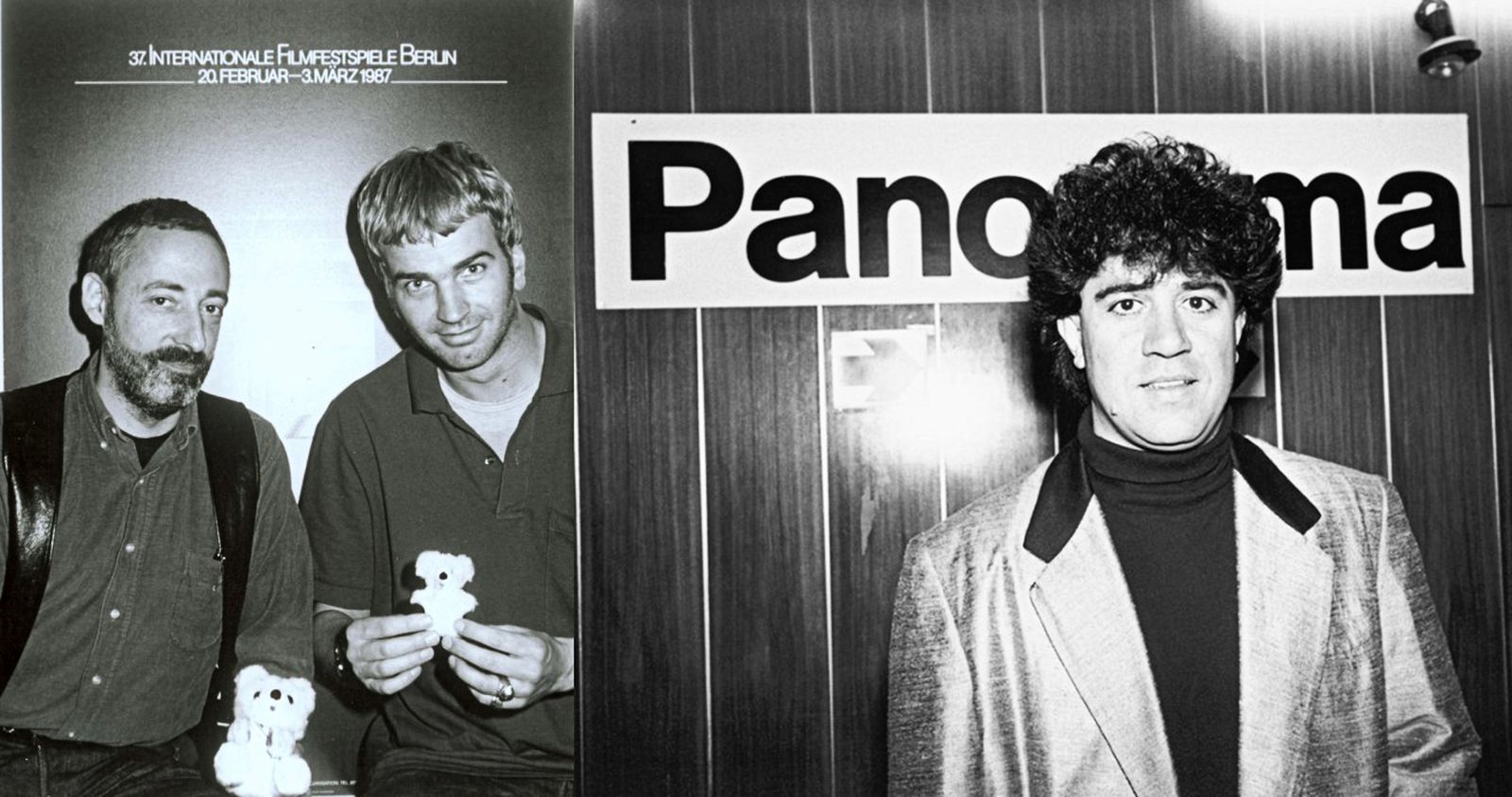

Берлинале №36: Плюшевые мишки

В 1987 году Виланд Шпек предложил Манфреду Зальцгеберу, руководившему «Панорамой», идею специальной награды Берлинского кинофестиваля, которую вручали бы лучшим фильмам на тематику однополой любви и гендерной идентичности. Зальцгебер поддерживает инициативу, но денег на официальную премию нет. Тогда Шпек действует нестандартно: покупает в универмаге плюшевых медведей, кладет их в конверты и отправляет первым лауреатам — Гасу Ван Сенту и Педро Альмодовару.

Плюшевые мишки стали новым «трофеем» для кинематографистов. Понадобилось немало усилий Зальцгебера и де Хадельна, чтобы премия стала престижной и узнаваемой. Однако путь к признанию был долгим: до 1990 года церемонии награждения проходили почти подпольно, в частных квартирах. Первый официальный банкет состоялся только спустя три года в берлинском гей-центре SchwuZ. В 1992 году Берлинале официально закрепил «Тедди» как часть своей программы, сделав премию неотъемлемой частью фестиваля.

Сегодня «Тедди» присуждается международным жюри из девяти человек в трех категориях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший художественный фильм» и «Лучший документальный фильм». Церемония проходит накануне вручения главного приза фестиваля, «Золотого медведя». Среди лауреатов — культовые режиссеры Дерек Джармен, Себастьен Лифшиц, Лукас Мудиссон, Франсуа Озон и председатель жюри 75-го Берлинале Тодд Хейнс.

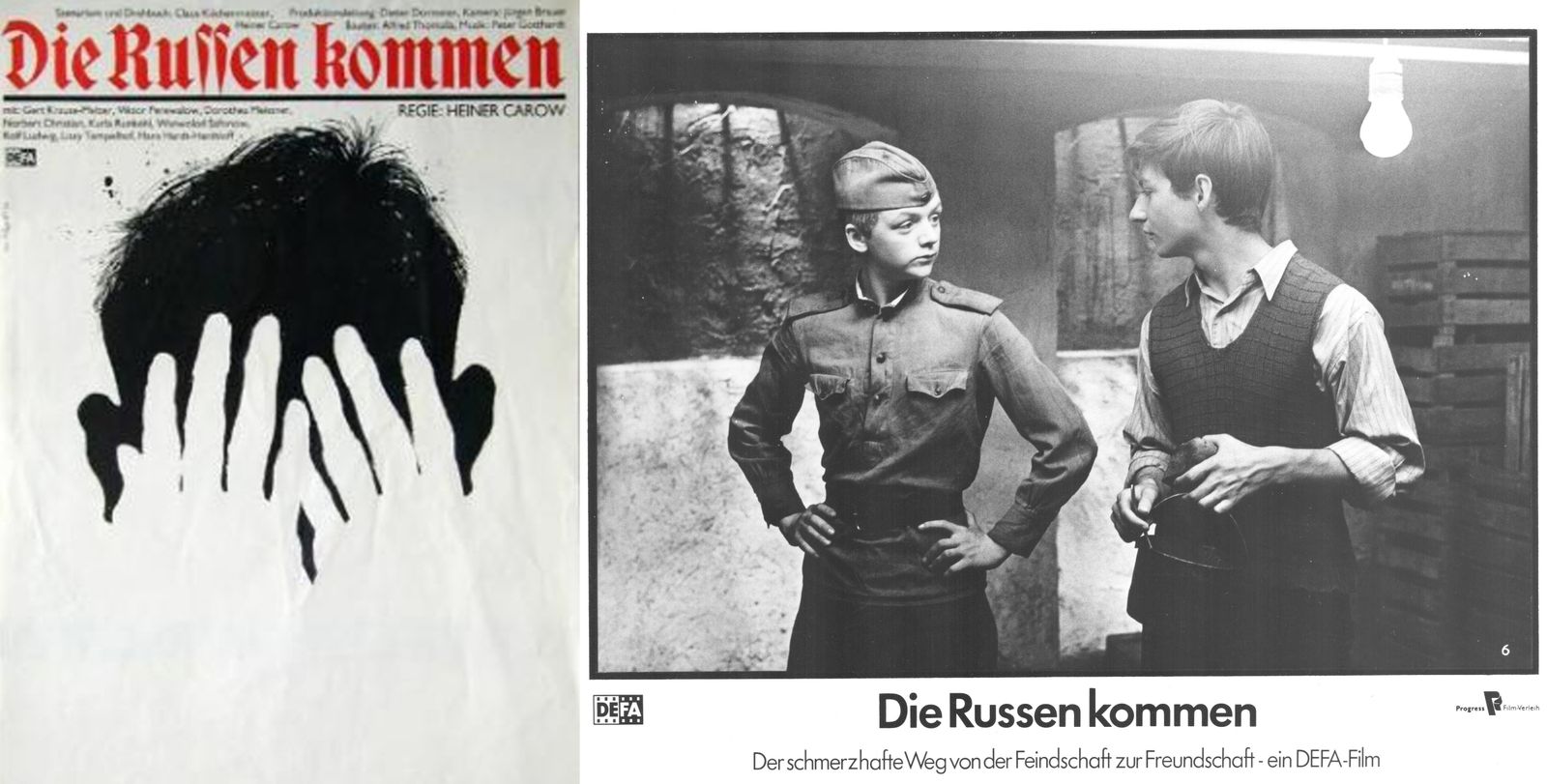

Берлинале №37: Накануне Wende — Мирной революции и Воссоединения Германии

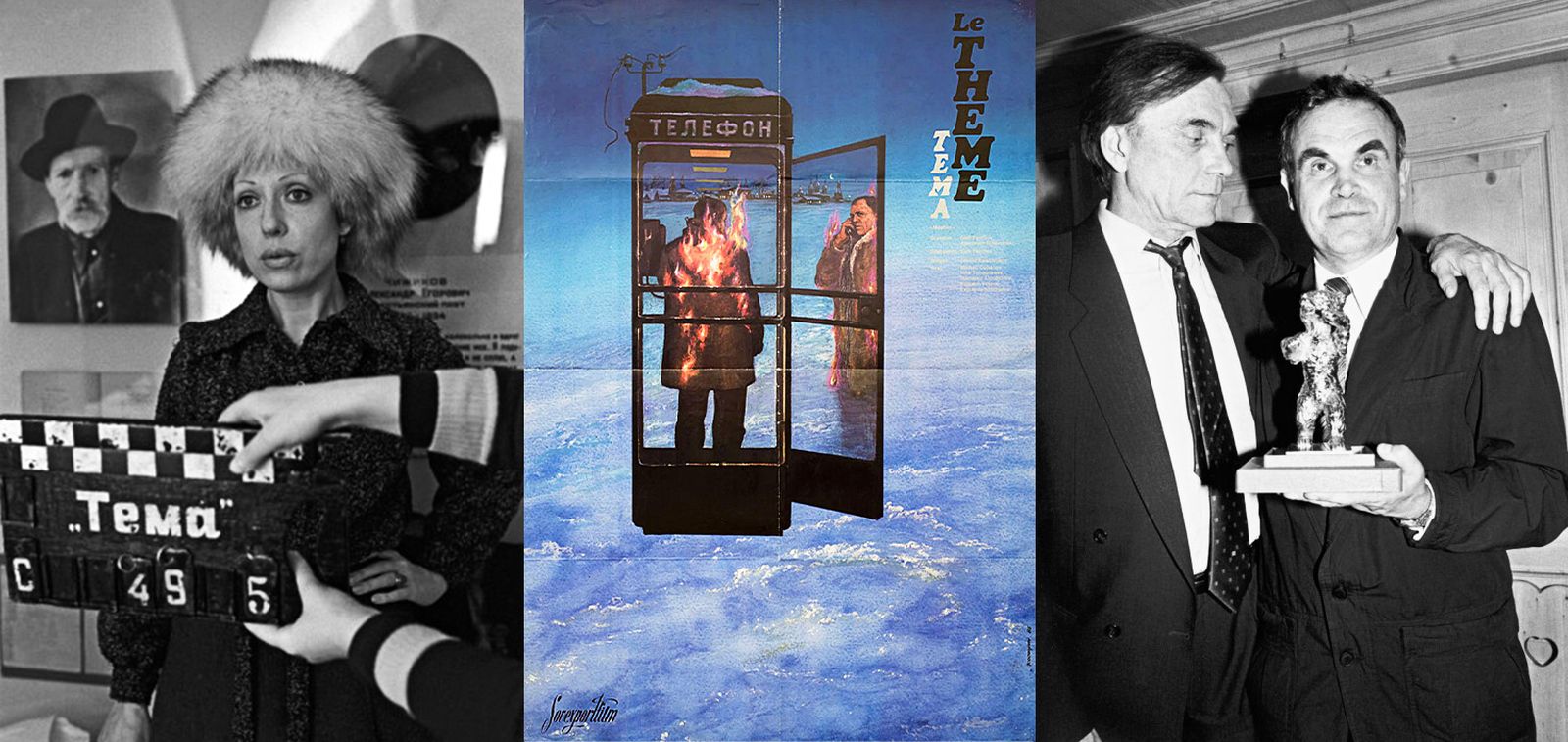

За два года до Мирной революции в ГДР и падения Берлинской стены объявленная президентом СССР Горбачевым перестройка позволила привезти в Берлин фильмы, ранее запрещенные цензурой. Впервые в конкурс Берлинале попали фильмы, еще недавно обреченные на забвение: «Тема» Глеба Панфилова с его женой Инной Чуриковой в главной роли (три года назад награжденной в Берлине за лучшую женскую роль в «Военно-полевом романе») и «Скорбное бесчувствие» Александра Сокурова.

Интерес к советскому кино был колоссальным. Киновед Андрей Плахов, занимавшийся в те годы реабилитацией запрещенных фильмов, вспоминал:

«Я оказался в Берлине на день раньше остальной делегации, и журналисты со всего мира буквально накинулись на меня с вопросами: что происходит в России, куда движется кино, что думают и чего хотят молодые режиссёры? За десять дней мне пришлось дать не меньше тридцати интервью».

Позже в Берлин прибыл Элем Климов — легендарный режиссер и лидер Союза кинематографистов, известный публике не только как автор фильма «Прощай, Матёра», но и как вдовец Ларисы Шепитько. Его встреча с «крёстным отцом» Голливуда Джеком Валенти стала одним из знаковых событий фестиваля.

Главный приз — «Золотой медведь» — достался «Теме», обойдя даже «Взвод» Оливера Стоуна. В результате долгой прогулки по барам в честь победы, множественно обмытый «Золотой медведь» Панфилова потерялся. На следующий день его вернул добросовестный хозяин одного из питейных заведений.

Однако интерес к советскому кино угас так же стремительно, как вспыхнул. Уже в 1988 году, несмотря на успех «Комиссара» Александра Аскольдова, «Золотого медведя» увез китайский режиссер Чжан Имоу за его режиссерский дебют «Красный гаолян». А год спустя Берлинская стена пала, и внимание фестиваля переключилось на бывшую ГДР, Центральную Европу и Китай. Мир кино и фестивальное движение переживали очередное этапное изменение.

1980-е: Фестивали как институт культурной дипломатии

В 1980-е годы кинофестивали перешли в новую фазу — из витрин национальных кинематографий и артхаусных премьер они превратились в глобальную индустрию.

Фестивальное движение распространилось за пределы Европы и Северной Америки, охватив Латинскую Америку, Азию, Ближний Восток и Африку. Вместе с этим сформировался международный фестивальный круг, в который вошли как классические смотры — Канны, Венеция, Берлин, — так и новые центры притяжения: Торонто, Сандэнс, Локарно, Роттердам, Пусан.

Фестивали стали не только платформой для демонстрации кино, но и важным механизмом кинорынка, через который продюсеры и дистрибьюторы продвигали фильмы. Однако участие в этом движении требовало новых правил игры. Главным критерием успеха стала эксклюзивность премьер — если раньше фильм мог путешествовать по разным фестивалям, то теперь организаторы боролись за право первого показа. Возросла и конкуренция за награды: в 1960–70-е призы были важны, но вторичны, а к 1980-м они стали инструментом привлечения внимания прессы и индустрии. Без престижных призов фестивали теряли влияние, а их фильмы — шансы на дистрибуцию.

Расширение фестивального движения вызвало противоречия. Традиционные европейские площадки утратили монополию, но при этом открылось больше возможностей для региональных кинематографий. Философы Майкл Хардт и Антонио Негри описывали этот процесс через концепцию детерриториализации: в постмодернистскую эпоху границы власти размылись, и мир превратился в сетевую систему.

Этот сдвиг отчетливо проявился в кино. В 1980–90-е возникли мощные региональные фестивали — Пусанский (Южная Корея), Марракешский (Марокко), Гаванский (Куба), Мумбайский (Индия), — которые поддерживали свои национальные кинематографии. Кинофестивали окончательно перестали быть исключительно европейским феноменом: они превратились в инструмент культурной дипломатии и глобального кинематографического разнообразия.

Тем не менее старые центры влияния не исчезли. Голливуд и крупнейшие западные продюсерские компании по-прежнему доминировали на ведущих фестивалях, таких как Канны и Берлин. Однако новая фестивальная структура позволила независимым авторам и кинематографиям «глобального Юга» выйти на международную арену и заявить о себе.

Берлинале №49: Кинособытие в самом центре объединенной столицы

Маркетинг городов существовал задолго до эпохи глобализации, но именно она сделала его неотъемлемой частью политики мегаполисов. Берлин — яркий тому пример. Ещё в 1970 году депутат парламента Хайнц Целлермайер защищал Берлинале после скандала вокруг фильма «O.K.» Михаэля Ферховена, утверждая, что без крупных конференций, конгрессов и работающего кинофестиваля город не сможет претендовать на статус мирового центра. Перенос фестиваля на Потсдамскую площадь — одна из самых успешных стратегий городского маркетинга.

После объединения Германии 3 октября 1990 года возникла острая потребность в общем пространстве, объединяющем Восточный и Западный Берлин. Хотя статус столицы вернулся Берлину 20 июня 1991 году после напряженных 11часовых дебатов в Бундестаге, городу требовалось нечто большее, чем просто политические символы прошлого. Потсдамская площадь идеально подходила для новой столицы: некогда самый оживленный перекресток Берлина, после возведения стены он оказался в пустынной «ничейной земле» между Востоком и Западом.

В 1990 году пространство вновь открылось, и власти начали активное привлечение инвесторов для создания современного городского центра. Такие корпорации, как Sony и Daimler-Chrysler, заказали ведущим архитекторам проект площади с высотными зданиями из зеркального стекла, напоминающими американские бизнес-кварталы 1980-х. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию: поклонники авангардной архитектуры критиковали излишнюю коммерциализацию пространства. Вдобавок вскоре стало ясно, что большинство международных компаний не перенесут сюда свои штаб-квартиры, и концепцию пришлось менять.

Решение оказалось элегантным: ставка была сделана на культурный профиль Берлина. Потсдамская площадь стала аудиовизуальным и развлекательным центром города. Здесь построили мультиплексы, современный музей кино, а кульминацией преобразования стало перенесение Берлинале из престижного западноберлинского кинотеатра Zoo-Palast в этот новый район. Этот шаг гарантировал Потсдамской площади мировое признание и закрепил ее статус как сердца нового Берлина.

Перенос фестиваля был политическим решением, но он оказался и стратегическим ходом, превратившим Потсдамскую площадь в символ обновленной столицы и триумфом городского маркетинга. Вдобавок это позволило организаторам фестиваля сконцентрировать главные события фестиваля в одном центре.

2002: Де Хадельн, осуществивший исторический переезд Берлинале на новую территорию, покидает Берлинале после 22 фестивалей. Его место занимает бывший редактор «Konkret» Дитер Косслик.

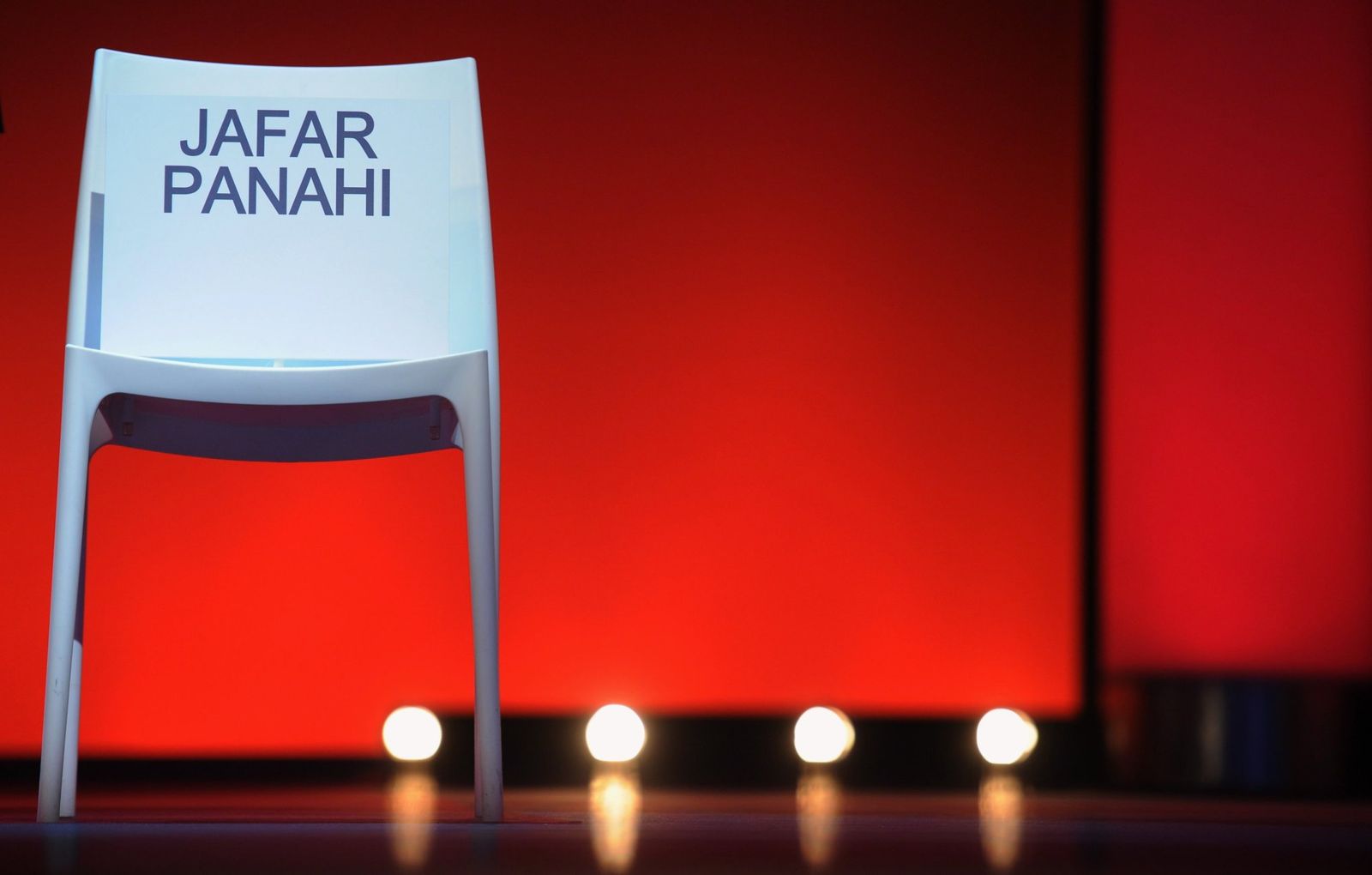

2011: Иранскому кинорежиссеру Джафару Панахи не разрешают заседать в Международном жюри Берлинале, поскольку Иран, где ему запрещено работать, не позволяет ему покидать страну. Во время церемонии открытия фестиваля на сцене устанавливают пустой стул с именем режиссёра в знак солидарности.

XXI век: От политического манифеста к индустриальному хабу

В 1990-е Берлинале стал ключевой площадкой для кинематографий Восточной и Центральной Европы, сохраняя при этом политическую ангажированность. Так, в 2003 году, на фоне протестов против Второй войны в Персидском заливе, главный приз достался фильму «В этом мире» Майкла Уинтерботтома — истории афганских беженцев. Это подтвердило новую роль фестиваля как пространства для обсуждения глобальных проблем.

Однако в XXI веке Берлинале потребовалось не только сохранить актуальность, но и найти новую стратегию развития. Одним из главных решений стало создание Berlinale Talents — образовательной платформы для молодых кинематографистов. Фестиваль больше не ограничивался показами, а превращался в центр профессионального обмена, связывающий режиссеров, продюсеров и критиков.

Кинофестивали сегодня и Берлинале один из лучших тому примеров — это не только сцена для авторского высказывания, но и мощные институциональные игроки, влияющие на мировой кинопроцесс. Они поддерживают кинопроизводство, развивают сценарии, стимулируют международное сотрудничество и обеспечивают финансовые сделки. В этом смысле кинофестивали окончательно вышли за рамки своих традиционных ролей, став полноценными центрами глобальной киноиндустрии.

2013: Новый рекорд: на Берлинале продано более 300 000 билетов. Его побьют уже в следующем году, и количество проданных билетов теперь будет стабильно превышать 300 тысяч билетов. Исключением станут лишь годы, затронутые пандемией.

2020: Новый дуэт руководителей: Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

2021: Пандемия. Берлинале снова пройдет летом, после онлайн-версии зимой.

2023: Спустя год после начала войны в Украине российские фильмы не были полностью исключены из программы Берлинале, но подвергались тщательной проверке на предмет государственной поддержки и контроля. В итоге единственной картиной, допущенной к показу, стал «Зумич» — фильм, созданный в сотрудничестве России и Объединённых Арабских Эмиратов.

Берлинале №74: Переломный год

В прошлом году эпоха экспериментального двойного руководства Карло Шатриана и Мариетт Риссенбек подошла к концу. Международное жюри основного конкурса во главе с Люпитой Нионго присудило главный приз документальной ленте «Дагомея» режиссерки Мати Диоп и на церемонии Риссенбек поприветствовала сидящую в зале новую руководительницу Берлинале — Тришу Таттл. Шатриан с печальной улыбкой сказал, что в следующем году он вернется, чтобы занять лучшее из мест — в зрительном зале.

Перемены были неизбежны: конкурс оказался слабым и невыразительным, без громких премьер, сопоставимых с «Анатомией падения» Жюстин Трие в Каннах или «Бедными-несчастными» Йоргоса Лантимоса в Венеции. Тем временем Таттл, зарекомендовавшая себя как талантливый организатор и художественный куратор Лондонского кинофестиваля, уверенно берёт курс на обновление. К юбилейному 75-му Берлинале ей удаётся привлечь два миллиона евро и новых спонсоров, открывая фестивалю перспективы для нового этапа развития.

Фестиваль 2024 года запомнился чрезмерным даже по меркам Берлинале количеством скандалов. Иранский режим запретил режиссерам Марьям Могаддам и Бехташу Санаихе посещать фестиваль, где был представлен их фильм «Мой любимый торт». На европейской премьере фильма Атома Эгояна «Семь покрывал» публика освистала министра культуры Клаудию Рот, которая стояла за увольнением Шатриана и Риссенбек.

Уходящее руководство фестиваля подверглось резкой критике за отправку приглашений на открытие двум политикам из правопопулистской партии AfD. Это вызвало возмущение среди кинематографистов и общественности, а также массовые протесты на красной дорожке и открытые письма с требованием отозвать приглашения. В итоге дирекция фестиваля была вынуждена публично объясниться.

Во время фестиваля сотни участников — как бывших, так и нынешних — подписали открытые письма с критикой Берлинале за соучастие в цензуре про-палестинских голосов в Германии. Среди подписантов были более 280 выпускников Berlinale Talents, более 190 режиссеров, чьи фильмы вошли в программу фестиваля, а также более 60 подрядчиков, работавших на фестивале.

В отличие от быстрого ответа на общественное возмущение по поводу приглашения представителей ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), руководство Берлинале хранило молчание перед лицом требований своих кинематографистов, выпускников и сотрудников поддержать палестинский народ.

Дополнительный резонанс вызвал инцидент с Instagram-аккаунтом, связанным с секцией «Панорама». В нем появилось заявление, якобы сделанное от лица организаторов фестиваля, где говорилось: «Мы признаем, что наше молчание делает нас соучастниками продолжающегося геноцида Израиля в Газе и этнической чистки Палестины». В публикации также добавлялось: «От нашего неразрешенного нацистского прошлого до нашего геноцидального настоящего – мы всегда были на неправильной стороне истории».

Через несколько минут основной Instagram-аккаунт Берлинале заявил, что учетная запись была взломана, а опубликованные посты «не отражают позицию фестиваля».

Фильм «Другой земли нет» о деревне на Западном берегу Иордана, на месте которой должен появиться израильский военный полигон, получает приз зрительских симпатий в секции «Панорама». Политическая благодарственная речь палестино-израильского режиссерского дуэта Базеля Адры и Юваля Абрахама была обвинена местными политиками в Берлине в антисемитизме. Когда осенью фильм выйдет в кинотеатрах, в прессе о нём больше не будет никаких упоминаний.

Решение жюри вручить главный приз документальному фильму «Дагомея» вызвало споры среди критиков. Фильм обвинили в недостаточной глубине и политической предвзятости при выборе победителей, что усилило недовольство качеством конкурсной программы.

Эти инциденты подчеркнули политизированность фестиваля и вызвали широкую дискуссию о его будущем.

Берлинале №75: Триумф и травма

Юбилейный Берлинале запомнится не только сильной программой, но и рекордным вниманием со стороны публики, прессы и кинематографистов. Продано беспрецедентное количество билетов, залы пресс-показов были заполнены до отказа, а Европейский кинорынок пережил небывалый наплыв участников. Наряду с традиционно активными представителями Германии, США и Европы, значительно возросло число дебютантов из Индии и Восточной Европы.

Более тысячи показов подарили зрителям и журналистам возможность увидеть мир с самых разных ракурсов. Кино способно очаровывать игрой, чудом и мечтой, но также пробуждать размышления, воспоминания и дух сопротивления. Берлинале стал пространством для открытий, встреч и диалога — настоящим праздником кино и жизни в мегаполисе, где демократия остается живой, а гостеприимство простирается за пределы границ и убеждений.

Каждый Берлинале обычно несет сквозную тему — будь то постколониальное прошлое, война или права беженцев. Через кинофестиваль стремится исследовать актуальные вызовы современности. Однако в юбилейном выпуске, словно в зеркале разрозненного мира, этой общей темы не чувствуется. Политическое кино звучит громко: миграционная политика США, последствия трагедии в Израиле, правый сдвиг в Германии — но ни одна из этих тем не становится доминирующей.

И все же, если прислушаться, сквозной мотив есть. Это психическое здоровье и травма.

Травма — модное слово в наши дни, поэтому к нему перестают относиться всерьез. Но травма — не метафора, а суть жизни в эпоху неустойчивости. Фильмы один за другим показывают мир, в котором прежние ориентиры больше не работают. Ни моральный компас, как у героини Джессики Честейн в «Мечтах», ни психотерапевтические советы, которые получает героиня Роуз Бирн в «Если б у меня были ноги, я бы тебя пнула», не помогают выжить в хаосе.

Молодые герои «Ари» кажутся избалованным поколением, неспособным выдержать удары судьбы. Но в действительности они оказались в мире, где добросовестность, образование и преданность больше не гарантируют будущего. В мире, где всё зыбко и бесконечно накапливает стресс, даже незначительное потрясение может стать последней каплей.

Фильмы Берлинале, словно сговорившись, раз за разом напоминают: неустойчивость — не сбой системы, а ее фундаментальное состояние. «Микки 17» Пон Чжун Хо вскрывает иллюзию технологического прогресса, который не уравнивает шансы, а лишь усиливает хаос, превращая нестабильность в инструмент извлечения прибыли. Технологии служат не людям, а тем, кто ими владеет. Семнадцатый клон Микки — это символ распадающегося, фрагментированного, лишенного опоры «я» в мире, где стабильность становится привилегией.

На экранах — тревожные картины эпохи. Распад сообществ, тотальная слежка, исчезновение права на частную жизнь. Недоверие между людьми, страх, аномия. Игровые системы заманивают в виртуальные ловушки, власть целенаправленно выхолащивает критическое мышление. Где-то тикает отсчет к ядерному апокалипсису, питая неосознанный ужас. Мир труда превращается в арену бесконечной конкуренции — работники сражаются не только друг с другом, но и с искусственным интеллектом, цепляясь за каждую новую возможность. Всё это усугубляется ухудшением экологии, нехваткой ресурсов и неизбежной угрозой климатической катастрофы.

Фестиваль, как чуткий сейсмограф времени, фиксирует эту зыбкость, разлетающиеся в стороны ориентиры, тревожное ожидание будущего, которое с каждым годом кажется всё менее предсказуемым.

Эта боль, эта травма становится почти осязаемой — многие фильмы Берлинале воздействуют не только на сознание, но и на тело зрителя. Возможно, это болезненное ощущение в теле делает отталкивающий жанр «телесного хоррора» таким привлекательным в наше время.

Вместе с персонажами мы теряем доверие к реальности — границы между вымыслом и правдой размываются до предела. Сомнение в окружающем ведет к сомнению в себе, а утрата связи с собственным телом — к отчуждению от других.

Предлагаемые же решения всегда сводятся к индивидуальному выбору: сильнодействующие препараты, психотерапия, смена образа жизни, операции. Но мы не можем устранить коллективные проблемы личными методами. Нет таблетки от войны. Нет терапии, способной отменить климатическую катастрофу. Нет диеты, защищающей от жестокой миграционной политики.

Осознание этого бессилия ранит еще сильнее. Но, возможно, именно кино способно предложить альтернативу. Оно напоминает, что наша травма — не просто дефект, нечто, что нужно исправить, а источник смысла. Принять свою боль, восстановить связь с телом — значит научиться видеть и чувствовать мир иначе. Такое осознание рождает эмпатию, а из эмпатии — силу менять систему.

Вот что говорит мне мое тело, растворяясь в темноте кинозала среди сотен других тел.