Издательство «Чёрная сотня» изначально задумывалось как микрокорпорация: из-за отсылки к крайне правому движению дореволюционной России их книги не брал ни один магазин, поэтому продукцию начали реализовывать через интернет и пункты выдачи, а затем в собственных книжных лавках «Листва» в Петербурге и Москве. Уже восемь лет издательство выпускает всего по две-три остросоциальных и исторических работы в год, но тиражи раскупаются практически сразу, а бюджета «Чёрной сотни» хватает на постоянное планомерное развитие, серьёзные проекты и даже открытие второго экспериментального издательства.

Журналист Алексей Свиридов поговорил с основателем «Чёрной сотни» Дмитрием Бастраковым о том, как националистические взгляды команды влияют на работу «ЧС» и ассортимент «Листвы», и чего ждать от издательства в будущем. Дмитрий рассказал, почему книга Евгения Норина «Чеченская война» разлетелась по предзаказу в новогоднюю ночь, чем будет заниматься новое издательство, как офлайн-площадки для дискуссий сегодня снова становятся ценными, а книги превращаются в объекты искусства со стеклянным переплётом, а также о том, зачем сербские студентки-слависты помогали переводить российские комиксы, кого Бастраков считает действительно русским, и как ФСБ угрожала ему за мемуары ополченца ДНР.

«Мы — Микрокорпорация». О книжной лавке и издательстве

— Московской «Листве» исполнился год. Можете подвести какие-то итоги?

Да, я успел подвести для поста праздничного. Мы провели за этот год более восьмидесяти мероприятий, из них около десяти — вечеринки и концерты, а остальное, в основном, всякие лекции — академические и не очень. Книг мы, кстати, продали — не знаю, много это или мало по сравнению с другими книжными, — где-то 13 тысяч.

— Для человека, который не продает книги, звучит как много!

Звучит как много, но я не знаю, какие цифры у подобных магазинов (хотя подобных магазинов нет).

— У вас недавно вышел первый том книжки Евгения Норина «Чеченская война». Расскажите про нее поподробнее — что за человек Норин и чем вообще эта книжка интересна?

Ну, во-первых, Евгений Норин — это военный историк, специалист по конфликтам на постсоветском пространстве. Известность широкую он получил, насколько я помню, когда был автором «Спутника и Погрома», и, собственно, книга является расширенной версией его цикла статей про Чеченскую войну на этом ресурсе. Только если тогда она была написана на довольно скорую руку и имела много неточностей, то эти несколько лет он её дорабатывал, расширял, уточнял. Уникальность книги в том, что это первое — не знаю, насколько корректно говорить «фундаментальное», но наверное корректно — исследование войны, её общий обзор. До этого издавалось много книг про какие-то отдельные бригады, эпизоды, направления, а вот про что-то общее, от начала и до конца — первая такая книга. Причем она без супер-глубокого погружения — для массового читателя, который найдет там любые ключи, чтобы изучать тему дальше. К тому же, уникальность книги в том, что там есть редкие красивые фотографии, которые до этого не публиковались — нам удалось раздобыть архив фотокорреспондента Александра Неменова.

Что еще важно — это наша самая продаваемая книга за всю историю, главный бестселлер. За новогоднюю ночь, когда мы только открыли предзаказ, уже продали больше тысячи книг. Мы тогда просто ошалели от того, насколько это людям интересно. То есть буквально полночь, а уже со всех регионов заказы валятся. И трех с половиной тысячный тираж уже подходит к концу, хотя книга вышла чуть больше месяца назад — сейчас мы уже сдаем в печать второй тираж.

Также это первая книжка, в которой поставлен бренд издательства книжного магазина «Листва». Мы хотим в этом году расширяться в издательском направлении и выпускать то, что не очень подходит под формат «Черной сотни».

— Расскажите про новое издательство.

Оно будет экспериментальным: мы будет делать уже не такие основательные книги, как в «Черной сотне». Если в «ЧС» мы делаем что-то фундаментальное, большое, по 2-3 книги в год, то «Листва» задумывается как некая песочница, где мы будем пробовать выпускать много книг — с десяток в год — делать малотиражные, нишевые вещи. Основные направления у нового издательства — актуальная политика, контркультура, публицистика и художка. Из тех, с кем мы сейчас точно уже договорились, — Саша Скул с его книжкой «Мобы» про субкультуры. Понятно, что она в «Черную сотню» никак не вписывается. Другие же проекты ещё под вопросом — нужно ждать договора с авторами. Книги должны вылетать как пирожки.

— Немного поиграем в краеведческий музей. Когда вы только открыли в Москве книжный — сразу стали героями новостей. «Либеральная критика в трансе», как пел Елизаров. Зачем вообще издательству нужен свой книжный магазин?

Объясняю: с самого начала, с 2013 года, наше издательство отличается от любого другого тем, что у нас есть своя собственная система. Мы сразу стали микрокорпорацией, потому что нас не брали из-за названия даже книжные магазины. И мы понимали, что если через книжные не реализовывать товар, то на этом невозможно ни заработать, ни хоть как-то развиваться, потому что большинство прибыли всегда остается у перекупщика. Как пример: если себестоимость книги 200 рублей, в розницу она стоит 700 рублей, то книжный магазин её возьмет на реализацию рублей за 400 максимум.

Поэтому мы сразу сделали интернет-магазин — в первую очередь продавали через него, через комьюнити: у нас были свои курьеры сразу в Питере и Москве — традиционная фишка издательства. И там же рос запрос на постоянные торговые точки. Сперва мы не продавали ничего по книжным магазинам, а только когда очень просили, договаривались о своих пунктах выдачи — они начинались с квартир друзей, а потом перешли в чайный клуб «Души не чаю», магазин «Кириллица» в фонде славянской письменности. Мы понимали, что там идет основной массив продаж, и в 2016-м открыли в Питере первый магазин-лавку — «Лавку черносотенца». Просто как эксперимент — попробовать. Это была трех-четырехметровая стойка творческого кластера, и мы начали брать книги у знакомых издателей. По чуть-чуть стали собираться люди, вокруг нас начался движ, и мы поняли, что эту штуку надо масштабировать. Уже через полгода у нас всё было заставлено книгами, и мы стали небольшим, но полноценным книжным магазином.

В 2018-м переехали на Литейный — уже свое помещение взяли более-менее приличное. Это тоже была некоторая подготовка к Москве, где мы собирались открываться не раньше 2021–2022 года, но вот выдался шанс. Помещение, в котором мы сейчас находимся, освободилось — здесь не выжил книжный магазин «Читалка». У нас тут был пункт выдачи последний год — не надо переучивать аудиторию, ремонт хоть здесь был и другой, но в целом планировка под ключ — полки есть и прочее. Надо быть дураком, чтобы таким шансом не воспользоваться, и мы, как только место освободилось, в июне сами узнали, что у нас будет книжный магазин. За два месяца мы всё здесь приготовили.

— Ваш книжный открылся на месте «Читалкафе». В прощальном посте «Читалка» сообщала, что де факто магазин почти не изменится. Расскажите об этой преемственности. Вы стараетесь делать книжный магазин для всех? А какие-то постоянные лекторы «Читалки» согласились продолжать сотрудничество?

Вообще всё другое — полностью другой ассортимент, другие лекторы. Преемственность только как общий вид магазина, хотя цвета поменялись, пол поменялся. Не сказал бы, что преемственность от «Читалки» какая-то есть. Мы пытались с их лекторами говорить, но они не очень подходят под нашу аудиторию — это другая публика. Но люди, которые ходили в «Читалку», продолжают ходить сюда и находят здесь себе книги — в этом плане да, на месте одного книжного вырос другой. Всё же преемственность в данном случае немного про другое — здесь как продавали книги, так и продают, как это было местом для встреч, чаепитий и лекций, так и осталась.

— Очень странное время вы выбрали для открытия. Когда все книжные, наоборот, закрываются, вы решили открыться. Почему так вышло?

Это иллюзия, на самом деле, что книжные закрываются, потому что и книжных, и издательств за период корона-кризиса стало только больше. Так же, как в Донецке (общаюсь с владельцем книжных сетей, мы с ним работаем), — как война началась, люди стали больше читать, покупать книги, больше ходить на лекции и прочее. Потому что во время кризиса всегда повышается потребность не то что в эскапизме, но в каком-то подобном досуге. Всё уходило-уходило в интернет, а здесь пошло от обратного — соответственно, офлайн становится не то чтобы более элитарным, но более ценным. Поэтому это идеальное время было: слабые умирали, новые — закреплялись. В Питере быстро умер «Марки и закладки», еще несколько магазинов, но другая половина из открывшихся в последние годы сейчас вполне живут и здравствуют, всё в порядке.

— Сети как будто даже больше пострадали, чем независимые…

Разумеется, ведь сети — они больше на канцелярке и сопутствующих товарах выживают, на которые в кризис люди особо не тратятся. А книги, я считаю, — товар первой необходимости. Тем более, если у человека какая-то беда, если он не может уехать за границу или гулять по морям, то книжка вполне может заменить путешествие, приключение — стать хорошей альтернативой.

— Вы анонсировали открытие «Листвы» картинкой «Фаланстеры больше не нужны». Расскажите, почему.

Это выросло из давней маленькой обиды на [основателя книжного магазина «Фаланстер»] Бориса Куприянова — на книжной выставке мы немного поцапались. Но я к нему отношусь с большим уважением. К его магазину, на самом деле, тоже. Хоть меня и расстраивает, что «Фаланстер» сейчас не является какой-то общественно-политической площадкой — он был интереснее раньше, а сейчас это обычный мейнстримный магазин с богатой историей. Но все же это традиционное московское место — столица без него сильно обеднела бы. И эта надпись — просто такой маркетинговый ход и прикол. Сам Борис его оценил, не обиделся, заступался в интервью. На таком ненастоящем противостоянии правых и левых построена игра — больше весело, чем серьезно. И это было именно заявление про «Фаланстер» старого формата, про «Фаланстер» как общественно-политическую площадку, потому что в плане мероприятий и прочего они действительно уже не нужны. А как магазин, в котором низкие цены, огромный ассортимент и можно найти всё — как любую дрянь, так и что-то хорошее — конечно. Они не особо заморачиваются отбором ассортимента — там каждый найдет себе что-то: придет сумасшедший какой-нибудь — он найдет себе книжки.

— А вы сами пытаетесь делать именно общественно-политическую площадку, не быть просто книжным?

Разумеется, мы этим и занимаемся. Я даже не знаю, кто столько мероприятий проводит в принципе. Восемьдесят — и это при том, что ещё пару месяцев был локдаун, запрет на проведение мероприятий. Мы стараемся быть актуальными — к нам приходят политики, но при этом мы абсолютно плюралистичны: у нас выступал Эдвард Чесноков на праймериз от «Единой России», Роман Юнеман как самовыдвиженец и подобное. Это место для дискуссий. Но совсем в политику мы не уходим: в первую очередь мы делаем упор на актуальную русскую культуру во всех её аспектах.

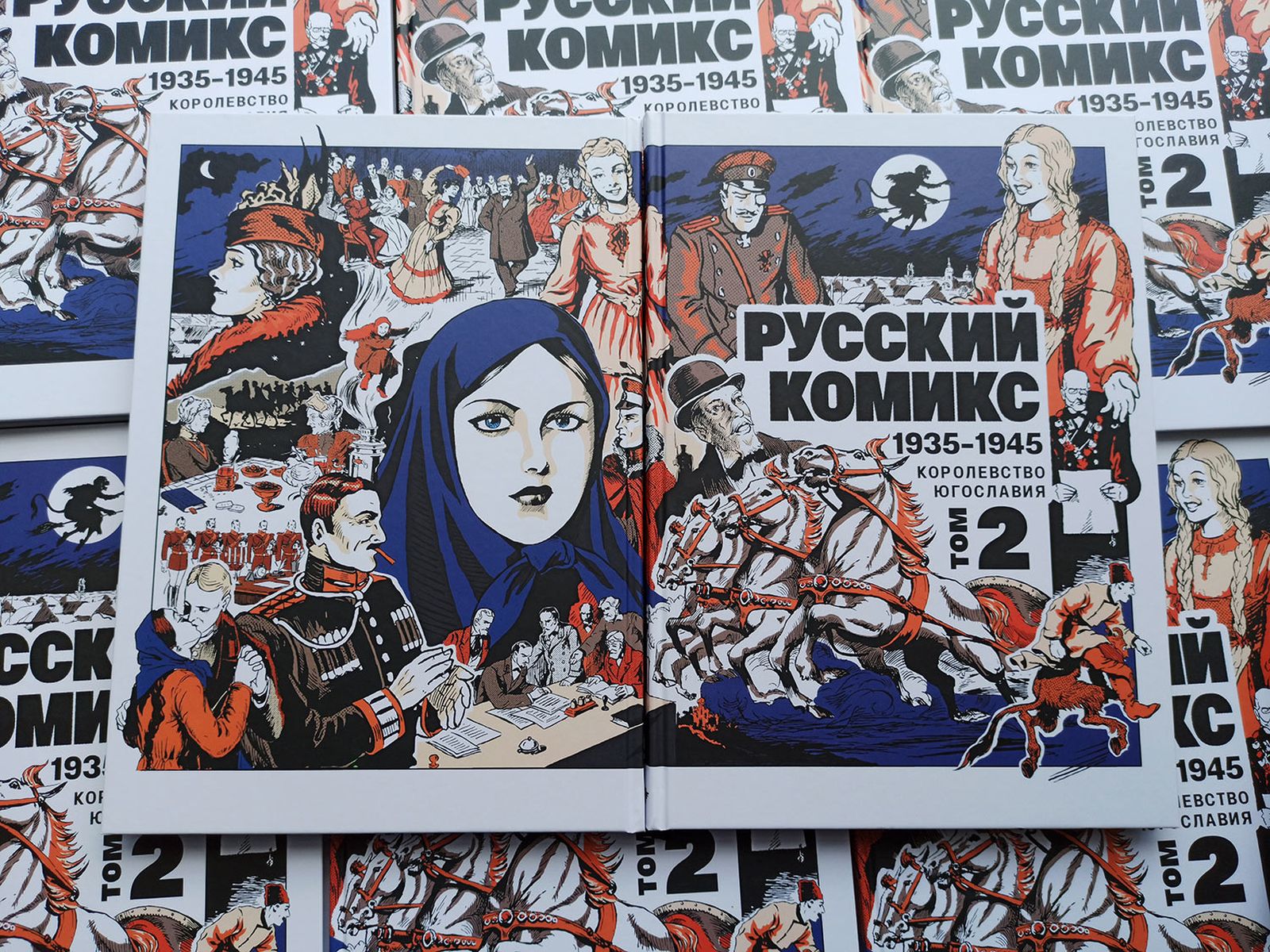

— Ваш самый масштабный проект — «Русский комикс». Можете дать резюме — что это такое?

Русский комикс — наш большой проект по возвращению в Россию пласта русских графических романов, которые издавались в Югославии русскими белоэмигрантами в 30-40-х годах XX века. Удивительно, но до нас о них практически никто не знал, не слышал — были только лекции прекрасной Ирины Антанасиевич. Слава богу, когда мы издали «Русский комикс» — пошел тренд: уже и в Доме русского зарубежья были выставки с ними, и какие-то широкие мероприятия. Ирину, как главного исследователя, начали всюду звать на интервью. Скоро, кстати, выйдет третий том — мы сейчас работаем над ним. Вообще хочу издавать по одному тому в год, потому что мы нашли много материала.

Единственная проблема — не хватает комиксов на конкретно русские темы. Больше всего удивляло публику то, что по русской классике были комиксы, создаваемые за рубежом. Сейчас выйдет том полностью по зарубежной литературе, но той, что знакома нам с детства и вшита в наш культурный код. Там будут «Три мушкетера» и другая классическая литература. Отдельный том мы посвятим супергероике: будет прекрасный герой «Зигомар» со смешным названием — уверен, он станет героем мемов в правом дискурсе.

— А по национальности он кто?

Безнационален. Там этот вопрос не поднимается. Зигомар — просто некий чувак, который везде делает хорошие дела — то на Кавказе, то где-то в Америке. Такой глобалистский супергерой, но нарисованный и придуманный русскими художниками. Хоть это и калька с Фантомаса, но аудитории будет интересно посмотреть. Конечно, более узкой аудитории, чем у нашего первого фундаментального тома, который является, в принципе, таким беллетризованным учебником истории: там и русские сказки, и исторические, и географические романы и прочее. Собирали мы это в нескольких странах…

— Можете чуть подробнее рассказать про работу в архивах?

В основном в других странах мы покупали дистанционно, либо нам помогали читатели из-за границы — мы просто делали запросы в библиотеки, архивы, к частным коллекционерам — у них покупали по одной страничке буквально. Это было очень сложно, потому что издавались комиксы по одной странице в одном газетном номере, а для того, чтобы собрать 20-страничный комикс, надо найти двадцать номеров. Коллекционеры очень их берегут, иногда и не фотографируют даже, не открывают — у них комиксы лежат хорошо запакованные. И ты находишь у них номер, про который написано: «небольшие повреждения». Думаешь: «Ладно», — тебе его присылают, смотришь, а именно той страницы с комиксом там и нет. И ты такой: «М-мда», — а купил его за 30 евро плюс отправка. И таких обломов было довольно много.

Некоторые части комиксов находились случайно: просто каким-то божьим проведением в кабаке в Нови-Саде я нашел несколько страниц «Петра Первого» — пошел пить пиво, а там стол накрыт стеклом и украшен старыми газетами. Мне приносят пиво, ставят, я вижу уголочек — а там как раз «Петр Первый», которого я только что пытался в библиотеке найти. Договорились с администратором, я отблагодарил их чаевыми, они мне всё отсканировали, отдали, перерыли все столы, открутили шурупы, подняли стекло. Им это тоже очень понравилось — не думали, что имеет ценность — находили эти страницы где-то в сараях, как у нас находят «Правду» старую какую-нибудь.

Что-то было выложено в открытом доступе на трекерах, что-то приходилось покупать у коллекционеров во Франции из переиздания, потому что комиксы издавались не только в Югославии, но и в других странах, на других языках — французском, немецком, сербском, итальянском и английском.

— Я слышал, что переводить комиксы на русский вам помогали сербские студентки-слависты.

Да, студентки Факультета русского языка и культуры — я нашел их в фейсбуке.

— То есть изначально комикс был на сербском, и они помогали его переводить на русский. Как у них это получилось?

Получалось не очень, но в итоге мы пришли к выводу, что сначала комиксы писались на русском, потом переводились на сербский, а сербский, уж извините, даже более прост, чем украинский. Когда мы получали от девочек перевод, видели, что это просто буквальное цитирование оригинальных источников. То есть у нас, допустим, «Тарас Бульба» в итоге скопирован просто из слов Гоголя, Пушкин — из Пушкина. Только там, где сокращения или адаптивные вещи — уже наша рука, а так, если что-то по классической литературе, то всё просто бралось из оригинала и сокращалось. Мы смогли приблизиться, как мне кажется, именно к тому варианту, как изначально сценаристами было задумано.

Девочки очень смешные были — удивляли меня. Так как русской культуре их учат по лучшим канонам XVIII–XIX века, то когда я, человек интеллигентный, открывал им дверь — а так в Сербии вообще не принято, — просто визжали от восторга. Они искренне думают, что все русские такие, что у нас тут до сих пор балы проходят и прочее. У них очень идеализированное представление о России: у всех на заставках в телефонах стоит имперский Петербург. Они нас представляют намного лучше, чем мы есть, и я старался их не расстраивать, говорил: «Да-да, мы такие». Однажды хотел поблагодарить их за сверхурочную работу цветами, но не знал особенно, как сербская культура устроена, и начал искать магазин цветов — их нету. Мне пришлось уехать на окраину города на кладбище — только там и нашёл. Потом, когда подарил их девочкам, они мне рассказали за кофе, что у них не дарят цветы — только когда человек умер, либо на свадьбу, либо если делаешь предложение, — это очень серьезный жест. Если бы это были не девочки с факультета русского языка и культуры, они бы, наверное, обиделись или восприняли такой подарок как нарушение границ.

— Феномен русского комикса был известен по всей Европе? И по западной тоже?

Да, он был по всей Европе, повсеместно переиздавался абсолютно везде. Кроме, собственно, Советской России, потому что там были запрещены комиксы как жанр. Лобачев — один из основателей русского комикса — вернулся в итоге в Советский союз, пытался здесь их делать, даже какой-то комикс выходил в 50-60-х, но его не публиковали до конца. Лобачева вызвали на комиссию и запретили рисовать. Вот только сейчас его комиксы вернулись — спустя 80 лет.

— Когда с вами говорят про издание книг в дореволюционной орфографии — вы часто ссылаетесь на труд вашего корректора Михаила Тейкина «Заметки о русском правописании». Расскажите о нем поподробнее.

Она сейчас модифицируется, расширяется и будет издана уже в твердой обложке не очень большой. Прошлый тираж кончился — я не помню, сколько экземпляров в нём было, — наверное, несколько тысяч. Это такой мини-учебник, написанный популярным языком, где объясняются основные отличия дореформенной орфографии от современной, причины реформы и то, зачем все эти символы были нужны. Основная задача книжки была именно в том, чтобы люди могли вникнуть, быстро и легко понять, для чего нужен был твердый знак в конце слова, почему он такой бессмысленный, как вообще так получилось, чем отличается «ер» от «ять» и прочее.

— Хорошо, а что с альбомом Прокудина-Горского? Разрабатываете?

Сейчас он не готовится, но у нас много всего сделано. Это наш главный долгострой — мы ещё в самом начале его придумали. Альбомы выходят каждый год, но наш будет чем-то особенным: каждый раз мы всё больше развиваемся в дизайне, и хотелось бы, чтобы он вышел через пару лет и стал каким-то экспериментальным объектом искусства. Хотим добавить туда что-то вроде дополненной реальности.

Что успели сделать — это отобрать фотографии, в том числе найденные в лучшем разрешении и качестве, потому что их реставрировали братья Ходаковские, а мы издавали их книгу «Русский исход», поэтому у нас есть доступ к фото. У нас отобраны заметки от русских и зарубежных классиков-путешественников по поводу каждой фотографии и каждого места. Рабочее название — «Путешествие в империю». Это должен быть глубокий трип-погружение, а не просто фотоальбом. Сейчас лучший альбом, который издавался, — Гараниной, потому что он содержательный, в нём есть заметки, но она — тоже маститый специалист по Прокудину-Горскому. Мы же хотим шагнуть ещё дальше и сделать что-то выставочные, драгоценное.

Одна из идей оформления — сделать стеклянный переплет и в комплекте белые перчатки, чтобы человек испытывал пиетет, листая эту книгу.

— Назовите три ваших любимых малых издательства и по любимой книжке них.

Первыми в голову приходят те, с кем мы теснее всего работаем, кто больше всего похож на нас и близок нам идеологически и в целом. Это издательство «Карамора» — они издают книги в дореформенной орфографии — одни из немногих идейно таких же ребят, как и мы. Они издавали «Дроздовцы в огне», «Юрий Самарин и его время» — эти книжки я бы и сам издал, если бы это не сделала «Карамора». Они тоже с любовью делают своё дело, хоть и маленькими тиражами, и уважают дореформенную орфографию.

Дальше издательство тоже наших — «Машина времени», но они пока издают только Меньшикова и Андрея Теслю. Меньшиков — вообще глобальный проект: изначально мы хотели тоже сами его издать, мы это обсуждали с «Машиной времени», но я решил, что мы не потянем — все-таки 16 огромных томов. Ребята уже начали делать хорошо и красиво. Эти книжки тоже можно купить у нас.

«Издательство Университета Дмитрия Пожарского» — тоже наши коллеги. Они издают действительно много мощных актуальных книг, начиная с «Пособия по государственному перевороту» Люттвака и заканчивая огромными внушительными трудами про Кавказ и прочее. Это солидное издательство. Здесь оно, наверное, стоит на голову выше нас. Если задача «Черной сотни» — это популяризация чего-то (поэтому мы всегда находим что-то общее, такой книжный минимум), то ИУДП — это уже для читателя подготовленного — академически серьезная литература, очень уважаю.

— Можно ли в современной России заработать на жизнь книгоиздательством, или необходимо иметь какую-то параллельную работу?

Можно. Насчет книжного магазина не знаю — лавки у нас до сих пор нулевые, а вот на книгоиздании — вполне. Если делать, как мы, с любовью, если работать напрямую и не использовать посредников — не очень много, но заработать можно. Сейчас мало кто делает качественно, хотя и радует, что последние годы книги всё-таки стали выглядеть посимпатичнее.

Хотя среди книжников принято ныть, и это действительно не самый прибыльный бизнес, где постоянно растут цены на бумагу, краску и т. д. Но я надеюсь, что мы на эту ситуацию тоже сильно повлияли, потому что у нас — без преувеличения — лучшие условия для авторов, роялти, которых обычно нет в России. Мы можем платить до 20% (а в отдельных случаях и больше) автору от прибыли, причем не как в основном делают издательства — от прибыли нижнего порога розничной цены, чтобы у человека было 7 рублей с книги, а по-честному — от верхней цены. У нас и автор может заработать, и мы вполне 8 лет уже развиваемся. Не сказать, что это такой супер-коммерчески успешный проект, но нам хватает на поступательное развитие, зарплаты и расширение — каждый год становимся больше.

— А сколько сейчас человек в издательстве работает?

Если не брать работников лавки, а только тех, кто выпускает книги, — шесть.

Это число практически не росло, но в этом году увеличится, потому что мы хотим делать больше книг. Шести человек было вполне достаточно, чтобы делать 3-4 книги в год, а для нового издательства «Листва» нужно будет ещё, условно, шесть человек.

Но над каждым нашим проектом ещё трудятся отдельные люди. Над тем же «Комиксом» работали ещё 15 человек со стороны — и переводчики, и художники, и реставраторы…

— Все ли книги окупаются?

У нас ещё не было ни одной «минусовой» книги, потому что сама наша система не предусматривает такого сценария. Если книга вышла — она уже окупилась. То есть каждая книжка, которая продается после выпуска — идет в прибыль. Самой сложной для нас была «Русский исход». Мы тогда думали, что с каждой новой книгой нужно увеличивать тираж, и выпустили её трех-четырехтысячным — до сих пор его продаем с 2015 года.

«Свобода слова, честные выборы и жизни русских людей». Об идеологии и политических взглядах

— О вашем магазине часто говорят в первую очередь в контексте националистических установок. Насколько идеологическая составляющая важна для вашего дела?

Ну, конечно важна. Это наши взгляды, наша концепция, которая вписывается в три слова: «Русь, красота, рок-н-ролл».

Если говорить о национализме — мы умеренные националисты, даже либеральные. То есть как «Фаланстер» был лево-радикальным магазином поначалу, то вот мы такая умеренно-правая площадка.

— Насколько это определяет ассортимент?

У нас плюрализм — тут всякая литература есть. Последнее, что нам предъявляли в правой среде, — что у нас тут есть книжка «Она развалилась», например, и много левой литературы.

Мы все-таки не агитлисток, не магазин, который занимается пропагандой, а интеллектуальная площадка, у которой есть свои взгляды. «Листва» — магазин не правой книги, а интеллектуальной литературы, но это в любом случае влияет на наполнение.

У нас среди всех книжных самый большой ассортимент по традиционализму — даже есть полка про коллаборационистов. «Либертарианство» — второй по популярности угол.

— В одном из интервью вы называли себя национал-либералом. Не противоречит ли одно другому? Ведь национализм коллективистская идеология, а либерализм — персоналистская.

Нет, национализм — не коллективистское движение. Классические правые — это либералы, а сам по себе национализм (подчеркиваю, умеренный) — идеологическая надстройка, которая фокусируется на национальных интересах и культуре и в принципе рассматривает реальность через призму национального.

То есть хорошо, если и другим вокруг будет хорошо, а так как ты — русский, тебе выгодно, чтобы было хорошо русским. Но это не про какую-то соборность и коллективизм, а про элементарное: если лучше будут жить мои соседи, значит и у меня жизнь станет получше.

Здесь у нас простая установка: частное не противоречит национальному, а даже наоборот. В твоих частных интересах, чтобы твоей нации было хорошо.

— Как вы для себя определяете, кто такой русский? Вам ближе конструктивистский или примордиальный подход?

Конструктивистский. Национализм — это именно гражданская идеология, она про политическую нацию.

— Ну, Борис Пастернак, этнический еврей, писавший на русском языке и называвший себя русским, — он в вашем понимании кто?

Русский. Человек, который говорит и думает на русском языке, ощущает свою сопричастность. Если он причисляет себя к русским — он русский. Если человек этнический русский, говорит на русском, видит на нем сны, но говорит, что русские ему не нужны, а с Россией у него нет ничего общего — наверное, его сложно отнести к русским в политическом контексте. Либо он безнационален, такой глобалист, либо относит себя к какой-то другой нации.

Этническое ядро тоже важно, кровь никто не отрицает. Но национализм для нас — в первую очередь политический конструкт, и это прекрасно показывают наши читатели. Что в «Листве», что в «Черной сотне» процентов 15 заказчиков — с совершенно нерусскими фамилиями и именами, а если смотреть в лавках — и лицами. Это показывает, что русские как политическая нация, что бы многие ни говорили, случилась. Если бы она не была политической, то и не вбирала бы в себя другие этнические категории.

— Что вы думаете по поводу этой цитаты Николая Маркова — одного из членов Союза русского народа? «Народное движение это задолго до возникновения Фашистского и Национал-Социалистического Движений является их точным прообразом… Как и тут, у Союза Русского Народа шла борьба за овладение улицей, и Русским могучим кулаком против бомб и браунингов он так угостил по черепу иудо-масонской революции того времени, что на многие годы она спряталась в подполье, не смея оттуда показать своего носа». Это он написал в 1937 году в Германии, будучи горячим последователем Гитлера.

Я думаю, это немного абсурд, но в этом есть и особенность времени — даже его драматизм. Тем более ещё в 1937 году советские войска вместе с немецкими парады проводили и дружили в десна. У фашизма и нацизма ещё не было никакого негативного контекста, пока мясорубка не началась. Поэтому это некорректно. Скорее прообраз нацистов — это Ленин, комсомольское движение. В общем, то, что происходило после революции, больше подходило на нацизм.

— Однако в одном из интервью вы сказали: «Погромщики? Только в советской парадигме это что-то страшное»…

Не погромщики, а черносотенцы. Погромы — это не очень здорово, это уголовное преступление, за которое было довольно много посадок и наказаний среди черносотенцев.

— То есть вы признаете, что погромы были, и это не выдумка советских историков?

Это все раздуто очень сильно. Погромы не имели тех масштабов, того количества жертв, которые рисует нам тот же Сванидзе, но они случались. По этому поводу было много судов, конфликтов и скандалов. В любом политическом движении есть своя маргинальная прослойка — это не окрашивает всю деятельность черносотенцев в черный погромский цвет.

Можно же сказать и так: если все черносотенцы — убийцы и погромщики, то тогда все красные, все социалисты — людоеды. И тут ещё намного хуже вырисовывается картина. Пусть они отвечают, в таком случае, за тот же 1937-й, за ГУЛАГ. Но будет ответ: «Это ж не так, это — бывает». Тут то же самое.

Я приму парадигму, в которой «Черная сотня» — плохое название из-за погромщиков, если каждый социалист, человек близкий к красным взглядам, скажет, что красный — синоним людоеда, массовых убийств, геноцидов и разрушения государств.

Черная сотня — это просто политическое движение, в котором есть как темная сторона, так и светлая. И в словосочетании «Черная сотня» негативного контекста не больше — не больше крови за ним, чем за словом «фаланстер».

— «Фаланстер» Фурье?

Да-да. Мы же следуем примеру книжного магазина в каком-то смысле, то есть у них название — с яркой политической окраской: сразу понятно, какого лагеря. Так и у нас.

— Человеку со стороны может показаться, что в последние годы русский национализм перестает быть столь маргинальным, как раньше. Потихоньку выходит из тени и становится более что ли… модным. Так ли это, а если так — почему?

Да, всё так, и это во многом заслуга «Спутника и Погрома», а до этого первым демаргинализацией национализма начал заниматься Константин Анатольевич Крылов.

Но не совсем верно думать, будто десять лет назад совсем маргинальщина была. До 2012 года Русские марши выглядели более-менее прилично. Я ходил на первые — там были обычные люди, недовольные этническим криминалом, беспределом диаспор. Почти не было каких-то радикалов, скинов, сумасшедших, а если они и были — их толпа сама же мягко осаживала. Но потом за Русские марши взялось государство, начало их везде форсить. И уже к 2014 году они превратились в клоунаду. Туда начали выводить каких-то сумасшедших на зарплате, задача у всех журналистов федеральных каналов была — снимать именно зиги, лысые головы и страшные лица. Идет по городу несколько тысяч человек, а журналистам надо найти десять чуваков в медвежьих шкурах, пять лысых голов и обязательно их снять. Русские марши начали мощно дискредитировать и маргинализировать, согласовывать митинги только на окраинах — и за пару лет уничтожили их совсем. Это победа российской пропаганды.

— А сейчас что происходит?

Мне нравится, что сейчас происходит с русским национализмом, хоть у нас нет явных лидеров и идеологов.

Почил Константин Анатольевич Крылов, но русский национализм становится каким-то легальным и, можно сказать, модным движением. Когда общественные организации проводят соответствующие опросы, в первую тройку взглядов молодых людей либертарианство и национализм вполне себе входят. Эти взгляды становятся идеологической надстройкой. Плюс русские националисты начали плотно заниматься актуальной политикой, а не какими-то оригинальными вещами. Тот же Роман Юнеман…

— Кстати, есть какие-то политики, которые вам близки? Книга с упомянутым Романом Юнеманом на обложке выходит у вас в издательстве, а в питерское Заксобрание баллотируется ваш внештатник…

Так вот что мне нравится в русском национализме сегодня — его представители стали пытаться законными и правовыми методами входить в политику на региональном и муниципальном уровне. Роман Юнеман дальше пошел. Это всё наши друзья, представители нашего движения.

Сейчас мы выпускаем книгу Павла Дубравского — главы штаба Романа — про то, как строить политические кампании. Это одна из первых политтехнологических книг — такое гонзо-пособие. Также стал политиком внештатник «Листвы», который напрямую к нам относится — мы помогаем вести его кампанию. Это Савва Федосеев, он в Петербурге, как вы уже сказали, баллотируется в Заксобрание. Политика — это всегда ещё немножко мифология, образ, история борьбы, и он стал политиком с недавнего конфликта. Когда он пришел подавать подписи, его заблокировала охрана — не пропустила, а потом к нему пришли, сказали: «Время вышло, мы больше не принимаем подписи». Но Савва смог поднять шумиху в интернете, призвать людей к администрации — приехало больше пятидесяти человек, позвали юристов, и в итоге вынудили в десять вечера принять подписи. Так закалялась сталь. Был отказ — первая реальная преграда. Другой человек, не политик, ушел бы, сказал: «Блин, ладно», — написал бы слезливый пост и закончил. Но Савва твердо решил не уходить оттуда, пока не добьётся справедливости. И это получилось сделать — сломать реальность.

Это очень здорово и укрепляет русский национализм как легальное политическое движение. Если таких историй будет много, люди наших взглядов будут баллотироваться и вести политику не только культурную, как мы, но и прикладную. Для этого мы, собственно, и создаем книгу Павла Дубровского «Миссия: выборы в Мосгордуму 2019» — чтобы люди, которые хотят стать политиками, могли её использовать и делать нашу страну лучше.

Даже если у Саввы ничего в итоге не получится — это всё равно будет мощный капитал, крутейший опыт самоорганизации людей, который поможет всем участникам кампании и в политике, и в бизнесе, и много где еще.

— За что, как вам кажется, следовало бы выступать современным русским националистам? Что-то вроде уваровской триады «Православие, Самодержавие, Народность»?

Будет звучать очень общо, но это: «Свобода слова, честные выборы и жизни русских людей». Не совсем «Православие, Самодержавие, Народность», но три таких, по-моему, краеугольных камня.

Проблема в том, что мы не помогаем русским за рубежом, а если и помогаем, то не так, как следовало бы, в том числе на Украине, в Белоруссии — тем, кто оторван от родины, кого притесняют даже в наших регионах.

Отсутствие свободы слова лишает нас возможности вести политику: у нас просто нет честной выборной борьбы, и это мешает развитию нормального политического организма в России, его обновлению.

«Это важная страница в истории нашего народа и она не окончена». О войне на Донбассе

— Конфликт на Донбассе — важная для вас тема. Вы выпускаете книги ополченцев и сами возили туда гуманитарную помощь. Расскажите, как вы видите эту ситуацию, и почему вам важно издавать эти книги.

Это крупнейший военный конфликт с участием русских со времен Чечни — он важен уже хотя бы поэтому для людей любых взглядов, мне кажется. Нужно быть немного сумасшедшим, чтобы не замечать его по каким-то идеологическим причинам. Можно придерживаться любых взглядов, но там же гибнут люди, русские люди, которые видят сны на русском языке и говорят по-русски. Это важная страница в истории нашего народа, она не окончена — эта война вялотекущая.

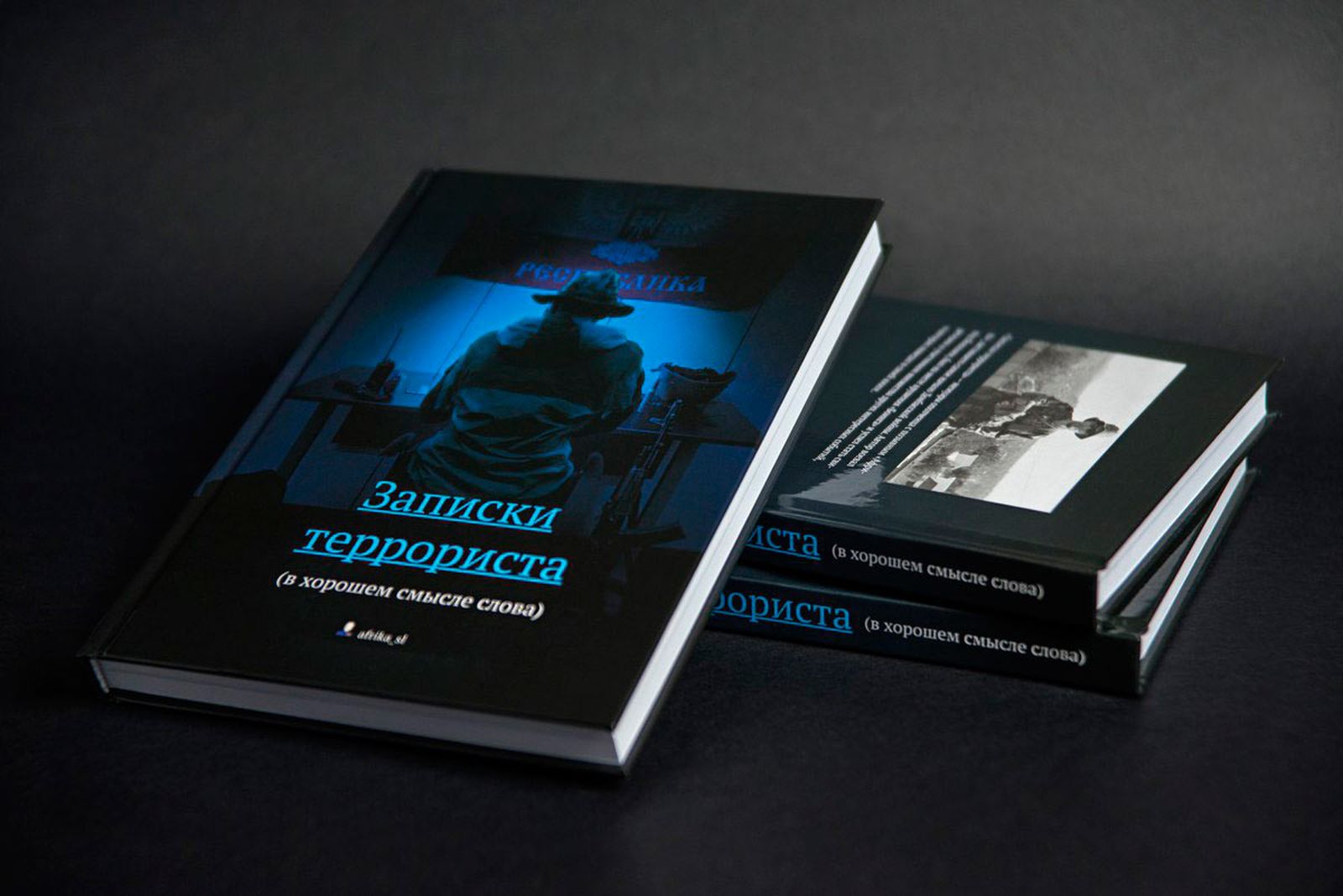

И важно рассказывать людям, что там на самом деле было, говорить правду, даже если эта правда нелицеприятна (как в наших книгах и мемуарах: у нас самая неполиткорректная литература). За всю историю издательства проблемы с ФСБ у нас были только из-за книг про Донбасс.

— Из-за «Пособия будущему ополченцу»?

Нет, это просто военная теория. Из-за «Записок террориста» — мемуаров ополченца, который в первой половине книги описывает непосредственно боевые действия под Ямполем, а потом рассказывает про то, как пытался встроиться в государственный аппарат ДНР. Он работал там в, как его называют, «Министерстве по борьбе с экономикой» и видел, как принимаются законы. Пишет, что многие из них — просто калька с российских, где даже слово «Липецк» во многих документах забыли убрать. Рассказывает про участие России в конфликте.

Я считаю, что нечего тут стыдиться — нужно писать всё прямо. При этом книга написана как бы с претензией: «Почему участия было так мало?!» — красная нить во всех наших книгах про Донбасс. Смешно, что это единственная тема, из-за которой нас гоняло государство, а либеральный лагерь считает нас прокремлевскими и прогосударственными.

Ещё все эти книги мной лично верифицированы, проверены. Нам очень часто присылают мемуары с Донбасса для издания, но иногда я просто открываю случайную страницу, вижу «такое-то» подразделение, а в реальности оказывается, что и подразделения-то такого не было. То есть человек недельку где-то на Донбассе провёл, а потом решил написать книгу про свой «героический» путь.

Я обнаружил недавно, что безумные фантазии ребят, которые очень любят войну, даже кем-то издаются и попадают на полки магазинов. Часто издатель не заморачивается — видит, что интересно написано, а остальное — на совести автора.

Пока мы издали пять книг про Донбасс: две мемуарные, две исторические фундаментальные книги — «85 дней Славянска», например, наш абсолютный бестселлер; плюс недавно мы помогли издать «Пособие будущему ополченцу».

— А с ФСБ в чем проблема была? Вас вызывали на допрос ещё в Нижнем Новгороде?

Да. Говорили, что я занимаюсь «антироссийской деятельностью», что мои книги могут прочитать враги и всё узнать, угрожали, но со временем отстали. Мне, правда, пришлось прописаться в Москве — у них там такая система, что нижегородское ФСБ занимается только местными, а москвичам я пока не интересен. Для нижегородцев-то я — первый фашист на селе, а здесь пока не столько хороших дел сделал. Пока нас не трогают и, надеюсь, больше не придут.

— К слову о плюрализме… Если вам с другой стороны конфликта принесут хорошую книгу — издадите?

У меня, если честно, давно была голубая мечта — найти и издать что-нибудь с украинской стороны, вот такого же Виталия Африку, но украинца. Я много читал материала, но это незрелая и ангажированная нация — они не могут родить честный, самокритичный взгляд. Отличие наших мемуаров в том, что они ироничны ко всем — там Африка проходится по и по Украине, и по ДНР, и по России. Это честная книга, а то, что пишут обычно украинцы, — просто сплошная пропаганда. Но я бы с радостью взглянул на что-нибудь стоящее.

Я несколько раз пытался общаться с людьми, которые принимали участие в конфликте с той стороны, поддерживали его. Я с радостью посижу, выпью вина и послушаю, потому что территория войны и там, и здесь… Но они отказываются. Возможно, мне хорошо говорить со стороны чего-то большого, а они себя чувствуют жертвами обороняющимися, из-за чего им сложнее общаться.

В общем, я бы мог издать, если бы это была честная книга, показывающая ту сторону, но не с целью пропаганды, а с целью рассказать больше правды о войне. Если бы кто-то честно написал — у этого человека были бы проблемы, в свою очередь, с СБУ. Пока таких книг нет.

«Я сам чуть не стал нацболом в детстве». О Лимонове и Летове

— В «Листве» проводились лимоновские чтения. Как вы относитесь вообще к нацболам, фигуре Лимонова? Идеологически же они довольно отличаются от вас…

В первую очередь нацболы — прикольные ребята. Это красивая арт-движуха, самая первая цивильная европейского типа субкультура в России, а Лимонов — великий русский писатель. Я их не рассматриваю как политические явление, скорее как арт, как контркультуру. Я сам чуть не стал нацболом в детстве: они не всегда, но часто — прикольные молодые дерзкие ребята. Может быть, нацболы на меня даже за это обидятся, но я не сильно придаю значения их политическим взглядам.

Они любят Россию, русский народ, а этого достаточно, чтобы иметь нам с ними точки соприкосновения. «Лимоновские чтения» — площадка тоже не политическая скорее, а контркультурная. Мне понравилось, я выступал организатором и выступил бы еще, несмотря на то, что среди консерваторов и националистов меня много кто за это осуждает.

Тут стоит пояснить, что я хочу, чтобы национализм был надстройкой любого политического движения, в том числе левого. Благо нации — общая гражданская ценность, которая должна приниматься всеми. И, пусть в меня бросают камни консерваторы, я с радостью немного размою понятие национализма до этой степени.

С нацболами, которые разделяют ценности России и русского народа, мы найдем о чем поговорить и где посотрудничать. Это не те левые, которые хотят уничтожить мою страну.

— В интервью вы говорили, что любите музыку Егора Летова. Вас не бесит, что сейчас происходит с Летовым? Опопсение, каверы популярных музыкантов на его песни. И как вы для себя его творчество интерпретируете — он ведь тоже такой… право-левый?

Он красно-коричневый… Хотя мне кажется, что Летов — выше политики, он всё же художник…

— Снаружи всех измерений?

Да! Ну и в своей песне «Я всегда буду против» он показал, что всегда выступал на самой нонконформистской стороне. Его политические взгляды менялись именно по этому принципу: кто смелее, кто меньше всего конформист — тот и прав.

А к тому, что он становится попсой, я тоже отношусь совершенно положительно, потому что Летов заслужил право стать частью национальной поп-культуры, как бы странно это ни звучало. Да, это убивает какие-то смыслы, но с другой стороны это притягивает к нему каких-то иных людей. Может быть, какая-то девочка, услышав кавер Noize MC, включит Летова и погрузится в изящную глубину его русского языка и поэзию. Башлачеву тоже стоило бы стать предметом массовой культуры. Я не противник массовой культуры, мне это кажется правильным. И национализм должен быть массовой культурой, и наши книги… Лучше, чтобы массовой культурой было что-то хорошее, а не наоборот.