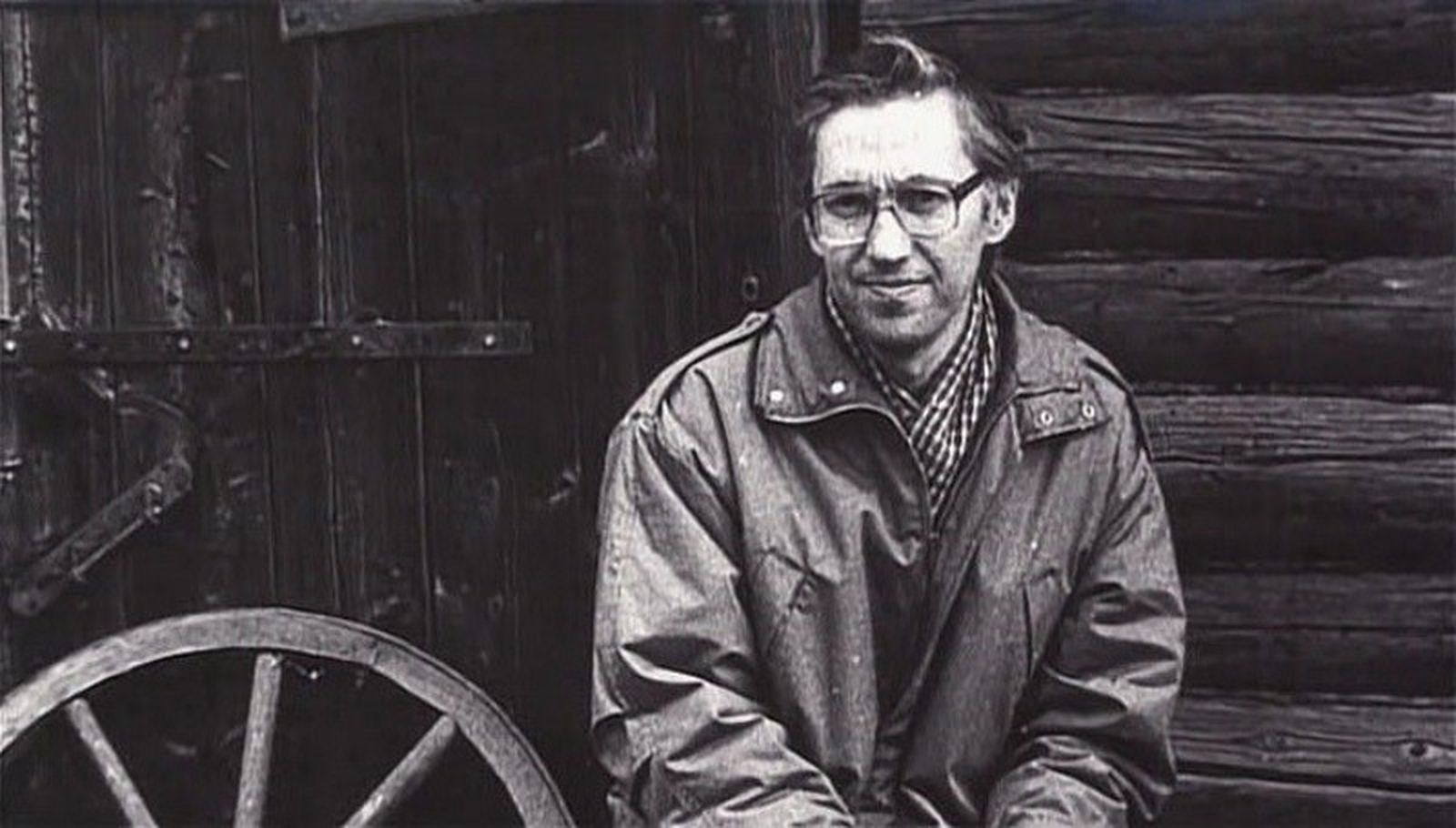

Олег Чухонцев — поэт, переводчик, лауреат престижных литературных премий, в том числе Пушкинской, имени Бориса Пастернака и национальной премии «Поэт». После публикации стихотворения «Повествование о Курбском», оппоненте Грозного, в конце 60-х оказался почти на десятилетие под запретом. Помимо вошедших в историю русской поэзии оригинальных экзистенциальных стихов, Чухонцев известен переводами Верлена, Китса, Гёте, Севака, Кулиева, Гагуа. В эссе ко дню рождения поэта, эссеист и поэт Геннадий Кацов рассказывает о том, что лежит в основе симулятивной поэзии, почему в стихах Чухонцева нет прямого высказывания, чем он похож на Пелевина и в чем заключается минус-прием чухонцевского поэтического мира.

Это как бы помимо меня своей жизнью живёт.

Это в небо слепое летит обезглавленный петел,

с чёрной плахи сорвавшись, и бешено крыльями бьёт,

и дощатые крылья сортиров срываются с петель.

Нет ни лиц, ни имён. Где друзья? Где враги? С кем ты сам, соглядатай ночной?

Эка дьявольский труд — все идут и идут и проходят всё дальше и дальше.

Вот и рокот пропал в полуночный провал. Тишина над Кремлёвской стеной.

Тишина-то!.. Такая нашла тишина!.. Эхо слышно из Замоскворечья.

То ли сердце стучит, то ли ветер горчит, то ли в воздухе пахнет войной.

Едва задумав написать эссе об Олеге Чухонцеве, я жестко ограничил себя в проблематике. Ведь уже опубликовано множество академических статей, лингвистических исследований, научных работ — о философской рефлексии и предметно-бытовой конкретике в стихотворениях Чухонцева; об этнически-фольклорных россыпях, особенно в павловско-посадском контексте; о мифологизации плюс широком философском, культурно-историческом и метафизическом фоне, существующем за всеми этими смысловыми полями.

Что к этому можно добавить? Тем более если Чухонцев пишет редко, «в час по чайной ложке», и широкому читателю, да и узко профилированному критику, неизвестно, что, как и зачем поэтом написано в последние год-два.

С другой стороны, о нашем времени, с его резко изменившимся (конечно же, в рамках операции без наркоза под названием СВО) отношением в РФ к культуре и к жизни гражданина-поэта, можно говорить как раз на примере творческой паузы-молчания Чухонцева. По его ли воле, либо по причине внешних обстоятельств, но в «Журнальном зале» последние публикации — в «Знамени» от января 2020 года, и в «Новом мире» от декабря 2021-го.

Что-то брезжило —

то ли предчувствие зла,

что-то виделось —

то ли предвестье распада:

видно, время распалось

и юность прошла,

так прошла, что и памяти

стало не надо.

В конце концов, попробовать понять, что предполагает услышать поэт в ответ на вопрос: «Какое, милые, тысячелетье на дворе?» — это и о самом поэте, и о его тысячелетии.

8 марта 2023 года Олегу Чухонцеву исполнилось 85 лет. В наш информационный век легко определить, что весну патриарха отметили скромно: несколько, на пальцах двух рук пересчитать, кратких поздравительных статей и небольших стихотворных подборок к юбилею в газетах-журналах и на медиаресурсах — вот, пожалуй, и всё. Согласитесь, для большого поэта, с выдающимися стихотворными текстами, которые бы украсили любую национальную литературу, этого невероятно мало.

Уже не говоря о том, что поэт Олег Чухонцев — лауреат Государственной премии РФ (1993), лауреат Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера (Германия, 1999), Пушкинской премии России (2003), поэтической премии Anthologia, большой премии «Триумф» (2005), большой премии им. Бориса Пастернака, национальной литературной премии «Поэт» (2007). Кстати, и бывший редактор отдела поэзии репутационного, все еще, журнала «Новый мир», и почетный житель Павловского Посада, где он родился: на стене дома, в котором провел свое детство, установлена мемориальная доска.

В известном смысле сложившееся в нынешней РФ отношение к культуре немало объясняет, при этом ситуативно многое изменилось буквально за один прошедший год. Если в 2022 году Чухонцев был награжден, видимо, как представитель литературного истеблишмента, указом президента РФ орденом «За заслуги в культуре и искусстве» (наряду с Анатолием Кимом, Станиславом Куняевым, Евгением Рейном), то в 2023-м не много ли чести поздравлять с юбилеем поэта, славившего князя Андрея Курбского, знаменитого диссидента XVI века, бежавшего в Литву от Ивана Грозного иноагента и эмигранта?

О тебе говорю, потонувшему в сквернах,

Слышишь звон по церквам? Он сильней да сильней,

За невинно замученных и убиенных

Быть позором Руси до скончания дней.

Хотя пространное стихотворение о невозвращенце Курбском было написано в 1967 году («Чем же, как не изменой воздать за тиранство, / если тот, кто тебя на измену обрёк, / государевым гневом казня государство, / сам отступник, добро возводящий в порок?»), но никто не забыт и ничто не забыто.

Тем более что «Повествование о Курбском» сосуществует с такими актуальными строчкам из других текстов: «ползёт, как фарш из мясорубки, / по тесной улице народ» (как это иначе сегодня прочитать, не вспомнив о «пушечном мясе» и «мясных штурмах» в Украине?), либо «Прости мне, родная страна, / За то, что ты так ненавистна, / Прости мне, родная чужбина, / За то, что прикушен язык…». Тут «родная чужбина» настолько перекликается с примечательно-инфернальным «в чреве мачехи» Венедикта Ерофеева, что тянет, по нынешним меркам, на общественное порицание, мягко говоря.

…захочешь в рай — сам выбирай,

в земной, в небесный ли:

там — над душою вертухай,

а здесь — над песнями.

К 2023 году прочли Чухонцева по новой, скорей всего, нынешние суровые цензоры, и уже не имеют смысла общепринятые сетования на то, что хотя поэт он высокочтимый, но до сих пор слабо прочитанный. И высказанное литературным критиком Ильей Фаликовым наблюдение: «Чухонцев — это история естественного человека в уродливой истории», — стало не только повседневной реальностью, но и неким руководством к действию.

Объективности ради, нельзя не отметить, что Олег Чухонцев — человек не общественный, судя по разбросанным в интернете комментариям современников — замкнутый и скромный. Он и сам признает, что собственных поэтических вечеров и литературных чтений в его жизни было всего-ничего (и это за 65 лет официального поэтического присутствия в российской словесности, если за точку отсчета взять первую публикацию в «Дружбе народов» в 1958 году), а проведенных за десятилетия интервью не наберется и дюжины.

В этом плане его можно сравнить, правда, с некоторой натяжкой, с известным своей непубличностью Виктором Пелевиным. А приняв во внимание возраст — и с Джеромом Сэлинджером, который вел затворнический образ жизни, дав последнее интервью в 1980-м — за тридцать лет до своей смерти в 91 год.

Путь ли бездомный,

быт ли наш кочевой,

каждый в России —

калика перехожий.

Вот и я хочу вырыть колодец свой,

чтоб человек какой иль птенчик

Божий

ковшик нашли с водою, а нет,

ну что ж,

есть еще Млечный Путь

и Небесный Ковчег.

Можно немало списать на скромность, непубличность и творческую продуктивность автора в пересчете строка на календарный месяц, но куда деть фактор исторического времени? Того, что называется эпохой, которая традиционно получает имя собственное: «ленинский террор», «сталинский ГУЛАГ», «хрущевская оттепель», «брежневский застой», «горбачевская перестройка», «обыкновенный путинизм».

У, татарская Русь,

самодурство да барство!

Я ли спицей сорвусь

с колеса государства?

Ощущение того, что российское общество движется по листу Мёбиуса и все из самого отвратительно-неприемлемого возвратилось, но с какой-то космической скоростью, — сегодня присутствует у многих, насколько можно судить по публицистике, репликам и комментариям в соцсетях (о подцензурных российских СМИ говорить не имеет смысла).

Своеобразный итог подвел режиссер Александр Сокуров, чей фильм «Сказка» был запрещен в декабре 2023 года Минкультом РФ к показу, а затем картине было отказано в выдаче прокатного удостоверения вообще. «Я уже пережил это, при советской власти все мои фильмы были запрещены», — сказал Сокуров.

Нет, не любовью, видно, а бедою

выстрадываем мы свое родство,

а уж потом любовью, но другою,

не сознающей края своего.

Да что об этом! жизнью и корнями

мы так срослись со всем, что есть кругом,

что, кажется, и почва под ногами —

мы сами, только в образе другом.

Чухонцев восемь лет находился в СССР под запретом.

Его произведения не издавали после публикации все того же стихотворения «Повествование о Курбском» в журнале «Юность» в 1968 году. Первый стихотворный сборник Чухонцева с говорящим названием «Из трех тетрадей» цензура пропустила лишь в 1976 году; второй, «Слуховое окно», еще через семь лет. И только в перестроечном 1989-м увидел свет его третий сборник «Ветром и пеплом», считающийся свободным от цензурных правок.

У меня нет полных оснований считать, что пережитое Чухонцевым при советской власти бумерангом вернулось в его биографию к 2023 году, но по косвенным признакам можно догадаться, что литначальство и цензура при путинском режиме благоволить к нему не должны.

Достаточно вспомнить слова Мариэтты Чудаковой о Чухонцеве, сказанные 24 мая 2007 года на торжественной церемонии вручения национальной премии «Поэт»: «Олега Чухонцева всегда отличало чувство порядочности и экзистенциальной свободы».

В сегодняшней РФ человеку с такими душевными свойствами просто не может быть ни комфортно, ни спокойно, ни успешно. С такими качествами сегодня люди там едва выживают.

Что ни скажи — всё фальшь,

полуфабрикат, фарш

для доведения до ума,

а на улице снег, зима,

бело за окном, темно,

и не все ли равно,

жив ты тут или нет.

Господи, дай совет,

как без Тебя жить:

песню без слов сложить

или затворить уста,

имя всему: тщета?

Замечу, что в своих текстах Чухонцев обратное течение времени (и в своей судьбе?) предвидит и отмечает. Так, в странном на первый взгляд высказывании: «…но посудина наша двухпалубная твердо держится расписания, / зная в точности, как на смену Рыбам движется Водолей…» — формальная логика становится на место, если понять, что речь идет о времени, текущем вспять.

На смену марта — месяц рождения поэта, Рыбы по знакам зодиака, приходит в некоей обратно-вывернутой перспективе Водолей-февраль (и здесь нельзя не увидеть намек, явно по наитию, на трагическое событие 24 февраля 2022 года, о чем Чухонцев при написании своего текста, безусловно, знать никак не мог, но все же…), а это значит, что произошла перемена векторов, и всякое грядущее — это теперь предстоящее прошлое.

В другом тексте очевидна визуальная перестановка, как в конструкторе, прошлого и будущего, начала и конца:

не пернатая, а стальная, прогорней рыгая жестью.

Квамос — это словесный конструкт, своеобразная анаграмма, образованная в случае, если обе равные составляющие топонима «Мос-ква» поменять местами. Заднюю часть перенести в переднюю — и «на смену Рыбам движется Водолей».

Любопытно, что если ту же операцию провести с топонимом Пи-тер, то, как джин из бутылки, вырвется на свет глагол в повелительном наклонении: Терпи!

…и пока из созвездия Псов

на решительный слёт

Homo monstrum летит,

и расплавленный вар под стопою

вместе с призраком ржавым

в азиатские степи плывёт,

всё путем, говорят со столба,

твоя гибель с тобою.

Мне пришлось, что называется, «попросить помощь зала» в своей группе в Фейсбуке, после чего, благодаря уже коллективным действиям, выяснилось: в книге «Москва-Квамос» современного екатеринбургского писателя Алексея Иванова, Квамос — это вымышленный город, расположенный в параллельной реальности. Он представляет собой антипод Москвы: вместо высотных зданий — хижины, вместо асфальтированных улиц — грязные тропинки, вместо богатых людей — деклассированные.

В другом произведении Алексея Иванова — романе «Географ глобус пропил» — упоминается город Квамос, расположенный на территории современной России. А в стихотворении «Москва-Квамос» Владимира Высоцкого город Квамос символизирует мрачную сторону советской жизни.

В школу шёл, вальки стучали на реке, и в лад валькам

я сапожками подкованными тукал по мосткам.

Инвалид на чём-то струнном тренькал-бренькал у реки,

всё хотел попасть в мелодию, да, видно, не с руки,

потому что жизнь копейка, да и та коту под зад,

потому что с самолёта пересел на самокат,

молодость ли виновата, мессершмит ли, медсанбат,

а березова кукушечка зимой не куковат.

Эта информация о Квамосе — от ИИ чат-ботов Bing (Microsoft) и Bard (Google). Ссылка, так вот черным по белому, на Иванова с Высоцким — что может быть убедительней? Как я уже отметил выше, обычный поисковик «Гугл» с поставленной задачей не справился, и на помощь пришел всемогущий искусственный интеллект.

Я уже готов был порадоваться коллективным этимологическим находкам, но черт меня дернул пойти по эгоцентричному пути «доверяй — проверяй», запустив в поиск все того же «Гугл» названия и романа, и поэтического текста. Не могу сказать, что был потрясен результатом, поскольку ИИ — та еще, на мой взгляд, штучка, и полагаться на него в таком ответственном вопросе, как Квамос, не стоит: у А. Иванова в библиографии не оказалось такого романа, а у В. Высоцкого — такого стихотворения.

Зато у Алексея Иванова есть собственный сайт. Я обратился к писателю с письменным вопросом по поводу романа «Москва-Квамос» и наличия Квамоса в «Географ глобус пропил». Через несколько дней получил от А. Иванова ответ: «Уважаемый Геннадий. Я первый раз слышу про книгу „Москва-Квамос“. Ничего подобного я не писал. Никакой „город Квамос“ в „Географе“ не упоминается».

Господи, говорю, неужели Ты здесь, неужели

шанс даёшь, вот и парки Твои поустали, поди,

пряжу прясть незаметную — разве она не прореха ль? —

но подруга со мной, на заре Ты её не буди,

на заре она сладко так спит, и трамвай уехал

Похоже, что Bing и Bard создают на свой вкус симулякры в случае, если поразить правдивым ответом не в состоянии. Изобретают, выдумывают, искусственно высасывают интеллект из пальца, что по роду деятельности можно назвать симуляцией работы, а по итогу — симулякром. Удивительно в нашем случае то, что в произведениях Чухонцева пребывает множество симулякров хороших и разных, и чат-боты Bing с Bardом отметились, что называется, по теме и в правильном месте.

Здесь мы подошли к важному моменту, в котором имеет смысл обозначить несовпадение текстовых симуляций на примере оригинального стиля да и мировоззрения Олега Чухонцева, с очевидными симулякрами современного общества, гибридного по своей сути (и не только в случае войны), когда псевдовещи порождены фальшивыми идеями, информационными фейками, любой мыслью изреченной, которая есть и будет ложь.

По большому счету, мы нынче стали свидетелями схватки симулякров за полное искажение действительности.

А по нашей теме — битвы между вымышленными образами/метафорами в художественно-поэтических измышлениях, и вымыслами государства, не только госпропаганды, которое чует разницу в «правильных» и «неправильных» симулякрах на расстоянии. Отсюда довольно расхожее представление, что то, что встречается в информационных потоках-фейках, нередко и писателю-фантасту в своих антиутопиях не выдумать. Уверен, немало писателей готовы это опровергнуть.

Всё орут на орищах, а оглянуться —

тьму чудищ очнувшихся вывернет лемех,

из тени Эллады в Египет вернуться:

какие-то сфинксы в будённовских шлемах

с гранитными песьими головами,

с прооранными ушами, с рябыми

брылами, и дикий дерёт геловани

пустыню царапками гробовыми.

К примеру, современное государство на каком-то историческом завороте поддерживает клич времен царя Ивана Грозного «гойда!», изобретая некий симулякр — просматриваемую параллель с опричниной; однако не приемлет идею/стилистику повести «День опричника» (2006) Владимира Сорокина, в котором почти родственны симулякры нашего времени и опричнины (насколько мы можем представить ее по историческим документам).

Здесь неприятие повести существует не только эстетическое, но и в силу того, что пропагандистский и художественный симулякры — звери разные. При этом, группируясь, симулякры обречены на приобретение статуса единственной и самодостаточной реальности, а поскольку пропагандистский статус прикреплен и к государству, и к официозным СМИ, то в борьбе с «другими» симулякрами он беспощаден и не-своих видит насквозь.

Так, СВО в Украине — это спецоперация, которая, как и любой прочий симулякр, является репрезентацией не-войны, чего-то такого, чего в реальности не существует, вернее, выглядит реально иначе и носит иные смыслы.

Благодаря разным причинам этот симулякр становится доминативным, претендуя на единственно верный знак, который со временем уже не скрывает, что оригинала нет.

…так что гони машину селифан

назад куда подальше к самоедам

к древлянам к кроманьонцам где Адам

под деревом лежал к праколлективу

к молекуле к ядру хотя бы там

найти первоисточник душу живу

В знаменитой работе философа Жана Бодрийяра «Войны в заливе не было» война 1991 года в Персидском заливе названа симулякром — только другого типа, поскольку у тех, кто наблюдал, сидя на диване, за этой войной по CNN, не было возможности проверить, что там происходило на самом деле. И не смена ли это просто-напросто репортажей и картинок, то есть режиссерско-операторская новостная постановка в телестудии (как это объявляется в конспирологических теориях о высадке-симулякре американских астронавтов на Луну).

Однако если в Персидском заливе все же идет война, то зрителю нельзя исключить, что сообщает об этом CNN, трактуя/искажая происходящее, то есть симулируя реальность, в результате чего и получается симулякр. И тому самому, спецоперационному, он рознь. Изображение события на телеэкране как бы заменяет собой саму реальность, делая «излишним» само событие.

<…> а теперь только обморок территории, словно взяли вместе с вещами её

и со всем наличным составом, включая плеши вырубок и персонал,

да желонки, как маятники на холмах, нефтяные, а ниже — мережи и

топляки в песке, да на курьих ножках стожки, а потом — провал:

то ли Чёртово Городище с Елабугой, то ли Челны Бережные.

Согласно Жану Бодрийяру, существуют симулякры четырех ступеней, и его философско-социологические труды «Символический обмен и смерть» (1976), а также «Симулякры и симуляция» (1981) я бы предложил в качестве настольной книги современным идеологам, политикам и культурологам.

Здесь нет возможности детально пояснять, что такое симулякр — термин, впервые примененный еще Платоном, в современное употребление введенный Жоржем Батаем и разносторонне осмысленный Бодрийяром. Если совсем кратко обозначить, что это такое, то достаточно одного примера.

Так, эпиграфом к работе Бодрийяра «Симулякры и симуляция» служит фраза: «Симулякр — это вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет. Симулякр есть истина». Под этим незабвенным высказыванием стоит первоисточник: Экклезиаст — книга, входящая в состав Танаха и Ветхого Завета. На самом деле в Экклезиасте (это из нее, депрессивное: «Все суета сует и томление духа») таких слов нет и быть не может. Вот, собственно, и всё о симулякре, если писать очень краткий курс «для чайников».

Литературовед и критик Владимир Козлов отмечает:

В частотно-тематическом указателе Эпштейн среди типов пейзажей включил чухонцевский «пустынный» (отсутствие внятного ландшафта), а «восприятие элементов природы» отмечено на аудиальном уровне через мотив «тишины».

Понятно, что наличие природных маркеров представлено в творчестве Чухонцева гораздо шире, но разговор о том, что, отмечая особенности введения природных образов в поэтические тексты, речь можно вести не столько о функциональной их роли в текстах Чухонцева, сколько о некоем минус-приеме.

Нередко не только поэтические фразы (как вы могли убедиться в приведенных выше цитатах, речь не идет об эвфемизмах, иносказании и прочем, что было характерно для советского времени и возвращается в нынешнем — напротив, Чухонцев в этом плане не озабочен и не был обеспокоен, видимо, опасениями по поводу цензуры), но и задача текстов Чухонцева симулятивна. Особенно когда контекст произведения располагается в сфере трансцендентного, ирреального, потустороннего.

Приведу в сокращенном виде стихотворение «…и дверь впотьмах привычную толкнул» — по интенсивности лирического порыва одно из сильнейших в русской поэзии, — но еще и потому, что онирический дискурс в нем опирается на самый, наверное, хрестоматийный и мощный из существующих — на симулякр об иллюзорности земной метафизики и тщете всего и вся.

…и дверь впотьмах привычную толкнул,

а там и свет чужой, и странный гул —

куда я? где? — и с дикою догадкой

застолье оглядел невдалеке,

попятился — и щёлкнуло в замке.

И вот стою. И ручка под лопаткой.

А рядом шум, и гости за столом.

И подошёл отец, сказал: — Пойдём.

Сюда, куда пришёл, не опоздаешь.

Здесь все свои. — И место указал.

— Но ты же умер! — я ему сказал.

А он: — Не говори, чего не знаешь.

<…>

Они сидели как одна семья,

в одних летах отцы и сыновья,

и я узнал их, внове узнавая,

и вздрогнул, и стакан застыл в руке:

я мать свою увидел в уголке,

она мне улыбнулась как живая.

<…>

И я сказал: — Не ты со мной сейчас,

не вы со мной, но помысел о вас.

Но я приду — и ты, отец, вернёшься

под этот свет, и ты вернёшься, мать!

— Не говори, чего не можешь знать, —

услышал я, — узнаешь — содрогнешься.

<…>

И всех как смыло. Всех до одного.

Глаза поднял — а рядом никого,

ни матери с отцом, ни поминанья,

лишь я один, да жизнь моя при мне,

да острый холодок на самом дне —

сознанье смерти или смерть сознанья.

<…>

Интересно, как этот мой текст, посвященный симулякрам, к своему завершению принимает вид симуляционного. Могу представить, Олег Чухонцев уж никак не предположил бы, что в таком ракурсе будет рассматриваться его творчество. И то, что нынешние взаимоотношения с российской культурой разлива 2023 года можно анализировать в таком контексте, в «минус-приеме», согласитесь, непривычно по крайней мере.

Хотя вся метафорическая, суггестивная, экзистенциальная поэзия (Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Бродский…) есть по сути от одного поколения к другому культивируемое поле симулякров. В свою очередь производящая симулякры государственная машина обеспокоена соперничеством/наличием симулякров, презентуемых культурой, в частности постмодернистской, поэтому на пике своего неприятия она готова дойти до репрессивных мер, не допуская к показу фильмы, спектакли, к выходу в свет книги.

Поэзия, в которой симулякры, в частности, отсутствуют — навскидку, из советского периода (имя им легион): Сергей Щипачёв, Николай Доризо, Станислав Куняев… Последний настороженно к Чухонцеву присматривался годами, притом что в его стихотворениях немало фольклорных мотивов, но сделал окончательный вывод: нет, не свой! И либерализм какой-то в текстах, непонятный народу, да и с фольклором не просто; и, от себя добавлю, Чухонцев не так, как надо, ведет себя с симулякрами (простите, не из словаря Куняева, но по теме), которые вполне можно ведь пристегнуть и к скрепам, и к истории с географией. В битве симулякров выигрывать должны/обязаны лишь созданные либо одобренные государством. Ведь «Боливар не выдержит двоих»!

Другие статьи о поэзии:

Зараза фраз: как патриархальный страх перед думающей женщиной заставлял девушек болеть и бояться писать «по-женски»

Владимир Гандельсман: коллективное бессознательное русской поэзии XXI века

Литературное подполье vs цензура. Как зарождался и развивался советский самиздат: главные издания, кружки и персоналии