Последние несколько лет мы все чаще слышим о казаках, как о ревнителях нравственности, хранителях отечественных скреп. Подчас новости, освещающие их вдохновенную активность, отзываются откровенным абсурдом. Чтобы разобраться, кто же такие современные казаки, «Дискурс» обратился к историку, этнологу, социологу и культурологу, кандидату социологических и доктору философских наук, доценту Азово-Черноморского инженерного института Андрею Яровому.

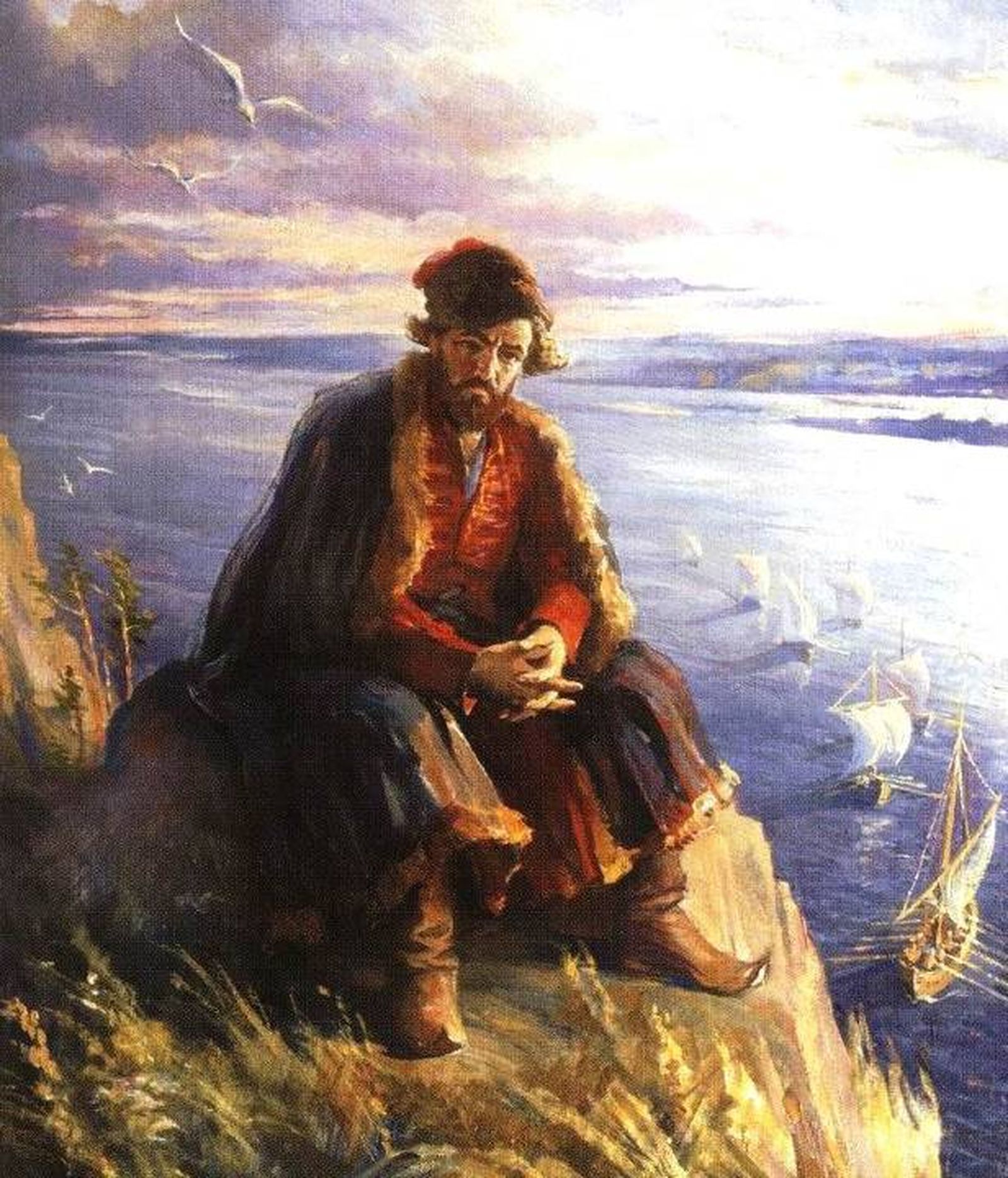

Холодный выдался нынче май. Да еще астраханец выхолаживает последнее тепло, которое душа пытается сохранить, зябко кутаясь в старую, видавшую виды бурку. Того и гляди сорвется с места и понесет ветер душу, словно это и не душа человека, а какой-нибудь избежавший печной топки курай…

Май у меня месяц печальный. Вот уж второй десяток заканчивается, как пошла моя бабушка грехи сдавать на Турчановку – так погост называется в наших Задонских степях, видимо, в память о находившемся здесь хуторе казака Турчанинова. Пошла и пошла, словно вышел человек на улицу, забыв закрыть за собой дверь. «Здесь недалече – за реку-то только перейти, да на курган подняться – вот и жилье тебе, до Второго пришествия», – говорили старики. Жилье это временное, дорога от него Батиевым шляхом тянется к старым нашим небесным станицам, а там уже все свои поджидают...

Ушедшие от нас оставляют невидимые связи, соединяющие нас с прошлым, дающие нам осмысленность существования, и эта испещренная балками, речушками и курганами степь, начинает говорить с нами понятным языком, если мы различаем в ее очертаниях некие, как сказал бы М. Хальбвакс, фигуры воспоминаний. Оживший культурный ландшафт и является тем, что формирует нашу идентичность, да так прочно, что и многословие всей системы школьного образования не в состоянии ее изменить.

Поэтому удивительно иногда слышать рассуждения неких историков, что казаки – это социальная группа... сословие... что они суть бежавшие от гнета боярского вольнолюбивые и пассионарные русские люди... собрались во единое братство, с архаичной военной демократией... всего и не перечислишь, что только ни говорят кандидаты и доктора. Одних только гипотез происхождения казаков называют около сотни...

А что же сами донские казаки? Что они говорят о своем происхождении? Почему они упорно не желают называться великороссами или русскими? Как, собственно, и украинцы для них не являются родственниками. В конце XVIII века говорили донцы А. Ригельману, что русские мы по вере, но не по природе: «Казаки от казаков ведутся», – гордо говорят Штокману воинственные станичники после драки со слободскими хохлами в «Тихом Доне» Шолохова. Эта аксиома сегодня будоражит умы обывателей, привыкших видеть «неоказаков» – ряженных, кричащих «люба!», громящих выставки, бьющих оппозиционеров... но не об этом «казачестве» моя речь.

Речь моя о людях, которые трудятся на вахтах, стройках, пашут землю, тянут провода, косят сено, гонят коров верхом и пешком на тырло, по большим праздникам собираются вместе, чтобы произнести тост, за то, что они казаки...

Иногда смотришь: в степи возле старых погостов собираются люди, сидят возле могилок, плачут, играют песни... Это жильцы ныне исчезнувших хуторов поминают своих стариков...

Старики – это наше все: наша память, хранители нашей идентичности. Они носители примеров для подражания, имен забытых героев, событий истории, которую не напишут в учебниках... Но они уходят, часто так и не раскрыв самого главного, самого необходимого, что правит нашу жизнь как правѝло. Место стариков занимают всевозможные учителя и знатоки, от которых скрыться можно только на базах, в огороде или на работе.

Жуткая складывается в голове картина от современных гуру, то стегающих друг друга нагайками, то пишущих слово «род» с большой буквы... Как будто нет ни нас, ни наших традиций, ни нашей культуры. Слава Богу, что еще есть Тихай Дон, храм на его берегу, каменные, вросшие в землю плиты погостов... и камыши... с кугой и щапурами, высматривающими острыми глазами лягушек...

Камыш – это для казака как первобытная среда, из которой вышли и Сары-азман, и его конь, тянущий воз скарба, а следом вышла и его жена с дочкой (эта легенда изложена во второй части фильма «Дон. Картина мира», см. здесь)... Камыш и степь породили отважный народ, некогда осевший юртами в донских камышах. «Сазан рыба вкусная – потому и остались здесь», – говаривали старики, вспоминая, как их предки шли из далекого мифологического Египта, с семьями и детьми, в поисках «степей из молока и меда». Потому и звали казаков чига егупетка, чигаманы. Даже сохранилось выражение «чигаманская ухватка» – то же, что и «донская развязка», обладатели которой звались отвагами. Они в конной лаве возглавляли отряды крыльщиков, выезжали на перепалки. Эти были завсегда первыми, они гулебщиками ходили в баранту, и без дувана не возвращались. «В балке дуванной делили казаки добычу, возвернувшись из похода». Добыча выступала признаком славы, ведь она раздавалась всем, себе же оставалось доброе имя. «В походы молодежь ходила за славой, даже не за рыбой, как иногда пишут историки, а за славой отправлялись они в гирла Дона, к Азову, из которого некогда были выгнаны турками».

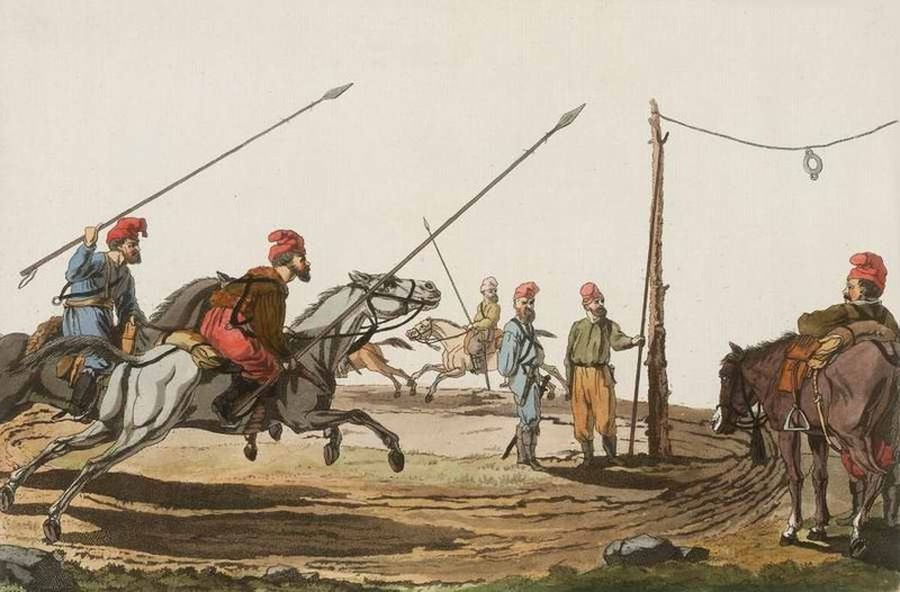

Слава добывалась не только в походах, но и в состязаниях, которые проходили, лишь стоило казакам собраться небольшой группой. У кого конь быстрей, кто метче стреляет, а кто наездничает на своем маштаке, да еще с дончихой пикой в придачу... Собраться гулебной компанией можно было на церковный праздник или сход, для решения каких-либо важных дел, для гульбища и баранты... Узнать, кто из казаков первый и лучший – было первое дело отваг, первому – и почет от стариков, и доверие в бою.

Стремление быть первым и лучшим отражало радение казака и за свой юрт, свою станицу или хутор. Героями и охотниками друг перед другом гордились станицы. Славными были станицы Раздорская, Черкасская, Пятиизбянская...

Эта черта осталась в характере донских казаков: первым быть в бою и в состязании, не унывать в беде, не терять свою молодецкую славу... Такие культуры называются в науке агональными (подробнее см. здесь), это культуры воинственных горцев, вольных степняков... Они красуются всем: оружием, конем, предками, подвигами, даже танцами. Танец казаков есть состязание между танцорами. Присмотревшись, в движениях их можно различить и поступь коня, и лихость наездника.

«Три вещи важны для казака, – говаривали старики, – крест, земля и шашка». Крест символизировал веру христианскую, по наличию которой в былые времена казаков отличали от татар. Как писал в XIX в. В.М. Пудавов, в «казачестве героическое служение святой идее возвышалось до величайшего отрицания бытовых благ и самопожертвования».

Не знал тогда Василий Михайлович, что в начале XXI века слово «казачество» будет вызывать у многих казаков неприязнь и подозрение. Ведь сегодня кто только ни пишется казаком по закону: каждый от 18 до 60 лет может вступить в казачье общество...

Как это могут воспринимать люди, чье мировоззрение формировалось как казачье? «Мы кто? – мы казаки», – отвечала старушка, разменявшая девятый десяток лет и ни сном, ни духом не слышавшая о таком законе. А приехавший с заработка хуторской казак, рассказывал соседям, что в Рязани он видел одетых в казаков людей, которые его спросили: «А что, на Дону тоже казаки есть?». Что можно на это ответить? Развести руками и сказать: что-то в России творится непонятное.

А ведь осталось и это сегодня: мы поехали в Россию, как там у вас в России... Удивлялся русский человек такому вопросу.

А что удивляться – если казаки помнили, от кого они и откуда они. Несмотря ни на что помнили. Даже когда само слово «казак» было под запретом, когда отнимали лошадей и оружие, когда морили голодом станицы, высмеивали и демонизировали казаков... все равно помнили.

Старики замкнулись, не всякому доверяли. «Дедушка, вы казак?» – спросили мы в станице Каргальской вышедшего на порог старика. «Нет, я русский», – был ответ. И стоило немалых трудов разговорить этого старика о прошлом его родной станицы... Силен еще страх в станичниках, страх, тянущийся со времен Гражданской войны.

Земля для казака тоже важна. Земля это и пай, и юртовая межа, которую некогда отмечали дальностью полета пули или тем местом, где выберется из Дона плывущий конь (см. «Историческое сведение Войска Донского о Верхне-Курмоярской станице, составленное из сказаний старожилов и собственных примечаний 1818 года декабря 31 дня» Е. Котельникова). Там и граница между юртами.

Землю брали казаки в поход, прямо с кладбища. В Черкасском городке прощались «на гробках» с умершими родителями и родственниками и брали с их могил щепотки земли, которую зашивали в ладанки и вешали на грудь. Потом в сопровождении родственников шли к Дону, мочили головы, стреляли из старинного оружия в землю и уходили в поход. Стреляли при выезде со двора, возле ворот, стреляли на границе юрта, возле какого-нибудь Прощального кургана. Смысл этого объясняли так: «Чтобы вернуться вновь на эту землю».

Конь, как известно, сопровождал казака всю жизнь – от колыбели, в которую несли родственники попону, и до могилы, к которой гроб сопровождал неправильно оседланный конь. В три года казачонка сажали на коня (как, собственно, в любом обществе степных воинов), торжественно обводили по кругу, примечая приметы, указывающие на его судьбу, спрашивали мнения у стариков...

То же можно сказать и о шашке, которая известна у донских казаков с 30–40 годов XVIII века, хотя В.Д. Сухоруков упоминает шашку в описании быта донского атамана Фрола Минаева конца XVII века. Наиболее ранним изображением шашки является портрет донского атамана Данилы Ефремова, написанный в 1752 году. Изображения шашек имеются на портретах донской старшины XVIII в. К 40–60 годам XVIII века относятся наградные шашки, хранящиеся в фондах Новочеркасского музея донского казачества; шашки также изображены в работе А. Ригельмана.

Исследователи-оружиеведы связывают появление шашечного клинка с изменением в комплексе вооружения народов Северного Кавказа, когда с развитием огнестрельного оружия уходит тяжелое вооружение, доспех, – и ему на смену приходит гражданский костюм.

Интересно отметить, что в приказах войскового атамана С.Н. Сулина неоднократно упоминается, что казаки должны иметь сабли и шашки, что может являться косвенным доказательствам смены комплекса вооружения в 1770-е гг. у донских казаков. Возможно, что популярность этого оружия связана с его дешевизной по сравнению с саблей. В 1835 году во 2-й главе «Положения об управлении Донским войском» отмечалось, что необходимо «урядникам и казакам вообще иметь сабли в железной оправе на кожаном черном пояске» (§169), однако в Примечании указывалось: «По признанной удобности и издревле введенному употреблению, дозволяется иметь им, вместо сабель, шашки».

Интересно, что шашки образца 1838 года в источниках называются «шашки образца Донских казаков».

В документах Особой казачьей комиссии 1880 г. отмечалось, что «в семействах, особенно Донского войска, издревле хранились во множестве замечательные коллекции дорогих сабель и шашек. С введением форменных шашек, их сочли уже излишним украшением в домах; они в больших массах были распроданы азиатским спекулянтам, которые посбывали их за дорогие цены горцам и заграничным азиатским народам...».

Шашка в курене хранилась на стене: «Хоть из дерева шашку сделай, а на стену повесь», она олицетворяла символ рода, его «герб». Портупея висела на стене рядом с шашкой или могла быть прицеплена к ней.

В состязательно-игровой практике шашка использовалась как в детских играх общего и специального характера, так и в молодежных забавах и соревнованиях. Детская шашка делалась из дерева или из гибкой лозины. В. Броневский писал, что при смотре войску «мальчики выходили из города целыми легионами: они разделялись на две армии, выбирали себе предводителей и близ палисадника строили лагерь из камыша. В бумажных шапках и лядунках, с бумажными знаменами и хлопушками, на палочках верхом, сходились, высылали стрелков и наездников-забияк, нападали, сражались, рубились лубочными саблями, кололи друг друга легкими тросточками, отбивали знамена, брали в плен…» (подробнее см. здесь).

В состязательно-игровой практике шашка использовалась как в детских играх общего и специального характера, так и в молодежных забавах и соревнованиях. Детская шашка делалась из дерева или из гибкой лозины. В. Броневский писал, что при смотре войску «мальчики выходили из города целыми легионами: они разделялись на две армии, выбирали себе предводителей и близ палисадника строили лагерь из камыша. В бумажных шапках и лядунках, с бумажными знаменами и хлопушками, на палочках верхом, сходились, высылали стрелков и наездников-забияк, нападали, сражались, рубились лубочными саблями, кололи друг друга легкими тросточками, отбивали знамена, брали в плен…» (подробнее см. здесь).

В станице Цимлянской была известна игра «В шашки». Шашки изготовлялись из гибких прутьев ракиты, ивы; ими сражались на специально размеченном месте, нельзя было колоть, бить в живот: старались ударить по спине. Цель игры – выбить противника за боевую черту или вывести всех из строя.

В станице Кривянской делали шашки из дерева, дрались ими, учились ими махать на скаку. В пешем строе делились на белых и красных.

Старые казаки показывали упражнения с оружием. «Казачьи игры только между собой играли… Шашки делали деревянные… Тренировались… С нами дед Никиша на нашем краю занимался… Говорил: «Как все равно кацапы под Москвой машете… Вот так надо…».

Смысл конной фехтовальной игры в шашки заключался в том, чтобы зайти противнику в тыл и осалить его шашкой по спине. Деревянные шашки использовались и для занятий фехтованием в лейб-гвардейском полку, о чем пишет в своем пособии по фехтованию на шашках и пиках подъесаул А. Гладков в 1893 году.

В станице Мечетинской деревянными шашками бились: чья шашка крепче и не поломается. Победитель или выбивал деревянное оружие из рук или ломал клинок противника.

Интересен обычай во время игры наносить удары в спину противника – то ли деревянными шашками, то ли тростниковыми (камышовыми) пиками. На наш взгляд, этот обычай закреплял прием рассыпного строя, когда крыльщики выезжали на перепалки, единоборства. Целью чаще всего являлось обмануть противника, заставить его открыть спину или бок. В старшем возрасте шашкой приучали правильно рубить. Рубили дрова, соседние кусты, заходили в камыш и наносили удары кистью, толстые палки рубили с плеча. Эти навыки казачата получали как в семье, так и от специальных инструкторов, которые согласно Войсковым распоряжениям специально преподавали им работу оружием в конном и пешем строю.

Свои навыки казаки показывали на праздниках, а также в заключительной части лагерных сборов. Обучение молодых казаков производилось в станицах и хуторах в осеннее и зимнее время, свободное от полевых работ, и весною – при месячном сборе казаков на практические учения. Осенью и зимой молодых казаков собирали для обучения в станицах и больших хуторах по назначению атаманов на 24 дня – в Рождественские святки (на восемь дней), на сырной неделе (на пять дней) и на Пасху (на пять дней). Их обучали стрельбе, наездничеству, фланкировке пикой и рубке шашкой, в пешем строе – маршировке и шашечным приемам.

Войско начало заботиться о военной подготовке казаков после 1835 года, когда казаки стали официальным сословием Российской империи, их образ жизни и быт стал быстро меняться, земледелие входило в систему ведения хозяйства, потеснив скотоводство, ушли в прошлое гульбища и шермиции, облавные степные охоты...

***

В этой заметке я лишь обрисовал фигуры воспоминаний, почти не коснувшись поздней казачьей истории, не затрагивал и тему семантики казачьей культуры, слегка ухватил обрядовую и состязательную практику. Но это потому, что целью своей видел лишь показать ту почву, которая находится у истоков казачьего мировоззрения, то, что составляет этническое начало, которое отражается не только в мужском, но и женском пространстве: в родильных и свадебных обрядах, в фольклоре, быте и системе хозяйствования.

Этих казаков сегодня немного, возможно их даже меньше, чем можно себе представить, поскольку деятельность неоказачества вызывает у некоторых чувство обиды, даже отторжения, и стеснения своих корней.

Неоказачество может маршировать смело к своему светлому будущему, пародировать казаков, играть в казаков, выдумывать казачьи игры, виды боевых искусств, осваивать коня и упражняться с ним, но они должны все же помнить, что пока еще есть те, кто любит свой край без патриотических лозунгов, криков и мишуры, любит той любовью, которая зарождается в шуме ветра, в шепоте камыша, в молитве и тихом мерцании полуобнаженного клинка под клубящейся Батиевой дорогой, – до тех пор все их усилия будут пустыми потугами людей, забывших свое имя, вовлеченных в игры политиков, с их десятками войсковых обществ, с чиновниками, спортсменами, предпринимателями, паразитирующими на казачьем имени.

Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.

Предложения

Оригинальный текст

Очень интересный материал. В голову при прочтении пришла мысль: а, вдруг, казаки - потомки тех печенегов, что были крещены ещё Бруно Кверфуртским в 1008 году? Этакие православные кочевники Причерноморья? Боюсь, что я не первый, кому пришла в голову такая идея, но, каюсь, что историю казачества знаю слабо.