Черная смерть пришла с Востока и унесла, по разным оценкам, жизни от четверти до половины жителей Европы — города опустели и погрузились в хаос, правители заперлись в замках, а священнослужители — в монастырях. Историк Дмитрий Левчик рассказывает, как чума изменила Европу, кто властвовал над городами, кого европейцы винили в болезни, а также о том, как лечились в средневековье, кто придумал лазареты и карантин, что за люди бичевали себя и заходились в танце, почему некоторым казалось, что отравить ближнего — лучшее лекарство, и как церковь богатела на страхе смерти, пока болезнь выкашивала города.

Мир накануне пандемии

Чума пришла в Европу в XIV веке, аккурат в его середине. В какую Европу она пришла? В раздробленную и не способную объединиться. Потому что в ней не осталось политиков-стратегов. Таковыми раньше были римские папы, но в 1309 году они из вселенских превратились в региональных и вынуждены прозябать во французском захолустье, в Авиньоне. Это было так называемое «авиньонское пленение пап».

«Пленили» их французские короли — точнее, римский папа Климент V, который был французом, переехал в домен своего сюзерена после победы французского короля Филиппа IV Красивого над его предшественником, папой Бонифацием VIII. Теперь папам дать пощёчину даже король французский приказать может — упомянутому папе Бонифацию, как только тот попал в плен к французам, по приказу того же короля Филиппа рыцарь Шарой Колонна дал по физиономии, папа от этого и умер.

А как хорошо было им всего лет пятьдесят-сто тому назад. Разгар эпохи крестоносцев пришёлся примерно на первую половину XIII века. Золотое время римских пап! По сути, папство в те годы — огромная военизированная структура, ведущая крупную организаторскую работу по посылке своих отрядов во все стороны света. Крестовые походы! Первый, второй, третий… и так до девятого.

На востоке католики разгромили конкурентов из православной Византии. — после четвёртого крестового похода в 1202–1204 годах её попросту нет, есть католическая Латинская империя. На Ближнем Востоке, не смотря на неудачи шестого и седьмого крестовых походов, держится государство крестоносцев, состоящее из Иерусалимского королевства и графства Триполи. На западе, в современной Испании, к этому времени — уже пятое столетие идёт Реконкиста, и в 1212 году христиане одержали громкую победу над мусульманами под Лас-новос-де-Толосой. Потрясающе удачно развивается кампания на севере, где в 1219 году католизированы крестом и мечом эсты, а в 1232–1240 годы — часть финнов и чуди. Неудача вышла с вторжением на Русь, но это — мелочь.

Чисто от еретиков стало во Франции, ибо в ходе крестового похода 1209–1229 годов истреблены альбигойцы. Точнее — почти вся южная Франции: «Как отличить добрых христиан от еретиков?» — спросил в ту пору один рыцарь-крестоносец папского легата. «Убивайте всех, Господь на небе отберёт своих!» — ответил слуга Божий. Так гласит легенда.

Апофеозом удачи папского престола можно считать конец 50-х–70-е годы XIII века. В 1256 году действия папской дипломатии спровоцировали так называемый «жёлтый крестовый поход» монголо-татар — удар монголов-христиан, точнее, несториан, под командованием хана Хулагу в тыл арабам, а в 1274 году действия умницы-дипломата Григория X вынудили цезаря византийского Палеолога (Византия вновь возникла на карте Европы в 1261 году) подписать унию с католиками в Лионе.

Но нельзя сказать, что всё было безоблачно. Да, к 1252 году кастильцы отвоевали большую часть Иберийского полуострова, оставив в руках мусульман лишь Гранадский Эмирант, однако на этом Реконкиста затормозилась и будет тянуться ещё порядка 250 лет. В 1261 году союзников папства, тех самых монголов «жёлтого крестового похода» разбили мамлюки Бейбарса. В 1268 году русские разбили крестоносцев под Раковором. Восьмой и девятый крестовые походы так и вовсе бесславно провалились: один задавили в Тунисе цинга и дезентерия, а девятый обернулся мелкими набегами на владения египтян и византийцев, от которых всерьёз никто не пострадал. В итоге, в 1291 году крестоносцев выбили из Святой Земли. Рыцарские ордена, верные боевики папы, разбежались по Европе: госпитальеры — на Родос, тевтонцы — в Прибалтику, а тамплиеры — во Францию. Это был провал.

Денег папам на их авантюры давать перестали. Пришлось переквалифицироваться если не в управдомы, то в приживалы французского короля и даже отдать в 1307 году своих верных бойцов-тамплиеров на расправу французскому королю Филиппу IV (ибо тот богатых и вооружённых конкурентов на своей территории терпеть не мог) и смиренно ждать в Авиньоне изменения ситуации.

Она изменилась. Вместе с чумой…

Хроника заражения

«Чёрная смерть» накрыла Европу в 1346–1353 годах. Церкви были завалены умершими, повсюду рыли братские могилы, в которые тела укладывались слоями. Иногда трупы попросту сваливали в реки. Выросли цены на продукты, лекарства, свечи, погребальные услуги. Торговля замерла, деятельность торговых и ремесленных гильдий прекратилась, закрылись таверны и мастерские, оставались открытыми лишь церкви и аптеки. Нищали все. Богатели лишь могильщики, попы, врачи да аптекари….

Большинство современных историков винят в начале европейской чумной пандемии генуэзских купцов, которые привезли болезнь в 1346 году из зачумлённой Кафы (Феодосии). Кафу-де осаждал золотоордынский хан Бердибек, который обстреливал её чумными трупами. Оттуда и заболевание. Многие эксперты обоснованно критикуют эту версию — хотя бы потому, что войско Бердибека должно было бы тоже вымереть от той же чумы, а оно оставалось живым и боеспособным.

Так или иначе, первыми под ударами чумы пали черноморские и средиземноморские порты и острова: 1347 год — Трапезунд, Александрия, Константинополь, Мессина, Антиохия, Сиракузы, Генуя, Марсель, а также Кипр, Сицилия, Эльба, Сардиния, Корсика, Мальта.

1348 год — Венеция, Барселона и остров Майорка. Чума высадилась в Англии, оттуда двинулась в германские Шлезвиг-Гольштейн и Ютландию. Потом болезнь пошла вглубь европейского континента.

В Англии, ко всеобщему ужасу, начался падёж скота, ибо чума на британских островах сопровождалась то ли ящуром, то ли сибирской язвой. Естественно, король со свитой из Лондона бежал, а парламент приостановил свою работу. Шотландцы решили было воспользоваться слабостью соседей и развязать войну — и собрали было армию, но болезнь перекинулась и на них. И на валлийцев тоже. В тот год продолжилось заражение средиземноморского побережья Европы.

В 1349 году чума из Англии перебралась в Ирландию. Впрочем, по непонятным причинам, к тому времени она начала ослабевать и остров святого Патрика не особо пострадал — по крайней мере, горные районы чума не затронула. Зато лютовала в Скандинавии. Виноваты в этом, как всегда скандинавские пираты, которые сдуру захватили несколько зачумлённых английских кораблей. Вместе с награбленным викинги принесли в Норвегию и Швецию чуму.

К 1350 году зачумлена вся Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Польша и Литва, в 1352 году чума приходит во Псков и пробралась в русскую глубинку — в Белоозеро, Тверь, Москву, Смоленск, Киев и Чернигов.

Сколько людей погибло в Европе?

Неизвестно. По приказу папы Климента VI сразу после эпидемии был произведён подсчёт жертв. Папе отписали, что умерло 23 миллиона 840 тысяч человек. Треть населения Европы. Католическая церковь и поныне придерживается этого числа погибших. Достоверна ли эта цифра? Среди современных исследователей нет единого мнения: одни исследователи говорят, что действительно погиб 31% европейской популяции, другие уверяют, что вымерла половина континента. В абсолютных цифрах максимальная оценка смертей от пандемии — 25 миллионов, минимальная — 15 миллионов.

Больше всего жертв было в Италии, Франции, Англии и Скандинавии. Хуже всего ситуация была в Норвегии и Нормандии, где погибло две трети населения (правда, в Нормандии трудно отделить жертв чумы от жертв начального периода Столетней войны).

Из крупных городов больше всех обезлюдел Париж, где вымерло 75% жителей, меньше всего — Нюрнберг, где вообще никто не умер. Как правило, страдали торговые и паломнические центры. Очень тяжело чуму пережили небольшие общины: малочисленное население Оркнейских, Фарерских и Шетландских островов к 1353 году вымерло почти полностью. Викингам Гренландии не повезло больше всех — их не осталось. Единственное место в Старом Свете, где чума, возможно, не оставила свой след — Исландия. Но это не точно.

Дипломатия во время чумы

Чума искорёжила средневековую европейскую дипломатию и нарушила многие династические планы. Из-за чумы наступило первое неформальное перемирие в ходе Столетней войны (в сущности, пятидесятичетырёхлетней, если вычесть все перерывы).

В это время всё складывалось удачно для англичан: отбив пиратские налёты французского флота на побережье Англии, в 1346 году они высадились на континенте и разбили французов в битве при Креси, а в 1347 взяли Кале. Но тут грянула чума!

За время вынужденного перемирия обе стороны, и англичане, и французы — начали искать союзников. Французы обратились к набирающим в ту пору силу богемским Люксембургам, родственникам Бонны, супруги будущего короля Иоанна II Доброго. Но в 1348 году от чумы Бонна умерла, и союз Франции и Люксембургов фактически прервался, едва установившись. Этим воспользовался английский король Эдуард III— он отказался от короны императора Священной Римской империи, на которую с 1346 года претендовали Люксембурги, и заключил с ними союз.

Тогда же англичане начали искать возможность ударить по французам с юга, начали искать поддержки у кастильцев, попытались заключить брак английской принцессы Иоанны и кастильского принца Педро. Но опять вмешалась чума:. принцесса прибыла на континент только для того, чтобы погибнуть там от чумы.

Принцесса Иоанна

Ах, какие это были платья! Красивые! Шёлковые! Модные! Как они облегали стройную фигуру юной принцессы (Отец-король был этим не очень доволен, но любимая дочка настояла на таком фасоне — ведь она предстанет в этих нарядах перед будущим супругом, сыном и наследником могущественного короля соседней южной страны! Надо бы воспламенить его чувства!)

Одно платье — ярко-зелёное, расшитое розовыми кустами. Лучшие швеи королевства трудились над этим платьем! Когда принцесса платье мерила и проходила своей лёгкой походкой по покоям дворца, то казалось, что розы колышатся на лёгком ветерке! Казалось слышался даже аромат цветов! Платье украшали удивительные пуговицы. Спереди — серебрянные, сзади с эмалью. Под платье принцесса при грядущей встрече с мужем хотела надеть корсет. У неё на выбор было пять корсетов, вышитых золотыми нитями. Особенно ей нравился тот, что был вышит звёздами с полумесяцем и украшен лучшими в королевстве бриллиантами. Да! Именно он украсит её перед первой брачной ночью! Как она ждала этой ночи!

Другое платье было тёмно-коричневого шёлка. Оно было более строгим, почти официальным, потому что его расшили золотыми львами, символами мощи и величия её отца. Это платье принцесса хотела одеть уже после, когда в её чреве будет зреть плод любви — будущий наследник огромной империи! Каким он вырастет? Конечно, благородным, как Роланд! Конечно, умным, как Цезарь Август! Конечно, мудрым, как Карл Великий… Нет! Как её отец!

Но больше всего принцессе нравилось её подвенечное платье! Сто шестьдесят четыре ярда китайского белого шёлка! Такого белоснежного платья не было ни у одной принцессы мира! Боже! Как оно будет прекрасно выглядеть во время обряда венчания! Все гости многолюдной свадьбы будут восхищаться этим платьем!

Рассматривая наряды, принцесса задремала. Она плыла на встречу со своим будущим супругом по морю на четырёх кораблях (один из которых доверху был набит приданым принцессы — от золотых кубков для питья, кроватей, штор до одежды для верховой езды и коробочек из слоновой кости для рукоделия) в сопровождении огромной свиты и ста верных лучников. Принцесса моря не боялась. Она уже дважды пересекала его, когда ездила на учёбу в соседнюю холодную страну, где её даже хотели выдать замуж за местного принца, но отец-король передумал и вернул дочку домой. Зачем нужен такой великолепной принцессе какой-то бедный принц! А вот принц южной великой державы! Это — совсем другое… Он молод, богат и, наверное, хорош собой! В сладких грёзах принцесса была уже там, далеко в замке её любимого мужа…

Её разбудил голос: «Подплываем госпожа! Виден берег и город!»

Это был берег сопредельной страны, половина которой тоже принадлежала её отцу.

Принцесса сошла по трапу. На пристани её встретил мэр, лучшие люди города… и чума.

Иоанна скончалась в 1348 году в возрасте четырнадцати лет. Вместе со свитой…

Её хрупкое тело было сожжено из боязни заражения. Вместе с платьями.

Союз Кастилии и Англии не удался.

Вообще, чума серьёзно осложнила ситуацию на Иберийском полуострове. В 1348–1355 годах вымер весь правящий род Рендаццо, поэтому Сицилия и Афины отошли Арагону, и он стал по мощи равен Кастилии. Арагонцы уже готовы были начать войну со своим соседом, для чего заручились поддержкой Португалии, поженив португальскую принцессу Элеонору и престарелого короля Арагона Педро IV. Но и тут вмешалась чума. Бедняжка Элеонора умерла в том же 1348 году, что и маленькая Иоанна английская. У арагонцев планы сорвались так же, как и у англичан.

Наконец, в 1350 году в своём военном лагере под Гибралтаром от чумы умер король Кастилии Альфонсо XI, что вновь замедлило Реконкисту, ибо его наследники начали выяснять отношения между собой и католическими соседями. Кстати, и с неудавшимися союзниками тоже, так что англичанам стало совсем не до войны с Францией.

Сначала чуму восприняли как обычное заболевание и попытались лечить.

Как лечили чуму средневековые люди?

Во-первых, они занялись санитарно-гигиенической профилактикой. Будучи уверенными в воздушно-капельном характере переноса чумы, средневековые люди очищали как могли заражённый воздух. В качестве абсорбентов тогдашняя эпидемиология рекомендовала широкий спектр субстанций в диапазоне от молока до кала и трупов собак. Воздух прогревали кострами и окуривали благовониями или дымом сожжённых специй. Устраивали колокольный перезвон и канонаду, искренне веря, что громкий звук отпугнёт чуму. Не пускали в дом «дурной воздух», накрепко запирая и промазывая воском окна и двери. Не помогало. Разводили пауков. Они должны были «ловить» чумные миазмы. Проветривали душные узкие улочки средневековых городов: прогоняли по ним стада, а то и птичьи стаи. Не помогло.

Во-вторых, болезнь приписывали неверной диете («это вы съели что-нибудь!»), и врачи в качестве профилактики предлагали курс диеты: не потреблять птицу, питаться супами и бульонами.

В третьих, четвёртых и пятых рекомендовалось сомнологическое, психосоматическое и сексологическое лечение: не спать после рассвета, воздерживаться от секса, а главное — гнать прочь мысли о смерти и страхах, и во что бы то ни стало сохранять бодрое настроение духа. Запрещались траурные одежды и оплакивание умерших.

В качестве дополнительной защиты рекомендовался «хороший глоток вина со специями». Пьяному, как известно, море по колено и чума не страшна. Не помогло.

Наконец, именно как средство борьбы с чумой был изобретён карантин.

Первый карантин, появление лазарета и недоверие к медицине

Когда «чёрная смерть» XIV века пришла в жемчужину Адриатики, в городе была создана санитарная комиссия. По её приказу, все входящие в Венецию суда досматривались, и в случае обнаружения чумных товаров или зачумлённых людей — сжигались. Подозреваю, что эта мера на самом деле использовалась не столько против чумы, сколько как протекционистский барьер дошлых венецианских купцов в борьбе со своими конкурентами, а потому была абсолютно неэффективной. Корабли и товары исправно уничтожались, но чума свирепствовала в городе нещадно.

Для захоронения умерших был отведён один из островов в венецианской лагуне, причём могилы предписано было рыть на глубину не менее полутора метров. Этот жуткий остров получил название Лазаретто, благодаря от монахам обители Святого Лазаря, которые до последнего дня ухаживали за больными и сами героически умирали от чумы. Здесь же был организован сорокадневный карантин для купцов и товаров, прибывавших в Венецию. 40 дней были выбраны в память о сорокадневном пребывании Христа в пустыне, «карантин» и происходит — от итальянского quaranta, «сорок».

В городе был введён сухой закон. Запрещались азартные игры, производство игральных костей (впрочем, ремесленники сумели обойти этот запрет, нанизывая их на нить, словно молитвенные чётки). Закрывались публичные дома, своих любовниц мужчинам предписывалось либо немедленно отсылать прочь, либо столь же немедленно брать в жёны.

Не помогло ничего — в Венеции умерло две трети жителей.

Когда люди увидели, что ни лечение, ни карантин не помогает, их охватило недоверие к врачам. Это объясняет парадоксальное явление — вопреки логике, после такой страшной болезни по всей Европе не были массово открыты медицинские факультеты.

Пляски конца света: сектантство, сатанизм и поиск спасения

Чума показалась средневековому человеку началом Апокалипсиса.

Людей охватила паника. Они бежали из зачумлённых места.

Грядёт Страшный Суд! Надо каяться в грехах!

Покаяться надо громко, публично, истязая плоть. Так возникло движение флагеллянтов, бичующих себя за грехи, публично кающихся в прегрешениях, истязающих себя до исступления, а то и до смерти. Что-то общее с шахсей-вахсей у шиитов.

Окровавленные толпы флагеллянтов бродили по зачумлённым городам, бичуя себя, умирая от кровопотери и дико веря, что Бог простит им прегрешения. Увидев раз в Авиньоне эту толпу, папа Климент VI велел инквизиции преследовать их как сатанинскую секту.

Преследования лишь смягчили форму публичного людского покаяния, появились бьянки — те же флагеллянты, но не бьющие себя, а лишь бродяжничающие, распевающие псалмы люди в белых одеждах, призывающие всех к покаянию.

Но этого мало. Мало петь. Надо было и плясать во имя Божие. Появляется хореомания — массовые неудержимые пляски на площадях городов. Некоторые муниципалитеты, видя, что психоз остановить нельзя — даже нанимали музыкантов, дабы побыстрее утомились пляшущие (кстати, хореомания хорошо показана в хорорре «Солнцестояние»).

Ну, а если Бог ослаб? Если чума — дело рук сильного Дьявола и Бог уже не спасёт? Тогда средневековые люди вступали для спасения своего тела (ибо душа уже погибла) в сатанинские секты, примыкали к возрождающимся дианическим культам, предавались удовольствиям, разгульному сексу, пиршествам во время чумы. Дамы одевали вызывающие наряды, мужчины напивались и дрались… В Англии и во Франции, в пришествии чумы ввели разнузданную моду, в частности, слишком откровенные женские обтягивающие платья. О том, как это было, на примере Италии подробно писал Бокаччо.

В поисках виноватых: погромы, гонения и геноцид

Кто ещё виноват в чуме с точки зрения средневекового человека? Иноверцы и инородцы, очевидно. Самим своим присутствием они вызывают гнев Господа.

На Кипре в 1347 году убивали мусульман, в Мессине — генуэзцев. В 1349 году в Европе началось массовое истребление евреев: 14 февраля 1349 года были публично сожжены более двух тысяч евреев Страсбурга, остальные изгнаны из города, а собственность их конфискована. 24 августа шесть тысяч евреев Майнца сгорели в огне. В тот же день погибла древняя еврейская община Кёльна. 21 марта в Эрфурте погибло три тысячи человек.

Мусульмане вели себя не лучше христиан. Ибн Баттута, берберский путешественник и купец, автор книги «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий», описавший чуму в Аравии, рассказывал, что мусульмане обвинили мекканских евреев в том, что те самим своим присутствием в святом городе навлекли гнев Аллаха, и истребили их.

Европейцы громили лепрозории — ведь прокажённые отмечены печатью дьявола. Более того, они сговорились с евреями погубить род христианский — такие нелепые слухи распространялись по всей Европе. Особенно в погроме лепрозориев «отличились» венецианцы и арагонцы, что добавило к пандемии чумы вспышку лепры.

Преследовали и мусульман, и сатанистов — реальных и мнимых. Кроме того, в народном сознании укрепилось представление о том, что существует некая секта «отравителей» и по подозрению в которой могли убить любого. Реальной основой слухов о существовании секты «отравителей» было жуткое народное поверье, что избавиться от чумы можно было, «передав» её другому. В тщетной надежде выздороветь, больные специально толкались на рынках и в церквях, норовя задеть или дыхнуть в лицо как можно большему числу людей. Зачастую этих людей «разоблачали» и казнили уже как отравителей-сектантов.

Банды зачумлённых городов

В зачумлённых городах исчезла власть — точнее, власть на улицах захватил криминал. Особого рода криминал. Для уборки трупов перестали набирать могильщиков. Точнее — те поумирали, и от безысходности на эту работу стали нанимать каторжников. Не за деньги — за обещания помилования и свободы. Но те свободу добывали сами: они убегали со смертельных общественных работ, а сдерживать их было некому — все власти дали дёру! В городах настала власть зачумлённых бандитов.

Банды каторжников-могильщиков врывались в дома оставшихся добропорядочных граждан, убивали, грабили, насиловали. От них жители спасались бегством, ибо даже солдаты боялись дать отпор бесчинствующим чумным бандитам, боялись заразиться. Судьба тех, кто не успел бежать была плачевна: молодых мальчиков, девушек, женщин, живых, больных, мёртвых и умирающих продавали желающим совершить насилие, трупы волокли за ноги по мостовой, специально оставляя по сторонам брызги крови, чтобы эпидемия, при которой каторжники чувствовали себя безнаказанными, продолжалась как можно дольше. Этот ужас длился до тех пор, пока сами насильники, харкая кровью, покрытые гнойными чумными бубонами не подыхали.

Духовенство в эпоху пандемии

А что в это время делало духовенство? А духовенства в городах и вовсе нет, ибо и священники бегут из зачумлённых городов. Да так бегут, что пастве в Лондоне в 1348 пришлось избивать беглых епископов и запирать в церквях в наказание.

Впрочем, известны были и случаи подвижничества. О героизме монахов обители святого Лазаря в Венеции я уже писал выше — венецианские чумные лазареты окормлялись и поддерживались этими святыми отцами. Но это не единственный подобный пример. Так, по преданию, на это время приходится история отшельника по имени Рох, который самоотверженно ухаживал за больными чумой (впрочем, хотя биографию Роха и связывают с Чёрной смертью, но, одновременно, считается, что умер он за двадцать лет до того, как чума пришла в Европу; по другой версии он мог умереть в 1370-х годах). Родившийся в Монпелье в конце XIII века, в возрасте 20 лет он отправился в паломничество в Рим. Столкнувшись по дороге с чумой, он начал странствовать по стране, ухаживая за больными. Предание сообщает о чудесах исцеления, совершённых им в Римини, Новаре, Риме, Мантуе, Модене и Парме. В Пьяченце заразился сам Рох. Он был изгнан из города, и отправился умирать в заброшенную лесную хижину. По преданию, собака по имени Готхард принесла святому, умиравшему от голода, хлеб. Вскоре святой исцелился от чумы, а Готхард стал его помощником. Потому на иконах святой Рох изображается с собакой.

На Руси самоотверженно остался в зачумлённой Москве святой митрополит Феогност, утешавший и соборовавший больных страшной болезнью. Он погиб от чумы вместе с большей частью своей паствы.

Однако по-иному в это время вёл себя римский папа. Климент VI заперся в Авиньоне не подпускал к себе никого. При этом он справлял языческий обряд очищения огнём и носил амулет от чумы.

Борьба за благодать: власть и вера чумных королевств

Папа дискредитировал церковь увеличившимся в годы чумы мздоимством и торговлей благодатью. В 1350 году, в самый разгар эпидемии, своей буллой он объявил приказ ангелам (!) немедленно доставлять в рай любого, кто умрёт на дороге в Рим или же возвращаясь домой. Почти два с половиной миллиона паломников ломанулось в Вечный город, зачумляя всё на своём пути. 90% из них погибло от чумы. Но только за один только год прибыль римской курии от пожертвований составила астрономическую сумму в 17 миллионов флоринов.

Смешно, но деньги монастырям раздавались «бесконтактно»: из страха перед болезнью монахи не выходили наружу, и паломники оставляли пожертвования перед воротами монастырей, откуда их забирали по ночам. И потом слуги господни деньги «дезинфицировали», что от болезни спасало, увы, не всегда.

И это были колоссальные деньги. Папы вновь почувствовали вкус власти и желание стать и независимыми, и вселенскими по-настоящему. Папам захотелось забыть про постылое гостеприимство французского короля и бежать из Авиньона. Это было непросто — французский король сопротивлялся сей идее. Однако в 1377 году Григорий XI волевым решением возвращается в Рим: начавшаяся в 1369 Каролингская война (которая тоже считается частью Столетней) и наступление союзников англичан на юге, во французских Пиренеях в 1370-е годы создавало реальную угрозу папскому престолу.

Бешеные лёгкие деньги всегда рождают конкурентов. Начинается Великая западная схизма. Появляются ещё два центра, претендующих называться папскими: один во всё том же Авиньоне, где французские короли не смирились с потерей «своего» папы и тут же «избрали» своего нового, другой — в Пизе. Авиньонский папа не признаёт римского, римский авиньонского и они оба клянут пизанского. Половина Европы — за Рим (Венеция, Генуя, Тоскана, Пьемонт, Австрия, Литва, Польша, Англия, Ирландия, Дания), половина — за Авиньон (Франция, Шотландия, Кастилия, Арагон, Кипр, Неаполь).

Спор, вроде бы, ведётся о влиянии королей на папскую тиару. Но, если посмотреть на карту Европы во время Великой западной схизмы 1378-1416, то станет очевидно, что авиньонских пап (Урбана VI, Бонифация IX, Иннокентия VII и Григория XII), в основном, поддержали те страны, где чума вспыхнула раньше и была очень страшной, а римских (Клемента VII и Бенедикта XIII), в основном, те страны, где пандемия началась позже и была менее жестокой. И дело, видно, не в самодурстве папы Урбана VI и позиции королей Неаполя, Франции или Англии.

Вопрос стоит о том, кто отмолит мир от чумы? Кто эмитент благодати? Рим? Авиньон? Или паллиативные пизанские папы, которые ни вашим, ни нашим?

А как та же самая проблема решалась с государями? На ком реальная благодать? Очевидно на том, кто смог максимально обезопасить от чумы и себя, и своё королевство. Его звали Карл IV Люксембург, правитель Богемии (Чехии). Узнав, что в Азии — чума, и что пандемия идёт в Европу, Карл IV Люксембург не на фавориток и роскошь тратит деньги. В 1348 году он основывает Пражский университет с лучшим в Европе медицинским факультетом, а в 1350 — строит бальнеологический комплекс на целебных источниках в Карловых Варах — пусть небольшая, но защита от чумы.

Результат налицо — чумы в его государстве не было. Папство предусмотрительность Карла оценило и в 1355 году он тот стал императором Священной Римской империи. Не удивительно, что спустя двадцать лет он поддержит тот священный престол, который был за него. Король поддержал Рим, а его сын Сигизмунд Люксембург впоследствии благодаря папам стал самым могущественным королём Европы.

•••

А чума? А что чума… После пандемии «чёрной смерти» она ещё пару раз терзала жителей Англии (в 1361 и 1369) и Франции (в 1363), потом исчезла на сто пятьдесят лет до XVI века, затем вновь вернулась в XVIII-м.

В августе 2011 года группа ученых получила обрывки ДНК чумной палочки «чёрной смерти» из зубов и костей её жертв, захороненных на лондонском кладбище Ист Смитфилд в 1348 году. Исследователи смогли восстановить участок ДНК бактерии, который она использовала для «сборки» белков, подавляющих иммунитет человека. Биологи сравнили его с аналогичными участками генома у «живых» чумных палочек, и пришли к выводу, что чумная палочка тех лет вымерла, не оставив потомков.

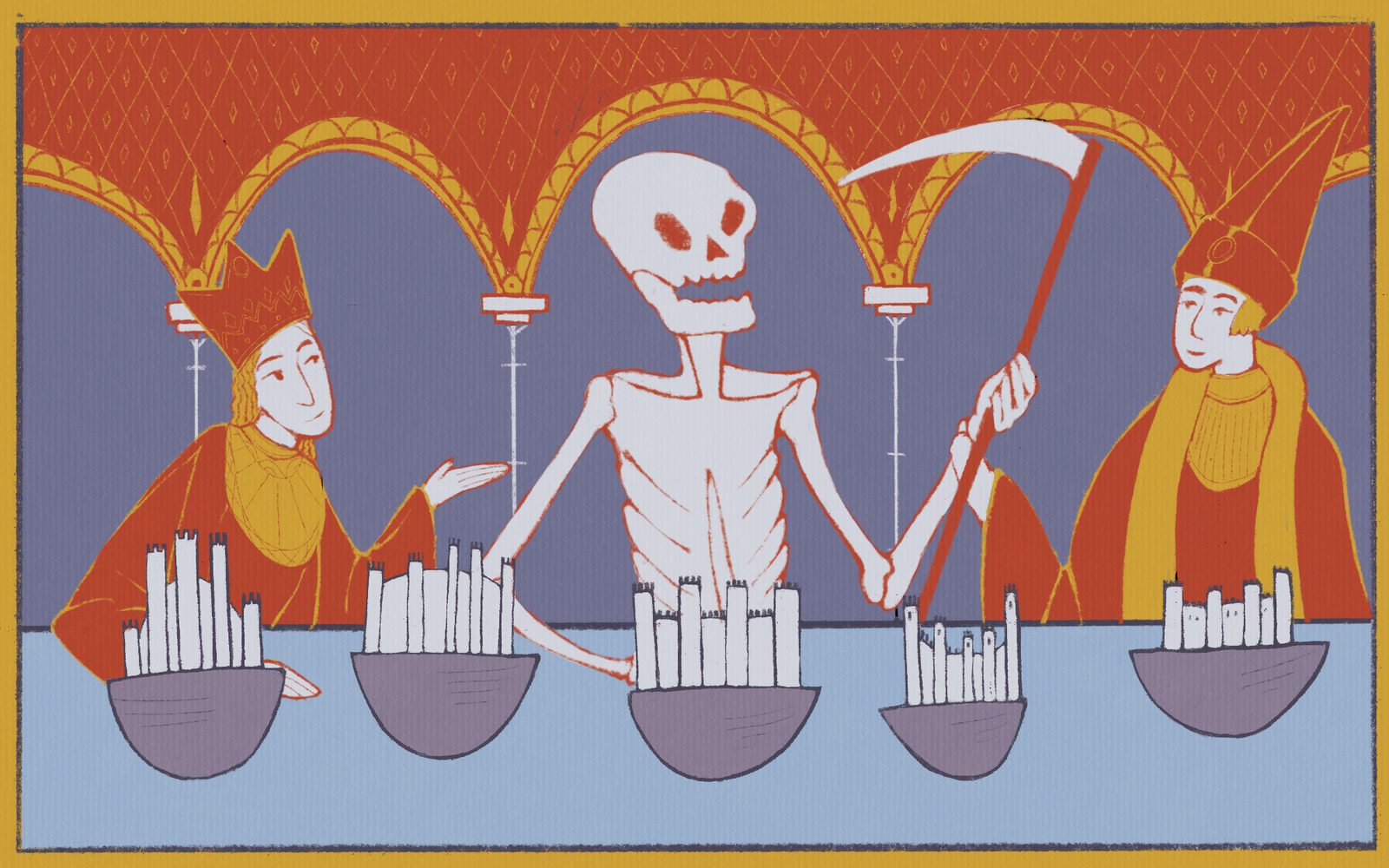

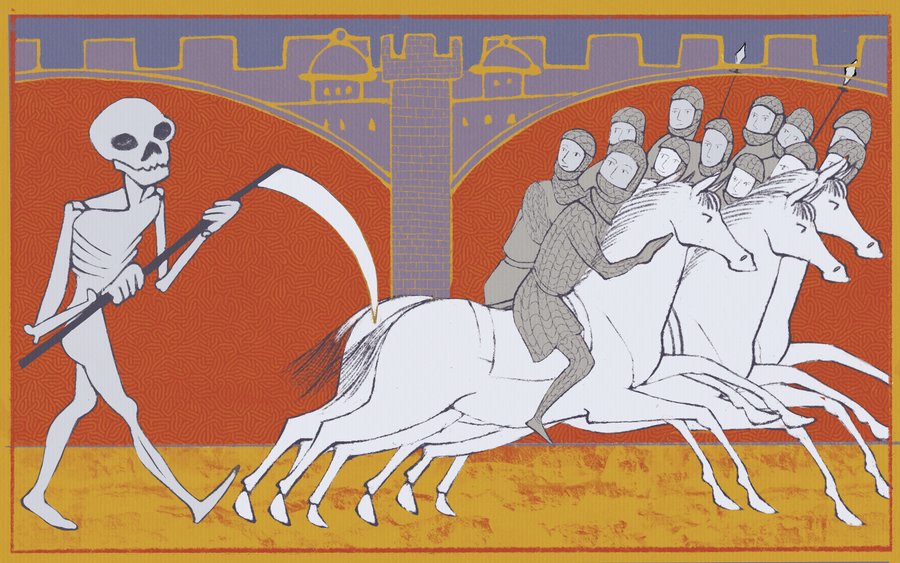

Иллюстрации: Ангелина Гребенюкова