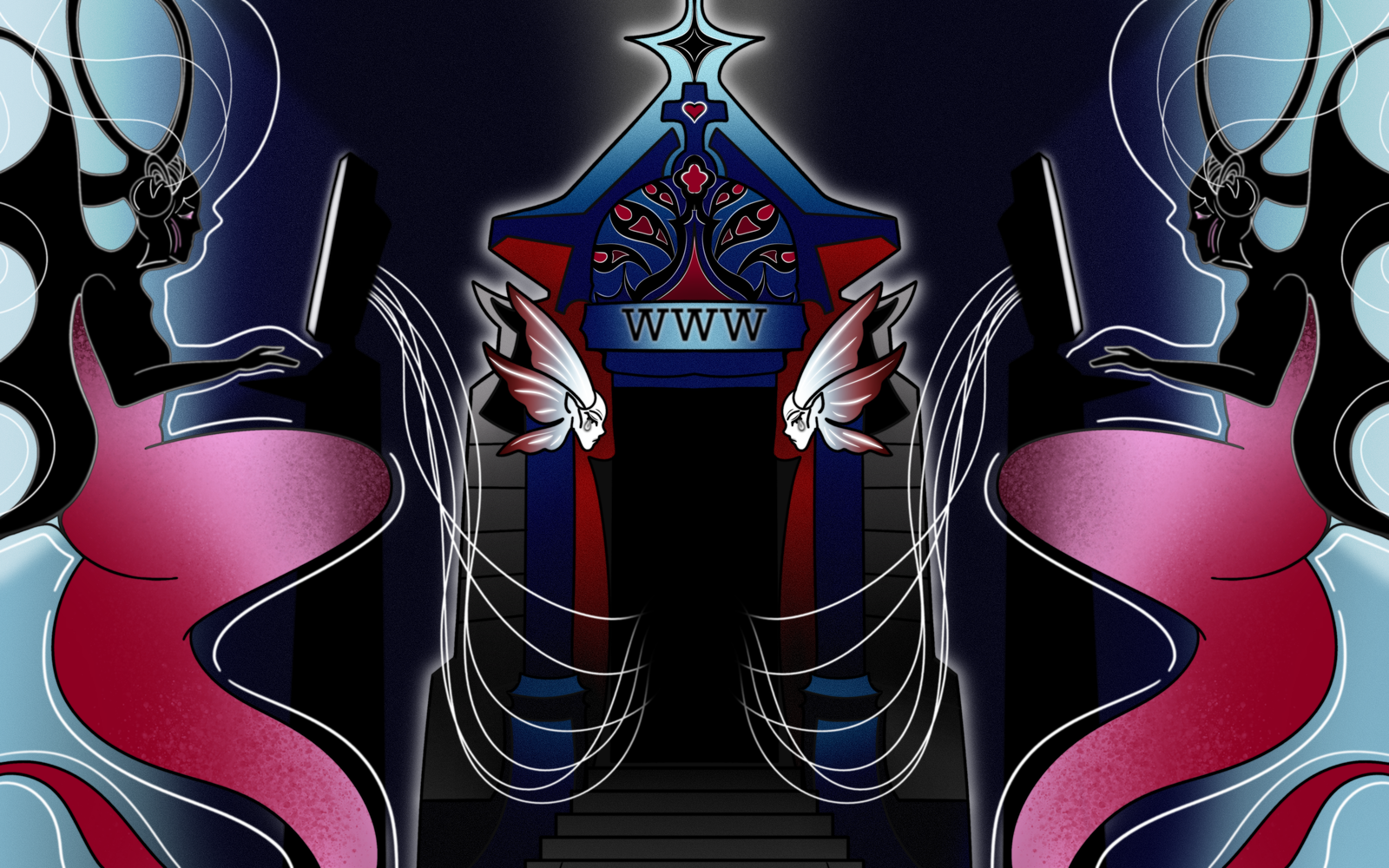

В небольшом философско-культурологическом исследовании Алёна Потапова задается вопросами, как технологические инструменты повлияли на женские и мужские движения, почему отказ от себя в пользу более совершенно симулякра-киборга может быть опасен для феминисток и маскулистов, при чем тут теория «мертвого интернета» и в чем был (не) прав философ-террорист Теодор Качинский.

Популярный в конце 2024 года боди-хоррор «Субстанция» запомнился поп-культурной среде повисшим в воздухе вопросом: «Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?» Положа руку на сердце, мечтали давно. Сосредоточенные на идентичности и самости идейные движения исторически стремятся к преодолению вынужденной неполноценности. Феминизм борется с сексизмом и стереотипами, помогая женщинам осознать свои права на лучшее качество жизни и равноправие в обществе. Маскулизм привлекает внимание к мужским проблемам, таким как эмоциональная уязвимость и давление традиционных патриархальных ролей, стремится развить у мужчин более здоровую самооценку. Квир-движение оспаривает традиционные представления о гендере и сексуальности, продвигаясь к возможности самовыражаться и быть принятыми в обществе.

Если главная героиня «Субстанции», стремившаяся к смиренному цисгендерному совершенству лишь в патриархальных рамках, сделала фатальную ставку на экспериментальную медицину, некоторые представители общественно-политической мысли конца XX века выбрали своим инструментом технологии.

В этом тексте я сосредоточусь на мужских и женских движениях, современная идейная база которых, в отличие от бурно развивающейся квир-теории, сформировалась именно во второй половине прошлого века, чтобы оценить, стали ли технологии для этих движений фактором успеха или, наоборот, экзистенциальной угрозой.

Почему я сделала акцент на «Субстанции»?

Под маской зрелищного фильма в дискурс пробралась история о том, как человек в стремлении к самосовершенствованию отказался от своих действий и пожеланий в пользу существования более дееспособного симулякра, и этот сюжет нашел отклик. По моей гипотезе, эта метафорическая опасная стратегия сыграла злую шутку и с общественными движениями.

В своем предположении я приближаюсь к одной из пяти исторически сформировавшихся идей о человеке, выделенных основоположником философской антропологии Максом Шелером в работе «Человек и история». Это идея о неизбежном декадансе человека — дезертира жизни, отключающего свои органы в пользу орудий. Шелер критически оценивал все выделенные им идеи о человеке, но инструменты для человеческой деятельности с 1920-х годов значительно эволюционировали, а идея об отказе от органов в пользу орудий стала лишь популярнее в составе постулатов трансгуманизма и постгуманизма.

В 1985 году социалистическая феминистка Донна Харауэй опубликовала «Манифест киборгов» — эссе о постгендерной стадии феминистского движения. Харауэй призвала к отказу от антропоцентристской оптики и эссенциалистских идентичностей антропоцена, а взамен предложила использовать для отстаивания идей и самости новые технологии, которые, по мнению исследовательницы, стали бы продолжением людей, способствовали формированию нового самопредставления субъектов и более сильных идейных сообществ. Харауэй использовала метафору киборга для разрушения традиционных бинарных границ в мире, где технологии создают новые возможности для феминистского дискурса.

В какой-то мере теория Донны Харауэй, футуристическая для своего времени, сбылась: цифровые технологии за последние десятилетия стали инструментами глобальной мобилизации, которые сплотили феминисток для активизма и правозащиты. Социальные медиа помогали и помогают женщинам поднимать вопрос о сексуализированном и репродуктивном насилии и в отдельных случаях добиваться наказания для агрессоров. В инфополе становятся все более популярны примеры женского вклада в человеческую историю после многовекового доминирования мужских имен в истории развития разных отраслей. Но цифровые инструменты стали фактором продуктивности не только для феминисток, и это меняет полную картину гендерных взаимодействий.

Через 8 лет после эссе Донны Харауэй вышел ещё один текст, который тоже поставил под вопрос доминировавшие к концу века идеи о гендере, но в другом ключе. Многолетний фемактивист, политолог Уоррен Фаррелл написал книгу «Миф о мужской власти», которая стала идеологической основой маскулизма и современных мужских движений. Фаррелл решил оспорить феминистскую идею о лучшем положении мужчин, сделав акцент на том, что кажущиеся мужские привилегии — это компенсация за многовековую особо опасную деятельность мужчин, необходимую для сохранения человеческих сообществ целиком и ставящую мужчину в куда более уязвимое положение, чем кажется. Фаррелл не оценивал использование технологий в переосмыслении мужских ролей, но подчеркивал, что мужчины больше не должны быть расходным инструментом, что задает пространство для размышления о нечеловеческих инструментах, которые должны взяться за прежние «мужские» функции. Киберизмерение у маскулизма и его ответвлений появилось скорее на практике: маскулисты или, например, инцелы (представители невольного воздержания, сосредоточенные на женских привилегиях в доступности сексуальных отношений) находят поддержку и общность прежде всего в интернете, на имиджбордах и в соцсетях. Сетевые инициативы помогают на практике реализовать и популяризировать идею об уклонении мужчин от воинской обязанности. В то же время психиатр Стефан Краковски в своей книге «Инцелы» утверждает, что интернет и социальные медиа играют ключевую роль в радикализации инцелов.

Медийность позволяет инцелам и другим радикальным мужским движениям закреплять в инфополе женоненавистнические идеи и через чувство общности убеждаться в правильности своих идей.

Некоторые находят в сети и инструменты для выражения своей ненависти: в частности, представители запрещенного в России движения «Мужское государство» выбирали жертв среди женщин, через открытые источники и базы персональных данных находили информацию о цели и переходили к агрессивной травле и сталкингу с физической угрозой для женщин. Очевидно, конкретно эти маргинальные процессы далеко ушли от ориентированных на равноправие идей Фаррелла, но в них можно найти извращенную логику: это борьба насильственными способами, которые якобы были навязаны мужчинам вместе с их исторически сложившимися ролями. Технологии же помогают прицелиться для удара по мнимо виноватым Другим.

Примерно в то же время, когда Донна Харауэй и Уоррен Фаррелл выпустили свои работы, критиковал использование технологий и их популяризацию со стороны движений, построенных на комплексе неполноценности, человек, распространявший свои идеи парадоксально террористическим способом — Теодор Качинский. Американский математик, из-за рассылки бомб с требованием огласки своего манифеста известный как Унабомбер, написал работу «Индустриальное общество и его будущее», в которой призвал к отказу от технологического прогресса, чтобы сохранить природу и человеческую свободу. Качинский критиковал общественные движения, неэффективные инструменты борьбы которых обходятся человечеству слишком дорого, и видел преодоление актуальных социальных проблем лишь в возвращении к примитивной жизни в гармонии с окружающей средой через полное разрушение существующего уклада. В какой-то мере идеи Качинского соотносятся с маскулистскими фантазиями о беззаботной первобытности без гендерных ролей, и все-таки, по Унабомберу, положение мужчин относится ко второстепенным проблемам, борцов с которыми теоретик жёстко критиковал за невнимание к реальному кризису, вызванному технологиями. Качинский обращал внимание на возможные экологические катастрофы, а обществу пророчил движение к новой несвободе из-за системных норм и правил, которые под управлением машин приведут человечество к психологическому и социальному распаду. К радикальному постантропоцетризму, если пользоваться термином Донны Харауэй.

В более близком к нам 2016 году у создательницы «Манифеста киборгов» вышла книга «Оставаясь со смутой: заводить сородичей в хтулуцене». Хтулуцен — историческая фаза, которая приходит на смену антропоцену и отличается сосуществованием разных форм жизни и технологий. Переосмысленные отношения между людьми и нечеловеческими существами Донна Харауэй называет симпоэзисом. Технологии, по идее Харауэй, выступают посредником этих отношений, способствующим совместному производству, основанному на различных способностях и мировоззрениях. С одной стороны, в этой работе Харауэй продолжает развивать идею о симбиозе человека и машин, с другой — в какой-то мере следуя за Качинским, уходит на более глобальный уровень организационных проблем в обществе, оставляя в стороне вопросы феминизма.

А вопросы остались что в женских, что в мужских движениях. Сформулированная преимущественно в XX веке проблематика конкурирующих идейных направлений по-прежнему становится предметом повседневных споров в интернете, причём убеждать собеседников (чаще всего — безуспешно) приходится в самых базовых принципах теории, которую представляешь. Те, кто осознаёт непродуктивность подобных конфликтов, разбредаются по информационным пузырям, которые помогают поддерживать идейный настрой, но не управлять дискурсом.

В центре массового внимания оказываются не спорные высказывания, а отфильтрованный алгоритмами идейно нейтральный контент. Иногда настолько нейтральный, что в нем нет человеческого высказывания в принципе, и публикует его тоже совсем не человек.

Во второй половине 2010-х годов на имиджборде 4chan появилась теория заговора о мертвом интернете: согласно теории, в 2016–2017 году реальный интернет «умер», а вместо людей в нем остались только боты. Теория мертвого интернета сохраняла за собой статус конспирологии, пока рекомендации некоторых соцсетей действительно не засорил контент, сгенерированный нейросетями и опубликованный выдуманными пользователями. В Фейсбуке массовая публикация контента ИИ в сетке профилей с монетизацией стала средством заработка, но алгоритмы платформы не справились с фильтрацией мусорного контента. Аналогичным образом, на YouTube в рекомендации попадают сгенерированные ИИ видеоролики, в которых искусственно создан даже сюжет.

Я не склонна уходить в полную интернет-эсхатологию, но для вопроса об идейных сообществах это и не нужно: для них достаточно факта невидимости. Если платформы начнут фильтровать ИИ-симулякры, их на видном месте заменят другие публикации без позиции или приглашения к направленному на консенсус диалогу.

Главным механизмом популяризации идей по-прежнему становятся конфликты, а они лишь отталкивают потенциальных сторонников или снижают восприимчивость к чужой позиции. В этой ситуации, по моему мнению, у мужских и женских движений нет соотношения сил, потому что технологически они одинаково бессильны, а любые попытки лишь приводят к разобщению человеческого общества как такового.

Эта проблема касается и квиров, о которых я в принципе испугалась писать, потому что неоднократно видела, как обвинения в трансфобии прилетают даже доброжелательно и тактично настроенным цисгендерным персонам.

К счастью для общества и его сообществ, у человеческой жизни есть не только цифровое измерение. Вот и философ Макс Шелер к историческим идеям о человеке относил не только оптику, при которой человек стремится к передаче жизнедеятельности своим орудиям, и в вопросе отстаивания идентичностей наиболее примирительной кажется позитивистская идея homo faber (человека творящего), отрицающая специфическую способность человека к разуму и делающая упор на влечения.

Если технологии — это торжествующая рациональность с непредсказуемой полезностью, то сила человека в какой-то степени может быть заключена в его иррациональности.

Эмпатическое стремление к пониманию альтернативных взглядов может когда-то решить вопрос об идеях, призванных компенсировать каждое из неравенств, через взаимное сочувствие. Для наиболее непримиримых людей остаётся в силе вариант с закрытыми сообществами: они, возможно, более опасны с точки зрения выживания, чем нахождение в обществе, и потому неочевидны, но опыт условных лесбийских сепаратисток показывает, что всё возможно. Закиньте в чат GPT промт «День из будущего» с описанием своих идей, и нейросеть обязательно подскажет, что де…

А впрочем, Качинский, возможно, был прав, но рассылка бомб — точно проигрышная экзистенциальная стратегия для всех, даже если вы Доктор Стрейнджлав. В конечном счёте, возможно, в постхтулуцене нас всех спасут грибы. Белые или псилоцибиновые — вопрос открытый.