Внутренние коридоры Егора Зарубина

«Уж будь, каким задумали тебя, маршируй до бессилия. Я вот ментом родился, ментом и останусь… И раз уж водка непременно нужна, значит, будем пить… Кто знает, может, придут новые поколения следователей, чьи страсти затрепещут не вокруг выпивки и карт, а только в масштабах служебных обязанностей, но не пора еще, не пора…» / Иллюстрации: Александра Худякова

В Концовск приезжает милицейский из Ленинграда Егор Зарубин, чтобы расследовать пропажу секретаря суда. Жители города разыгрывают вокруг него спектакль в духе «Ревизора», но только есть одна загвоздка — он только что зашился, поэтому вместо того, чтобы беспробудно пить на мероприятиях, куда его каждый день таскают, начинает действительно расследовать дело.

Сатирическая повесть Кирилла Комарова «Внутренние коридоры Егора Зарубина» — о жизни любого российского города, о ежедневной рутине его обитателей и о масках, которые все надевают в нужный момент. Как бывшая проститутка стала директором исторического музея и поборницей тоталитаризма? Почему почетный житель города притворяется местным дурачком? Зачем каждый вторник по местному радио разыгрывают порноспектакль? Какой страшный секрет скрывает андролог и почему называет жену Витя? Чем закончится запутанное дело о пропаже секретаря суда и для чего на самом деле Зарубина прислали в Концовск?

Глава 1. Егор Зарубин появляется со дна старых записей

Хочется быть сдержанным. Сдержанным и отстраненным. Заходить в любую комнату с видом и сущностью Победоносцева. Реагировать на неудачу с усмешкой, отпивать спирта без изменений в лице. Таких ненавидят и ими же восхищаются ― в высшей степени соблазнительная микстура…

Но, конечно, тогда нечего и мечтать о литературе…

Какой же ты писатель, если не сидел в шесть утра со звериной гримасой, пробужденной ничтожеством собственного рассказа?! В какую комнату собрался заходить, если первый же чванливый комментарий в сторону твоего романа буквально кричит тебе: разыщи, разыщи этого критика и изруби его чем-то топороподобным. А уж следом и себя… Чтобы больше никогда не касаться клавиш, не ставить проклятые запятые, которые еще со школы сделались твоим врагом: попробуй докажи, что ты автор и имеешь право пихать их, куда вздумается…

Но ― писать надо. Иначе откуда добыть веселье? Где нагулять аппетит к существованию? Только здесь ― в маленьком внутреннем дворике, огороженном ветхим давно не крашеным забором. Где слова и образы горкой дров лежат за сараем. И нужно сжечь их и купить машину новых. Но так не получается: дрова эти, те же самые, с тобой на всю жизнь…

…Одна моя книжка продавалась скверно, вторая ― лежала у издателя, ожидая рождения или гибели, а я принялся за третью и, как видите, написал даже четыре абзаца. По привычке в самом начале мне казалось, что я пишу что-то легкое, но величественное. Как же раздавлен и угнетен я буду в конце, каким жалким мне представится написанное после всех редакций. Но сейчас еще не пора. Сейчас ― отблеск совершенства падает с экрана на руки творца…

Я понял, что мне не хочется барахтаться в современности, писать о заоконном времени. С действительностью у меня не ладится. Пока что-нибудь не станет историей, писать о нем я не буду. Причем, желательно, историей выдуманной: возникшей и закончившейся в моей голове. Да и герои у меня почти всегда такие: заканчиваются с последней страницей, если не физически, то уж эмоционально. Что ж ― смиритесь: идей у меня еще книжек на пять, и сплошь одни и те же. Никакого развития. Зато без обмана: уныние и остроты. Можно читать пополам с Ремарком, и будет смотреться даже выигрышно…

По старой схеме ― истекающего, заканчивающегося героя ― появился и следователь Егор Зарубин. Он вышел из рассказов то ли десяти-, то ли пятнадцатилетней давности. Скорее всего, они никогда не будут напечатаны, а персонаж просто пропадал, и я подумал: почему бы не оживить его. Ненадолго, страниц на сто, а потом уж попрощаться наверняка. Да он и сам успеет убедиться, что дольше тут возиться нечего, так что выгода обоюдна. Я напишу очередную книжку для заведомо пыльных полок, а Егор Зарубин вытянется звонкой струной, пытаясь расследовать заключительное дело. Все как полагается: «фейерверк, автор умело жонглирует словообразами, роман-боль, ничего хуже не читала».

Фамилия у него хорошая, что называется, в традициях классики. Не Скалозуб, конечно, но тоже кое-что, особенно если сопоставить с первыми строчками этой книжки. Хуже нет ― выдумывать фамилии, а тут ― на: готовая и что-то там сообщает. А отчество-то ― Силантьевич. В одно ФИО можно заглядеться минут на семь: костер, а не повесть!

Кстати, в рассказах, где много лет ржавел Зарубин, у него водился подмастерье. Но теперь я решил его отсечь, пусть Егор Силантьевич действует один. С теми явлениями, с которыми он столкнется, лучше разбираться самому, хотя всегда мерцает соблазн позвать на помощь.

Почему он мне сейчас оказался так близок, так нужен? Не самый выдающийся, не самый неподкупный милиционер… Может, чтобы, когда кругом все рушится и падает, иметь хоть такую защиту? Вероятно. Лучше-то все равно нет…

Поскольку я обещал не обнажать реальности, отправлю Зарубина в девяностый год прошлого века. А что ― я уже был жив, многое помню, и никто не посмеет сказать, что я напутал или солгал. Хотя бы потому, что произодшее не существовало или вот-вот собиралось прекратиться. В любом случае ― имело отношение только к Зарубину и его переживаниям. Пожалуй, и название нужно вывести отсюда, из этой строчки.

Ну, что… 1990 год, оперуполномоченный Егор Зарубин, в последнем приступе милицейской службы, едет по заданию в город Концовск…

Глава 2. Приезжает

Егор Зарубин покинул купе. Там минуту назад разверзлась и съежилась одна из самых беспощадных и губительных катастроф в истории человечества. Нужно было выдержать изнурительный смех попутчика, вызванный его собственной шуткой. Нужно было придумать, куда устремить взгляд, при условии что тело смеющегося бушевало подобно океану. Нужно было хотя бы улыбнуться, чтобы океан не счел отсутствие улыбки за вызов для свежего анекдота. Зарубин притворился, что скучает по расписанию, и вышел. Он встал, вцепившись в холодный общественный поручень, и не видя ни городов, ни времени смотрел в стену. Колышущиеся занавески ласкали его, но не успокаивали.

«Куда я еду, ― думал он, ― куда я постоянно еду? Ни дня покоя. Как бабочка-пятидневка: живу без выходных. Весь Ленинград вместе с областью исполосовал. И везде эти рожи, рожи. Ожившие картофелины. Уже не различаю… Чищу картошку, а кажется ― знакомое лицо ножом полосую…»

Губы же его при этом беззвучно шептали:

― Ди-суль-фи-рам, ди-суль-фи-рам…

Это было имя его главного оппонента, самого хитрого, самого беспощадного. И нисколько не таящегося.

«Зашиться» приказала жена. Зарубин не планировал терять ее, а она ловко этим пользовалась. Жены были у всех вокруг, и Зарубин не собирался отличаться: все же не служба, а личная жизнь. Без вина и водки. Хотя поначалу спорил:

― Света, да как не пить? Как в милиции не пить? Да я себя в зеркале не опознаю, если не пить. Сразу физиономия нездоровая. А выпью ― красненький, двигаться тянет. Вон у нас Плакатов, ты знаешь, намного больше меня употребляет, так ничего, молчит же его жена.

― Ага, ― ответила Света, ― всегда хочется, чтобы кто-то пил больше тебя, тогда как-то спокойнее, да? Созванивалась я с ней: наравне вы пьете. Егор, я мечтаю на тебя в выходные посмотреть хоть раз. А то вы в пятницу как сядете, только к воскресенью и приходишь. А вместо премии ― полколоды карт. Да все больше циферки ― картинок почти нет.

Если бы Зарубин помнил гиперболу, он бы сказал, что это точно она. Но литературные приемы давно не мешали ему жить. А вот настойчивость жены ― еще как… Пришлось соглашаться…

Он навел фокус на расписание, приложился в мыслях к кувшину холодной водки и пошел в тамбур ― курить. Дым у него пока не отняли.

Концовск подвернулся, наверное, кстати. Тяжело было сидеть в отделе, куда потенциально каждый мог заглянуть с бутылкой и спросить: «Ну, что, прихватим за горлышко?» А в незнакомом городе всегда есть право прикинуться непьющим. По болезни или нежеланию. Нет, только по болезни.

― Вы не заметили, ― спросил его сосед-шутник, ― когда там Верхние Ванны?

― Нет, ― сказал Зарубин, ― сейчас посмотрю.

И снова с удовольствием пошел к расписанию.

Спать было жарко. Половину прохлады забирал себе попутчик, а другой половиной распоряжалась ампула в теле Зарубина. Выпей он сейчас, и блаженство ветерком пронеслось бы рядом, дотронулось мягким воробьиным крылышком, утерев капли со лба… Но пить воспрещалось. За блаженством стояли адские демоны и грозили не то окровавленными граблями, не то милицейским жезлом с насаженной на него головой Дзержинского. К счастью, Концовск наступал в шесть утра и немного свежести Зарубину все же досталось.

Его встречал водитель на ЗИЛе. Зарубин любил их за добрую коровью морду, но пастбища не предвиделось, и он напрямую спросил водителя Костю:

― Чего это машина такая здоровая?

― Да мне сказали, что ты с Ленинграда, я думаю, сколько у тебя там вещей, может, много. Бывшая столица все-таки. Да и другой у меня нет.

― Понятно, ― сказал Зарубин, хотя все равно многое осталось непонятым. Они поехали по улицам Концовска. На приборной панели стоял радиоприемник с вытянутой в окно антенной. Он кричал:

Любовь источает электрический пар,

Но я не хочу курить сигареты,

Меня привлекает дым других времен:

Эрозия звука, анафема света…

Костя сильно выплюнул папиросу на дорогу.

― Т-фу, ― сказал он, ― анафема его привлекает. Развелось этих подонков… Черт-те что несут… И музыка-то вся ворованная. И ладно б у своих ворованная, это не зазорно как-то, а то ведь с Запада прут.

― Ага, ― согласился Зарубин, ― у нас тут на металлистов рейды были. Заходим ― а они сидят в своих подвалах, все в цепях, пилят на гитарах ― как помехи телевизионные. А прислушаться ― ничего родного, чистый Slayer.

― Ужас. ― Костя поморщился. Зарубин обратил немного внимания на радиоприемник.

― КЗР. Киевский, что ли?

― Не-ет, наш, концовский.

― Что-то я не слышал о таком заводе.

― Так правильно не слышал. Это кооперативные. В Киеве покупают, к нам привозят и в два раза дороже продают. Удобно: даже название менять не надо. Молодцы, здорово придумали. Я ж и говорю: когда у своих, оно честнее.

― Кстати, ― вспомнил Зарубин, ― что за город у вас ― Концовск? В честь революционера?

― Конечно, не в честь драматурга же, ― улыбнулся Костя. ― Был у нас такой ― Михаил Сергеевич Концов. Не слышал? Нет? А он был. Партийные клички придумывал. Молотову, Зиновьеву, в общем, всем, кто хотел. А тогда все хотели, сам знаешь, у него работы навалом было. Поэтому его особо история не запомнила: все в кабинете, в кабинете. Еще и города переименовывал: дел по шею. Москву вот не успел переименовать, а планировал.

― Во что?

― В Концовск. Но не успел: расстреляли.

― Почему?

― Да-а, Бухарин разорался: а мне где кличка? Почему я должен эту фамилию таскать? А что если ее кто-то за псевдоним примет, хорош я буду! Михаил Сергеевич оправдывался: ну нету больше металлических предметов, которые можно в фамилию превратить. Но разве кто станет слушать. Раз-раз и зачехлили нашего Михаила Сергеевича. Ну, мы и решили: человек он был хороший, городу всегда помогал. Вернее, скажем так, ничего плохого не делал. И назвали.

Светофор остановил движение. Рядом с ЗИЛом затормозила свадебная «Волга». Без жениха и невесты она стояла совершенно чуждая празднику.

― Что-то рановато, ― кивнул Зарубин.

― Полседьмого, ― задумался Костя, ― да нет, нормально. Пока за молодыми заедет, пока в горсад съездят ― пофотографироваться. Нормально. Только один хрен ― разведутся.

И он выплюнул в окно вторую папиросу за утро.

Они подъехали к гостинице. Костя пожелал Зарубину отдохнуть и предупредил, что заедет к двум. Зарубин вошел в холл. Тоскливые фикусы, линолеум, лишь в воспоминаниях хранящий желтизну узора, запах позавчерашних голубцов, пустая стойка, часы, показывающие время в Концовске, Москве и еще полдюжине городов одного часового пояса… Взгляд Зарубина растворился в циферблатах…

«Подпоясаться бы этим поясом, ― неожиданно подумал он, ― и распоряжаться всем временем. На голову ― шапку из назначенных встреч, на ноги ― сапоги из железнодорожных расписаний ― и на какие-нибудь танцы. А там ― сорвать шапку и топтать ее сапогами. Вон попугай ― сидит в клетке и ничего не знает: когда я приехал, когда я уеду, во сколько. А мне зачем это знание? Только чтобы знать, что сорок два года? Что осталось меньше, чем прошло? А потом ― никаких часов и опозданий…»

Он вздрогнул и «вернулся» в гостиницу. Эти видения уже с десяток дней не давали ему ни покоя, ни привычки. Они начались на пятый день его вынужденной трезвости и всё растягивались, увеличиваясь в продолжительности и численности. Из обрывков мыслей его сознание ткало фразы, которые он не встречал ранее ни в своей, ни в другой знакомой ему голове. Зарубин не знал, что делать с ними: ему было и неловко, и страшновато. Человек-задача, человек-схема ― он не мог поделиться этими формулировками ни с кем. Но и носить их внутри тоже не улыбалось: неизвестно, в какой ядовитости плод они способны были оформиться.

Он хорошо помнил первое явление слов, выстроившихся в незнакомую шеренгу. Ему на работу позвонил отец и спросил, что, кроме картошки и утки, передать из деревни. Зарубин попросил еще сала, чтобы порадовать отца, не щадившего свиней для такого дела, положил трубку и задумался. «Какая обильная и огромная у нас страна, сало из Тверской области поедет в Ленинг…» и вдруг эта мысль лопнула и исчезла, словно новый сверхскоростной экспресс снес на полном ходу ветхую телегу, застрявшую на рельсах. И с диким свистом перед глазами Зарубина пронеслось: «В пятнадцать лет все горазды заявлять, что не будут как отец, когда вырастут, и во что превращаются потом ― едва ли не в святилища ретроградства и пессимизма». Зарубин замер и машинально набирал одну и ту же единичку на диске телефона. Что это было? Из-за какой неведомой грани его неограненной жизни выскочила эта фраза? Он очнулся: его позвал Плакатов.

― Ты чего? ― спросил он. ― Что за номер набираешь? Миллион сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать?

― Слушай, ― перебил Зарубин, ―, а что такое ретроградство?

― Ну… Когда города старые, так мне кажется… ― ответил Плакатов. ― А ты там что ― кроссворд вскрываешь?..

Наконец за стойкой появилась женщина.

― Здравствуйте. Давно ждете? А я вот поспать отошла: вчера вечером. К нам мало кто ездит. Но гостиница вся занята, вам только номер остался. Лучший, между прочим. «Генсек-люкс». Хорошо вас Костя довез?

― Вы его знаете?

Женщина рассмеялась: словно ландыши упали в хрустальные бокалы.

― Ну, а как же? Что ж я ласточка-несмышленыш ― брата не знаю!

Зарубин пригляделся: действительно ― брат. В том смысле, что сестра сейчас стояла перед ним.

― Хорошо довез, спасибо. Он еще за мной к двум заедет.

― Ох, вы уж меня совсем за дуру держите! Это-то я тем более осведомлена!

― Может, вы осведомлены и зачем я приехал?

Сестра погрустнела.

― Вот это нет… нет. Но поверьте, ― она просветлела, ― очень скоро выясню.

Зарубин поднялся в номер. Сестра и вправду была сильно похожа на брата. Тот приехал за Зарубиным на грузовике, она же дала ему огромный номер из семи комнат. Зарубин, как сквозь чащу, брел по холодным мглистым залам: единственная светлая комната с душевой была в самом конце. Видимо, здешние жители считали, что из Ленинграда приезжают великаны с вагонами нижнего белья и рубашек. Зарубин добрался до кровати, бросил худосочную спортивную сумку на стул, разделся и лег.

― Надеюсь, ― сказал он вслух, ― никто не постучит в дверь. Я не скоро найду дорогу назад.

Нервно, с ухающим из глубин груди сердцем, он уснул. Перед самой пропастью сна тоненький канатик мысли попытался удержать его на обрыве. Зарубин успел увидеть ― «А ведь смех по-настоящему нужен лишь, чтобы прятать за ним…» ― и упал в бархатную тьму. А когда проснулся, ему уже было не до видений: до приезда Кости оставалось всего полчаса.

Глава 3. Знакомится

Гостиничный комар выкачал из Зарубина полбидона крови, и теперь его одолевали нестерпимые приступы самочесания. В одни и те же секунды ему приходилось слушать судью и сжимать руки в карманах, чтобы не скинуть брюки, устремляясь к заветному зудящему подколенью. А судья все говорил и говорил, являя собой тот тип человека, который из дюжины слов может сколотить поэму…

Савелий Пескарев, секретарь суда, пропал две недели назад. Просто не пришел в понедельник на работу. Ему позвонили домой: гудки. Поискали в пивной: мимо. Связались с родными: все Пескаревы на месте, кроме Савелия. Дальше этих поисков не продвинулись. Вместе с Пескаревым исчез и учетный журнал, в котором хранились сведения о будущих заседаниях. Поэтому судья счел правильным закрыть суд до обнаружения секретаря.

― Вот так и сидим, ― сказал судья, ― без работы. Так что уж вы, пожалуйста, сыщите нам его. Мне судить хочется. В соседнем районе вон, что ни день то избиение или угон. А у меня? Как в домино ― пусто-пусто.

― Федор Карпович, ― сказал Зарубин, ―, а фотография?

― Конечно, конечно.

Судья достал из внутреннего кармана пиджака снимок. «Десять на пятнадцать», ― прикинул Зарубин и взял фото. Упитанный молодой парень стоял под пальмой: оживший пирожок с рисом в красной футболке.

― Это восемьдесят восьмой год, Хоста, ― объяснил судья.

― Он сильно изменился?

― Совершенно никаких изменений.

Зарубин представил, что потерявшийся Пескарев так и ходит третий год в красной футболке и носит за собой пальму, чтобы его не путали. Он вдруг задумался.

― Федор Карпович… а откуда у вас такое фото?

Судья улыбнулся, словно предвидел вопрос.

― Да это он не знал, что нам привезти памятного… Ну, вино, ну, раковины… А так, чтобы личное, чтобы каждому… Вот он и сделал пятнадцать фотографий и всем раздал, у него еще остались… Эх, Савелий. Такой парень ― и пропал…

Мимо шла уборщица с ведром и шваброй в кошмарном фиолетовом халате. На ведре было написано «Рыба». Судья окликнул ее:

― Мироновна.

― А.

― Савелий-то, говорю, какой парень был…

― А что ж ― помер? Ох…

― Да куда помер! Пропал всего лишь.

― Ну, да, ну, да, пропал. Не нашли?

― Ищем. Вот из Ленинграда человек приехал.

― Ну, дай Бог, только такого, как Савелий, уже не найдешь.

― Да он же его и найдет!

― Ну, с Богом.

Зарубин смотрел вслед ее халату.

― Мне надо осмотреть его рабочее место. А потом и квартиру.

― Да это всё осматривали уже. Возьмите все данные у местных коллег, и ничего осматривать не нужно.

― Федор Карпович, я должен сам все осмотреть. Зачем же я ехал…

― Ну, потому что мы друзья с вашим…

― Это я знаю, но все же.

― Ну, хорошо, хорошо… Осматривайте.

― Сейчас рабочее место, а потом ― квартиру. Далеко она отсюда?

― Нет, нет, ни в коем случае, ― судья взмахнул руками, ― это чересчур. Рабочее место осматривайте сегодня, а потом ― у нас запланирован обед. Вы думаете, у нас ежедневно люди из Ленинграда останавливаются, тем более, с вашим контрзаурядным опытом. Все хотят с вами познакомиться.

― Как все? Весь Концовск?

― Ну, что вы… Только лучшие представители медицины, культуры и отдыха! А завтра ― приступите. Вы же не обедали!

― Не обедал.

― Неужели не хотите?

Зарубин медлил с ответом. Обедать он, куда деваться, хотел. Но с тОго СаМогО дня вся еда давалась ему с боем, наподобие штурма крепости. Как прекрасно было раньше: выпить рюмочку ― или рюмищу ― и закусить отцовским салом на черном хлебе с горчицей, а сверху еще ― с бочковым помидором. После этого любые щи ― праздник. А после щей можно наливать снова и снова. Теперь же, когда возбуждать прожорливость приходилось компотом, еда медленно, но неуклонно ехала в сторону безразличия. Но судья настаивал да и «лучшие представители медицины» уже, видимо, караулили за дверью и Зарубин сказал:

― Хочу. Но сначала ― рабочее место.

Судья кивнул.

Осмотр ничего Зарубину не предложил. К тому же Федор Карпович стоял в метре от него и повторял:

― Егор Силантьевич, нас ждут. Егор Силантьевич… Возьмете у коллег. Нас ждут.

― Поехали, ― сказал Зарубин.

По дороге до ресторана Зарубин рассказал судье печальную историю, насаженной ему трезвости.

― Хочу попросить вас, ― сказал он, ― не предлагать мне водку. Можно так?

― Ну, как плохо, ― ответил судья, ― там и водка, и коньяк, и вино. Вам совсем нельзя?

― Совсем.

― Я-то ладно… Но там люди, которые точно пристанут. Особенно, когда выпьют. Давайте сделаем так: поставим рядом с вами графин с водой, и вы сами себе наливайте. Иначе я не знаю как сделать. И женщин с вами посадим. Вы им будете наливать, а им себе наливать не дадите.

― А там и женщины будут?

― Конечно. Вам теперь вдвойне обидно, да? Ну, простите. Глеб Степаныч ничего мне не сказал про ваши… швы.

― Да это совсем недавно, он, может, и не знал еще.

И Зарубин в тысячный раз проклял дисульфирам.

Во дворике перед рестораном, укутанный елями, стоял бронзовый бюстик.

― Михаил Сергеевич Концов, ― представил его судья.

― А Ленин где же? ― спросил Зарубин.

― На главной площади, ― без обожания ответил Федор Карпович.

Они вошли с заднего входа. Толстогубый официант проводил их в отдельный зал. Внутри было темно, горели толстые заговорщические свечи в золотых подсвечниках. Зарубин увидел длинный стол и человек десять за ним. Он остановился, осматриваясь… «По какую сторону стояли бы ваши отцы в подвале Ипатьевского дома? Да, ясно ― по какую. По ту же, что и мои… Тогда к чему, к чему эта расписная брусника на сводчатых потолках? Рисовали бы отрубленные головы или уж хотя бы заборы… Что за свечи? Из какого французского ресторана? У вас же должно полыхать электричество, чтобы ни одна лишняя усмешка не проскользнула мимо глаз…»

― Егор Силантьевич, ― повторил судья, ― задумались?

«Господи, в каком „Огоньке“ я это вычитал», ― подумал Зарубин.

― Эмма Дмитриевна Сомченко, ― сказал судья, ― директор исторического музея.

Чуть потрескавшаяся, но еще не списанная жизнью полная женщина пожала Зарубину руку. Ее ладонь была нежная и влажная, точно безе, минуту назад из духовки.

― Сергей Захарович Карасев, ― почетный житель нашего города.

Веселый старик с услужливыми глазами вскочил со стула.

― Александр Андреевич Меченосов, врач-андролог.

Пышный задумчивый мужчина протянул руку.

― Серафим Павлович Рогатов, директор бани.

Небольшой человечек с достоинством и золотыми зубами наклонился, не вставая.

Дальше вставали и сидели еще директора, поэт, военный: их Зарубин уже не запомнил. Да и запомнившихся хватило бы, чтобы описать остальных. Все они были как выводок одной матери. Кто-то остался жить с ней, кого-то отдали в приют, третьего воспитала мачеха-улица, но все сошлись сегодня здесь ― на общей сцене перед единственным зрителем. Зарубина и посадили во главу стола. Слева от него сидела Эмма Дмитриевна, а справа ― Александр Андреевич.

Стол был очень русский. Деревянные салатники с квашеной капустой, огурцами и помидорами, вареной картошкой, деревянные блюда с бужениной, деревянные селедочницы, икорницы и водка, водка, водка. Зарубин точно ослеп. Он так любил даже небольшие русские столы, а этот словно был их императором и по мебельным характеристикам и по обильности. Полуприкрытыми глазами смотрел Зарубин на шпроты и мясо с хреном и понимал, что без рюмки не дал бы за них и треть цены. Официант поставил перед ним графин с водой.

― Личный графинчик? ― вежливо пошутил андролог.

― Норма, ― нашелся Зарубин, ― ни больше, ни меньше.

― Как по-столичному, ― сказала Эмма Дмитриевна. ― Изысканно! А то у нас вечно Карасев нажрется, потом два дня тут живет, в ресторане.

― Так вы ж сами ему подливаете, Эмма Дмитриевна, ― напомнил андролог.

― Грешна, грешна…

К счастью, никто больше не обратил внимания на зарубинские «пристрастия». Судья поднялся и произнес тост за скорейшее обнаружение секретаря, за Зарубина и за процветание города. Карасев выкрикнул: «Верно», и все выпили. Зарубин закусил воду окрошкой… Видимо, после первого тоста разрешалось перейти на шампанское, потому что Эмма Дмитриевна перешла. Она быстро опустошила два фужера и подступилась к Зарубину.

― А вы правда работаете в милиции?

― Правда.

― А вы были в тюрьме?

― Был. ― Зарубин улыбнулся.

― А что самое главное в камере? Ну, вот, представьте, я туда попала. И что?

«Бей опущенного табуретом, главное не прикасайся», ― подумал Зарубин, но сказал другое:

― Не лгите, все равно раскроют.

― Ох, как это… сексуально.

― Вряд ли, ― сказал Зарубин, ― вы-то попадете в женскую камеру.

― А вот и нет, я же знакома с вами. Договоримся?

И она засмеялась. Зарубин повернулся к андрологу. Тот сидел, что-то вспоминая.

Судья, уже не поднимаясь, предложил следующий тост. За полчаса их было поднято четыре штуки и еще несколько ― неколлективных. Мужчины расстегнули верхние пуговицы рубашек. Эмма Дмитриевна надолго ушла в туалет. Андролог наклонился к Зарубину.

― Вы не слушайте ее… Никакой она не директор музея.

― А кто?

― Ну, нет, она директор музея, но так ― числится. Засунули ее на эту должность. А так она ― шлюха.

Слово профессионально отозвалось в Зарубине.

― Как это?

― Ну, вот. Думаете, чего она тут сидит: с судьей, с директором рынка. Кто б ее из музея сюда пустил.

― А-а.

― Но и это ― по старой памяти. Она давно уже не работает.

― Почему?

― Да с ней случай был. Федор Карпыч рассказывал. В шестидесятые Хрущев должен был приехать, с авангардистами бороться. А у нас их сроду не было. А Эмма Дмитриевна была ― и уже на нужных рельсах. Она тогда благоухала, как гвоздика, я фотографии видел. Решили ее под генсека бросить. Нарядили под авангардистов каких-то студентов, думали, Никита Сергеич с ними разделается, ну и там дальше банкет, кукуруза вареная. А он прицепился: что за авангардисты, кого подсовываете, это ж хорошие советские ребята. Всех отчитал, разозлился, на банкете уже сидел недовольный. И тут выплывает Эмма. Говорят, красивая, тоненькая, как Симона Синьоре. И к Хрущеву. А он вскочил и кричит: что это? Это шлюха? Что за шлюхи у вас? Мне крестьянку надо, стахановку, чтоб надои рекордные с каждой сиськи… Раскраснелся, как арбуз, и ушел. А Эмму как удар шарахнул, головой поехала. С тех пор ни с кем за деньги не может. Помыкалась лет десять, дали ей этот музей, вот работает.

― Ого, ― сказал Зарубин. Все выпили еще по одной и пошли курить. Зарубин пропустил несколько тостов: вода в его графине уже иссякла больше чем наполовину. Остальные же напротив ― расцветали и зрели. Уже не раз вскакивал со своего места Карасев, из почетного жителя превращающийся в паяца. Директор рынка просил передать по столу новость о волшебной баранине, что обещала заявиться завтра. Местный поэт в задумчивости бормотал что-то, склонившись над грязной тарелкой. Эмма Дмитриевна, скинув музейную личину, шептала непристойности. Андролог наклонился к Зарубину:

― Мне кажется, грядут какие-то ужасные перемены, ― сказал он, ― вы ничего не слышали о таком?

― Нет, ― ответил Зарубин, ― в каком смысле?

― В стране. Как будто через пять лет все станет по-другому.

― Откуда у вас такие мысли?

― Вижу. Вы не забывайте, я андролог. Я и не такое вижу.

Он снова впал в подобие комы. Зарубин пошел в туалет, а когда вернулся, обнаружил тарелку с маленькими пирожками.

― Что это? ― спросил он недиректора-нешлюху Эмму Дмитриевну.

― Это наши пирожки фирменные, клошарики называются. Слоеное тесто с… ну, знаете, жопки от маринованных огурцов когда отрезаешь, жалко их выкидывать… Вот как набирается их достаточно, печем клошарики. Попробуйте. В качестве закуски ― ой-ой-ой.

«А в качестве пирожков?» ― подумал Зарубин. Ему стало надоедать это застолье. Он только пытался играть в пьяного, а все гости уже углубленно опьянели. Шампанское приносили несколько раз, Карасеву и двоим-троим обновили водочные графинчики. Колбаса падала с хлеба. Расстегаи и клошарики рвало начинкой на скатерть и брюки. К Зарубину с невинными вопросами по очереди подошли все. Что носят в Ленинграде? Не арестовывал ли он Довлатова? Зарубин не пил, но эти люди казались ему пьяными видениями: безобразными, словно свиньи в человеческих ролях. «Любое животное в человеческой роли, ― думал он, ― омерзительно. Лучше уж ему оставаться последним богомолом, нежели надевать серенький костюмчик, сандалии с не самыми безукоризненными носками и поглощать хлеб с колбасой и маслом в человеческой столовой». Ему приходилось смеяться, когда смеялись они, и задумываться, когда они доставали из себя что-нибудь глубокомысленное.

Снова пошли курить. Перед выходом стоял ЗИЛ, похожий на тот, что утром вез Зарубина в гостиницу. Дверь открылась, и на улицу спрыгнул Костя с папиросой в зубах.

― О-о, ― сказал он Зарубину, ― здравствуйте, здравствуйте. А я вот перевозил после вас семью, решил перекусить.

Он показал на старое пианино в кузове. Зарубин даже забыл, что он «пьян».

― А что ж пианино?

― Да-а… Новая квартира меньше, чем старая. Попросили пока повозить его, может, и не нужно оно.

Пианино заметила Эмма Дмитриевна.

― Господа, ― закричала она, ― давайте споем.

Приблизившись к кузову, где стоял Зарубин, она сказала:

― Вы, наверное, не знаете, но я не только директор музея. Я еще и… пою.

Она требовательно крикнула:

― Карасев!

А Косте сказала:

― Откройте-ка.

Карасев вынырнул из-за кузова.

― Помогите забраться.

Карасев встал на четвереньки. Эмма Дмитриевна поставила ему на поясницу сначала одну массивную ножку, потом вторую. Все прервали курение и засмеялись. Зарубин смотрел на Карасева, который, казалось, сейчас треснет. Смотрел на Костю, который не знал, как реагировать. Смотрел и думал.

«Везде… Везде это бесконечное жалкое лакейство… С огромной радостью и рвением лакеи приносят себя в жертву хозяину. Себя, достоинство и даже собственное тело. Как будто неугомонные полоумные потомки Гоголя пишут и пишут сценарий: и чем дальше, тем развратнее, отчаяннее и горше. Почему вчерашний лакей, обернувшись господином, ставит себя на лестничный пролет выше всех. Почему не помня своего прошлого, пытается утопить в чужом подобострастии свое настоящее? Смотри, ничтожный, как много я могу, хотя вчера еще уворачивался от господских подзатыльников».

― Ай, ― весело вскрикнул Карасев: Эмма Дмитриевна попала каблуком во что-то чувствительное. Она подошла к пианино, откинула крышку. Все сгрудились вокруг ЗИЛа. Пианино стояло боком, и Эмма Дмитриевна тоже села им же.

За синим-синим морем,

За очень синим морем,

Вы грушевою веточкой

Ласкали губы мне.

Разлука поджидала,

И море обжигало,

И аромат дюшеса

Тонул в морской волне.

А после было утро,

Раздета и разута,

Проснулась я в постели,

Вся влажная от грез.

На столике записка

И груш большая миска.

В записке лишь три слова:

«Я вынужден адьёс!»

…Я мотыльком отважным,

Корабликом бумажным,

Лечу, плыву сквозь годы

На всполох фонаря.

А он горит лиловый,

А он горит садовый,

И масло с него каплет

Чуть гуще янтаря.

Зарубин завидовал. Выпившие люди подле него… как хорошо им было. С каким восторгом слушали они песню. Какой волнующей и нежной, вероятно, она чудилась им. А он не мог до конца ощутить ее трепет и тоску: вода в графине обманула окружающих, но не его. Он подошел к судье и спросил, нельзя ли ― после песни, разумеется, ― подать чаю. Судья встрепенулся:

― Ну, конечно. Карасев! Карасев! Сбегай и скажи, чтобы готовили чай. У нас же торт! Хорошо, что вы вспомнили. Его целый день вчера мастерили.

То ли от грядущего чая, то ли от дикой музыки, несущейся с грузовика, Зарубину стало поприятнее. Песня кончилась, Эмму Дмитриевну приняли и бережно опустили на землю. Все пошли обратно. Шофера Костю так никто и не позвал, хотя, очевидно, он возил тут всех. За стол уже не садились, все бродили вокруг, примыкая к беседам. Зарубин спросил андролога:

― А за что Карасеву дали «почетного жителя»?

― А, ― отмахнулся андролог, ― ни за что. В каждом городе должен присутствовать почетный житель. Вроде как по описи. Ну и этому лет пятнадцать назад дали. Толкали детей в воду, а он спасал.

― Детей?

― Ну, да. В первый раз фотограф не пришел, второй раз ― ребенок расшибся так, что уже в газету не поместишь. На третий или четвертый раз только получилось. Да и не Карасеву это почетное жительство адресовалось, не такому уж дураку планировали дать. Но тот человек заболел, а там начальство ехало, в общем… Вот такой у нас житель в почете. Вы знаете, кстати, у него…

И Александр Андреевич сообщил о Карасеве пикантную андрологическую подробность.

Принесли чай и торт. Помидоры, буженину и прочее не уносили. На столе стало тесно. Пьяный директор бани ел отовсюду. Женщины и Карасев по-детски налегли на сладкое. Торт был неопрятный, подтаявший, а фарфоровые чашечки ― слишком уж синими, с едва заметными белыми проплешинами. Зарубин сделал два глотка чаю, поставил чашечку в блюдце, и ручка ее отвалилась. Эмма Дмитриевна сказала:

― Ха-ха-ха!

Ее губы покрывала шоколадная глазурь.

― Какой ненадежный фарфор, ― сказал Зарубин.

― А это наш. Тут у нас деревенька недалеко, там кузнец делает сервизы. Все вручную, все сам.

― Кузнец?

― Да, да. Хобби. Вы надолго к нам? Может, успеете съездить туда?

― Пока секретаря не найду.

― Ну, это бог знает на сколько растянется.

Минут через пять чашка треснула и у директрисы гимназии. Но это, видимо, ожидалось: чашку просто заменили.

Зарубин полагал, что торт ― финальная стадия ресторанной эстафеты. Максимум еще танцы. Ему надоели кузнецы, кующие фарфор, фальшивые певицы и вода в графине для водки. У всего тут имелась вторая, а то и третья сторона. Начиная с самого Зарубина.

Танцы не случились. Судья подозвал Камбалаева, военного в отставке, и сказал:

― Алинур Алинурыч, спросите вы.

― Почему я?

― Вам как-то ближе… Вы ― военный, он ― милиционер. Дисциплина.

― Вот именно, дисциплина. Если он дисциплинированный, он нас за это и упрятать может. Ну и вы ведь ― судья. А я вас еще бандитом помню. Так что ― как раз вам поближе.

― Алинур Алинурыч… Сделайте одолжение. Вы, если что, всегда обратно в Кыргызстан вернетесь, а я ― из Концовска, мне деваться некуда.

― В Кыргызстан? Спасибо… Ладно, спрошу. А может, сегодня пропустим?

― Надо его прощупать. Чего откладывать? Если расшумится, завтра извинимся, сошлемся на то, что пьяные были.

Камбалаев хлопнул рюмку и, не закусывая («Закуски полно внутри, как-нибудь сторгуются»), побрел к Зарубину. Судья наблюдал за ними. Эмма Дмитриевна спала, андролог ушел курить в одиночестве, и Камбалаев сел на его место. Он знал, что сон Эммы Дмитриевны всегда глубок, и не боялся, что она перетянет разговор на себя. Он боялся другого.

― Егор Силантьевич, ― сказал он, ― у меня к вам деликатный вопросик.

― А-а, какой?

― Вы как относитесь к запрещенным удовольствиям?

Зарубин вздрогнул. Что ему предложит этот кыргыз? Достанет шприц? Пригласит в комнатку к педерастам? Зарубин мысленно листанул кодекс. «От проституции откажусь, на наркоту закрою глаза. О мужеложстве доложу», ― подумал он.

― А что вы имеете в виду?

Камбалаев потерялся: прямота военного сейчас никак не помогала. Одно дело заходить в каюту на родной «медузке», как они с матросами называли старенькую подводную лодку, и противоположное ― сообщать заезжему следователю о незаконных пристрастиях. Камбалаев незаметно выдохнул носом.

― Есть тут у нас, ― он зашептал, словно открываясь бабушке в онанизме, ― одна радиостанция…

― Так.

― Наша, концовская.

― Ага, так…

― Вещает по вторникам, а сегодня у нас как раз…

― А что там передают? Если там что-то иностранное, то хочу сразу предупредить…

― Нет-нет, там другое.

― Что именно?

Камбалаев посмотрел на спящую Эмму Дмитриевну и ответил на французский манер:

― Порно.

Зарубин не понял:

― По радио?

Камбалаев виновато кивнул, сетуя на отсутствие телеверсии:

― Да.

― Как это?

― Сидят два человека и читают. Уж не знаю, как: выдумывают они это, или книжка какая-то у них с пьесами. Но ― каждый вторник, в восемь вечера, когда все поужинали после работы, выпили по стопочке, сидят в домашних халатах… Семьями… Да… Так что вы скажете?

― Я… ― ответил Зарубин, ― вы, конечно, понимаете, что это статья.

― Какая?

― До трех лет.

― Как коньяк, ― задумчиво сказал Камбалаев.

― Но, поскольку я не на своем участке… И мы все тут выпили и завтра ничего не вспомним… Один раз я готов закрыть глаза…

Камбалаев обрадовался.

― Закрывайте, закрывайте… Они и не нужны. Для радио-то.

Он схватил Зарубина за локоть.

― Спасибо, Егор Силантьевич, спасибо.

Зарубин не помнил имени Камбалаева и просто приподнял чашечку с чаем в ответ.

Как засуетились люди. Минуту назад в них нельзя было распознать и намека на стремление. Они сидели, обжираясь, заливая проглоченное водкой. Тягучая неповоротливая ленность ― вот что ими не двигало. А тут ― все мгновенно поставили стулья полукругом у декоративной русской печи, официант вынес радиоприемник, закрыл двери. Спящие проснулись. Зарубин сидел теперь с Камбалаевым и Карасевым. Судья настроил радиоприемник и сел. Повернув время в обратную сторону, на смену электричеству явились свечи. Стало таинственно и торжественно.

― Ха, ― сказал Карасев, ― послушаем.

― Заткнись, идиот, ― сказали справа. Карасев не мог сидеть спокойно. Зарубин чувствовал, как от него пахнет съеденным.

Радио тихонько шипело. Потом вдруг затрещало и приятный мужской голос сказал:

― В эфире радиостанция «Вечерний Концовск».

Зарубин посмотрел на часы. Восемь тридцать две: радиолюбители опоздали.

― Сейчас вы прослушаете постановку «Русалка в каменных джунглях»…

― Русалка… ― прошептал кто-то. Радиоголос продолжал:

― С большой неохотой и тяжелым сердцем отпускал фермер Джонс свою единственную дочь в далекий город. Много бед и забот предвидел он на ее пути. Много любви и терпения вложил он в нее, и росла она отзывчивой и трудолюбивой. А главное ― скромной.

Зарубин увидел, как через несколько стульев заерзала Эмма Дмитриевна.

― Не напрасно боялся фермер грядущих неудач. В самом начале караулили они его кровиночку, его маленькую Джилл. Едва покинув родную деревню, где каждый стог и каждая корова были знакомы ей, она сразу попала в непредвиденную ситуацию. Оказалось, что автобус уже ушел, и Джилл могла рассчитывать только на попутку. Прежде встречала она лишь добрых людей. Мельник угощал теплой сдобой. Старый охотник Смит ― едва добытым зайцем. Поэтому и теперь надеялась Джилл на доброту и понимание. Однако водитель красного кабриолета имел о доброте ее края весьма отдаленное представление. Через несколько миль остановился он в глухой местности и сказал, что они не двинутся дальше, пока Джилл не…

Все, как один, наклонились вперед: поближе к радио.

― О, нет, что это? ― воскликнула Джилл.

― Это ― твой пропуск в город, ― ответил водитель, сжимая зубами огрызок сигары. ― И ты должна поставить на него печать.

Затрепетали русалочьи локоны Джилл: непросто дался ей пропуск. Но не в характере жителей ее деревни было отказываться от мечты. Недаром по всей округе шла слава о них, как о безрассудных мечтателях…

Свечи горели. Все сидели, не дыша. Русалка блуждала по каменным джунглям минут сорок, растрачивая добродетель в ответ на пороки людей. Справедливости ради, лишь соседка по общежитию отнеслась к ней по-человечески: сводила в гимнастический зал, познакомила с подругами…

После постановки застолье отяжелело и посерьезнело. Даже балаганный Карасев кусал губы, стоя в одиночестве у занавески. Мрачно капала водка в захватанные рюмки. Курили прямо за столом. Зарубин хотел что-нибудь подумать, но не мог. Наконец, еще часа через два решили, что пора расходиться. Карасев набрал еды в потрепанный школьный ранец.

Оказалось, что Костя верным псом дежурит внизу. При виде компании он просветлел, откинул борт грузовика и приставил недлинную лесенку.

― Сам сколотил, ― объяснил он Зарубину, ― для таких случаев. Поднимайтесь, пожалуйста.

Эмма Дмитриевна сразу кинулась за пианино. Никто не нуждался в песнях, поэтому она просто заиграла мелодию, которой всегда заканчиваются подобные вечеринки. Мелодию, что еще позавчера была сильно хуже здешних, но вчера ее разрешили, и сегодня уже пробовали на вкус. Зарубин стоял в углу, грузовик медленно катился по улицам темнеющего Концовска. Он не пил, но чувствовал себя пропущенным через мясорубку многодневной попойки. Одежда была не свежа, попутчики еще хлеще. С одеревеневшими лицами все ехали, молча, пока Камбалаева не начало рвать за борт. За ним и директор гимназии запросилась в туалет, угрожая «сесть здесь»… Все закурили. Дымящийся ЗИЛ тащил тела по домам.

К счастью, первым довезли Зарубина. А может, судья чудом вспомнил, что Зарубин ― гость. Дома Зарубин никогда не принимал больше одного душа в день, но тут ― захотел к воде. После ― он стоял у окна, глядя на вывеску «Овощи-фрукты» магазина напротив. В голове играло пианино, а юная дочь фермера прощалась с невинностью…

Глава 4. Приступает

Утром он поехал на квартиру пропавшего Пескарева. Дворник выдал ему ключи и назвал квартиры жильцов, с которыми Пескарев был дружен. Зарубин поднялся на третий этаж и вошел к Пескареву.

Было очень тихо. Никакие часы никуда не шли. Молчал холодильник. Зарубин единственный, кто нарушал тишину оставленного жилища. Он шагнул в комнату, огляделся…

Сколько он видел таких комнат… Бетон, бетон, бетон и бетон… Окно с деревянной рамой, что зимой бессильна против морозного воздуха… Вытертый палас на паркете… Софа… Сервант… Телевизор… Стол… Шкаф… На софе валяется газета «Спортивная злость» за четвертое июня. «И за это, ― подумал Зарубин, ― человек так держится… В коротенький проблеск между двумя вечностями покупает шкаф… Ждет, когда его привезут… Аккуратненько вешает туда три рубашки… Говорит, о, как же я ждал тебя, шкаф, без тебя и не жизнь была, так ― подобие… А с другой стороны ― что еще делать? Свалиться на пол и орать от ужаса? Да-а… И тут не жизнь, и там не будет… У меня ведь то же самое, только узоры на паласе другие и еще комната с женой имеется…»

Он открыл по очереди ящики серванта: с майками, с нижним бельем, с нитками и пуговицами… Всего было мало, сиротливо мало. Пуговицы покатились ему навстречу в надежде найти пристанище на его пиджаке. Но Зарубин лишь пересчитал их и закрыл ящик. Комната не расщедрилась на зацепки. Зарубин пошел на кухню.

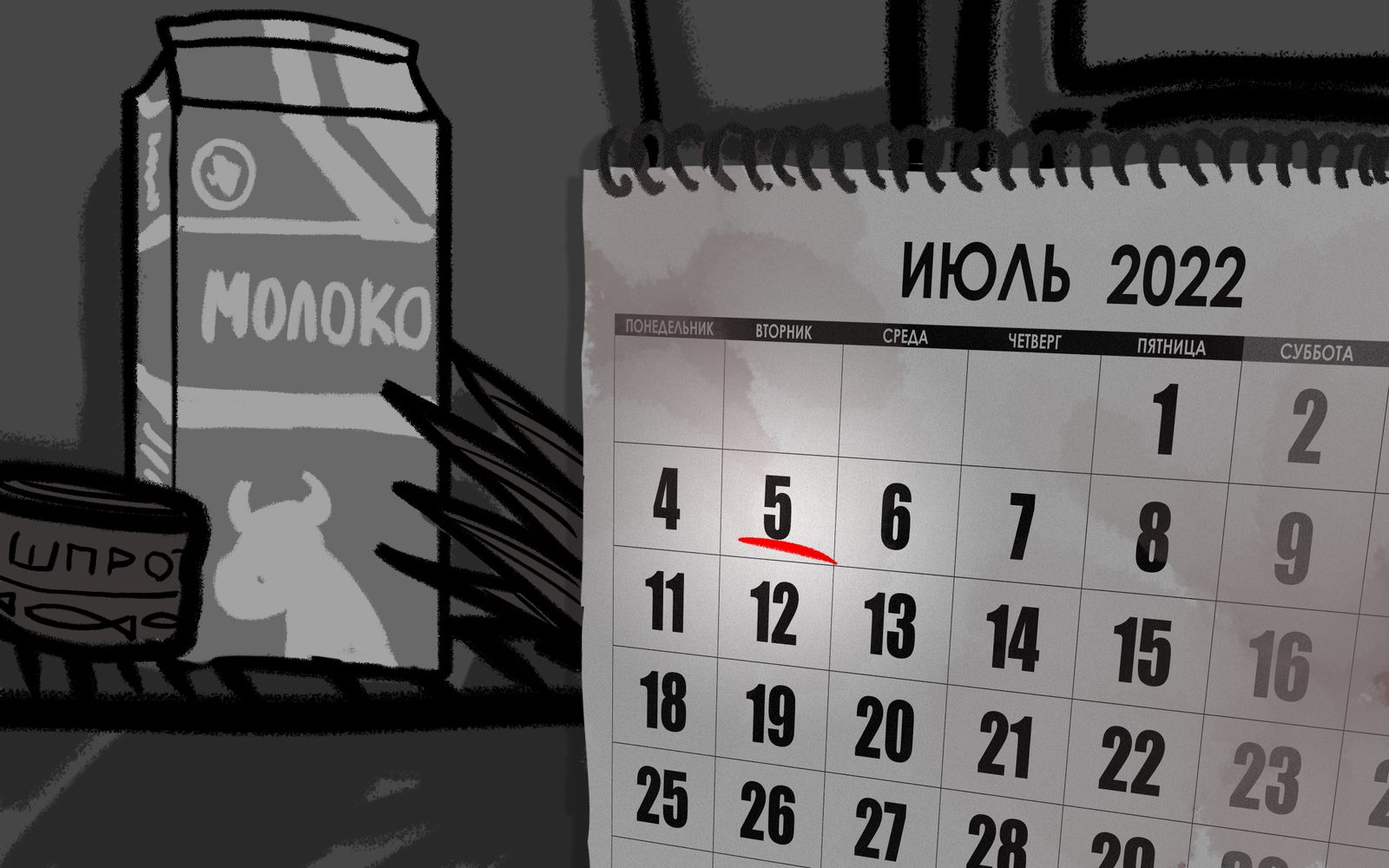

Открыл холодильник. Банка шпрот… Четыре яйца… Израненный ножом кусок масла… «Вся страна ― Пескаревы, ― подумал Зарубин, ― в шкафу, в холодильнике и в голове одно и то же». И вдруг обратил внимание на молоко. Оно было свежее. Зарубин резко повернулся к плите, где стоял чайник, и прикоснулся рукой к его мрачновато-зеленому боку: теплый. Мгновенно выскочили из головы все его новые размышления. Зарубин помолодел, вернулся на двадцать лет назад, когда он розоватым птенцом-лейтенантом впорхнул в отделение. Тогда впереди блистала Цель, манила священная Роль, а МВД раскладывалось не иначе как Мой Второй Дом. Зарубину показалось, что он отбросил несколько килограммов и снова порос нежно-комическими усами.

Взгляд его выстрелил в календарь на стене. Ага! Пятое июня ― подчеркнуто. Зачем Пескарев подчеркнул эту дату? Чтобы не забыть. Элементарно и гениально! «Жаль, тут не Запад, ― подумал Зарубин, ― сейчас бы нашелся коробок спичек из клуба „Шелковый фламинго“, я бы поехал туда, а там ― босс наркокартели, а Пескарев у него на побегушках. Стоп, стоп… Откуда в Концовске шелк…»

Он снова заглянул в холодильник. Что там за маслом? Пучок зеленого лука… Где-то он сегодня уже слышал этот запах…

― Точно, ― сказал он вслух и бросился из квартиры. Дворник сидел внизу, латая метлу.

― Зачем ты ходишь к Пескареву в квартиру? ― сходу спросил Зарубин. Дворник встал, как в зале суда.

― А, пфф, ну… Своего холодильника-то у меня нету… А это неудобно… Маслице тает, самогонка теплая… Я вот и хожу к Савелию-то… Пока его нет…

― Откуда у тебя ключи от его квартиры?

― Так у меня… это… от всех квартир… Трубы старые, ровесники дому нашему, каждый месяц кто-то кого-то топит. Сам того не желая, естественное дело. Ну и я проникаю в квартиры, предотвращаю, как могу…

― И там тоже храните лук с маслом?

― Ну… Только если кого нет: в отпуск уехал или в командировку. Вот у меня в блокнотике расписано на месяц, кто, когда и где. Пескарев вот видишь ― под вопросом. Это значит: днем можно ходить, утром-вечером ― нельзя. А что ― никто не жаловался. Я раз в двадцать шестой квартире мерзавчик забыл в холодильнике. Так ничего ― промолчали. Выпили, наверное, сволочи. Вот жду, когда их топить начнет, ни за что не полезу к ним, скажу: потерял ключ.

― Что ж ты делаешь, когда никто не в отпуске?

― Такое редко случается, всегда кто-нибудь в отлучке. А нет, ну что ж, теплая она ж тоже самогонка.

― Ты не знаешь, почему у Пескарева пятое июня в календаре подчеркнуто?

― Не могу знать, не интересовался. Меня исключительно холодильник тревожит. Зашел, открыл, положил, вынул. Календари для меня ― бумага сорная.

Зарубин пошел по квартирам. Фитиль, подожженный в нем кухонными находками, медленно угасал. Неохотно обходил он квартиры, точно предчувствуя бесполезность этого звена расследования. Кому-то Пескарев помогал подать заявление в суд, кто-то бесконечно одалживал ему соль и морковь… И все, как один, в последний раз видели его четвертого числа. Значит, не зря Пескарев ― или кто-то другой ― подчеркнул злосчастную пятерку.

Его мысли потянулись обратно. Он шел в столовую и вспоминал сестер-близнецов из квартиры напротив пескаревской. Немолодые уже женщины, они жили вместе, одинаково одевались, идентично обводили губы красной помадой, пили чай, поднося щербатые кружки ко рту зеркальным жестом. Каково им было ― иметь точную копию себя? Неужели с детства не осточертел им человек, отражением скользящий рядом? А что если был в их жизни момент, когда пошли они в разные магазины, но вернулись с той же одеждой и поняли, что обречены? Что доведись одной карабкаться на яблоню, вторая неминуемо полезет с другой стороны ствола… «Как они ищут мужей? ― спрашивал себя Зарубин. ― Наверняка непохожие люди пугают их. Я ушел, а они кинулись протирать спиртом стул, на котором я сидел… Все должно быть одинаковое, знакомое…»

В столовой ему снова захотелось выпить, тем более, что многие вокруг не стеснялись своих желаний и пили.

После обеда он решил проверить одну гипотезу и отправился на вокзал. Он предъявил удостоверение и спросил кассиршу, кто дежурил пятого июня.

― Да я и дежурила. Я всегда дежурю. Кроме тех дней, когда не я.

Зарубин показал фотографию.

― Вы видели этого человека?

― Савку? Это ж Савка Пескарев. Видела, конечно, на юг он поехал. Морда бледная, белобрюкий такой! Явно ― отдыхать.

― Вы его знаете?

Кассирша расплела цепочку из десяти или двенадцати родственных связей: на конце чьим-то там сыном болтался Пескарев.

― Можно позвонить от вас?

Зарубин набрал номер судьи. Тот пил третье холодное пиво, лежа на диване. Зарубин сообщил о добытых сведениях.

― Кассирша? На вокзале? Скажите ей, чтобы после работы срочно зашла ко мне. Я ей устрою очную вставку! Будут ей еще Пескаревы мерещиться.

Казалось, судья разозлился.

Зарубин передал кассирше просьбу судьи и пошел в гостиницу. Вечером судья позвонил ему и сказал, что кассирша ошиблась. Никакого Пескарева она не видела. Кто-то очень похожий поехал на юг вместо него.

Перед сном Зарубин снова смотрел на вывеску «Овощи-фрукты» и видел, как закусывает водку густо посоленным огурцом. Спалось ему откровенно плохо.

В четверг он встретился со следователем, которому передали дело Пескарева. Оказалось, что это Толик Клюквин: Зарубин знал его по Ленинграду, но несколько лет уже не встречал.

― Ого, ты откуда здесь?

― Да вот, ― ответил Толик, ― как-то не заладилось там, я и уехал сюда.

― А здесь ладится?

― Тоже не очень: друзей не завел, жена ушла, ни к какой компании толком примкнуть не могу. Пихают мне какие-то дела нелепые, вроде этого Пескарева. Тюфяк какой-то. Пропал, и никто не ищет. У него мать в деревне, километров тыщу отсюда, разыскал ее, спрашиваю, не у вас. А она мне: сыночка, как ты там? То ли с ума совсем сползла, то ли на почте телефон хреновый. Так ничего не добился от нее. Идиотская семейка, хуже не придумаешь. Слушай, а пойдем выпьем?

Зарубину вспомнились слова жены: «Всегда хочется, чтобы кто-то пил больше тебя, тогда как-то спокойнее…» Неудачнику Клюквину тоже хотелось найти кого-то, чья жизнь складывалась похуже его, и он вцепился в семью Пескаревых. Как цеплялся, наверное, за каждый похожий случай.

― Ты же на работе, ― ответил он.

― А-а, толку-то? Тут ни хрена не происходит. Пришел, посидел, пошел домой, пришел, отдежурил, пошел домой.

― Не могу, ― соврал Зарубин, ― мне еще свидетелей опрашивать.

― Свидетелей чего? ― удивился Клюквин. ― Говорю же: движения ноль! Вакуум повсеместный.

― Ты лучше расскажи, что интересного нашел у него на рабочем месте?

― Да ничего, ничего. ― Клюквин даже повысил голос, словно очень хотел отыскать хоть что-нибудь. ― Никакой зацепки. Алкаш бы пропал ― хоть в гастрономе можно о нем поспрашивать. Теннисист ― понятно. А тут ― целый судебный секретарь ― и как пакет дырявый: вся содержимая вытекла. На бильярде не играл. В пивных не замечен. Как будто вовсе не было его никогда. Но знаешь, что самое страшное?

― Что?

― Что он-то был! Ходил куда-то. Что-то ел. Но кому он мог понадобиться ― вообще не понятно. Как в канализационный люк провалился и помер.

― А если правда…

― Да ну, ты чего?! Он толстый был. Его бы НЛО не увезло. Так мне судья сказал, когда я про люк придумал. Короче, Егор, глухарь это, точно говорю. Зачем только они тебя вызывали из Ленинграда… Еще раз спрошу: не хочешь выпить?

Зарубин поблагодарил и отказался. Он вышел от Клюквина с едва брезжущим чувством недоумения. Он решил пройтись до вокзала и еще раз поговорить с кассиршей. И чем ближе к вокзалу, тем крепче становилось недоумение, тем больше оттенков приобретало оно: тревоги, растерянности…

Действительно, Клюквин верно подметил: зачем было тащить сюда Зарубина? Пропал, по сути, никому не нужный человек. На его должность хоть завтра нашелся бы следующий, а то и пятеро. Неужели в исчезновении судебного секретаря есть что-то такое, ради чего человек из Ленинграда едет в Концовск в бессрочную командировку?

В кассе дежурила та же женщина. Увидев Зарубина, она вытянула голову сквозь окошко и закричала:

― Ошиблась, ошиблась, прости, Господи!

Зарубин ушел.

Окончательно задумавшись, он сел в автобус. Подготовленное тысячами пассажиров кожаное сиденье мягко обняло его снизу. Ему не хотелось ничего. Ни волочить на себе это глупое расследование, живущее отдельно от него, ни ехать в автобусе. Вернуться в Ленинград? Безразлично. «Когда же пройдет эта ангедония? ― подумал Зарубин. ― Что ж теперь ― всю жизнь мучиться? Врач говорил, на год… Это триста шестьдесят пять дней вот этих мыслей? Этого беспощадного отсутствия всего? Хуже карцера… Надо чем-то постоянно заниматься, чтобы скорее сплавить этот год… Удастся покончить со всем раньше ― хорошо. Нет… страшно и думать об этом…» За окном, принадлежащим более автобусу, нежели зарубинскому взору, ползли дома и граждане.

Вошли двое молодых людей и сели перед Зарубиным. Словно старуха, которая слышит лишь то, что пленяет ее заледенелую кровушку, Зарубин пропустил часть их разговора, но, когда потребовалось, насторожился и замер. Они говорили совсем открыто.

― Еще три штуки вчера привезли, ― сказал один.

― Они уже у тебя?

― Да. «Отцы и девы», «Пэгги по прозвищу Пропасть» и еще одна… Забыл. Сейчас приедем, посмотрим, надо уже начать набрасывать.

― Слушай, а тебе не надоело еще?

― Что?

― Ну, встречаться с продавцом, смотреть, придумывать… Зачем мы придумываем? Можно же просто говорить: он подошел к ней, достал, повалил, вставил, ушел…

― Заказ такой был. Чтоб не просто так, а вроде истории. Там, как я понял, люди культурные слушают.

― Здесь ― культурные?

― Ну, я не разбирался. Они меня нашли: ты институт радиовещания закончил? Я. Можешь так и так? Могу. Ну, дальше ты в курсе.

― Да в курсе, в курсе.

Второй задумался, а потом усмехнулся:

― «Вечерний Концовск». Вот это запись была бы в трудовой.

Они пошли к выходу. Зарубин встал у другой двери.

― «Бассейн памяти Дзержинского», ― объявил водитель. Трое вышли. Зарубин останавливался у киоска «Концпечати», завязывал шнурок, но вскоре бросил прятаться: радиолюбители шли, не оборачиваясь. Они пересекли детскую площадку, спустились по лестнице и вошли в подъезд. Зарубин выждал пять секунд и последовал за ними. Двери лифта как раз закрывались. Зарубин стал, не спеша, подниматься. Лифт с тоскливым звуком поднимался тоже, опережая его на этаж-полтора. Зарубин вдруг заметил, что он запоминает все, чего касается его взгляд… Серые грязные перила, многообещающие сведения о Ларисе из шестьдесят третьей квартиры, банка с окурками, полумертвый детский велосипед, облезлость стены… Снова нырнул он в молодость, с которой, вроде как, давно было покончено. «Что у них тут творится с людьми, ― подумал он, ― то откровения толпой в голову лезут, а то молодеешь? Как они сами тут живут?»

Лифт остановился, Зарубин спокойно поднимался. Он услышал, как открылась дверь. И закрылась. Он понял, с какой стороны была квартира. Но там их было две. Зарубин оглядел двери. Ну, конечно, они вошли в ту, что левее. Вторая дверь ― железная, она закрылась бы громко. Зарубин же слышал деликатный звук, только сталь замка на секунду вмешалась в эту деревянно-дерматиновую компанию.

Он поднялся на один пролет, встал у мусоропровода и закурил. Своя банка с окурками стояла и тут, набитая гораздо сильнее, чем на третьем этаже. «Дом его ― полная чаша», ― вспомнил Зарубин, глядя на банку. Он докурил сигарету и минут через пять приступил к следующей.

― Так, вошли ― минута, помыли руки ― минута, сделали чай, нарезали батон с сыром ― минут десять, если есть заварка. Если делать свежий, то пятнадцать, ― бормотал он. ― Значит, еще столько же…

С седьмого этажа спустился мужчина ― вынести мусор.

― К Лариске, что ли, в шестьдесят третью? ― спросил он.

― Ага. ― Зарубин кивнул. ― Она сегодня… принимает, не знаете?

― Да она каждый день принимает. Ты в первый раз, что ли?

― Нет-нет, я несколько лет назад был, потом уехал в другой город. Вот ― проездом, решил зайти.

― О-о… Разочаруешься.

― Почему?

― Да, там у нее все так раскурочено уже, никаких рамок… Полчаса пройдет, пока хоть к чему-то приладишься… Как гном в тазу… Я уж и не хожу: год, наверное. Бесполезно. Зубы с кудрями были: еще ходил… Слушай, если хочешь, открою тебе рыбное место: сходи на Комсомольскую, дом восемнадцать, двадцать девятая квартира. Там Раиса. Вот у нее все в порядке: грелка с кипятком.

― Спасибо, схожу.

― Поторопись только, а то, если на несколько лет опять пропадешь, то как с Лариской будет.

― Спасибо. Сейчас докурю, с Лариской попрощаюсь…

― Да ты что, она только начала: у нее двое сейчас. Мне через стенку слышно. Они еще только обсуждают.

― Ну, ладно… Передавайте ей привет.

― А от кого передавать-то?

― От Егора из Ленинграда. Она поймет.

Пришлось спускаться: мужчина занялся мусором и никак не уходил. Зарубин постоял у подъезда, докурил и поднялся на лифте на шестой этаж. Подошел к счетчику. Сосчитал до пяти и выкрутил предохранители. И тут же ― встал у двери. Глазка не было, и обнаружить Зарубина изнутри не представлялось возможным.

Радиолюбители соображали не быстро. Дверь открылась минуты через три. Зарубин плечом протиснулся в квартиру так, как протискивался много лет назад.

― Милиция, ― сказал и показал он. Квартиру парализовала паническая тишина. Движение исходило только от Зарубина. Он быстро подошел к видеомагнитофону, открыл «шторку» и заглянул в его чрево. Кассета была там.

― Иди, вкручивай. ― Он отдал предохранители парню. ― Сбежишь, этот сядет.

Зарубин осмотрелся: книжный шкаф с кассетами, табурет с ломтями батона и тоненькими кусочками сыра. Неуместно пузатая сахарница. Чай. Портативная радиостанция.

Он набрал номер отделения:

― Алло, Клюквина, позовите… Толя, привет, это Зарубин. Есть подарок для тебя… Приезжай.

Он дождался Клюквина, передал ему подавленных дикторов «Вечернего Концовска», нашел в шкафу нужную кассету и поехал к судье.

― Ну, как идет? ― спросил судья.

― Пока пусто. Завтра хочу близлежащие магазины обежать, учреждения. Там поспрашиваю. Может, он в рыболовном магазине новую удочку купил. Или пшена для прикормки.

― Пескарев? Да ни в жизнь.

― Ну… Все-таки… Обегу. И еще… Федор Карпович…

― Да.

― Нашел я ваш «Вечерний Концовск».

― Нашли? ― спросил судья. Он полез за платком, а от ладони, на кожаной обивке стола, остался влажный отпечаток.

― Нашел. Сидят два пацана, смотрят кассету, а ко вторнику готовят постановки свои. У них там целый шкаф забит кассетами, тетрадями. Смотрите.

И Зарубин положил перед судьей «Русалку из каменных джунглей», которой они наслаждались позавчера.

― Русалка из… Ага… Она…

Судья встал и закрыл дверь кабинета.

― Егор Силантьевич, ― сказал он и, не дожидаясь ответа, продолжил, ― видите ли, какая штука… Штука… Э-э-э… Это прекрасно, что вы ее нашли… Только… Как бы… О них все знают.

― Как это?

― Не расстраивайтесь. Вы отлично сработали. Просто… Мы так подумали… Ну все равно же смотрят, ищут, находят, обмениваются… А тут ― все под контролем… Плюс, не забывайте, какой азарт. Все же считают, что это кошмар, страх, нарушение! Но в восемь вечера во вторник как по расписанию тянутся к приемникам. А потом обсуждают тайком в пивных, в перерыв на работе. И уже не так охотно ищут и обмениваются…

― То есть, все кругом знают, что эти два парня сидят там и…

― Нет-нет, что вы. Знаю только я и несколько человек из нашей позавчерашней компании. Ну и милиция, конечно.

― Федор Карпович, а зачем…

― Понимаете… Стало слишком много вольности. Нельзя просто так взять и раздать ее людям. За какие-то крохотные яички ―, но холодной рукой ― мы должны их крепко держать. Это Александр Андреевич, наш андролог, придумал.

― Федор Карпович, я многое видел по работе… Все понимаю… Но вы же строите на нарушении закона.

― А на чем строить, Егор Силантьевич? На спортплощадках и кружках ИЗО? Так они спирт пьют на этих площадках. Вон один у нас занимался. Пробежки совершал. А после пробежек ― турники-брусья. Сняли с брусьев и башку проломили. Мешал алиготе употреблять. Знаете, что сказали, когда приехал наряд? «А хер ли он поблизости ногой машет?» Вот и получается…

Судья не объяснил, что, но Зарубин все понял по его жесту.

― Давайте, Егор Силантьевич, сосредоточимся с вами на Пескареве. Очень уж надо найти его. А на это (он постучал по кассете пальцем) давайте, по возможности, закроем глаза.

Зарубин попрощался и вышел, чувствуя себя идиотом, слишком часто закрывающим глаза на творящееся вокруг. Судья снял трубку и набрал номер.

― Алё, Глеб Степаныч, дорогой, добрый день. Глеб Степаныч, ну, что, второй раз как будто мимо. Клюквин был совсем дурачок, ему не то что в начальники, ему в цирке бы места не выделили… А этот… Ну ведь просто невозможно… Шустрый, натворил дел за два дня… Кассиршу на вокзале нашел, которую мы вообще не учитывали… Радиостанцию нашу развалил… почти… Да-да, «Вечерний Концовск»… Завтра гастрономы пойдет «обегать», представляешь, его слово, да. Глеб Степаныч, я все понимаю… Ну и что, что зашитый, что ж ― настолько поменялся, что ли? Что я ― зашитых не видел… Да не хочет он, отказывается, воды, говорит, дайте. Что? Бабу подложить? Глеб Степаныч… Шутишь? Кому она нужна ― без водки?.. Отвлечь? Как отвлечь? А… Ну, можно попробовать…

Зарубин тоже говорил по телефону этим вечером: звонил домой. Жена жаловалась:

― Все сломалось за три дня, как ты уехал. Пылесос сломался, каблук отвалился на туфлях моих коричневых, зуб откололся, холодильник сломался на работе: обеды хранить негде…

Зарубин слушал. Действительно сломалось все. И он шел среди растущих гор хлама, среди крохотных угодливо скрюченных людей, которые горячо верили, что хлам этот еще расправится и расцветет, заблестит и пригодится… и понимал, что он тут не лишний.

Они договорили с женой. Зарубин сел ― досмотреть новости. Восемнадцать миллионов советских семей получили бесплатное жилье, что заставило некоторые из них улыбнуться. «Я верю», ― говорили счастливые жильцы, отвечая на вопрос журналиста, верят ли они. Телефон снова зазвонил. Зарубин нехотя оторвался от экрана. Это был судья. Он сказал, что Карасев очень просил Зарубина зайти завтра часикам к семи на ужин.

Глава 5. Узнает трагедию Карасева

Гастроном возле пескаревского дома зиял пустотой. Горделиво багровел томатный сок, который в лучшие времена багровел бы на складе. Морская капуста страдала от собственной ненужности. Продавщица же явно питалась в продуктовых оазисах Концовска: так жирно и глянцевито выделялась она на фоне тусклой плиточной стены. Зарубин представился и показал ей фото Пескарева.

― Я чё ― всех помнить должна? ― спросила она. Зарубин невольно огляделся: по магазину шатался одинокий старик с авоськой, не содержащей в себе ничего.

― Значит, не помните?

― Ну я ж сказала…

― Я не просто так спрашиваю, человек пропал.

― Ну, может, за свининой в райцентр поехал.

― Его больше двух недель нет.

― Мне бы так.

К разговору начали стекаться другие работники гастронома. Разной степени потрепанности, сгрудились они вокруг зарубинской руки с фотокарточкой. Пришел грузчик, много дней ничего не грузивший.

― О, ― сказал он, ― это ж этот.

― Вы его знаете? ― спросил Зарубин.

― Как сына. ― Грузчик засмеялся. ― Да не, ну какой там ― знаю. Видал.

― Когда в последний раз видели?

― А когда он пропал?

― Две недели назад.

― Ну вот тогда и…

― Что он покупал?

― Сока томатного банку.

― Он не выглядел обеспокоенным или, может быть, подозрительным.

― Конечно, выглядел. Тут все обеспокоенные: в гастрономе один сок. А где колбаса, где масло: тут-то оно и беспокойство!

Зарубин понял, что дальше спрашивать ― никакой пользы. Он пошел в парикмахерскую, где его, как и никого, не ждали. Он не успел потянуться за фотокарточкой Пескарева, как мастер сказала:

― Ц… Прахадить… Садитьсь… Как стрицца будем?

Зарубин сел:

― Модельную, чуть покороче.

― Сзади на «нет»?

― Нет.

― Наклоняйтьсь, голову памоим…

Зарубин наклонился.

― Нармальна вада?

― Да.

При этом она как будто забыла разбавить кипяток холодными струями.

Зарубин с детства побаивался парикмахерского кресла: слишком очевидным казалось его родство со стоматологическим. Да и попробуй заявлять о своих предпочтениях, когда висишь головой в раковину. «Над раковиной же что угодно можно делать… Даже свеклу почистишь, смоешь ― и никаких следов. А у нее еще и ножницы под рукой… Сейчас воткнет мне в шею… В парикмахерской никого… Ну, покричу я что-нибудь во славу жизни: сейчас везде кричат, никто и не кинется спасать меня… А что если… Что если это она убила Пескарева. Он так же пришел, свесил голову в раковину, она спросила про воду, а он ответил, нет, горячо. И она ему ― в шею… Зачем ей это? Кто его поймет, может, она тоже „зашитая“, и не знает, куда нервы девать… Может, это он посоветовал ей „зашиться“? Ну, нет, это уж слишком. Она бы его только за один совет оскопила…»

Зарубин так и не отыскал ключа, отпирающего калитку в непринужденную беседу. Он молча дотерпел до расплаты, отдал полтора рубля и достал уже слегка помятую фотографию Пескарева. Парикмахерша подобралась и скинула вальяжную шаль, которой была укутана до сих пор. Даже грудь ее, большая и разлапистая, как будто стала выше и собраннее.

― А-а, вы из милиции… Что же вы сразу не… Заберите, деньги, заберите…

― Да как же…

― Ничего страшного, у нас кооперативная парикмахерская. Хозяева говорят, с мен… с милиции деньги не брать. К тому же ― я ничего вам сказать не могу. Ходил он сюда раз в месяц, всегда одно и то же просил ― «канадку». И вот ― «Сашей» освежиться.

― Когда в последний раз был?

― Да как раз месяц назад. Со дня на день ждала.

― Значит, уже оброс, ― тихо сказал Зарубин.

― Что?

― Нет, нет, продолжайте.

― Да продолжать-то не о чем. «Здравствуйте — „канадку“? — да, „Сашей“? — спасибо — до свидания». У нас тут мужики знаете какие… Ни один не молчит. А этот тихенький такой. Вот видно, хочет что-то брякнуть, а сдерживается.

― Как вы думаете ― почему?

― Не знаю, может, в детстве доверили пьяному родственнику с ним гулять, а он его из коляски обронил. У меня у сестры такой случай был… Она напилась, а ей доверили… Теперь та девчушка, как этот ваш Пескарев… Ну либо просто интеллигентненький, знаете, такой… только без очков… гаденький… сам котлету жареную жрет, а при этом думает, эх, сейчас бы кого-нибудь защитить…

― Вообще, он в суде работает.

― Ну, видите!

На почте Зарубин совсем ничего не добился, примерно, как Клюквин в милиции. Пескареву никто не писал, скорее всего, просто не имея такого намерения. А прочие связи Пескарев, очевидно, доверял телефону. Зарубин вышел из почтового отделения и бесцельно пошел по городу. Начался сильный ливень, но Зарубин, поверивший утром прогнозу, имел при себе зонт. С визгом рассыпались дети, старушки, прикрывшись газетой, проявляли неожиданную прыть, а он все «плыл» вперед. Давно промокли ноги, к ним присоединились брюки, но внутри Зарубин был сух и рассудителен. Он заходил в магазины, съел эскимо в цитрусовой глазури, но не заметил ничего из посещенного или съеденного. Наконец, дождь кончился, а Зарубин очутился у городского рынка, сам не понимая: шел ли он сюда специально или его вынесло шумное течение его мыслей. У лотка с огромными розовыми помидорами Зарубина встретил директор рынка.

― Егор Силантьевич, здравствуйте! ― громко сказал он.

― Здравствуйте, ― ответил Зарубин, выныривая на безмысленный риф.

― Федор Карпович сказал, вы сегодня к Карасеву идете. И охота вам?

― Федор Карпович сказал, он очень хотел меня видеть.

― Шут несчастный. Опять кривляться будет. Почетный шут города.

― Я в магазины заходил, ― сказал Зарубин, ― хотел что-нибудь купить к столу, но, как назло, ничего приличного.

Директор рынка обрадовался.

― Это вы правильно придумали. Карасев такими помоями потчует, к нему никто и есть не ходит. Мы думаем, что они с женой после каждой еды на промывание ходят.

― У него и жена?

― Да, такая же идиотка… Я вам сейчас соберу колбаски, овощей, бутылочку дам… Вдруг вам удастся свое поесть, хотя ― сомнительно, он любит пичкать тем, что сам… Фу…

Директор дернулся.Зарубин потянулся за кошельком.

― Ни-ни-ни, ― сказал директор, ― мне за радость: хорошего человека от отравления выручить.

Зарубин вернулся в гостиницу, высушился и к семи часам был у Карасева. Тот жил в последнем доме, представляющем город. Сразу через дорогу начиналась деревня. Или как тут говорили: частный сектор. Зарубин с грустью посмотрел на укроп, весело торчащий из пакета, и позвонил. Карасев выскочил из-за двери, как тряпичная кукла в уличном театре.

― О-о, синьор Заруббини! Добро пожаловать в мой маленький балаганчик!

Зарубин поспешил войти: Карасев кричал на весь подъезд. В квартире удушливо пахло вязким тестом, из которого не родилось пирога. На Карасеве был ярко-красный халат с золотым поясом. Пока Зарубин снимал ботинки, Карасев скакал вокруг него, вереща:

― Как добрались? Легко нашли? Под дождик попали сегодня? А-а, вижу, что попали. А я вчера звоню Федор Карпычу, говорю, как оно, знаете, протекает важе жизнесуществование, Федор Карпыч? Это я ему так говорю. А он расшумелся, кричит: ты что, Карасев, дурак, что ли? А я ему: да вы ж знаете, дурак, чего лишний раз напоминать?! Он кричит: ничего хорошего, Карасев, видишь, Пескарева найти не можем, дела стоят! Сыщик наш ленинградский, это Федор Карпыч продолжает, пока ничего найти не может! И тут меня как молнией вздерябнуло: а правда! Вы ведь пока не разыскали ничего! Значит, вечерами грустите: как бы что найти! Дай-ка, думаю, я вас повеселю! И предлагаю Федор Карпычу: Федор Карпыч, предложение есть! А что вдруг нам нашего сыщика не развеселить хоть на вечер. Может, и расследование поживее покатится! Он подумал, кричит уже не так сильно: значит, по сердцу предложение пришлось. Пригласи, говорит, пригласи. И вот вы где, спрашивается? Здесь! А что это: укроп, колбаса?.. Мне? Да вы с ума сошли, дорогой мой! Мы с женой столько всего наготовили и еще наготовим, что это девать некуда. Поклянитесь, что заберете! Нет, поклянитесь!

Жена его держалась рядом. Ей удалось лишь поздороваться. В остальном она стояла с извиняющимся лицом, сложив руки на переднике.

― На кухню, на кухоньку, ― напевал Карасев, ― я там постелил! Ой, постелил! Накрыл! Ничего же? По-простому, по-простенькому!

Он схватил огромную кастрюлю неприятной наружности и бухнул ее посреди стола.

― Садитесь-присаживайтесь, Егор Силантич… Ой, наверное, милиции нельзя так предлагать! Тогда… ммм… располагайтесь! Вот, точно! Сейчас окрошечку буду резать! Юля! Юлечка! Принеси мясо с балкона! Охлаждаю, ― объяснил он.

Зарубин сел, надеясь, что пулеметные речи пройдут над головой. Но Карасев каждый раз наклонялся, чтобы выпалить следующую очередь ему в лицо. Зарубин отчетливо разглядел его… Румяные, словно напомаженные щеки, подвижные уголки рта, готовые в любую секунду вскарабкаться вверх по лицу, горбатый изящный нос и морщины, морщины… Жена принесла мясо: отталкивающий гигантский кусок жира с мясными прожилками. Карасев сдернул доску с крючка на стене, обеспечил себя ножом и стал с опасной скоростью нарезать зеленый лук, огурец, вареный картофель, яйца… Кастрюля наполнялась быстро, как по приказу фокусника.

― Промыть! ― выкрикнул Карасев и подставил кастрюлю под кран. Полилась вода, Карасев засунул руку в кастрюлю и запустил в ней карусель из содержимого. Прикрыл крышкой и слил грязно-желтковую воду. «Неужели он резал немытые овощи, ― подумал Зарубин, еще раз взглянул на Карасева и ответил сам себе: ― да».

― Я на бульончике делаю окрошку, ― сообщил Карасев, ― так пожирнее, посытнее.

Он достал из холодильника следующую кастрюлю, поменьше, и вылил мутный бульон в первую.

― Сметанки, сметанки! Эх, ей бы еще настояться! Но не будем же мы с вами до завтра ждать. Хотя, если пожелаете…

― Нет, нет. ― сказал Зарубин, ― давайте уж сегодня… сейчас.

Карасев засмеялся.

Он разлил окрошку алюминиевым ковшом. Зарубин подумал, что таким можно доставать трупы со дна Невы.

― Ну, пробуйте!

― А что ж, ваша жена не составит нам компанию?

― Да зачем ей наши мужские разговоры, правда же?! Она там, в комнатке, посидит тихонько, как герань.

Зарубин постарался припомнить приятное, но не мог. Жирная, горьковатая, сильно отдающая лавровым листом окрошка была так густа, что горло отказывалось приглашать ее внутрь.

― Ой, мама, ― вскрикнул Карасев, ― ну, голова! Пф, забыл!

От крика Зарубин проглотил окрошку. В детстве бабушка рассказывала ему, как в несытые послевоенные годы она часто жарила деду оладьи из картофельных очисток. Сейчас они представились Зарубину десертом, клубникой в сметане с сахаром. Все, что он ел в жизни, было лучше этой окрошки.

― Забыл, ― повторял Карасев.

Он взял с холодильника старую серую шляпу, заглянул в нее и сказал:

― Ага!

Потом помешал что-то в шляпе и предложил Зарубину:

― Тяните!

― А что это? ― спросил Зарубин.

― А это, мой дорогой друг, мы сейчас с вами решим, какую настоечку вы будете пить!

И он отодвинул штору, за которой стояла дюжина бутылок с красной, зеленой, фиолетовой, прозрачной и оранжевой жидкостью.

― А! Каково? ― воскликнул он. ― Моя гордость. На огурцах, на апельсинах, на клюкве, на сливе, на вишне, на картофеле… Какую? Какую вытянете?

Он резко придвинул шляпу чуть не к глазам Зарубина. Зарубин сделал горлом, еще не забывшим окрошечное изнасилование, неловкий звук.

― Я… Я… не пью.

― Ха-ха-ха, ― засмеялся Карасев, ― простите, Егор Силантьевич, я, наверное, не так выразился, не по-ленинградски! У вас же там отборный жаргон! Конечно, мы не станем пить, чтобы напиться! Ну, что вы! Вам завтра расследовать, мне ― жить. Выпьем две бутылочки и разойдемся до полуночи, гарантирую! Тяните!

― Я совсем не пью, ― грустно сказал Зарубин.

― Ну, бросьте, милый Егор Силантьевич! Как же ― не пью. А как есть-то тогда?

― Прошу прощения, ― сказал Зарубин и замолчал.

― Что, правда, не пьете? ― насмешливо спросил Карасев. Зарубин кивнул. Ему показалось, или Карасев задумался на мгновение. Точно весь его внутренний цирковой шатер вдруг обрушился, погребая клоунов и полудурочных эквилибристов под тяжелой парусиной.

― А чего ж я об этом не знаю? ― спросил он.

― Я говорил Федору Карповичу, он, наверное, забыл. Вы не говорите никому, ладно? Я на том нашем совместном ужине пил воду. Мне дали отдельный графинчик. Я ― «зашитый». Все время трезвый…

Карасев посмотрел на Зарубина и встал.

― Юля, Юленька, ― крикнул он. ― Принеси нам грибочков. Я совсем забыл. А дома ― ни баночки. А Егор Силантьевич таких и не пробовал! Кто еще боровички солит, кроме нас с тобой…

― Петруша, это ж в деревню идти…

― Ну я прошу тебя! Сделай для меня!

Жена выключила телевизор. Слышно было, как она вздыхает. Карасев снова раскричался:

― Грибочки, грибочки…

― Ох, Петя, Петенька, ― говорила жена. Карасев подал ей сумку.

― Юля, Юленька, спасибо! ― крикнул он в подъезд и захлопнул дверь. Вернулся на кухню и сел перед Зарубиным.

― Ушла, ― сказал он, ― у нас тут еще дом в частном секторе. Там погреб. Полчаса ее не будет.

Зарубин вздрогнул: Карасев говорил совершенно обычным голосом. Зарубин оторвался от окрошки и посмотрел на него. Что произошло? Куда пропал румянец с карасевских щек? Почему исчезли шутовские ужимки? Почему холопская просительная гримаса сменилась бесконечно усталым выражением лица?

― Я тоже не пью, ― сказал Карасев, ― и тоже, как вы: совсем.

― Как это? ― спросил Зарубин.

― Очень несложно… Делаю вид.

― Подождите… А на ужине?

― Вода. Как и у вас. Только и я теперь прошу вас: никому! Ни-ко-му! Иначе все пропадом…

― Но зачем вам это нужно? Они же над вами там… ну…

― Издеваются? Да, верно… Они, знаете, не люди… Они ― оскаленная пасть. Без клыков, что еще страшнее. Долго и нехотя будут вас жевать, чавкая и роняя ваши конечности в грязь. А потом выхаркнут ― искалеченного и бесполезного. Потому что где-то там появится новый, еще целенький Карасев. Но пока они пережевывают вас, вы им интересны. Значит, можно поддерживать в вас жизнь…

― Я не понимаю… ― сказал Зарубин.

― Хотите, я вам все расскажу…

― Хочу. ― Этот новый Карасев был намного занимательнее предыдущего.

― Хотите? А, ну да, чего я удивляюсь… Видите, я уже начинаю путаться в своих ролях… Подождите минутку, я вылью эти помои…

Он взял кастрюлю с окрошкой и пошел в туалет.

― На тебе, сука, ― услышал Зарубин слова, потонувшие в шуме воды. ― Что вы там принесли?

Зарубин открыл пакет:

― Вино, колбаса, зелень, овощи, торт.

― Давайте чаю с тортом попьем? А рюмки я налью, пусть стоят.

― А если бы я согласился пить?

― Видите вот похожие бутылки? В одной ― рассол. Я бы отговорил вас от нее, если бы вы ее выбрали. А сам бы взял ее.

Он поставил чайник на огонь. Зарубин никак не верил перемене. За окном собрались тучи. Газ горел ярко, Карасев смотрелся монументально-раздавленным, и Зарубин думал, что полейся сейчас из крана вода, он разорвался бы между тремя зрелищами.

― Когда пойдете домой, ― сказал Карасев, ― там увидите ― голубятня. Зеленая такая, из крашеных листов сварена. Вот я там только ― я. Там, где эти чумные птицы и помет. Вы видели птиц, глупее голубя? На него же будешь идти с топором, а он даже не улетит. Так и будет плестись впереди вприпрыжку. Вот. Снаружи я такой же голубь. А внутри ― человек. Сижу там с термосом и сухарями. Покупными, разумеется.

Он бросил в чайник четыре щепотки чая и залил кипятком. Но газ не выключил, чувствуя, что, подсвечиваемый огнем, его рассказ звучит отчетливее.

― А почему вы… ну, ни с кем не общаетесь?

― А кому я нужен? Жене не нужен, дочери ― тем более. Внука мне не доверяют. Я получаю подачки от судьи и передаю их жене. Судья даст тридцать рублей и со стола сгребу недоеденное. Жена деньги передает дочери, потому что дочь у меня брать стесняется. Вот и весь смысл жизни.

― Что ж вы не «раскроетесь»? Вот как передо мной.

― Кто мне поверит? Скажут, совсем Карасев двинулся. А так хоть в какое-то общество зовут. Шутом, но ― зовут. Меня уж и жена другим не помнит. Я для всех… так…

Он показал большим и указательным пальцем что-то крохотное.