Судебный процесс над левыми активистами, известный как дело «Сети», прогремел на всю страну — молодых анархистов обвинили в создании террористической группировки и осудили на огромные сроки, опираясь на показания, выбитые под пытками. Когда начались аресты, анархистке Александре Аксёновой удалось сбежать в Финляндию. Однако, её мужа, программиста Виктора Филинкова, приговорили к 7 годам общего режима. Вот уже три года Аксёнова, которая называет себя «заслуженной террористкой России», борется с несправедливостью, пытаясь доказать сфабрикованность дела против своего мужа и знакомых, и рассказывает о ходе процесса, непоследовательности обвинительной стороны и насилии со стороны силовиков.

В большом интервью «Дискурсу» Александра рассказала о жизни до дела «Сети» — детстве в семье милиционера, увлечении анархистскими идеями, покупке оружия, поездке на восставший Майдан и федеральном розыске. О том, как процесс «Сети» навсегда изменил её жизнь — о бегстве из страны, аресте мужа в аэропорту, получении политического убежища, борьбе с системой, попытках начать новую жизнь в Финляндии и спасти мужа из российской тюрьмы. А также о том, почему брак в активистской среде — средство самозащиты, можно ли оправдывать убийство идеологией и зачем участвовать в чужих революциях.

Это интервью продолжает цикл Паши Никулина и Юлии Лисняк «За линией Маннергейма» о наших соотечественниках, уехавших из России в Финляндию в поисках лучшей жизни или из страха за свою безопасность. В предыдущих выпусках о своей эмиграции рассказывали художница Дженни Курпен, которая бежала из России из-за «болотного дела» и вышла замуж за пожизненно осужденного изобретателя Питера Мадсена, фигурант дела «Сети» Илья Капустин, уехавший после пыток и занимающийся 3D-моделированием, экс-помощник депутата Артем Асташенков, решивший построить карьеру в IT, и бывший судебный психиатр Ольга Милорадова.

Дисклеймер: Материал интервью содержит множество отсылок к событиям и фигурантам дела «Сети». Для удобства навигации в тексте мы отметили имена всех, кто оказался замешан в этом политическом судебном процессе, жирным шрифтом. Краткую информацию о каждом из героев рассказа Александры и его роли в деле «Сети» можно узнать, кликнув на информационный значок примечания рядом с его именем.

Детство в Орехово-Зуево, тусовки неформалов и отец-мент

Болотная площадь, анархизм и хорошие дела

Снайперы на Майдане, веганское кафе в Киеве и трупы на Крещатике

Жизнь после Майдана, жертвенность и чужая война

Депрессия, переезд в Питер и знакомство с фигурантами «Сети»

Федеральный розыск и морализаторство следователя

Cвадьба с Филинковым, Python, покупка оружия и начало дела «Сети»

Начало дела «Сети», отъезд из России и арест Филинкова

Арест мужа, пытки, поддержка политзаключенных и бегство в Финляндию

Политическое убежище и жизнь после приговора фигурантам дела «Сети»

Об обвинениях фигурантов дела «Сети» в убийствах

Детство в Орехово-Зуево, тусовки неформалов и отец-мент

Дети ментов ненавидят ментов. Может быть, это не правило. Но мой пример показывает, что властные отношения всегда переносятся на все сферы жизни: мент обращается со своей семьей, близкими и друзьями, как с подчиненными или с подозреваемыми. И отец всегда апеллировал к тому, что он выше по иерархии и что его слово — закон.

Дома из-за этого постоянно была атмосфера недоверия и страха. Было страшно сказать родителям даже о малейших проступках. Я могла быть паинькой, но у них все равно нашлись бы какие-то причины, чтобы смешать меня с дерьмом.

Мы жили в подмосковном городе Орехово-Зуево, детство моё прошло в дворовой коробке и стенах квартиры. Лет до десяти я мало гуляла, меня редко отпускали и заставляли сидеть дома. Там со мной сидела бабка, которую родители наняли за косарь — водить меня в садик было дороже. Она не давала мне играть с друзьями, запрещала водить их в гости и ненавидела мою крысу, не давала доставать её из клетки. А я за это ненавидела бабку. Однажды, когда она спала, положила крысу ей на грудь. Бабке пришлось вызывать скорую, и она от меня отказалась. Это мое первое яркое воспоминание о детстве.

Мама работала в Москве на станции «Серп и молот». Что она там делала, я не знаю: какой-то менеджмент, логистика, такая хуйня. Работала она два на два, вставала в 5 утра, приезжала домой в 12 ночи. Отец работал мусором на железной дороге, а потом его взяли в РУБОП (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью), в убойный отдел. Но он не занимался напрямую убийствами, у него была канцелярская должность. В основном он просто ездил на дежурства, сидел там, бухал.

Лет до пятнадцати я была аутсайдером. Есть дети, над которыми все издеваются, есть суперпопулярные ребята, которые постоянно ходят кучками, а я была просто пыльной мышью. Со мной никто не общался. Я тогда начала много читать, пыталась прятаться в мыльном пузыре из иллюзий, укрыться в своем мире.

У меня не было представления, кем я буду в будущем — мне навязывали какие-то готовые модели.

— Кем ты будешь, когда вырастешь? — спрашивали меня.

— Я хочу быть художником!

— Нихуя. Давай ты лучше будешь адвокатом или стоматологом?

— Я не хочу быть адвокатом или стоматологом!

— Ну, значит, будешь всю жизнь дворником работать за копейки.

В таких условиях не появлялось желания проявлять хоть к чему-то интерес. Класса с девятого он вообще пропал, и многие уроки я посещала чисто для галочки — учителя занимались только теми, кто готовился по их предмету к ЕГЭ, а остальные занимались своими делами на задних партах. В одиннадцатом классе я уже начала постоянно прогуливать и появлялась в школе только на интересных мне предметах.

Я пыталась искать себя в субкультурах, хотела принадлежать хоть какому-то сообществу, чтобы можно было ответить на детские экзистенциальные вопросы: «кто я, для чего я тут?». Тусила с какими-то нефорами и слушала мазафаку: «Психея», Jane Air, Marshak — тяжелую альтернативу, а не какую-то откровенную хуйню вроде «Оригами». У меня был клепаный ремень, короткая стрижка, чёлочка, всякие смешные скейтерские футболки Vans.

Спустя какое-то время я поняла, что люди в этих тусовках занимались тупой хуйней: сидели на заброшках, в падиках, говорили ни о чем. Пили «Трофи», «Ягуар», «Виноградный день». Ели школьную фарму типа «Триган-Д» и курили траву. Кроме заброшки и падика их интересовали только алкашка и наркотики.

Я не бухала тогда, не курила и чувствовала себя не в своей тарелке, не было ощущения безопасности. Я видела, как чувак или чувиха нажираются в говно и блюют, а над ними все хохочут. Было страшно оказаться в таком положении.

Спустя какое-то время я познакомилась с парнем, который был в панк-тусе и общался со старичками антифашистского движения, которые жили на Горьковском направлении. Эти люди были мне куда ближе, и с ними было комфортно и интересно общаться. Они были намного опытнее и старше, но всё равно относились ко мне как к равной. В этой тусовке я искала то, чего недополучила от родителей, они видели во мне не ребёнка, а человека. Я начала слушать другую музыку, панк-рок, хардкор, стала часто ездить в Москву. Тратила по два часа на дорогу из Орехово-Зуево в «Клуб имени Джерри Рубина», на тренировки по тайскому боксу. В Москве я познакомилась с [Дмитрием] Пчелинцевым и его бывшей женой Ангелиной. Дима уже долгое время жил в столице с родителями, учился. Он увлекался музыкой, играл на барабанах, писал стихи. Будучи харизматиком, он легко располагал к себе людей, в наших кругах за ним закрепилась репутация творческого и интересного человека. Через него я познакомилась с Пензенской тусовкой анархистов. Ребята из Пензы приезжали в Москву ради столичного движа: в Пензе жизнь не кипела, и они предпочитали проводить время в Москве.

Болотная площадь, анархизм и хорошие дела

Я училась в 11 классе, когда случилась Болотка. Это были первые массовые беспорядки, свидетелем которых я стала. Они подкрепили мою мысль о том, что нельзя излишне романтизировать протест, потому что протест, особенно эффективный — это обязательно больно.

Когда [6 мая] на Болотке начинались первые винтажи, первые удары дубинками, когда народ начинал ограждениями отталкивать омоновцев, пытаться скинуть их в реку, я испытала прилив веры в то, что сейчас мы находимся в переломной точке и в России всё может измениться.

На самой Болотке я не была, но помню, что, когда начался ОккупайАбай, я сутками проводила там время, ночевала во время дождя под тентами. Когда протест начал сливаться, когда уже на ОккупайАрбате тусовались в основном какие-то маргиналы, которые собирали деньги на «поддержания лагеря», а потом пробухивали их и проедали, я почувствовала разочарование: «Блин, что же мы делали неправильно? Ведь нас было так много!».

После школы у меня испортились отношения с родителями. Я захотела уехать как можно дальше и решила поступать в художественный колледж в Пензе. На бюджет меня туда не взяли, прямым текстом сказали: «У нас тут свои дети». Пришлось поступать на платное — 12 тысяч в год. Летом перед отъездом я работала в Москве курьером, чтобы оплатить шесть тысяч на первое полугодие, откладывала.

В общежитии было грязно, тараканы, соседи постоянно пиздили еду. Это был тлен и жопа. Меня окружали деклассированные элементы, «псевдобогема», которая просто юзает спайс круглые сутки. Учили тоже паршиво. Засыпая, я думала: «Блять, а-а-а, что я тут делаю?». У меня начинался невроз от этого, и я не понимала, зачем здесь учусь.

В итоге я проучилась в колледже всего несколько месяцев. Пересекалась иногда с [Максимом] Иванкиным, а с [Андреем] Черновым и его братом мы вместе снимали квартиру.

Отчислившись, я вернулась в Москву и, поскольку была тогда веган-стрейтэджеркой, начала работать администратором веганского магазина, который держал какой-то кришнаит.

Тогда в моей жизни не было ничего, кроме работы. Я перегорела субкультурой и тусовкой, где типа «панки и скины вместе навсегда», и поняла, что мне не хватает идеологической составляющей. Так я перешла от субкультурного антифашизма к конкретным идеям. Ближе всего мне оказался социальный анархизм. Я читала классиков — Бакунина, Кропоткина, Прудона — изучала истории различных революционных движений, читала про гражданскую войну в Испании. Я отдавала какую-то часть своей жизни на дела, которые считала благими, даже если они были чем-то инфантильны: клеила стикера, ходила на демонстрации, стояла в пикетах. И мои друзья считали так же. У меня была романтизированное представление, что есть нечто правильное, такое устройство общества, при котором всем нам будет хорошо жить и каждый будет относиться к другим как к равным. Враги ведь — не отдельные люди, а системы, которые нас окружают: диктаторские режимы, полицейское насилие, государство, пытающееся влиять на наши интересы и жизни.

Снайперы на Майдане, веганское кафе в Киеве и трупы на Крещатике

В конце 2013 года начались волнения в Украине. Однажды, когда я сидела на работе, мне написала подруга: «Я собираюсь ехать в Киев, хочешь поехать со мной?». В тот же день я уволилась. У меня были цветные волосы, пришлось их почти полностью сбрить и покрасить в черный для того, чтобы сильно не выделяться.

Это был первый раз в моей жизни, когда я ехала в абсолютно незнакомый город. Я знала, что там что-то происходит, что там нуждаются во мне, что я смогу помочь.

Конечно, Болотную и то, что было в Киеве, сравнить просто нельзя.

Когда я приехала на Майдан, то попала на крупные столкновения, когда Крещатик уже был забаррикадирован, везде стояли люди. По всему Крещатику были лагеря. Я еще поехала в Киев в достаточно тонкой куртке, было ужасно холодно. Сперва поселилась с киевскими анархистами, а потом переехала в палатку к знакомым. Чтобы не замерзнуть, мы топили в ней печь дровами.

Первое время я просто ходила по Крещатику и по Майдану, смотрела на то, как это всё выглядит, как всё преобразилось, насколько велика толпа, как устроена самоорганизация. Первых мусоров я увидела напротив баррикады, у которой мы дежурили — носили еду ребятам. На баррикадах над ментами смеялись: кто-то рассказывал, что они выходят стоять в памперсах и ссутся под себя, потому что у МВД людей не хватает. Тогда нам казалось, что это правда.

Помню день, когда начали работать снайперы. Мы со знакомыми вписывались на съёмной квартире на окраине города, когда нам позвонили с Крещатика, сказали: «Всё, пиздец, приезжайте».

Мы ловим тачку, таксист взял нас, спросил, куда едем.

— Едем на Майдан помогать.

— Тогда денег не надо.

На Майдане куча машин: везут дрова, покрышки, еду. Люди покупают огромные тележки в супермаркетах, всё складывают в одну машину: «Отвозите, сейчас еще купим».

Бабушка лет 80-ти принесла в мытом кульке какие-то очень старые бинтики и сказала: «Это всё, что у меня есть».

Вот такие мелкие моменты — когда таксисты, люди, которые покупали для протестующих продукты, вывешивали национальные флаги на палатках — очень воодушевляли, я бы даже сказала, давали некую ложную надежду на то, что происходит что-то воистину прекрасное, несмотря на грязь, холод и постоянную нужду.

Я очень сдружилась с женщинами из «Красного креста». Они рассказывали, как прятали в больницах раненых, вывезенных с Майдана, чтоб их не поймали. Мусора приходили и похищали людей прямо с коек. Во время одной такой облавы чувак из нашей тусовки спрыгнул со второго этажа больницы, сломав при падении руку или ногу, и убежал.

Был эпизод, когда надо было носить всякую провизию и дрова под тент, потому что шел дождь. Какой-то чувак со значком таким бандеровским сказал мне: «А хули ты сюда приехала-то из Москвы?»

— Я приехала помогать людям, потому что я могу и считаю это важным.

Он там плевался, пока дед постарше не подошёл и не дал ему оплеуху со словами: «Блять, давай ящик, не пизди тут уже». Больше за всё время, что я там находилась, не было конфликтов из-за того, что я приехала из России, даже наоборот, за это очень респектовали. Было приятно. Я-то анархистка, no borders. Для меня не важно, кому помогать.

Я понимала, что революция в Украине не приведет к анархизму или уничтожению государственного строя, потому что не было никакой альтернативы, кроме ультраправых. Но то, что повестку пытаются спиздить определённые политические группы, не значит, что обычным людям не надо помогать. Майдан ведь делали не олигархи и нацисты, а простые люди — работяги, бабушки, тетушки, которые готовили чаи, салатики, привозили всё из дома. Они это делали не потому, что они за вход в Евросоюз или за ультраправых, а просто из-за всеобщего чувства отчаяния и желания что-то изменить.

Помню, как мы стояли на Крещатике во время затишья. Холодное зимнее утро, лежит снег, везде костры, все пахнут копотью, а через весь Майдан несли гробы — огромная, бесконечная вереница, какофония из рыданий.

Этот момент, наверное, был переломным для многих. Когда ты выносишь кого-то из-под обстрела, когда мусора распыляют слезоточивый газ или кто-то кидает коктейли Молотова, то не понимаешь близости смерти. Но потом проходят дни, начинается затишье, а с ним и осознание боли.

Тогда убили чувака из нашей палатки. Молодой парень, ему, может, лет тридцать было. У него дети остались, он учителем работал. Возникло очень ясное понимание близости смерти. В моем окружении были люди, которые потеряли не одного и не двух товарищей.

Все эти яркие моменты взаимопомощи, солидарности, жертвенности, попытки единения, попытки что-то строить, что-то менять — всё обесценилось и рухнуло. Осталась только бездонная яма.

Я ничего не видела, кроме этих гробов, и не слышала ничего, кроме этого гула. Меня это надломило.

Жизнь после Майдана, жертвенность и чужая война

Я чувствовала, что мне пора возвращаться в Москву. Но уже начиналась весна, в Киеве всё цвело, мне предложили работу в веганском кафе, и я согласилась. Оно тогда только открылось, приходилось обустраивать всё своими руками — поначалу там был только один столик, который я красила своими руками. Больших денег в кафе никто не получал, работали на энтузиазме, ради идеи и часто сверхурочно. По 14 часов, блять, лепила эти сраные фалафели. Ненавижу их до сих пор.

Зарплата была маленькая, хватало только на квартиру, поэтому спустя два месяца я заебалась работать, уже физически не вывозила, а ничего другого найти не могла. Попытки найти официальную работу заканчивались неудачей из-за того, что у меня не было гражданства.

Вскоре началась война на Донбассе, разделившая Россию на два лагеря. Но желания пойти в АТО у меня не было. Это была война малой группы людей за собственные интересы, а местное население оказалось втянуто в эти конфликты. Но не считаю правильным осуждать ни украинцев, которые едут туда, ни русских, потому что каким-то образом и те и другие свято уверены в том, что они имеют на это полное право. Как я могу судить, на чьей стороне правда, если у меня нет личного территориального интереса и конфликт меня не касается? Никак, это квалиа. Я против войны, но у меня нет возможности её остановить, и я не пытаюсь клеймить и стигматизировать стороны. Я знаю, что военные преступления всегда происходят и там, и там. У людей есть привычка осуждать. Ты им: «Я была в Украине». А они начинают: «А вот хохлы наших ребят убивают». Я вообще-то туда ехала не для того, чтобы защищать правые элиты с автоматом наперевес.

Пример Украины показал, что может быть ещё хуже, может быть больше жертв. Становилось страшно, когда я понимала, что результата может быть никакого. Я думала: «Ради чего я готова умереть? Что будет? Как это? Как я буду жить с этим? Как мои близкие будут жить с этим? Изменит ли это что-то? Должна ли я приносить себя в жертву или я должна пожинать какие-то плоды вот этого свободного общества? Будет ли это жертва достойная?»

Я поняла, что можно оставить о себе два вида памяти. Генетическую, в смысле ребёночка сделать, и информационную. О первом я вообще не задумывалась, а войти в анналы истории хотела. Я читала, например, записки Оруэлла и понимала, что он вошёл в историю, был на войне и выжил, и размышляла о героизме и о том, ради чего я могла бы отдать свою жизнь.

Теперь я знаю, что если есть хоть капля сомнений в том, готов ли ты положить свою жизнь ради чего-то, то лучше вообще отстраниться от всей этой жертвенности до тех пор, пока не сможешь дать четкого ответа. Романтизация и фанатизм увеличивают шанс того, что ты просто умрёшь и останешься в забвении. Я не хотела забвения, но я пока ничего не сделала, чтобы его избежать. Майдан не в счёт: когда я поехала в Украину я не занималась геройством, мне было всего 19 лет.

На тот момент я снова очень разочаровалась во всём: сначала Болотка, потом Майдан, затем Крым и Донбасс. Ближе к осени я вернулась в Москву. Когда уезжала, в Киеве шли дожди.

Депрессия, переезд в Питер и знакомство с фигурантами «Сети»

Вернувшись в Москву, я какое-то время жила у друзей. Но тогда переживала такие вещи, с которыми даже с друзьями не справишься. Я была очень побитая, эмоционально истощенная, не понимающая ничего. Я не знала, что мне делать в жизни, у меня начался длительный экзистенциальный кризис. К тому же многие знакомые перестали со мной здороваться: в ЛНР погиб антифашист [Антон Фатулаев] Долбило, и в тусовке считали, что своей поездкой на Украину я поддержала его убийство.

Я очень тяжело переживала всё это — потерянность, травлю. Поэтому решила уехать в Питер. 31 декабря 2014 года я отправилась туда на дневном поезде. Отмечала Новый год в полупустой квартире.

С 2015 года начался депрессивный эпизод и с тех пор, по ощущениям, у меня не было ремиссии. Я всё-таки человек поколения пост-совков: что такое психотерапия я плохо представляла, да и денег на это не было. Тогда у меня начались первые сильные панические атаки, истерики. Когда они начинаются, главное убедить себя: «Не думай, не думай, не думай». Ищешь, как отвлечь мозг любыми способами. Мне помогает чтение Библии. До этого ещё читала «Божественную комедию»: «Это не моя жизнь, я не живу её, блять, лучше уж круги Ада».

Я чувствовала, что социальный кризис в России с каждым месяцем нарастает. Я искала кому же сказать, что это абсолютный пиздец?

В Питере я познакомились с одной компанией, которая ходила в походы. Мы подружились. Часто ездили в Приозерск, там большие лесные зоны с озерами, и мы ходили в изнурительные пешие прогулки с палатками на два, на три, на четыре дня. Пиздошишь по 10 километров через пересеченку, натираешь ноги, у тебя потеет спина, натирает рюкзак, всё тяжело, все бесит. В такой ситуации не до разговоров о политике. Это помогает от всего отвлечься.

Как-то мы были с Юликом Бояршиновым в таком походе. Часть людей из той компании, которая ходила вместе с ним, скрылась из-за дела «Сети». Когда арестовали Витю [Филинкова], Юлика и [Игоря] Шишкина, эти люди уехали в целях профилактики. Им не предъявляли обвинения.

Федеральный розыск и морализаторство следователя

Когда мне исполнилось 20 лет, я просрочила смену паспорта почти на год. Пришла в паспортный стол. Вся такая в платьице, с татуировочками, накрасилась. Думала, что как новый паспорт получу, как-нибудь миленько это отмечу. Но не получилось.

В паспортном столе мне подошли два мента с автоматами и говорят:

— Гражданочка, будьте добры пройти с нами.

— В чём дело?

— Вы находитесь в федеральном розыске.

А я, бля, ничего не делала. Я не выходила из комнаты и не совершала ошибок.

Находясь в вынужденной эмиграции в Финляндии, в 2019 году Александра сожгла свой российский паспорт — в знак поддержки и солидарности с жертвами судебной системы РФ. Видео: страница А. Аксеновой в Facebook

Выяснилось, что родные подали в федеральный розыск для восстановления родственных связей. А что, так можно было? Я, блять, в федеральном розыске, потому что кто-то там соскучился? Я же взрослый человек! Это был полный шок.

Меня посадили рядом с обезьянником. Там сидели какие-то алкаши, гопота, из-за решетки обсуждали мои татуировки: «А-а-а, лярва, что за масти?»

Я попыталась навыёбываться на ментов, чтобы отпустили, а они говорят:

— Сейчас тебя в обезьянник посадим.

— За что?

— Разберёмся.

Следователь в итоге начал вести долгую-долгую беседу о том, что надо всё-таки общаться со своими родителями. Он на протяжении часа ебал мне мозги и говорил, что я тварь неблагодарная и маму с папой не люблю.

Это был последний раз, когда семья пыталась выйти со мной на связь.

Cвадьба с Филинковым, Python, покупка оружия и начало дела «Сети»

В конце 2015 года я навестила своих старых знакомых в Пензе. Там я познакомилась с Витьком [Филинковым]. Он приехал из Омска. Мы познакомились, начали переписываться. Я человек глубоко одинокий, я не умею ходить по питерским барам и знакомиться с кем-то. Для меня важно попиздеть, а тут человек приятный оказался, очень многогранный, разбирается в темах, которые я не знаю. Мне было интересно с ним разговаривать. Спустя несколько месяцев появились романтические чувства. Я предложила Вите переехать в Питер и жить вместе. Витька в Омске ничего не держало: он жаловался, что в Омске даже в сфере IT на высоких должностях платят максимум 30 тысяч рублей. А в Питере можно было работать в крутых компаниях и получать 200 тысяч.

Мы съехались: сидели дома, смотрели кинчики, приглашали кого-то в гости. Ходили в походики. Просто тихо существовали. Сначала нас заботило только выживание: найти работу, потом на работе завал, потом мне захотелось получить образование. Я не очень понимала, как это сделать. Начала сама учиться дома, а Витя мне помогал. Изучала Python. Начала на курсы ходить при ИТМО.

В апреле 2017 года мы с Витьком поженились. Свадьба не была помпезная. Мы посчитали что это будет что-то личное, интимное. Мы просто расписались, а потом сидели вдвоем в кафе и ели мороженное, торты. Был довольно пасмурный день, мы пошли домой и тусили дома, кинчики смотрели.

Брак в России, особенно брак в активистской среде — дополнительная возможность нести друг за друга ответственность. Нам нужна была возможность быть в статусе близкого родственника, чтобы в случае больницы и каких-то правовых штук иметь возможность участвовать в процессах, нести ответственность.

Прошло время, Витя более-менее устроился на работе. У нас все стало стабильно, а вокруг становилось хуже и хуже. Я размышляла, что делать, если начнется новый 17-й год? А он как раз должен был начинаться.

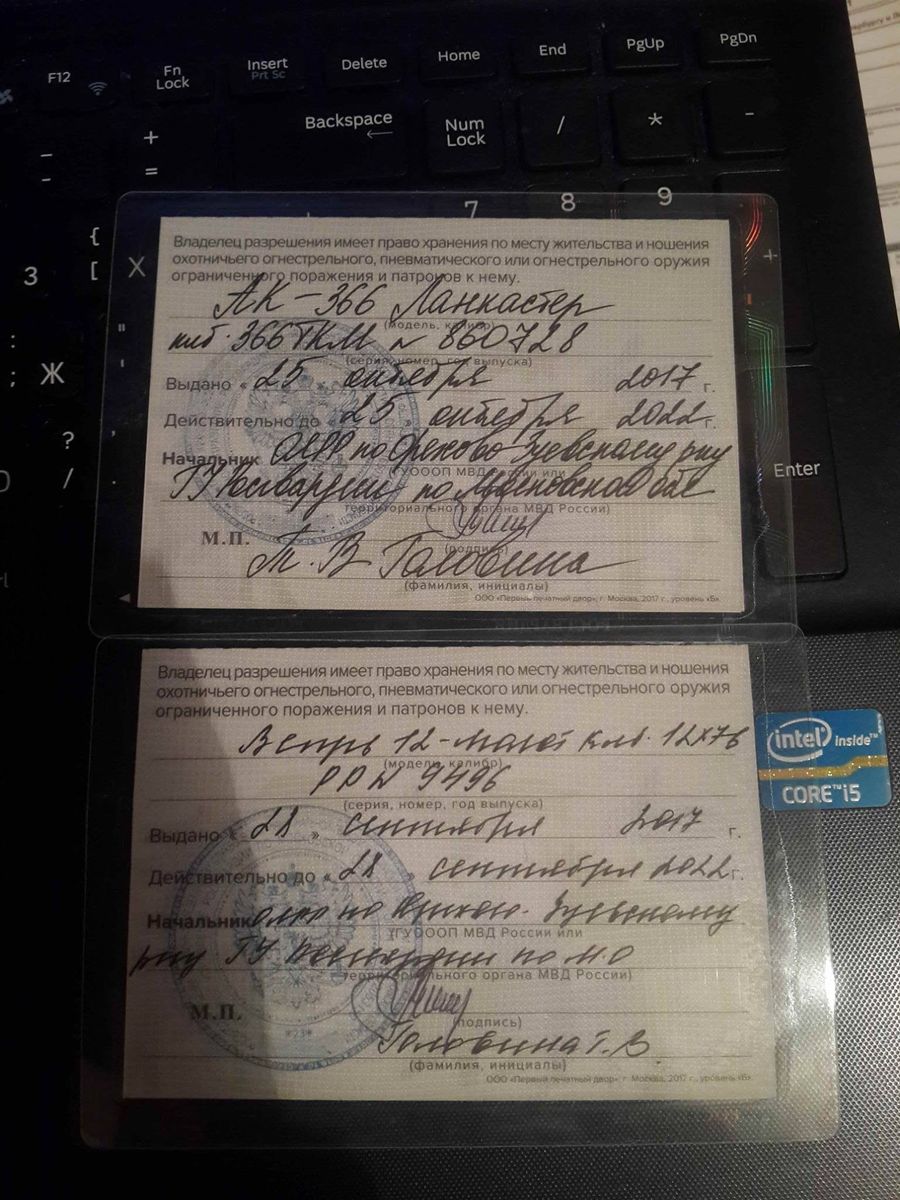

Идейно я выступаю за право на ношение оружия. В этом мои взгляды совпадают с позициями альтрайтов. Если ты вооружена, то во время каких-нибудь страшных событий оппоненты несколько раз подумают, прежде чем ломиться к тебе в дом. Тогда я решила оформить огнестрел.

Пройдя кучу проверок: психнаркодиспансер, психолог, медобследование, я получила лицензию и купила складной карабин Вепрь 205-03, его еще «коротышом» называют. Второй ствол я не хотела брать, но потом я наткнулась на обзор АК-366-Ланкастер.

Иногда мы ходили стрелять в тир. Когда ты работаешь на офисной работе, например, или программистом, у тебя стресс постоянно копится. Стрельба помогает его сбросить, сходить в тир пострелять — это охуевший выброс адреналина. Это как с парашютом прыгнуть, только дешевле и можно чаще устраивать.

Начало дела «Сети», отъезд из России и арест Филинкова

В ноябре 2017 года наши друзья из Пензы перестали выходить на связь. Через третьи руки пришла информация, что в Пензе кого-то задержали, что там произошел какой-то пиздец. Все это было во время тех «мальцевских революций».

Мы думали, что это просто пиздёж, но потом на «ОВД-Инфо» во время облав на «мальцевских революционеров» выложили огромные списки задержанных в разных городах. В списке было имя Армана Сагынбаева, и написано, что помимо Сагынбаева были арестованы четверо или пятеро анархистов. Точную информацию о том, что произошло, тогда негде было получить.

Когда я работала в Питере, Арман занимался производством веганских полуфабрикатов и продавал их в магазине «Веганика», где я тогда работала. Ходили разные слухи о нем, но с ним все продолжали общаться, он даже в «Вегетарианскую силу» ходил.

Я напряглась, начала параноить — давал знать активистский бэкграунд. Но, как показало время, чуйка тогда сработала верно.

Витя в тот момент находился в командировке на Кипре, а я была в Питере. У меня случилась паническая атака: я одна дома, меня трясет, не знаю, что делать.

По сарафанному радио мне передали, что в Пензе что-то происходит, что Пчелинцева арестовали и пытали, что он передал письмо — написал: «у них [ФСБ] есть методы, все, кого я знаю, уезжайте».

В тот момент у меня стали появляться седые волосы.

Письмо я получила вечером, в семь-восемь часов. Сразу же начала собирать сумку. Пишу Витьку: пиздец, я не могу здесь оставаться, мне стрёмно. Взяла документы, телефон, поехала на Площадь Восстания. Там маршрутки стоят на Хельсинки, а у меня виза была открыта: в 2016-м я перестала веганить и ездила сыр в Лаппеенранту покупать.

Я взяла билет и поехала в Финку. В Хельсинки познакомилась с местными ребятами, объяснила свою ситуацию. Они согласились помочь, пустили меня пожить.

Я протусила у них целый месяц, пока Витя был на Кипре. Он считал, что ему нечего бояться. Да, он занимался в Омске каким-то активизмом: баннеры вывешивал, на пикеты ходил, занимался поддержкой профсоюзов — но пензенцы его не так хорошо знали. Витя сказал мне, чтобы оставалась в Финляндии, а деньги он вышлет.

Потом виза стала заканчиваться, и мы решили поехать в Киев. Витек сказал, что у него отпуск с 31 декабря до 20-х чисел января. Когда в канун Нового года Витя приехал, мы сняли квартиру, потом вместе шлялись по городу, ходили в кинчики, музейчики, жрали. На зарплату программиста в Киеве можно гулять очень долго и очень роскошно. 2018-й мы встречали в ресторане.

Я всё ещё пыталась через старых знакомых выйти на связь с Ангелиной Пчелинцевой, подключала старых общих знакомых. В конце концов в середине января, за несколько дней до того, как Витя должен был из отпуска возвращаться из Киева в Петербург, Ангелина написала и сказала, шо таки пизда: ребят арестовали, их обвиняют в терроризме, их пытали, непонятно, кого хотят сажать. Рассказала, что на оплату услуг адвоката ей пришлось взять кредит.

Мы, конечно, охуели очень здорово, начали думать с Витей, что делать. Витя решил, что ему ничего не угрожает, потому что он ведет обычную жизнь, а до меня могут доебаться за то, что я в Украину ездила. Сказали Ангелине, что будем на связи и что поможем.

Витя поехал обратно в Питер, чтобы попробовать перевестись на удалёнку. Он не хотел бросать работу и думал часть зарплаты скинуть на адвоката Ангелине.

Я осталась в Киеве.

21 января Витя идет на работу. 23 числа знакомые пишут, что нашего с Витей общего друга Юлика Бояршинова задержали по 222 статье. Никаких подробностей.

У меня снова паранойя. Пишу Вите. Он долго не отвечает на телефон, обедает. Я связываюсь с его коллегой, прошу, чтобы Витя взял трубку. Говорю: «Бери ближайшие билеты, уезжай, не нужно испытывать судьбу с этой хуйней». Витя послушал меня и взял билеты из Питера в Киев, он должен был прилететь в аэропорт «Жуляны» 23 января, в 22 часа я отправилась встречать его.

Прибыл рейс, транзитный через Минск. Люди выходят, выходят, выходят, Вити нет. Я подумала, может, проверка какая. Начала доёбывать работников аэропорта. Они сказали, что не могут мне дать никакой информации. Но я их так заебала, что они в итоге всё узнали и сказали мне, что все, кто прилетел, уже вышли. Я просидела в аэропорту до часу ночи, звонила во всякие пограничные службы, в таможню...

Витя очень любит кусочки сушеного кокоса. Перед тем, как ехать в аэропорт, я зашла в какой-то очень солидный супермаркет и купила этой кокосовой хуйни. И вот я сидела в аэропорту с этой кокосовой хуйнёй и думала: «Блять, кокосовая хуйня». Так я ее и не съела, выкинула — кусок в горло не лез. Взяла такси, поехала домой.

Арест мужа, пытки, поддержка политзаключенных и бегство в Финляндию

Оказалось, что пока я ждала мужа в «Жулянах», началось то, что сейчас называют делом «Сети».

В Питере в аэропорту Витю сняли с рейса сотрудники ФСБ, посадили в минивэн и, как потом стало всем известно, на протяжении нескольких часов возили по лесу, избивали и били током.

Где-то в деле «Сети» говорится о том, что «организация» действовала с 2014, в другом месте — с 2016, где-то — еще раньше. Все обвинения её «участников» по статьям, связанным с терроризмом — это просто преследование за мыслепреступление. Всё это додумки ФСБ. Под эту статью на самом деле совершенно любую группу инакомыслящих можно притянуть за уши, подкинуть оружие и выдвинуть голословные обвинения: «готовились к чему-то, к чему не знаем, в каком месте — не знаем, в какое время — не знаем». Считаю ли я эти обвинения реальными? Нет. Это какая-то абсолютная чушь.

Я начала писать адвокату, названивать ОНКшницам. Приходилось отправлять бумажки факсом. Как это вообще, блять, возможно в 2020 году? И в 2017-м! И в 2018-м! Какой, нахуй, факс?

Тем временем Витю отправили в СИЗО. У меня заканчивались бабки, я не могла больше снимать в Киеве квартиру. Переехала в хостел, где комната была размером с кровать. Рыдала просто нескончаемо, не хотелось видеть людей. Потом все узнали про [Илью] Капустина, узнали про пытки Вити, про пытки [Игоря] Шишкина.

Я постепенно погружалась в этот ужас, была высушена всем этим. Для меня отдыхом было сидеть и смотреть в потолок. Просто ни о чём не думать, делать вид, что всё это происходит не со мной. Что вся моя жизнь — не со мной. Просто где-то ошиблись, и что-то пошло не так. Надо просто подождать, и всё пройдёт, как зубная боль.

Это тянулось на протяжении пары месяцев. Я поняла, что опасно оставаться в Украине: я узнала, что СБУшники часто похищают людей и просто перевозят на серую зону, где русские мусора их забирают. Еще боялась, что меня ультраправые ебнут, когда узнают, что я шавка ёбаная, и никакой майдановый бэкграунд меня не спасёт.

Стало стрёмно. Я стала бухать. Много.

После того, как выпьешь, чувствуешь себя нормально. Не трясёшься, просто смотришь в экран компьютера и думаешь: «Ага, так, сейчас выпью рюмочку и потом сделаю вот это, вот это и вот это». Когда начала пить, мне стало проще воспринимать реальность.

Весной 2018 года мы начали проект Rupression, запустили сайт, завели соцсети, чтобы освещать дело «Сети» и собирать всю информацию о процессе и фигурантах.

Я нарисовала известный логотип с ручками. Мы тогда очень долго не могли найти дизайнера. Я взбесилась, нарисовала наш логотип от руки и просто его отсканировала. Таким мы его до сих пор и оставили.

Я все думала, как же уехать. Мне для того, чтобы уехать из Украины, нужно было иметь вид на жительство в Киеве. Меня связали с киевскими правозащитниками, они помогли записать меня в волонтёрскую организацию — благодаря этому я получила нужные документы. Потом пошла делать финскую визу. Сказала в консульстве: «Вот у меня забронирован хостел в Хельсинки, билет туда, билет обратно, программа туристическая». Чтобы не догадались, ради чего я туда лечу. А я надеялась получить убежище и еще до того, как уехать, я консультировалась с Дженни Курпен, спрашивала, как в Финляндии проходит процедура подачи на получение статуса политического беженца.

10 апреля я села в самолёт. Как только он оторвался от земли, я поняла, что больше ничего со мной не случится.

Политическое убежище и жизнь после приговора фигурантам дела «Сети»

Прилетев в Финляндию, я поняла, что начинается новая глава. В Хельсинки заселилась в хостеле, а потом просто ходила по улицам и думала, что это город, в котором я буду жить хуй знает сколько времени и только он сможет в дальнейшем мне помочь, и так или иначе мне придется его принять и полюбить. А дальше надо будет просто ждать — может быть два, а то и три года.

На следующий день я проснулась, пошла в полицейский участок на станции Пасила и с ошибками произнесла фразу: «Айм лукинг фор политикал асюлум».

— Do you speak English?

— Вэри бэд.

— Do you need a translator?

— Ес.

Меня усадили, спросили, нужно ли мне кофе или чай, забрали паспорт. Попросили пройти в кабинет. Мне был предоставлен переводчик — он помогал удаленно, по телефону. Полицейские спрашивали вводные данные: имя, фамилия. На вопрос о вероисповедании сказала тогда, что атеистка.

Попросили коротко рассказать, почему мне нужно убежище. Я ответила, что моего мужа арестовали, что его обвиняют в терроризме, что его пытали.

На специальном сканере полицейские сняли мои отпечатки пальцев, сделали фотографии уродливые, дали выписку о том, что паспорт у них находится. Я потом с этой выпиской так страшно ебалась: алкоголь ведь можно только по ней покупать вместо паспорта, а это просто бумажка А4, которая постоянно мнется и рвется.

Мне дали адрес лагеря для беженцев, он находится в центре Хельсинки, недалеко от Камппи. Прихожу туда, меня снова начинают фотографировать, уже на беженческую карточку — такую бумажку с печатью, где указаны только твой номер, имя с фамилией. Тут девушка с ресепшена говорит: «Знаете, а нам тут недавно поступил приказ, что мы всех просителей убежища теперь отправляем в лагерь в Оулу».

Я так охуела, что аж присела. Это 600 километров от Хельсинки. Думаю: «А-а-а, я в жопе! Куда я приехала? Лучше в тюрьму! Какое нахуй Оулу? Где это на карте, блять? Там, где Земля Франца-Иосифа?»

После этой прекрасной новости мне предложили на эту ночь жилье в Хельсинки. Хостел у меня уже был оплачен на 10 дней, но все равно решила согласиться. Подумала, что мне удастся договориться, чтоб я всё-таки здесь, в Хельсинки осталась, и никуда не уезжала.

Меня привели в комнату какой-то бабки-россиянки. Они, видимо, думали, что если я русская, то мне будет комфортно с бывшими россияшками жить. У бабки этой ковры висят, пледы такие красивые с тиграми, и пахнет бабкой. Она начала сразу выёбываться: «А чё это вы ко мне подселяете?»

Я как переступила порог, так и сказала:

— Ю ноу, ай донт вонт лив хир.

Я от всей этой ситуации выпала тогда, конечно. Сидела просто и рыдала. Я в те дни вообще от всего рыдала, даже от того, что меня покормили невкусно. Написала местным знакомым, они мне помогли сделать регистрацию, договорились с дамой на ресепшене, что всё, никакого Оулу.

Мне поставили в миграционке условие: я должна снять в Хельсинки квартиру. А я только что, бля, приехала. И за это время такая чехарда: 10 дней я пожила в хостеле, потом меня вписывали, потом, когда вписка закончилась, меня Антти хотел отправить на Куму жить. Я приехала на Куму. Там жили кошки, и от кошачьей мочи аж глаза слезились — аммиак.

Я сажусь и думаю: «А-а-а, блять, сначала Оулу, потом бабка, потом это». Это ужасно, это пытка, люди так не должны жить вообще нигде и никогда, даже панки. Я написала знакомому: «Бля, братва, спасайте, иначе я за себя не отвечаю».

В итоге меня согласились вписать ребята в квартире, где я сейчас живу. Сначала месяца на два-три меня приютили за просто так. Когда мне стали приходить выплаты (беженцу в Финляндии, если он проживает вне лагеря, ежемесячно капает пособие в 312 евро), я сняла комнату в доме неподалеку. Но у нас произошел конфликт с соседями, и я вернулась в квартиру, где вписывалась, и поселилась там уже на постоянной основе.

Спустя пару месяцев с подачи прошения начались интервью по предоставлению убежища, я попыталась найти какое-то спасение от всех наступивших нервов в учёбе. Узнала, что можно пойти на курсы финского — понимала, что если хочу получить гражданство в будущем, то мне надо будет как-то общаться. Можно, конечно, просто общаться с окружающими на английском, но какой смысл, если почти все вокруг — названия улиц, составы продуктов — всё равно написано на финском?

Основной моей деятельностью на тот момент была работа над сайтом и соцсетями Rupression. Когда начались активные судебные заседания [по делу «Сети»], мы вели онлайны. Кто-то из наших вел из зала суда видеоэфиры на фейсбуке, а я слушала и параллельно набирала текст, основные выдержки, как у «Медиазоны». Все мои ресурсы тогда уходили на это, плюс на интервью по предоставлению убежища. Интервью бывали нечасто, раз в два месяца, но регулярно. В среднем они длились по четыре часа, один раз дошло до восьми — миграционная служба уточняла мою историю, сверяла протоколы бесед для составления общей картины.

В марте 2019 года, по-моему, я получила письмо. Большой такой конверт. Внутри лежало очень много всяких книжечек, а среди них — мой вид на жительство и бумажка, на которой было написано, что мое прошение о получении убежища одобрено и мне выдан вид на жительство на четыре года.

Следующий шаг — это подача на гражданство. Я подам. Я понимала, что ещё долгое время не смогу вернуться в Россию, а мне уже сейчас нужен какой-то нормальный документ. Теперь у меня беженский трэвел-паспорт. Я с ним ездила по Европе. Он как паспорт гражданина Финляндии, с единственной разницей, что я не могу голосовать.

Об обвинениях фигурантов дела «Сети» в убийствах

В начале 2019 года в Хельсинки проходил анархический фестиваль «Дед Мороз против Путина». Туда приехал Илья Хесин. Он рассказал, что считает, что фигуранты дела «Сети» Алексей Полтавец и Максим Иванкин убили в рязанском лесу двух свидетелей по делу. Если честно, я не хочу комментировать пензенское дело и эту историю, про которую Хесин рассказал «Медузе». Вообще не хочу никак связываться с этой историей. Я считаю, что потратила достаточно ресурсов на все попытки разбирательств и на попытки защититься от нападок людей, которые придерживаются тех или иных версий по делу «Сети». Я не считаю, что обязана быть либо адвокатом дьявола, либо следователем.

Но я уверена: убийство — это ебаная жесть. Я не тот человек, который по жизни придерживается фразы «лес рубят — щепки летят». Жизнь человека для меня священна, а те люди, которых теперь обвиняют в убийстве, оказались как-то связаны со мной. Поэтому в момент, когда началось расследование этого дела, мне было важно либо подтвердить, либо опровергнуть то, в чем их обвиняли. Спустя время я поняла, что это ебаное болото, и меня нет ни ресурсов, ни возможностей как-то в этом разобраться. Поэтому я решила, что нужно отдать эту историю журналистам, которые ею занимались, и не брать здесь на себя никакую ответственность. У меня в жизни достаточно забот.

О своем состоянии и жизни после переезда

Я почти сразу, как приехала, начала просить о встрече с психиатром. В первые полгода не было никакого результата, у меня был хуёвый врач, который давал мне советы в стиле «если вы не кушали, то покушайте». Блять, если грустишь, то не грусти. Или говорил: «Ну какие тебе антидепрессанты? У тебя стресс до сих пор продолжается, значит, антидепрессанты тебе не помогут».

Затем мне сменили психиатра, и я начала сидеть на фарме. Мне это очень помогло вылезти из ямы, потому что я была на грани. Я ничего не чувствовала, и мне хотелось только бухать, чтобы чувствовать еще меньше.

С того момента, как Витю посадили, я боролась, ебашила, ебашила, ебашила очень много. Я выгорела тогда, но, несмотря на суицидальные порывы, у меня всё-таки даже тогда оставалось желание жить.

Если я прошла всё это, то теперь пройду и остальное. Всё наладится, всё будет лучше.

Планирую поступить, получить высшее образование, чтобы подтвердить мои навыки и знания. Я думаю о работе в медиа. Я не вижу себя в роли журналистки, но в целом работа в медиа мне интересна. Понимаю, что журналистика для меня неподъемна, а вот всякие технические и около того штуки в принципе нравятся. Сейчас я уже работаю в газете: помогала кое-где по верстке, сейчас делаем новый сайт. До этого диджитировала архивы их 70-х годов. Я чувствую себя очень живо в этом.

После приговора: взгляд из ноября 2020

С тех пор, как я получила в Финляндии статус политического беженца, многое произошло. В январе я отлежала в депрессивном диспансере. Уже в Хельсинки мне поставили диагноз — тяжелый депрессивный эпизод, в начале прошлого года я начала чувствовать себя критически плохо: слишком долго копился стресс, и в один момент все осевшие переживания рванули наружу. Уже не хватало сил держать себя под контролем. Мне понадобилась госпитализация, чтобы пройти через это. Следить за своим ментальным здоровьем — крайне важно.

Когда долго живешь без общения с близкими, складывается гадкое ощущение постоянно увеличивающегося разрыва — будто ты живешь, а они остаются запертыми в том моменте, когда государство вас разлучило и лишило связи. На самом деле, даже сейчас дать эмоциональную оценку сложно — не приходит на ум такого слова, которое могло бы описать это. Это дерьмово, это гадко, липко и противно, вызывает злость, возмущение и обиду.

Еще в этом году были ковидные суды по делу «Сети» с недопуском слушателей — в зале суда за несчастные пару минут зачитали приговоры, а снаружи здания было жесткое винтилово ребят из группы поддержки. Арестовали жену Юлика [Бояршинова] и много кого еще — даже моего друга Диму Волжского, а он — слабовидящий. Приговоры зачитывали очень быстро, и когда оглашали Витин, я даже среагировать не успела — да никто, кажется, не успел. Заходит судья, из него издается какофония звуков и цифры «семь лет, пять с половиной лет», судья убегает, а Витю и Юлика [Бояршинова] уводят — вот и всё·. Просто сидишь и пытаешься понять: «7 лет — это сколько вообще?».

Просто мы все уже так долго находились в этом кошмаре с судебными процессами, что происходящее перетекло в бесконечный театр абсурда. Каждый раз думаешь, что тебя уже ничего не удивит, и каждый раз ахуеваешь все сильнее. А в «ахуе» есть такая граница, после которой наступает апатия и полнейшая безэмоциональность, только шум в голове — как та судейская какофония.

Спустя почти два года заключения Вите все-таки позволили делать телефонные звонки. Их было немного, может, 3-4. Каждый раз вызов приходит неожиданно. Дают всего 15 минут на разговор, в течение которых два или три раза связь стабильно прерывается. Когда мы созванивались, Витя рассказывал, как у него здоровье, какие книги читал, какие новости слышал (в том числе по СИЗОшному телеку) и что он об этом думает. Конечно, 15 минут — это слишком мало, чтобы обсудить хоть что-то, и в целом эти созвоны всегда напоминают какой-то самый обычный звонок. В пандемию начались очередные перебои с корреспонденцией, так что последние месяца 2-3 я не получала ни звонков, ни писем. Но мы живы, и мы будем бороться за наше право быть свободными. Сим победиши!

Расшифровка: Наташа Баранова

Редакторы: Никита Бобров, Катя Александрова, Илья Эш

Продюсирование, фотографии: Юлия Лисняк

Письмо, которое Виктор Филинков написал самиздату и нашим читателям после оглашения приговора, можно прочитать здесь.