Новую этику в российском медиапространстве нередко называют новым фашизмом — за то, что ее приверженцы якобы превращают борьбу с дискриминацией в «средневековую охоту на ведьм». Что на самом деле следует понимать под современной этической системой, разбирает философка Антонина Морозова в статье о том, как менялась концепция нравственности — от немецкого фемдвижения Neue Ethik до кодекса поведения туристов, а также какие ключевые понятия входят в словарь новой этики и что вместо культа автономной независимой личности предлагает феминистская оптика заботы.

Последние несколько лет термин «новая этика» все чаще всплывает в российском медиапространстве и уже успел обрасти негативными коннотациями. Сам термин, мимикрируя под философский концепт, используется по большей части в публицистике, при этом исследователи не анализируют его с точки зрения новшества, целостности и логичности как этической системы. Из-за этого до сих пор остается непроясненным, что конкретно понимается под новой этикой и откуда она берется, в чем она является новой, а в чем — логическим продолжением существующих этических систем. Чтобы ответить на эти вопросы, я проанализирую употребление термина «новая этика» в русскоязычном и западных медиапространствах и попытаюсь определить его значение с точки зрения моральной философии. Параллельно с этим в статье я также рассмотрю, является ли феминистская этика заботы частью новой парадигмы или же реконцептуализацией классических концепций.

Происхождение термина

Гендерная историкесса и соосновательница «Антиуниверситета» Элла Россман резонно отмечает, что термин «новая этика» «часто употребляют так, будто он обозначает что-то устоявшееся и очевидное», однако в действительности оказывается, что под этим понимается целый спектр различных явлений от новой волны российского феминизма и американских протестов против расизма до увеличения гласности в вопросах личных границ и обсуждения инклюзивности институций.

Первое словоупотребление термина «новая этика» восходит к движению Neue Ethik, которое развивалось на сломе XIX и ХХ веков под предводительством немецкой фемактивистки Хелен Штёкер.

«Обновить» этику Штёкер со своими соратницами предлагала через либерализацию сексуальности и эмансипацию женщин, которые они считали необходимыми для существования семьи не на основе созависимости супругов, а на основе любви. Такая риторика больше отсылает к идеологии феминизма первой волны и является лишь небольшим ответвлением того, что сейчас именуют новой этикой.

Впервые в печатном виде термин «новая этика» был зафиксирован именно в академической литературе. В 1949 году вышла работа аналитического психолога Эриха Нойманна «Глубинная психология и новая этика», в которой он призывает человечество к нормотворчеству, к созданию новой этики как альтернативы «старой», которая оказалась бессильной в борьбе со злом XX века — тоталитаризмом, войнами, холокостом. Нойманновская идея должна была помочь людям, с одной стороны, «примириться со своей тенью, стать терпимыми к самим себе», а с другой — принять на себя ответственность за эту тень, не игнорировать ее. Здесь Нойманн скорее настаивает на необходимости пересмотреть этику с терапевтической целью (все же он был психологом), а не действительно изобретает другую моральную систему.

Новая этика, или new morality, появляется в 1970–80-х гг. в дискуссиях представитель:ниц религиозных общин: «новая этика» феминисток и ЛГБТ-сообщества противопоставлялась «традиционной христианской этике». Так, в книге «Гомосексуальность: новая христианская этика» (1983) британская психологиня и теологиня Элизабет Моберли описывает возможные, на ее взгляд, причины развития гомосексуальности и предлагает способы лечения (так называемую конверсионную терапию).

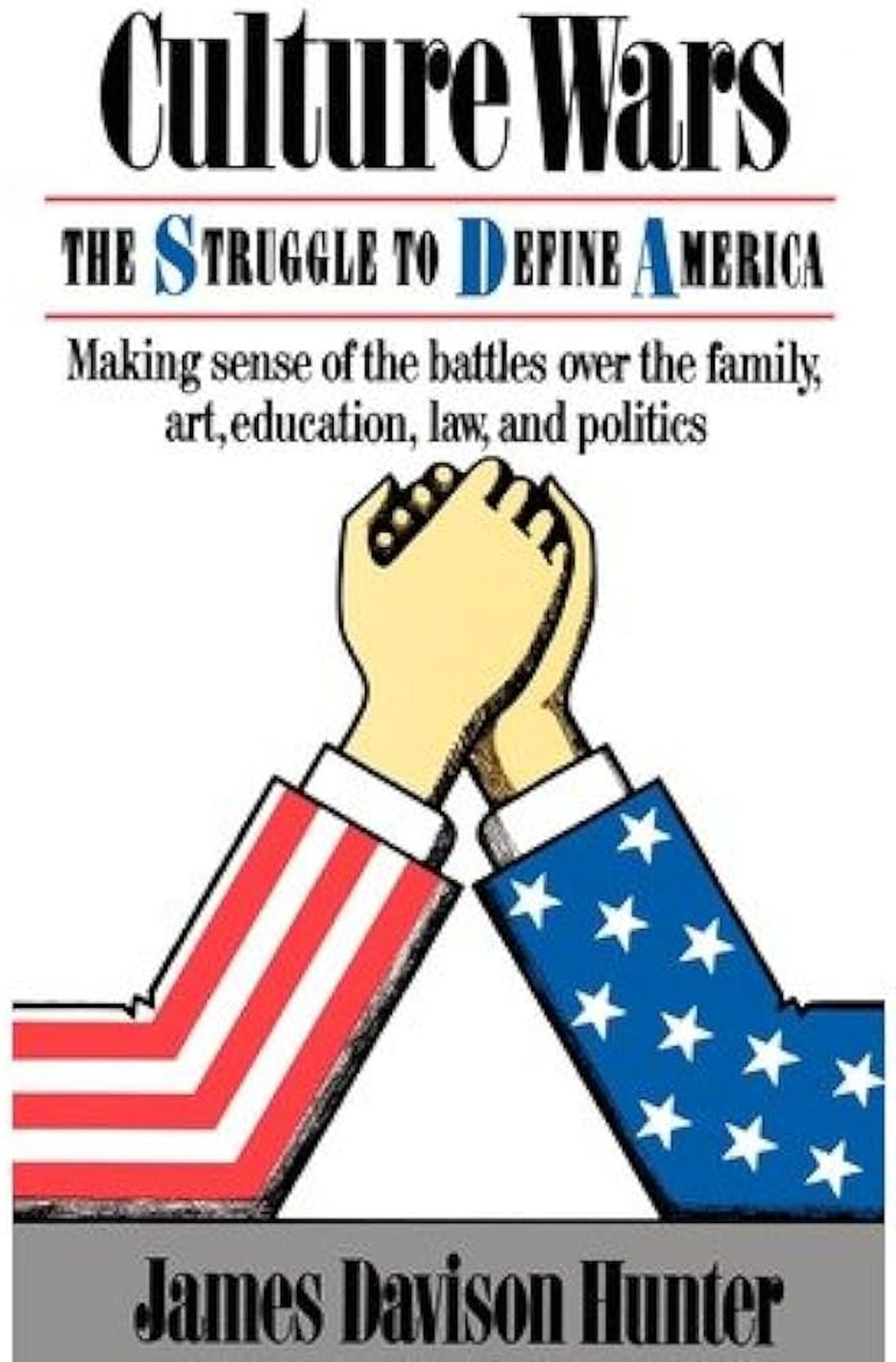

Впоследствии критика некоторых явлений, которые связываются с новой этикой, получила в США название «культурной войны» (cultural war). Его первое употребление в американской среде зафиксировано еще в 1920-х годах в контексте мировоззренческого конфликта между житель:ницами городов и сёл.

В книге «Культурные войны: борьба за определение Америки» (1991) американский социолог Джеймс Дэйвисон Хантер анализирует феномен культурной войны и описывает его как деление общества на два мировоззренческих лагеря, враждующих на почве глубоких разногласий по поводу ключевых вопросов: допустимость абортов, хранение и ношение оружия, отделение церкви от государства, неприкосновенность частной жизни, употребление наркотиков, гомосексуальность и цензура.

Сейчас культурные войны вышли далеко за пределы США и актуальны также и для России. Например, одним из самых известных кейсов является борьба либерального и консервативно-традиционалистского дискурсов, последний из которых взял курс на защиту «традиционных» и «семейных» ценностей.

Социологиня Анастасия Новкунская отмечает, что этот «неоконсервативный, или неотрадиционалистский поворот», который до сих пор происходит в России, также мешает закрепиться концепциям новой этики. Пропоненты неоконсерватизма стали считать их преградами для «возвращения к культурным „истокам“ и „корням“» еще задолго до того, как собирательный для них термин «новая этика» появился в обиходе СМИ.

В самих же зарубежных и отечественных СМИ его употребление поначалу может несколько смутить. Элла Россман приводит несколько наиболее ранних случаев употребления этого понятия: «Новая этика инвестора» (2008), «Новая этика туризма» (2010), «The New Ethics of Journalism: Principles for the 21st Century» (2013). Из более нового — спецпроект «Новая этика» от научно-популярного онлайн-журнала N+1, который рассказывает о том, как работают новые медиа. В этих контекстах речь не об этической системе, а свод правил и норм поведения определенной общественной группы или, как в данных случаях, профессии или среды.

Свой «моральный» окрас новая этика приобретает в том же 2018 году с выходом статей в одноименной рубрике «Афиши». В них освещается тема сексуализированного насилия. Здесь термин уже включает в себя актуальные дискуссии, но еще не носит негативную коннотацию. Эта смысловая трансформация в российском инфопространстве происходит в 2019–2020 годах. Например, в фотографическом онлайн-журнале Bird In Flight публикуется статья, в которой новую этику называют новым фашизмом.

Что такое новая этика сейчас?

Четкого и универсального определения, к сожалению, нет. Культурологиня Оксана Мороз и социологиня Дарья Литвина отмечают зонтичность термина «новая этика» и отрицают при этом возможность его унификации, сведения к общему знаменателю. Попробуем наметить ряд проблем и концепций, которые затрагиваются в рамках этого понятия.

По мнению Д. Литвиной, сегодня под новой этикой «обычно понимается гласность относительно проблем, которые связаны со злоупотреблением властью, сексуальностью, гендерными отношениями, разными формами уязвимости и неравенства в институциональных взаимодействиях». Для социологини Надежды Нартовой новая этика является скорее процессом «пересмотра правил и норм взаимоотношений во всех сферах жизни». В действительности же можно сказать о комбинации двух этих взглядов.

В наиболее общем виде зонтичный термин «новая этика» означает набор «социальных идей, отражающих современные трансформации в понимании социальной справедливости, общественного признания, политкорректности, борьбы против дискриминации, стигматизации и т. д.».

Словарь новой этики «изобретен» в англоязычной среде и пришел в Россию через культурный трансфер. Из-за этого, во-первых, многие понятия не переводимы на русский язык без потери смысла, что делает их непонятными для большинства русскоговорящих людей, не погруженных в контекст. Во-вторых, это делает невозможным универсальное определение этих терминов и унифицирование сопряженных с ними практик для различных культурных сред.

Если же попытаться перечислить то, что волнует участни:ц дискуссий о новой этике, то получится весьма обширный список. Россман отмечает, что под ней понимают «множество разных явлений: новую волну российского феминизма, культуру отмены, борьбу с харассментом и домогательствами, чрезвычайную „чувствительность“ молодежи, обсуждение личных границ и травм, инклюзивность в разных организациях, квотирование, политику идентичности, новые формы романтических отношений и партнерств, протесты против расизма, а иногда и любые виды коллективного действия, которые описываются с отсылками к советскому опыту парткомов и репрессий». К этому списку Мороз добавляет такие явления, как «дискриминация», «угнетение», «толерантность», а Новкунская — «абьюз», «буллинг», «менсплейнинг».

Краткий словарь новой этики

Дискриминация — нарушение прав, свобод и законных интересов человека или группы лиц в зависимости от какого-либо признака (пол, вероисповедание, социальный статус и пр.). Распространенный пример — арендодатель:ница, котор:ая готов:а сдавать свое жилье «только славянам» (дискриминация по национальному признаку). Существует также множественная дискриминация — проводимая более чем по одному признаку. Например, работадатель:ница принимает на работу менее опытного молодого мужчину, тогда как на должность также подавалась более опытная женщина средних лет (дискриминация по возрастному и половому признаку). Теория интерсекциональности (теория пересечений) занимается анализом взаимосвязи между различными формами или системами угнетения, доминирования или дискриминации.

Толерантность — терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Например, двое/две коллеги разных вероисповеданий уважительно относятся к религиозным убеждениям друг друга.

Абьюз — это любой вид насилия (от психологического до финансового) одного человека над другим. Например, муж контролирует траты жены, лишает ее денег за любое нарушение его правил поведения. Абьюзивные отношения строятся на модели «агрессор — жертва».

Харассмент (приставание) — приставания и сексуализированные домогательства, причиняющие неудобство или вред другому человеку. Сейчас спектр явлений, входящих в харассмент, довольно широк: от неуместных комплиментов и прикосновений до попыток изнасилования. Например, студент:ка настойчиво добивается интимной близости с преподаватель:ницей.

Буллинг (травля) — агрессивное преследование и издевательство над одним из членов коллектива со стороны другого, но также часто группы лиц, необязательно из одного формального или признаваемого другими коллектива. Частый пример буллинга — буллинг в школе, когда одноклассни:цы выбирают «козла отпущения» и всячески издеваются над эт:ой учени:цей — от обзывательств и подножек до более грубых форм насилия.

Менсплейнинг — сексистская, упрощенная и самоуверенная манера мужчин объяснять женщинам то, что им и так известно. При этом мужчина сам может плохо ориентироваться в обсуждаемой теме. Используя подобную манеру, мужчина ставит под вопрос осведомленность женщины.

Инклюзивность — принцип организации общественной жизни, который делает возможным участие в различных ее сферах всех людей, вне зависимости от их расы, гендера, нации, вероисповедания, состояния здоровья и любых других факторов. В результате преодоления существующих барьеров все члены общества получают равный опыт социального взаимодействия и среду, которая наилучшим образом соответствует их требованиям и предпочтениям. Самый распространенный пример — создание инклюзивной среды в общественных местах: установка пандусов, дублирование табличек на шрифте Брайля и т. д.

Культура отмены (англ. cancel culture, также «деплатформинг») — исключение из публичной сферы человека, чьи поступки сочтены аморальными. Один из недавних и ярких примеров — скандал с Джоан Роулинг, которую обвинили в трансфобии и не пригласили на съемки спецвыпуска к 20-летнему юбилею выхода первого фильма о Гарри Поттере.

Политика идентичности — процессы консолидации непривилегированных или считающих себя ущемленными групп, их самоопределения в национальном политическом сообществе и противостояния гомогенизирующим, унифицирующим, централизующим претензиям современного национального государства.

Знакомая теория, новые социальные практики

Философ и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун отмечает, что «словосочетание „новая этика“ в нынешнем значении придумали в России — и оно отражает российскую оптику. Для нас эта этика — новая, потому что само явление — новое для России».

При детальном рассмотрении в актуальном социально-политическом и правовом дискурсах оказывается, что, действительно, новая этика не такая уж и новая, а лишь «является развитием (а в некоторых случаях — доведением до логического предела) идей концепции прав человека».

Если мы обратимся к «Всеобщей декларации прав человека» (1948), то увидим все те представления, которые пропагандирует и за которые борется новая этика: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» (ст. 1); «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия» (ст. 2) и далее. Таким образом, борьба с дискриминацией (как минимум юридически) ведется уже давно.

Если обратиться к ст. 22, то также можно увидеть то, что сейчас понимается как инклюзивный дискурс:

«Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях».

Здесь постулируется внимание к потребностям и особенностям каждого члена общества без исключения для его социальной поддержки и свободного включения в общий экономический и социально-культурный контекст, что и является инклюзией. Значит, это вновь не изобретение новой этики, а актуализация общечеловеческих этических интуиций о равенстве всех людей и справедливом отношении к каждому.

Вместе с тем, отчасти благодаря концептуализации новой морали, мы начали пересматривать текущее политико-экономическое устройство согласно этическим интуициям, которые также подверглись критическому анализу. Так или иначе, новая этика пока не может рассматриваться как самостоятельная этическая система или хотя бы концепция, поскольку является больше описанием текущих процессов, нежели их конституированием и регулированием. Кроме того, есть и другие способы концептуализации таких феноменов, как дискриминация, угнетение, уязвимость и инклюзия.

Этика заботы

Одной из постновоевропейских этических систем, принимающих во внимание концепции угнетения, зависимости и уязвимости, является феминистская этика заботы.

Ее разработка начинается в начале 80-х гг. с выходом основополагающего труда психологини Кэрол Гиллиган «Иным голосом. Психологическая теория и развитие женщин» (1982). В его основе лежит спор с теорией морального развития американского психолога Лоренца Кольберга, согласно которой девочки в своем моральном развитии уступают мальчикам. Гиллиган не соглашается с тезисом о неполноценности «женской» морали, поскольку она всегда оценивалась с точки зрения «мужской» морали. Кроме того, исследовательница отмечает, что различия женской и мужской моральных позиций находятся в формировании мужской и женской идентичности в младенчестве. Тогда как мальчики противопоставляют себя матери и стремятся к внутренней автономии, девочки отождествляют себя с матерью и не стремятся к индивидуализации.

Переводчица русского издания книги Гиллиган и старшая научная сотрудница Института философии РАН Ольга Артемьева считает, что этика заботы явилась продуктом феминистской критики классической этики «за ее чрезмерную абстрактность и неспособность… быть восприимчивой к действительным человеческим потребностям и отвечать им».

Однако со второй половины XIX в. отличительной особенностью оптики заботы стала акцентуация на «сложившейся в европейской культуре дифференциации половых ролей». Одно из следствий этой культуры — абсолютизация мужского и обесценивание женского морального опыта, что не только обедняет такую маскулинноцентрированную этику, но и нормативно закрепляет порабощенное положение тех, чей опыт не совпадает с маскулинным моральным абсолютом (не только женщин).

В качестве законной альтернативы для существующей либеральной «перспективы справедливости» (англ. Justice perspective), в которой культивируется идеализированная концепция личности как независимого, автономного агента, феминистские теоретик:ессы предложили «голос заботы» (англ. Voice of care), которая направлена на благополучие взаимозависимых друг от друга лиц, осуществляющих уход, и лиц, получающих уход.

Этическая модель этой системы включает в себя поддержание мира и удовлетворение потребностей своих и других.

Отметим несколько ключевых особенностей теории этики заботы с опорой на книгу Вирджинии Хелд The Ethics of Care: Personal, Political, and Global (2006).

Во-первых, главная особенность этики заботы заключается в том, что в центре ее системы находится непреодолимая моральная заметность (англ. Moral salience) участливости и удовлетворения потребностей отдельных других людей, за которых берется ответственность. Во-вторых, для этики заботы морально значимы эмоции агентов, которые она включает в свой эпистемологический процесс, и, как следствие, в свое моральное оценивание. В-третьих, этика заботы отвергает принцип абстрактности и формальности в конституировании моральных норм в пользу бо́льшей ориентированности на конкретные этические кейсы, поскольку «чем больше вероятность избежать предвзятости и произвола, тем ближе к достижению беспристрастности».

В-четвертых, как и многие другие феминистские этические концепции, этика заботы переосмысливает традиционные представления об «общественном» и «частном», акцентируя внимание на существующих взаимосвязях между «частной» сферой, сконструированной в ущерб женщинам и детям, и «общественной», которая одновременно закрепляет уязвимое состояние женщин и детей и обеспечивает им защиту и помощь (домашнее насилие, экономическая зависимость от мужчин, несправедливое разделение труда в семье и т. д.). В-пятых, агенты в этике заботы понимаются не как самодостаточные независимые индивидуумы с автономной волей из доминирующих моральных теорий, а как морально и эпистемологически взаимосвязанные и взаимозависимые агенты — агенты-отношения.

Как можно заметить, большинство из перечисленных особенностей (если не все) как бы пытаются преодолеть центрированную на долге и формальном следовании ему этику, актуальную и в настоящее время. Однако, как справедливо замечает Артемьева, у феминистской этики заботы может быть гораздо больше сходств, чем различий с предыдущими морально-этическими теориями. Причем это работает не только с постновоевропейской моральной философией, но и с античными и классическими этическими системами, в которых тоже есть концепт заботы: в конфуцианстве, в христианской морали, в английском сентиментализме, у Пифагора, у Аристотеля, у Сенеки, у Цицерона, даже в чем-то у Канта, у Хайдеггера.

Если и считать этику заботы в чем-то продуктом новой этики, то лишь в том, что в ней понятие заботы «впервые было поставлено в центр морали», а «женский социокультурный опыт» стал значимым в конструировании этической системы.

В остальном же можно сказать, что в этике заботы актуализируются и переосмысляются уже признанные идеи свободы и равенства, что безусловно полезно и важно, пока дискурс равноправия и инклюзивности не закрепится в качестве очевидной моральной нормы.

Зачем придумали новую мораль?

В этой статье уже мелькала мысль, что во многом новую этику можно свести к реконцептуализации имеющихся этических концепций и пересмотру наших моральных и социальных норм. Ее можно считать мощнейшим двигателем одновременно смелого, радикального и внимательного, бережного этического нормотворчества. Как отмечает журналистка и фем-активистка Настя Красильникова, заслуга новой этики заключается в обращении внимания на неприглядные последствия казавшихся безобидными вещей, в повышении чувствительности к травматизирующему поведению: «Я думаю, что „новая“ этика про внимание и уважение к чужому опыту, про готовность соблюдать границы другого человека. А это то, о чем многие из нас знают с детства: надо быть добрыми, милосердными и открытыми».

Можно сказать, что новая этика — это, скорее, новая оптика, новый ракурс на привычные этические проблемы. Однако это помогает нам постепенно реформировать моральные нормы с учетом ранее невидимых и неслышимых социальных групп, делая их также включенными и значимыми.

Другие статьи об этике и феминизме:

Виноват ли Эдип? Античные представления о моральной ответственности

Философский гид по направлениям феминизма: от марксистского и либерального до лесбосепаратизма и анархо-феминизма

«Политический курс не зависит от гендера». Чего достиг феминизм за пятьдесят лет